三国时诸葛亮、姜维都曾经烧毁四川的栈道。烧了之后他们自己怎么走呢?

汉末三国时期,关中入汉中的栈道多次被烧毁。

然而,各方仍然屡屡从栈道来来往往。

如果修栈道很容易,烧栈道有何意义呢?如果修栈道很难,为何栈道屡屡被烧,依然是人来人往呢?

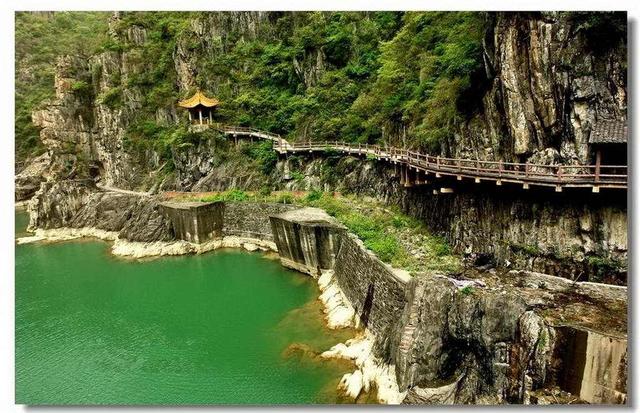

栈道栈道,在蜀道中非常常见。

其中,以褒斜道的栈道最为险峻、典型。

褒斜道是连接益州和关中的主要通道。

这条道穿行于秦岭褒谷、斜谷中的谷道,有多处需要从峭岩陡壁穿过。

峭岩陡壁,即便是人能过,车辆也无法通行,运输车辆根本运不过去。

因此,人们在崖高水深的地段,选择高出水位3-5米的岩壁凿孔,安插、架设阁梁的一端,又在另一端立柱承拖(或在水中立柱,或以斜柱立于岩壁),中间铺上木板,形成栈道。

有了栈道,粮草辎重才可能通行,否则,走此道行军,跟“偷渡阴平”难度差不多,无法成为大规模进军的通道。

栈道如此重要,因此,各方也就常常出于军事目的烧毁或重建栈道。

屡屡被烧的栈道汉末三国时期,栈道屡屡被毁。

第一个烧栈道的,是刘焉。

刘焉进入益州后,为了割据一方,派当时依附于自己的张鲁斩杀汉使,烧毁栈道,扬言“米贼断道”,断绝与朝廷的联络。

此后,诸葛亮第一次北伐时,赵云退军时又烧毁了赤崖以北的“缘谷一百余里”,阻止魏军追击。

第三次烧栈道的,是魏延。

诸葛亮去世后,魏延与杨仪相争。

本担任断后任务的魏延抢先沿褒斜道退军,“所过烧绝阁道”。

然而,赵云、魏延烧栈道后,蜀军能够仍然出入栈道。

原因其实很简单,简单得“没意思”:看着烧,老实修。

看着烧如前所述,只是在一些特殊地段上才修了栈道的。

这些栈道是一段一段的,并不相联。

所以,张鲁、赵云、魏延,可以根据自己的军事需要选择烧毁的路段。

刘焉、张鲁,似乎没有北进的志向,完全为了割据。

因此,这一次烧栈道的范围应当是很大的。

以至于曹操讨伐张鲁时,绕道走武都道,“山行千里”,在阳平关前粮尽,几乎功败垂成。

赵云烧栈道,是为了摆脱魏军的追击。

因此,烧毁了赤崖以北“缘谷一百余里”,保留了其他栈道。

魏延烧栈道时,正与杨仪争权。

我们无法知道魏延对争权所做的全盘计划,但可以肯定的是:魏延多栈道的破坏是有分寸的。

杨仪见栈道被烧,“搓山通道,昼夜兼行,亦继延后”。

蜀军的工程能力不错,但假如魏延彻底破坏栈道,杨仪再怎么昼夜兼行,有是不可能跟上的。

魏延破坏栈道的目的是为给杨仪退军制造适当困难,以利于争权,而不是要将大军阻在北方,拱手送给魏国。

修栈道破坏栈道后,要想再进军,其实也没有什么更好的办法,只有老老实实去修。

张鲁破坏栈道破坏得比较彻底,因此曹操征张鲁时没有走褒斜道。

但是,平定张鲁后,为了保持关中与汉中最便捷的通道,曹操仍然修复了栈道。

赵云破坏栈道后,同一年(228年),诸葛亮即着手修复栈道。

尽管赵云是“看着烧”的,但诸葛亮修复的难度依然很大。

当时,正值大水暴涨,水流湍急,修栈道时无法在水中立柱。不仅如此,就连赤崖以北南(没有被烧毁部分)的桥阁也被破坏,驻于当地的赵云和邓芝只能沿着山崖保持联系。(《水经注校》卷二十七《沔水》)

需要强调的是:上述所讲的都是褒斜道上栈道的事情。事实上,栈道在蜀道中极为常见,只是褒斜道的栈道最为典型而已。

烧栈道对北伐的影响事实上,无论是诸葛亮还是姜维,北伐时,主要道路都不是褒斜道。

因此,褒斜道在北伐中的应用频次并不高,对北伐的影响比较有限。

相反,魏国征蜀时,褒斜道倒是频次最高的通道。

所以,魏国倒是对褒斜道的完好更为敏感。

曹真伐蜀时,“凿路而前”,边修复边进军,因遇大雨,辛辛苦苦仍然无法打通道路,无功而返。

钟会伐蜀时,也派许仪在前“治道”,后来更以治道不利的罪名,处决了许仪。

这一方面说明,即使在没有可以破坏的情况下,栈道也可能会出现损坏,另一方面也说明,防守方有可能有意识地破坏栈道。

总之,攻守双方会根据自己的军事目的,对栈道进行反复的破坏、修复,这是当时的常态。

蜀汉志在北伐,并非像刘焉、张鲁一样只是志在割据,因此,破坏栈道时,会尽可能控制破坏程度,以降低修复难度。

因此,诸葛亮仍然可以阻止修复,以恢复通道。

同时,汉中北进有多条通道,即便不走褒斜道,也仍然可以另择道北进。事实上,诸葛亮北伐走得最多的是武都道方向,“安从坦道”。

因此,蜀军烧毁栈道,虽对其后续北伐稍有影响,但并没有决定性影响。

三国时诸葛亮、姜维都曾经烧毁四川的栈道。烧了之后他们自己怎么走呢?

谢谢邀请!三国时期诸葛亮、姜维都曾烧毁栈道,烧了之后他们是怎么走的?因为他们烧毁栈道不是随便烧的,烧栈道的目的都是为了阻止魏军前进,每次都是蜀军退兵之后再烧毁的,就是烧了也只是烧了一小段,烧毁了之后还可以再修上,计算起来大约七八次,最主要的有三次,都是诸葛亮在世的时候烧的,姜维也烧过,只是烧断,用时随时就补上了,不算什么焚毁。

魏蜀边境上,通往益州的主要栈道有五条,大致是东北——西南方向,从西向东数,依次是祁山道、陈仓道、褒斜道、傥骆道和子午道。每条都是蜀军的生命线。烧毁都是被迫的,虽然烧毁,也是心疼的。

公元228年,诸葛亮进攻南安、天水,由于街亭失守,前功尽弃,赵云也年迈,为了阻止曹真的进攻,赵云烧断了祁山道。当年底,诸葛亮攻打陈仓,久攻不下,粮草不足,只有退兵,烧断陈仓道。234年,诸葛亮病死五丈原,烧断了褒斜道。

三国时诸葛亮、姜维都曾经烧毁四川的栈道。烧了之后他们自己怎么走呢?

我想他们是跟农民插秧似的,“借”背风而倒行的。

三国时诸葛亮、姜维都曾经烧毁四川的栈道。烧了之后他们自己怎么走呢?

很高兴回答您的问题。

历史上并没有明确记载诸葛亮和姜维下令烧毁栈道的事情,有记载的一次是第一次北伐赵云退兵时烧毁栈道阻拦曹真的大军。另一次是第五次北伐结束后,魏延和杨仪争权,烧毁栈道阻止杨仪大军退回汉中。

诸葛亮第一次北伐时期,诸葛亮派赵云率领一支部队作为疑兵,做出从箕谷进军攻击郿城的架势,吸引魏军主力前来增援。而诸葛亮则亲率大军向祁山方向发起进攻。

战役开始阶段,诸葛亮打的异常顺利,魏国显然没有多少准备被诸葛亮打了一个措手不及,蜀军连续攻克陇右的天水、南安、安定三郡,只有广魏和陇西两郡还在抵抗。

魏国急派大军来增援,派曹真率军到郿县抵抗赵云,这说明诸葛亮疑兵的计划是成功的。接着派张郃率军抵抗诸葛亮。赵云那边暂时是安全的,也就是说只要把张郃这路兵马挡住,不让他去增援还在抵抗的陇西和广魏两郡,保证蜀军拿下这两郡就可以了。

街亭是张郃部队的必经之路,是关系此次北伐成败的咽喉要地,张郃必然会来夺取。诸葛亮最终选择了参军马谡前去镇守。结果立功心切的马谡没有按照诸葛亮的部署组织防御,而是自作主张屯兵街亭附近的山上,想一鼓作气打败张郃,战斗的结果是马谡被张郃切断水源不攻自乱,马谡丢失街亭逃了回去,被诸葛亮军法从事。

街亭丢失后,蜀军有腹背受敌的危险,诸葛亮只能无奈退军回汉中,作为疑兵的赵云也按计划退兵,此时突然看出端倪的曹真也发现赵云所部不过是疑兵,马上发起攻击,赵云因为兵少战败,为了安全撤退防止曹真追击,赵云烧毁了这里的栈道。

另一次是诸葛亮第五次北伐时,操劳过度的诸葛亮病倒而后逝世,临终时把兵权交给长史杨仪,让他带领部队安全退回汉中。命令魏延断后掩护大军撤退。魏延向来与杨仪交恶,一听说是杨仪掌权,还让他断后,非常不满,他想除掉杨仪自己率军北伐。魏延马上先杨仪一步到达撤军要经过的栈道,下令烧毁栈道,以此阻挡杨仪的大军,然后再杀掉杨仪夺取军权。可惜杨仪另走一条小路回到了汉中,魏延最后也被杀掉了。

以上就是两次烧毁栈道的经过,一次是赵云为了保证部队的安全撤退不得已的选择,另一次则是魏延为了夺取权力做的一次行动。栈道烧毁后如果需要,还是可以修复的,只是难度比较大,工期比较长而已。

欢迎给我点赞,评论,希望和大家一起讨论历史,谢谢。

三国时诸葛亮、姜维都曾经烧毁四川的栈道。烧了之后他们自己怎么走呢?

答,谢谢邀请!

这种事情应该是一个非常假的事,要知道“蜀道之难,难于上青天”,尤其是在过去的生产力地下的时期,造一段路,是一件费工费力的事情。一般都是舍不得用,用起来非常珍惜的。

以前烧栈道的事,在蜀的历史上应该多次出现,我觉得应该与修栈道有关,过去的工艺就是在一段山石上用火🔥烧,然后热的地方泼水,导致岩石崩裂把碎石清除了,然后在通道外围打孔安装护板增大通流面积。

很多的书上说烧毁后,“明修栈道暗度陈仓”应该是栈道在一次一次的修复过程,需要将悬崖峭壁的某一段烧热加水后扩大瓶颈区,增加栈道的通过率。

三国时诸葛亮、姜维都曾经烧毁四川的栈道。烧了之后他们自己怎么走呢?

无论是史书还是《三国演义》,其实都没有明确记载诸葛亮和姜维曾烧毁过栈道!整个三国演义中,就只发生过两次烧毁栈道的事情,一次是和魏延相关,一次则和姜维有关系!至于说为何烧毁栈道,其实很简单,就是为了阻挡敌军的追击嘛。到下次需要再次用到栈道时,再安排工匠修理就行了。

诸葛亮

诸葛亮北伐数次,其实大多数情况下,他都是处于优势地位的。虽然蜀汉国力弱,名将也不多,但是在诸葛亮的运筹帷幄之下,基本上蜀汉都是以劣势兵力创造了辉煌战绩的,就算前两次北伐受挫,蜀汉主力也受到大的损失。而当时的曹魏众将,也不敢对诸葛亮多做追击逼迫,所以说,诸葛亮的撤退都是有规有矩的,他实力尚存,没有必要烧毁栈道。真到了需要烧毁栈道才能阻击敌军的程度,那必定是遭到了大败!诸葛亮虽然更擅长处理国政,但是他的军事能力也是不可小觑的,没几个人有自信说能把诸葛亮打的大败!

事实上,明文记载烧毁栈道的,主要是魏延!

当时诸葛亮身死,命杨仪领军回成都,魏延率军殿后。而当魏延听说了这个命令后,十分不满杨仪领军,不仅不愿意听从命令,执行断后任务。反而是快马加鞭,跑到了蜀汉大军前面,把回去的栈道给烧毁了。

《三国志》 :延曰:“丞相虽亡,吾自见在。府亲官属便可将丧还葬,吾自当率诸军击贼,云何以一人死废天下之事邪?且魏延何人,当为杨仪所部勒,作断后将乎!”……延遣人觇仪等,遂使欲案亮成规,诸营相次引军还。延大怒,(才)仪未发,率所领径先南归,所过烧绝阁道。

魏延烧了栈道,想要阻止杨仪领军回去,他想要夺取全军的控制权,继续留下来和魏军作战。不过最终魏延被杨仪给击败斩杀了,杨仪则成功率军回到了成都。既然魏延烧毁了栈道,杨仪又是如何带领大军回去的呢?这里我们就可以合理推测了。

首先魏延并不是真心想要反叛蜀汉,他之所以这么干仅仅是因为不满杨仪领军,想要夺取大军的控制权。魏延之后还需要从这条栈道过,所以他是没必要烧毁整条栈道的,要真全烧了,那不就是断了自己的归途了吗?

其次,魏延的时间不足,他日夜兼程赶到蜀汉大军的前头,根本来不及烧毁全部栈道。魏延的目的是阻碍杨仪大军的行动步伐,只要烧掉了一段,就可以阻碍杨仪大军了。

最后魏延烧了栈道后,杨仪还能快速的率军返回,其实也说明了被烧掉的栈道,并没有多少,经过蜀汉工兵的修复,很快就重新打造出来了。

演义中除了对魏延烧毁栈道有过描述,还有一次烧毁栈道的事件则和姜维有关了,不过这次姜维是受害者!

当时魏国皇帝曹髦被司马昭害死,姜维认为这是一个很好的出兵机会,于是准备出兵北伐。而魏国参军王瓘和邓艾设计,准备诈降姜维,把姜维的蜀军骗入包围圈。王瓘自称是王经之侄,而王经是曹魏大臣,因受曹髦事件的牵连,被满门屠戮,王瓘为报叔父之仇,决定投降蜀汉,带领蜀汉进攻魏国。姜维又不是傻子,自然是不相信王瓘的这一番说辞,只是将计就计,引诱魏军来攻。

邓艾中计,引兵前来,结果陷入了姜维的包围之中,被打的大败。而这边的王瓘,也知道计谋泄露,放火烧掉粮草,开始突围。不过让姜维没想到的是,王瓘并没有选择杀回魏国,而是直接选择了杀入汉中,并沿途放火烧毁蜀汉的栈道。

原文:维只道王瓘舍命撞回魏国,不想反杀入汉中而去。瓘因兵少,只恐追兵赶上,遂将栈道并各关隘尽皆烧毁。姜维恐汉中有失,遂不追邓艾,提兵连夜抄小路来追杀王瓘。瓘被四面蜀兵攻击,投黑龙江而死。余兵尽被姜维坑之。维虽然胜了邓艾,却折了许多粮车,又毁了栈道,乃引兵还汉中。

王瓘在逃跑途中烧毁了沿途的栈道,但是很明显,他并没有烧彻底,应该也只是烧了一段,因为后面文中写到,姜维连夜又修好了栈道,大军又可以通行了。其实综合来看,要是没有充足的时间,栈道也是没有那么好烧的,要烧也只能烧毁一部分。

结语

三国时期,诸葛亮、姜维并没有主动烧毁过栈道,不过其他人倒是干过这种事情。魏延烧栈道是为了阻止杨仪回军,而王瓘烧栈道则是为了阻挡姜维的追击。从两次烧栈道的事件来看,短时间内是无法大面积烧毁栈道的。而当需要再次使用栈道时,只需要安排工匠快速修复,就可以再次通行了。

来都来了,点个赞再走呗!本文由超级七品小芝麻官原创,欢迎交流!

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。