陆逊之才和姜维之才相比,谁更厉害?

三国名将中,陆逊与姜维,是两个“完全相反”的人。

无论是战术风格,还是战略思维,两人都如一阴一阳,截然相反。

截然相反的战术风格姜维的用兵风格,可能是三国名将中最为激进的一个。

他最擅长的战术是:主动出击。或是抓住敌人失误破敌,或是通欺敌、诱敌,创造机会。

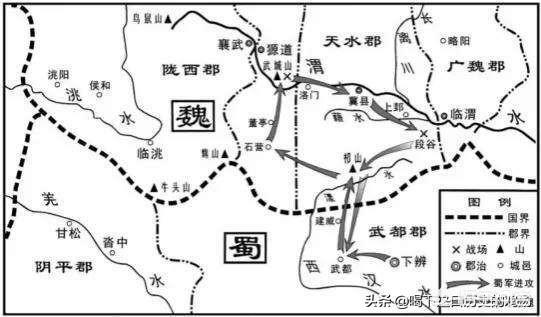

255年的洮西之战,他主动出击,雍州刺史王经不等援军会合即出击,结果,姜维大胜,杀敌万余。

263年,诸葛绪据阴平桥头,断姜维回援汉中通道。姜维通过佯动,制造出威胁诸葛绪后路的态势,调动诸葛绪,随后迅速回军,一举突破。

这种风格,在面对水平一般的将领时效果很好,但在面对精明对手时,就要吃大亏了。

249年,姜维以声东击西之法对付邓艾:令廖化佯装蜀军主力,在白水与邓艾对峙,自率主力袭击洮城。

可惜,邓艾识破其计,提前机动到洮城,姜维败绩。

256年,段谷之战。同样是面对邓艾,姜维每每机动,企图摆脱邓艾,可惜邓艾早已料敌于先,姜维计策失败,段谷一败,蜀军“星散离落”。

可以说,姜维用兵,大开大合,非常激进。

相比之下,陆逊的用兵风格就稳重得如山一般。

夷陵之战,陆逊坚忍待机。

刘备以吴班诱之。东吴一众经验丰富得将领都力主出击,唯陆逊不动如山。

在找到破敌思路后,陆逊对反击的组织也极为稳重。

他先是发起了试探性反击。虽然失败,但陆逊由此确立了大举反击的策略。

随后,陆逊才发起大举反击,一击即中,大破刘备!

一个是“有机会要上,没有机会创造机会也要上”,一个是找到方法后,还要小心翼翼试探性进攻后才动手。

两人的风格,一个如火一般热烈,一个如冰一般冷静。

战略风格:极端冒险与极端保守姜维的大胆,不仅仅表现在战术上,还表现在关乎国运的战略规划上。

姜维北伐,多是在基本上没有太大机会的情况下强行为之。

结果:有胜有败。

但是,由于多是强行为之,即使曾取得大胜,攻取狄道也守不住。

姜维的冒险精神,不只是体现在进攻上,即使在不容有失的汉中防务上,他也“聚兵敛谷”,宁可冒失汉中的险,也要追求大举歼敌。

结果是:赌国运的人,一般下场都不会太好。

相比之下,陆逊的战略则保守得有些偏执。

陆逊是“限江自保”最坚定的拥护者。

石亭之战后,朱桓曾提出:趁曹休战败之机,长驱直入,攻取寿春,夺取淮南,以制许昌、洛阳,并认为这是万世一时的机会。

孙权问陆逊,陆逊坚决反对,事罢。

而在孙权试图要渡海远征辽东时,陆逊又是坚决反对。

东吴北伐,多以淮南为主要用兵方向,陆逊参与不多,不过,陆逊即使是参与了,也不甚积极,只是在234年的撤退组织中表现出大将之才。

因此,二人可以说是三国名将中的极端:最冒险与最保守。

后世评价在后世评价中,二人的地位不可同日而语。

唐武庙64名将,宋武庙72名将,陆逊父子都赫然在列。

而姜维则从来没有混入过武庙。

这便是历代官方对古之名将的评价。

而在后世史家口中,陆逊则得到了一片赞许之辞,几乎没有人质疑。

而对姜维,历代史家的评价则是毁誉各半,甚至毁大于誉。

个人看法个人也认为陆逊胜过姜维。但是,陆逊被过度拔高了。

姜维屡伐中原,耗费国力,确实不佳。

尤其是其“聚兵敛谷”之策,拿蜀国的生命线作赌注,更非良策。

但是,陆逊的“限江自保”,虽未耗国力,但不过温水煮青蛙罢了。

“限江自保”,使东吴的国力未过度损耗,但是,魏吴的实力差距却仍然不可避免的拉大。

陆逊死后,魏国淮南三叛,淮南叛军一度引吴军入寿春,可谓“天下有变”。

可是,面对如此良机,东吴虽然倾注全力,却丝毫威胁不了司马家。

当年,关羽发起襄樊之战时,孙权、吕蒙认为:东吴如出兵徐州,必然能得手。

当时的东吴,还可以按自己的想法,去选择发展方向。

到淮南三叛时,东吴已经无论如何丝毫啃不动魏国了。

也就是说:陆逊过早的“限江自保”,虽避免了空耗国力,但不过是温水煮青蛙罢了。

如果把三国看成一场即时战略游戏的话,魏国不但兵最多,而开局就有10个矿,吴有2个矿,蜀有1个矿。

这种情况下,陆逊过早选择“限江自保”,等于提前放弃胜机,提前进入“耗时间”模式。

吴蜀在实力上与魏差距大,在发展潜力上差距更大。

面对这种状况,姜维选择了快攻。企图通过主动出击改善局势。

所以,姜维当然不能坐等时机,当然是要主动进攻,强力为之。

这种强行为之的仗,本来就不好打。陆逊打这种仗时也没什么作为(比如243年的北伐),只不过,陆逊的慎重,可以使他作过“先为不可胜”,全身而退。

而陆逊“限江自保”,固然可以避免打一些希望渺茫的进攻,保存国力,但过早“龟缩”,不过是温水煮青蛙,也非良策。

总的来说,无论从战绩,还是从对所在国贡献看,陆逊都胜过姜维。

不过,无论对两位将领,不必过度踩一个捧一个。

陆逊之才和姜维之才相比,谁更厉害?

虽然小编更加喜欢姜维,尤其是姜维的忠肝义胆、执着不倦的北伐,但是不得不承认,陆逊显然比姜维强了一个档次。

单纯的比较两个人的才能,比的一定是综合能力,陆逊的综合能力明显强于姜维,不仅仅在于陆逊打的都是胜仗,而在于陆逊表现出来的全局意识和军事谋略,真不是姜维可比的。

从两个人的官职似乎就能说明一些问题,姜维最后的官职是蜀汉的大将军,而陆逊则官至丞相,大将军是纯粹的武将官职,而丞相则为百官之首,文官之长。文官靠才能,武将凭战功,一个纯粹的武将,一般是当不了丞相的。

在二十四史之一的《三国志》中,陆逊和诸葛亮是享受同等待遇,是东吴唯一一个单独列传的将领,与之对应的则是蜀汉的诸葛亮,换句话说,在陈寿眼中,陆逊是与诸葛亮齐名的人,而姜维自然比不上诸葛亮。

如果对两人做一个综合评价的话,陆逊是社稷之臣,与诸葛亮处于同一水平或稍差,姜维是中兴之将,与邓艾、钟会之才不相上下。

姜维出身普通家庭,是因为接了父亲的班才在魏国做了一个天水郡参军,因为受到太守的怀疑,而在诸葛亮第一次北伐时投降诸葛亮,受到了诸葛亮相当程度的重用。姜维以降将身份,成长成为蜀汉在军事上的一把手大将军,除了蜀汉人才调零外,姜维靠的就是自已的能力,在蜀汉一系列的名臣名将去世后,姜维成了蜀汉中后期的顶梁柱,姜维一生的才能都体现在军事上。

在诸葛亮去世后,姜维前后进行了11次北伐之多,战绩是:大胜2次,小胜3次,平手4次,大败1次,小败1次,总体来说,姜维是胜多负少,胜败乃兵家常事,不能因为姜维打过败仗,就否定姜维的才能。

姜维在军事上的战术是成功,但战略却是失败的,姜维的战略失败体现在两个方面:一是北伐在朝廷中缺乏支持,除了皇帝刘禅外,蜀汉朝廷几无一人支持北伐;二是姜维改变了诸葛亮时代的汉中防御战略,将诸葛亮的汉中防御由“据险以守、御敌于国门之外”改为“集中防御、诱敌深入、围而聚歼”。

姜维的北伐无人支持不难理解,主要是蜀汉的国力日渐衰弱,已经与诸葛亮时代不可同日而语,就连诸葛亮的儿子诸葛瞻都反对北伐,何况其他人呢,姜维有军事才华,但在政治上是一片空白,在朝廷无人支持,也是姜维政治失败的原因,反观陆逊,不仅在政治上有作为,而且在军事上作为也很大。

再一个姜维改变了汉中防御战略,诸葛亮时代,蜀军全部是前出到关中进入汉中的五条主要道路,在险要关口布防,优点是利用了险要地势阻止敌人攻进汉中,有一夫当关,万夫莫开的效果,缺点是兵力分散,不能有效杀伤敌人,只能击退敌人。

虽然姜维有迫不得及的原因,但诸葛亮时代的汉中防御战略确实是成功的,魏军一次也没有攻进过汉中,姜维主政军事后,将前出防御的蜀军全部撤退回汉中的主要据点,如汉城、乐城及阳平关,放敌军进入汉中,然后集中优势兵力打击敌军补给线,与守城蜀军一起歼灭来犯魏军,这一战略在司马昭灭蜀之战中得到体验,结果就是蜀汉灭亡。

原因很简单,魏军有兵力优势,有强大雄厚财力,数倍于蜀军,蜀军将魏军放进来后,却没有办法全歼灭魏军,而且魏军进入汉中时, 汉中都督胡济不在汉中,大将军姜维也不在汉中,导致汉中防御一塌糊涂,最终就是蜀汉灭亡的原因之一。

姜维在军事上确实负有一定的责任,反观陆逊在军事上的作为则大气得多,夷陵之战,陆逊战略撤退,拉长蜀军补给线,在夷陵地区寻找到刘备的破绽,利用水军绕到刘备军身后加火攻的办法,大败刘备军,战略上极其完美成功,不仅成功的击败了来势汹汹的刘备军,而且也没有让虎视眈眈的曹魏军占到一丝的便宜,在战略上,陆逊是成功的。

还有石亭之战,陆逊的战略也是完美的,虽然很多人批评陆逊没有扩大战果,乘胜追击,从而放弃大好战机,我只想说陆逊的做法是对的,东吴不具备扩大战果的实力和能力,就算按照朱桓的建议,阻断曹休的退路,攻取寿春,割据准南,也是守不住的。

因为曹魏已经动员了大军支援,贾逵已经率领大军前来,并且魏军频繁调动,东吴虽然能击败曹休,也是强弩之末,再也没有进攻的实力,所 以陆逊的见好就收是正确的,否则按照朱桓的说法,势必要将东吴拖入魏吴两国的大决战,到底会鹿死谁手,还真不一定,不如稳妥的见好就收,还能获得极大的收获,并避免了决战失败的风险。

陆逊不仅在军事上颇有建树,在政治上也很有作为,曾经辅佐孙权的太子主持军国大事,在东吴也是出将入相,权倾一方,陆逊晚年因为支持太子,反对废长立幼而被孙权逼死。

姜维死于为国捐躯,在蜀汉皇帝刘禅都放弃了国家的情况下,降将出身的姜维却为蜀汉奋斗到最后一滴血,为了蜀汉的复国大计,姜维流尽了最后一滴血,还搭上了魏国两大军事天才邓艾和钟会一起死。

相对来说,陆逊则死得有些冤枉了,被孙权逼死了,真正的原因是陆逊背后的江东大族,孙权不能让这样的人活到自已身后,才逼死了陆逊。

论赤胆忠心,姜维强于陆逊,论军事能力,两人旗鼓相当,论战略,陆逊远胜姜维,论政治能力,陆逊远胜姜维,所以论综合才能,陆逊强于姜维。

陆逊之才和姜维之才相比,谁更厉害?

陆逊和姜维比,两人基本不在一个层次。

都知道三国有三大战役,分别是官渡之战、赤壁之战、夷陵之战。三大战役奠定了三足鼎立的格局,并且都是以弱胜强,是战争史上的经典战例。三大战役胜利方的指挥官分别是曹操、周瑜和陆逊,止此成效,就足以高出一筹。

而陆逊的战绩远不止于此,那时平叛治乱的小仗就不谈了,夷陵之战之前,最大的战役就是吕蒙白衣渡江偷袭荆州,令威振华夏,不可一世的关羽兵败身死。大部分人记得吕蒙是此役主将,其实严格说,这是吕蒙和陆逊联手奉献的好戏。不仅是参与了策划,代吕蒙出任督都,写信麻痹关羽,攻进荆州时,陆逊是亲率部队杀进去了的,起的作用丝毫不弱于吕蒙。

三国鼎立成型,东吴与强魏之间也有战斗,最激烈的就是石亭战役,陆逊用周鲂诈降,大败当时魏将第一人曹休,至曹休不久身死,这比六出祁山而无法战胜曹真、司马懿的诸葛亮都强。

而姜维,虽承诸葛亮遗志,九伐中原,可均无功而返,为避祸移军沓中,给钟会伐蜀留下可乘之机,终至蜀汉覆灭。

三国演义,尊刘抑曹是主旋律,东吴轮为打酱油的,所以本是三国中最弱的蜀汉成了主角,聚光灯下诸多人物被放大,姜维也是其中之一。国小而弱,不仅是人口、土地面积,包括兵力、人才,都是最差的。东吴能成第二大势力,更长的阵线与大魏对抗,不是象小说里写的那么孱弱,而是相反,比蜀汉强得多。而陆家为世家,从陆康到陆逊及陆抗、陆绩,代代都有人才涌现,非姜维可比。

陆逊之才和姜维之才相比,谁更厉害?

这应该是姜维更强一点。

因为姜维和陆逊从未交过手,所以我们以他们之间共同交过手的诸葛亮为参照物做对比。姜维在曹魏做守城将的时候,诸葛亮一战不能胜之,因此设下离间计,利用姜维老母胜了。从中我们知道姜维守城是可以挡住诸葛亮的,甚至让诸葛放弃强攻,说明姜维防守方面不弱。

同时对比陆逊,陆逊夷陵之战大胜,后被困于乱石所成的八卦阵中,几乎出来不得。这点就可以看出来陆逊远不如诸葛亮了。而依次推来,继承诸葛亮衣钵,兵法,阵法以及机关术的姜维,应该是强于陆逊了。

随后的北伐问题,姜维九次北伐都没有胜,对比诸葛亮应该是多有不如。但跟东吴比起来,又好很多,因为东吴攻打魏国更不行,问题更大,孙权被张辽八百死士杀破十万雄兵,战绩真的很难看,但是陆逊应该没参加,所以双方也基本持平。

最后比双方的人物形象,个人水平。姜维能文能武,是不可少的全才武将,身体素质高,碰上猛将也能杀他几个回合不落败。而陆逊是儒将,这方面就差很多了。陆逊依靠的是智谋,而姜维也是胆大心细,两人各有特点,但是陆逊的成名之战的对手刘备实在是太水了,如果对手是诸葛亮,也应该和司马懿一样被诸葛压着打,而且东吴的国力也远不如曹魏,所以只会更惨些。

因此推论,姜维应该强于陆逊,但是双方交手不会是一面倒的局面,应该是像诸葛司马一样互有胜负。而且高手过招往往一念之差,马超都曾有机会杀掉曹操,杀得曹操割须断袍,几乎丧命,所以两者胜负也不会太过。

陆逊之才和姜维之才相比,谁更厉害?

陆逊虽有能耐,也不过昙花一现,除了火烧连营之外,其他也没什么拿出手的战例。可就是这一战,使得蜀汉加快了残败的结局。综合起来讲,陆逊的文韬武略比不了姜维。姜维在诸葛亮去逝后,尚能为刘禅主政的蜀汉流尽最后一滴血。姜维为蜀汉打了许多的胜仗,而陆逊仅仅一次火烧连营,便隐身而退了。所以说,姜维应该略胜于陆逊。

陆逊之才和姜维之才相比,谁更厉害?

如果比成就,陆逊远在姜维之上。如果比能力,两者各有杰出之处。综合而论,陆逊更加优秀。

卧龙凤雏,麒麟冢虎。卧龙和凤雏是我们非常熟悉的诸葛亮和庞统,而冢虎和幼麟分别是司马懿和姜维。

姜维是蜀汉后期的大将,也是蜀汉自诸葛亮之后唯一有雄心恢复中原的人。

陆逊则是东吴开国大臣、开国名将,连败蜀汉、魏国,为孙权立下了汗马功劳。非常巧合的是,姜维与陆逊都活跃于三国中后期。

细数陆逊的生平不难发现,此人一生用兵如神,几乎少有败绩。无论是在《三国演义》还是《三国志》中,陆逊都是一位非常杰出的英雄人物。

陆逊是三国时期江东吴郡人,出身于江东士族家庭,同时也是著名的东吴四大都督之一,但实际上他的成就要比周瑜、鲁肃、吕蒙三个人都高。因为周瑜、鲁肃、吕蒙均英年早逝,军功虽高,政治成就并不高,只有陆逊爬上了政治的巅峰,官至东吴丞相职位。

陆逊的战绩非常辉煌,可谓常胜将军。东汉建安24年(219年),陆逊与吕蒙联手夺取荆州,擒斩关羽,为孙权夺回荆州。

蜀汉章武2年(222年),陆逊在夷陵之战大败刘备的东征大军,威震天下,巩固了孙权的统治。东吴建立前后,陆逊又多次击败魏国的进攻,成为孙权的肱骨之臣。陆逊官至东吴宰相,武能安邦,文能治国,足以媲美蜀汉丞相诸葛亮。

西晋的文学家陆机在评价东吴的四大都督时,就将周瑜放在第一位,陆逊次之,鲁肃再次之,最后才是吕蒙。

反观姜维,姜维原本只是魏国降将,后来才被诸葛亮收入帐下。与陆逊的文武双全不同,姜维更侧重于军事方面,在政治上没有多大的建树,所以先后受制于蒋琬、费祎等老臣。诸葛亮是公元234年去世的,可一直到公元253年蜀汉大将军费祎被刺杀,姜维才得以独挡一面,全面发动北伐。

姜维虽然以继承诸葛亮的遗志自居,但他多次北伐均未能克复中原,反而还加速了劳民伤财,晚年又受到奸臣黄皓的排挤和陷害,仕途并不如意。就连诸葛亮的儿子诸葛瞻也说:“内不能除黄皓,外不能制姜维”,指的就是黄皓混乱朝廷危害社稷,而姜维则穷兵黩武地加速了国家困苦。

从成就上来说,姜维远远比不了陆逊,最多能和东吴的吕岱、丁奉等名将相提并论。但他一片赤胆忠心,忠于蜀汉,这一点倒是可歌可泣的。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。