韩赵魏三家分晋,为何韩国在三晋中最为弱小?

三家分晋后,三兄弟命运截然不同。

魏是战国早期的霸主,赵则在战国后期风光一时,两国各有属于自己的高光时刻。

唯韩,从头弱到尾,从来没有出头过。

独特的崛起之路,使韩开局就弱韩,是晋国的公族。他起步还算早。

不过,“曲沃代翼”后,夺位的晋公害怕其他公族依样画葫芦,长期防范、打压公族。

尤其是在“五霸”之一的晋文公时期,由于韩曾支持晋惠公,所以成为重点打压对象。

后来,韩厥在赵的提携下,才进入卿士行列。

韩成为公卿时,晋国的各公卿的实力已非常强大,彼此斗争非常激烈。

实力不足的韩氏为求生存,只有遵循两条原则:1、坚守“君子”形象,以道义自保(这在春秋时期还是管用的);2、坚持韩赵联盟,以求得力量。

所以,在瓜分进程中,韩主要依靠道义和正确的站队来谋求生存、发展。

相比之下,名将辈出的魏,自魏舒之后,军力一直非常强大;而赵更是历次瓜分战役中的风头最劲、代价最惨烈的“出头鸟”。

因此,在历次成果瓜分时,实力弱,又不出风头的韩,往往所得最少。

在讨灭祁氏、羊舌氏后,主政的魏氏将两大公族的领地分为十县,韩仅得一县。

在讨灭范氏、中行氏后,韩所得又远不如智、赵两家。

晋这块蛋糕足够大,所以,三家分晋后,韩氏的实力仍然胜过一般中小诸侯。

不过,与赵、魏相比,韩分得的资源就少得多了。

糟糕的地缘环境,使韩生存、发展环境恶劣三家分晋后,魏得到了晋的精华部分,虽然处“四战之地”,但毕竟实力在手。

赵得到了晋的北境。虽然实力也不是很强,但毕竟仍有一定的发展空间。

韩就悲催了。

1、农业基础先天不足。

张仪曾描述了韩国的农业条件:韩地险恶,山居,不能种麦只能种豆。一遇到灾年,大家就要吃糟糠了。

由于粮食储备不足,韩就算是倾举国之力,也最多只能养30万兵,除掉一些基本工作,能用于作战的,不过20万。

2、国防环境恶劣。

韩,天下之咽喉也。——《战国策.秦策》。

韩的旧都韩原,早在春秋时就是秦晋争霸的战场。

韩的新都新郑,在春秋时就是晋楚争霸的主战场。

所以,秦要经略关东,楚要北进中原,韩都是第一个攻击目标。

同时,韩的领土,又几乎把魏国一分为二。

所以,尽管韩实力不强,但却是魏的“心腹之患”。

只要韩和魏不合,魏一定第一个来干韩国!

成为天下强国们的“必争之地”,是韩的悲哀。

3、发展空间有限。

韩西与魏、秦交界;南与楚交界,东与宋、魏交界,东南与郑交界;然后···领土里面还包着一个周。

三晋团结时,面对楚、秦,韩还可以跟着分一点利益。

三晋分裂后,魏、秦、楚不打你,你就烧高香吧。

周虽然没实力,但毕竟是天下共主,也不方便去惹。

所以,韩的扩张空间,只有郑、宋。

其实,郑、宋,也不方便惹,齐后来就吃了灭宋的亏。

韩能灭郑,算是作到极致了!

韩的扩张,至此算是到极限了。

即便如此,韩的领土、实力仍然是七雄之末:“地方不满九百里,无二岁之食”。

糟糕的内部治理,错失机遇基础薄弱、环境恶劣,所以,如果操盘的不是顶级高手,韩国就没什么机会了。

可是,韩的操盘手···连平均水平都达不到。

战国开局之初,三晋关系还非常密切,秦、楚等老牌大国也还在打盹。

如果韩国能抓住这个机会,是可以先发展起来的。

不过,韩国却生生错误了这个时机。

同为新兴诸侯,赵氏早已“选联举贤,任官使能”,以贤用人;魏文侯更是招贤纳士,开始变法。

相比之下,韩则仍然以“贵亲”用人。韩的所有重要职位全部由公族掌握。

缺乏人才,使韩的治理水平非常低。

《韩非子.守法》就描述了这种乱象:以前晋国的法令没有取消,韩的新法令就来了;先君的法令没有收回,新君的法令又来了。

如此低级的错误,正是管理效率低下的典型表现。

这种治理水平下,即使韩国有不错的法令、政策,又怎么能得到贯彻呢?

这还不算完,世袭的公族权力膨胀后,使韩君权不得集中。

更要命的是:公族还互相攻击,甚至刺杀君主,使韩的政局不稳!

就这样,韩活活错过了最好的图强窗口。

不成功的变法韩昭侯下定决心,以申不害主持变法。

申不害变法,在一段时间内效果颇佳。

韩侯打击了公族,加强了君主集权。而韩在军事上也得到了增强,一度获得了“劲韩”的声誉。

不过,申不害、韩昭侯的变法“术”有余,定法不足,“制度化”不足,使变法的根基不稳,经不起变故。

而韩国,无论内部还是外部,无法预料的变故是最多的。

在魏的攻击下,韩成了孙膑“疲魏弱韩”的牺牲品,遭遇重挫。

遭遇变故后,变法仓促结束,韩终未能由此图强。

“横竖”都要挨打此后,已经不是韩国愿不愿意图强的问题了,而是:历史不会再给机会让韩国图强了。

当天下大势是三晋同盟,或齐魏争霸时,韩国尚有短暂的喘息之机。

可是,魏国衰落后,秦国开始了“大出于天下”的历程。

韩与秦连横,则成为第一个被合纵国打击的对象。(谁让你离我们更近?)

韩参与合纵,则成为第一个被秦打击的对象。(谁让你离我最近?)

横竖都是挨打,韩拼尽全力,能自保就不错了,已再没有什么时间和空间来图强了!

最后,韩一弱到底,直到亡国!

韩国的基础薄弱,地缘环境恶劣,生存、发展的空间都非常小。

或许正因如此,韩国统治者不偏好长期投资,“深根固本”,倾向追求短平快。

平心而论,韩“术”玩得不错,故能吞并魏楚虎视眈眈的郑,跨入大国行列。

可是,进入战国中期后,天下大国君主都不傻,韩哪有那么多“短平快”的机会呢?

最终,韩“横竖”都挨打,连遭打击,再无喘息之机,一弱到底。

韩赵魏三家分晋,为何韩国在三晋中最为弱小?

历史上的三家分晋,并不是赵魏韩三家平分了晋国,也不是三家在消灭智伯后,立刻就把晋国给瓜分了。所以,三家分晋实际上是一个非常漫长的过程。在这个漫长的瓜分过程中,魏国和赵国占了先机,因此韩国从一开始就落了下风。

那么韩国究竟是那些方面不如赵、魏呢?我觉得至少有四方面的原因。

第一、韩国统治者的水平不行

赵、魏、韩三国,魏国是最早变法的。魏国初期的魏文侯以善于吸收人才而闻名,后来的魏武侯也是明君。在变法之后,魏国挑起了与周围国家的战争。先是卫国、宋国、郑国等小国挨了一顿揍。后来齐国、楚国、秦国也挨了一顿揍。魏国因此国力大胜,成为战国初期最强大的国家。

看到魏国强大,赵国和韩国觉醒了。赵国的应对策略是迁都河北邯郸,不与魏国做正面的冲突。韩国则是拿下郑国,跟魏国一起混。

到了魏惠王时期,逆转期到了,齐国、秦国对魏国造成了巨大的打击。齐国于桂陵和马陵两败魏国,秦国也在河西大败魏国,直接把魏国从神坛上挑了下来。乘此机会,赵国与魏国彻底决裂,接连打败魏国与齐国,控制了大片土地,也赢得了发展的时机;而韩国当时在干什么呢?先是被魏国击败(马陵之战)、又被秦国击败、甚至还被宋国击败。韩国国君当时压根就不敢有非分之想,就是指望着诸侯不来打自己,就很满意了。这志向太远大了吧?韩国要是能崛起,就是活见鬼了。

第二、政治体制不行

战国时期,魏国有吴起变法和李悝变法,赵国有胡服骑射。至于韩国,倒是有过一次申不害变法。但是申不害的变法主要强调的是君主统御群臣的权谋,加强韩国的君权。在重要的富国强兵这一块,动作不大。这就致使韩国的制度在当时跟周围国家相比较,是没有什么优势的,甚至还有点落后。

因为,所谓的申不害和韩昭侯这对搭档,他们的励精图治顶多只能让韩国达到无人敢侵扰的程度,但无法使韩国强到建立霸业的程度。而当擅长权术的申不害和韩昭侯都去世了。韩国自然就没落了。由此可见,在当时如果不进行政体的深入变革,只能是逞强一时,而无法争霸百年。

第三、地缘环境一般

三家分晋时,魏国占了先机。把晋西南、河西地(关中渭北平原东部)、河间地(商朝核心地域)这些产粮地都霸在了手上。赵国则分到了太原盆地、河北山麓平原等产粮地。另外还有晋北、河套牧场,能够出产大量战马。韩国相对就差一点了,只分到了河南中部平原这一点点产量地。国土西高东低,是一个无险可守的国家。

而且最要命的是,韩国跟着魏国走,被魏国当作抵御楚国的缓冲地。说白了,韩国就是垫背的。这也是弱国的悲哀……

第四、经济实力不行。

统治者不行、体制不行、地理环境一般,这都还不是最惨的。韩国作为四战之地,它的经济实力也不行!

四战之地也就是交通枢纽,按道理来说,商业应该是很繁华的。但是,由于韩国不像齐国和秦国对于商业有鼓励或者压制的政策,而是仍然沿袭晋国旧制,对于发达的商业不管控。导致韩国的商业虽发达,但不能为韩国所用。这也是政体硬伤所带来的连锁反应。因此韩国虽然地处交通枢纽,商业很强,但是韩国的经济并不强。

总的来说,韩国的问题就是国君不行,政治体制没有深入改革,只是停留在表面,一直就落后于魏国,被魏国压制。后来又在军事落后于赵国,始终处于三晋老末的水平。至于说地理因素,这是一方面原因,但不是关键原因。

韩赵魏三家分晋,为何韩国在三晋中最为弱小?

韩国大概是战国七雄中最尴尬的存在了,除了韩昭侯时用申不害变法,到韩哀侯灭郑,迁都新郑短暂地辉煌过,就处于四处挨打,到处求援的境遇之中。

在晋国时代,具体一点来说,也就是春秋五霸的晋文公时代。晋文公成为晋国君主后,设立了六卿制度,而这六卿,基本上是当年追随晋文公流亡在外的家臣,而这几个家臣里面没有韩氏。

韩氏跻身晋国六卿,是在晋文公孙子晋景公时期,当时手握晋国兵权的是赵氏和魏氏,韩氏先祖韩厥只是一个稍微有点实权封地也不多,爵位也不高的普通大臣,在朝稍微有点名望。

相比较底蕴深厚的赵、魏,韩氏不可同日耳语,然而这时候发生了一件事情,使得韩氏野鸡变凤凰飞上枝头,成为了轮流执政的六卿之一。这个事情就是当时的晋国权臣屠岸贾借晋灵公遇害的事情嫁祸给了赵氏赵盾,剪灭了赵氏的重大变故。

在这一变故中,韩厥主持公道,先力主赵盾无罪,后来又保护了“赵氏孤儿”赵武,再后来又力保赵氏后裔赵武重新得封,成为天下闻名的忠义之臣,于是在赵氏复出,屠岸氏被灭之后,韩氏一跃而上成为了“六卿”之一。

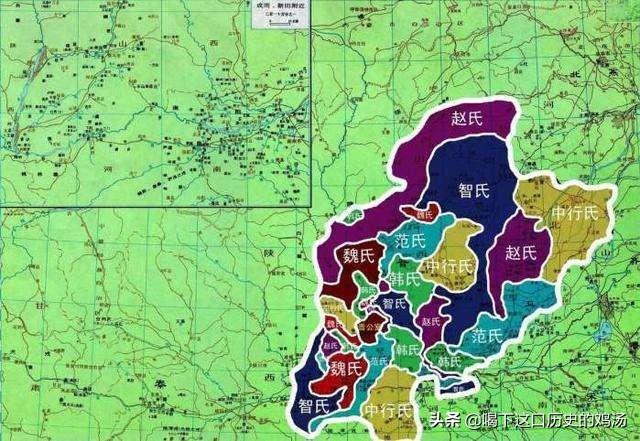

韩氏虽然成为了六卿,但属于后来者,底蕴不足不说,即便是后来的发展也没有其他几家的好,详情我们可以参照下图韩国封地的情况:

这是在三家分晋之前,韩氏封地的情况,三块被割裂的封地,被夹在中间,到处是敌人。

我们再来看看三家干掉其他三家,分赃完毕之后的晋国:

上面这张图,基本上就是战国初年韩国的疆域图,要说这一时期的韩国弱的话,其实也不然,相比较被割裂成东西两面的魏国,从防守的角度而言,韩国情形相对较好,接壤的强国只有赵、魏、楚。

但这样的地形也限制了韩国的发展方向,魏、赵在晋国时期就是强卿,韩氏最弱,而隔壁的楚国也是晋楚争霸时期,打过很多回合伯仲之间的存在,想要扩张,完全没有机会啊。

战国初期,魏文侯在战略上实行“三晋一体”的战略,尽管三晋之间的谈判没有达成其统一行动的目的,但起码解决了三家不互相攻伐的问题,由此,魏国在一系列变法改革之下,西压秦国,北逐中山,东迫泗上诸侯,短短几十年,就成为了中原霸主,韩、赵也被沦为小弟。

这一段时光里,是韩国的愉快日子,三晋同盟的存在,解决了其被赵、魏夹在中间的尴尬,也使得韩国可以图谋一下泗上郑、卫等小国。

但愉快的时光过得很快,等到魏惠王上台之后,三晋之间的矛盾越来越大,魏国悍然翻脸,把屠刀举向了韩、赵两个小兄弟,因此败于桂陵、马陵之战,失去了霸主地位,还只能去齐国称臣。

这样一来,三晋之中最强的魏国都屈服了,赵韩自然也只能以齐国为霸主。但韩国在此前魏国不断欺负的过程中,发愤图强,先是应魏惠王之请完成了一系列的换地,使得整个国土不显得那么狭长而容易受攻击,之后又用申不害变法,完成了对郑国的征服。

但尴尬的是,换地之后的韩国,位置就更尴尬了,它的西面就是秦国的门户函谷关,自秦国变法强盛之后,到合纵连横,函谷关就成了个四战之地,秦国出函谷关,就是韩国,六国合纵也在韩国土地上。

也正是因为这种尴尬的地理环境,使得韩国只能在整个战国的大势之下起起伏伏,毫无存在感,加之所处的河南中央区域,没有名山大川作为险阻,也没有入赵可以朝林胡方向扩张,所以最终跟魏国一样成为了东西南三方面争雄的受气包。没有扩张的机会,自身又是六国争雄的筹码(没事就打一下韩国),自然就越来越弱了。

韩赵魏三家分晋,为何韩国在三晋中最为弱小?

韩国并非一直都是三晋中最弱小的国家:韩国成立后就一战灭掉了郑国,迁都新郑;韩昭侯申不害变法期间韩国也有“劲韩”之称!韩国开始衰弱始于魏国的灭韩之战,韩国彻底变成弱国则始于他的亲秦而谋秦国策。我认为韩国变弱的原因有以下三点,罗列如下,以供各位读者参考。

其一、德治之下失先机

韩国在三晋之中一直占据道德优势,故前期的韩国以王道治国,错过了战国初期的第一波变法热潮。韩国为姬姓韩氏,韩氏的始祖为《赵氏孤儿》中的韩厥,正是因为有韩厥的努力赵氏才能重新恢复,这是韩国对赵国存在道德优越感的原因。赵氏被晋国大夫屠岸贾灭族,仅存一个孤儿赵武,韩厥当时放走了赵武;当赵武长大后,韩厥帮助赵武消灭了屠岸贾,又恢复了赵氏的封地。因此赵氏能延续并发展韩厥居功至伟!

在三家分晋时,韩氏从中调解魏、赵两家,最终三家共灭智氏,瓜分了晋国。魏武侯死后,魏国内战,魏罃(魏惠王)与魏缓争太子之位,魏国有两分之势。韩国与赵国共同出兵击败魏罃,赵成侯要求杀了魏罃,韩赵两国瓜分魏国;韩懿侯认为瓜分魏国有贪他人国土之嫌,不如将魏国一分为二,魏罃和魏缓各占魏国一半。韩赵两家谈不拢,韩国当夜撤军,赵国无法单独击败魏国,也撤兵了。魏罃则击败了魏缓,取得了魏国王位,可以说魏国不亡,韩国居功至伟。

其二、术治兴韩亦亡韩

韩国一直以王道治国,错过了变法先机,同时也错过了灭魏之机,眼看魏国越来越强大,韩昭侯不得不变法以治。法家术治派名士申不害入韩为相,主持韩国变法,申不害的术治主要是教帝王之术,整顿吏治,加强君权,同时发展经济与军事。申不害相韩的十四年之中,韩国富强,有了小霸王之称,诸侯莫敢侵韩者。

魏惠王以统一三晋为目的,发动了灭赵之战,结果齐国围魏救赵,魏军大败。魏惠王认为赵国太远了,先灭韩国更妥,而且当时的韩国比赵国富庶得多。于是魏国又发起了灭韩之战,韩国可不是软柿子,奋起抗击魏军。韩国虽然是小霸王,但是当时魏国是天下霸主,时间一久韩国不能支,求救于齐国。齐国需要救韩以削弱魏国,但是齐国不想韩国做小霸王,故拖了半年之久才出兵救韩,也就是桂陵之战。韩国虽存但是变法成果皆毁于一旦,魏国被严重削弱,齐国成了霸主。

其三、亲秦而谋秦

桂陵之战后,韩国不仅变法成果毁于一旦,数百年的财富积累也消耗于抗魏之战中,韩国将此罪归于变法改制,于是韩国又恢复了王道治国。韩国就在王道之下一天一天沉沦下去,秦国的强大迫使韩国开始依附于秦国,亲秦贿秦成了韩国国策。韩国不断的将国土割给秦国,以求秦国不要灭韩,但是韩国也时不时加入反秦联盟,意图从秦国手中夺回国土。韩国每次加入反秦联盟后,总是战败再割土,最终韩国小得不如秦国一郡之地,故韩国成了三晋中最小的国家。

亡国之危让韩国怀念申不害时代的强盛,那时诸侯莫敢侵韩,而今人人可欺韩国。因此韩国兴起了以术谋秦之风,所谓以术谋秦就是采用计谋以最小的代价削弱以至灭亡秦国。韩国先后有四个惊世大谋出世,分别是:移赵攻秦计(用上党地区诱使秦赵相战,以此弱秦存韩),资周抗秦计(资助周天子抗秦),水工疲秦计(修建郑国渠),兵事疲秦计(韩非子说秦)。韩非子说:强国无二途,唯变法富国强兵也,以谋兴国闻所未闻也!德治、术治是韩国弱小的根本原因。

韩赵魏三家分晋,为何韩国在三晋中最为弱小?

文|小河对岸

晋、楚两国是春秋时期最强的两大诸侯,两国长期平分霸权。整体而言,晋国又要稍微占据上风,而战国时期亦是以韩赵魏“三家分晋”为开端标志。以整体而言,战国七雄,晋国就占据了三位。同样脱胎於晋国的战国三雄,魏国在战国前期强盛,是战国时期第一个称雄的诸侯,也是第一个称“王”的华夏诸侯(徐、楚、吴、越等国,虽称王较早,但长期被视为蛮夷而排斥在外)。而赵国在战国后期崛起,军力甚为强大,也是战国后期唯一能与秦国军事抗衡的国家。相比之下,韩国却乏善可陈,那为何韩国在三晋中最为弱小呢?

首先,晋国韩氏相比赵氏、魏氏而言,起步晚、资历浅,故而其底子薄也最薄。自晋文公起,晋作三军,每军置将、佐两人,此六人分掌晋国军政(晋文公去世不久,晋国便军政一统),而被称为六卿(有时也扩编为八卿甚至十二卿,但常态编制为六卿)。在晋国历史上曾活跃过很多强势家族,如狐氏、赵氏、先氏、胥氏、魏氏、智氏、范氏、中行氏、郤氏、栾氏、韩氏等。而六卿职位也只有这些家族的家主才可轮流担任,因而这些家族可被统称为“六卿家族”。

赵氏、魏氏的发展,几乎同步,晋献公十六年(前661年),晋作二军,晋献公自将上军,太子申生将下军,赵夙御戎(驾车),毕万为右(车右,护卫),伐灭霍,灭魏,灭耿。以耿赐赵夙,以魏赐毕万,毕万之后便以魏为氏,是为晋国魏氏。赵氏的赵衰与魏氏的魏犨,也都跟随晋文公长期流亡於外,因而,赵、魏家族得以挤入“六卿”家族之列。赵氏至赵衰之子赵盾为执政,权倾一时,然而族大多怨,赵氏终因“下宫之难”而几近被灭门,后经“赵氏孤儿”赵武而使赵氏再兴,然而终归是元气大伤,赵氏的地位渐与六卿持平。魏氏的发展虽相对於赵氏要缓慢一些,但较为平顺,至魏犨之孙魏绛,始为晋国执政,因佐晋悼公复霸有功,魏氏开始显赫。

而晋国韩氏的起步,却要晚得多。晋国韩氏为晋国宗室的别支,曲沃庄伯之异母弟万,被封於韩原,其子孙便以韩为氏。韩氏曾依附於赵氏(韩厥曾为赵盾的家臣),至前573年(晋悼公时期),韩厥才始为晋国正卿(执政、中军将)。故而,韩氏的资历与势力远不如赵、魏,而至三家分晋时,韩国的地盘也最少。

再则,韩国的地盘,错於强国之间,缺乏发展空间。韩国地处中原之核心,而为魏、赵、楚、秦等强国从外部包围,其只有一个郑国可供吞并,而没有向外发展的空间。故而,韩国只有勤练内功,加强防卫的力量。史载:申不害相韩,脩术行道,国内以治,诸侯不来侵伐。

韩国的军事手工业也非常发达,有“天下之强弓劲弩皆从韩出”之说,而韩剑也异常锋利,有“陆断牛马,水截鹄雁”之誉。然而,韩国终究弱小,随着秦国的强势崛起,其国土渐为秦国所蚕食,也成为了最先被灭亡的战国七雄。

参考史籍:《左传》、《史记》等等;

韩赵魏三家分晋,为何韩国在三晋中最为弱小?

错!三晋分家的时候韩国并不弱,三晋之中魏国才是最弱的一方!当时的三晋实力最强的是赵国,赵国是土地大三晋最大,人口多大约有300多万人口,牲畜也多有骑兵20000名,骑兵兵力天下第一;韩国略逊于赵国,韩国的土地没有赵国大但也大致跟齐国相当,人口居中有250万人口左右,军力强盛有50000名正规步兵,这是晋国解体前的主力部队;魏国实力最弱,魏国的土地略大于韩国但是都是山地,人口大约220万人,因为在晋国国土上属于大后方,几乎没有正规军队,只有在与秦国交界的地方有部队20000人。

其次,即便到战国中期的韩国的实力也还是有的。当时的韩国由于手工工业十分发达,韩国人又很会做生意,这使得他们非常富有。而韩军得益于自己的工业加工能力,韩军装备非常好,战斗力也很强。所以从当时的实力上看,劲韩这个称呼韩国还是担当得起的。

韩国之所以会衰弱主要是跟周围国家有关系,首先崛起的是魏国,魏国在李俚变法以后国家强大,这时候韩国与魏国太接近自然会挨揍;第二个崛起的是秦国,秦国在商鞅变法后同样崛起来了,韩国跟秦国又十分接近所以秦国崛起后自然也是揍韩国。

再来是赵国崛起,赵国在赵武灵王崛起也开始向外扩张,韩国大量领土就被赵国侵占。跟着这么一大群强盗当邻居,韩国就算想要崛起难度就很大了。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。