3万清军,为何能在深夜,轻松屠杀20万太平军?

1863年12月4日,守苏州的太平军投降。

此时,苏州城中尚有十余万大军。其中不少是精锐。而且,由于太平军是“有条件投降”,此时他们不但手中拿着武器,还把握着苏州城内许多要害。

但是,这二十万大军却很快被李鸿章、程学启悉数屠杀!

李鸿章之所以能做到这点,在于他利用了人性之恶。

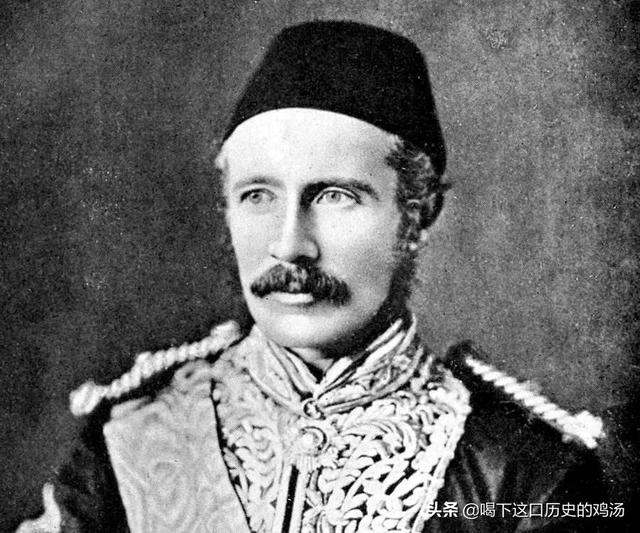

借刀杀人:利用太平军内部矛盾,屠杀两广士兵1863年12月。洋人戈登带来了太平军郜永宽等人的投降条件。

郜永宽等人承诺,他们愿意投降。他们可以将守城主将慕王谭绍光生擒献给清军,率城投降。

他们的条件是:戈登作保,郜永宽等人可保全财富、部队。

其实,苏浙太平军“诈降”不是一次两次了,李鸿章的部队没少吃亏。

而此时,郜永宽等人皆非主将,即使郜永宽等人真心投降,城中的太平军也未必不会构成威胁!

因此,李鸿章必须谨慎的推进受降事宜。

他将目标先瞄准了抵抗意志最强的两广太平军!

李鸿章对条件做了一处修改:不要生擒谭绍光,只要见他首级即可!

李鸿章的这处修改,杀机四伏!

太平军中,谭绍光等人的两广兵和郜永宽等人的三江两湖兵矛盾很深。

郜永宽等人要杀谭绍光,就必须同时解决两广太平军!

12月4日,军事会议上,郜永宽等人杀掉了谭绍光。

随后,八王宣布:谭绍光已死,队下三江两湖兄弟可以报名免死!

很快,苏州城中掀起了第一场大屠杀:12月4日晚,清军郑国魁率500兵入城协助郜永宽部屠杀两广太平军,两广太平军悉数被杀,最后只有1000多人成功逃到无锡李秀成部。

苏州城降。

擒贼擒王:利用“八王”求权之心,设计杀“八王”李鸿章等人入城后,清军在苏州城内仍然是“少数派”。

12月5日,郜永宽等人或许认为自己“献城有功”,遂提出了附加条件:添二十营、奏保副将一下官职。

此时,太平军、清军距离很近。一旦李鸿章不答应,很可能会杀将起来!

显然,八王是想趁机摆李鸿章一道!

李鸿章遂表示:12月6日正午,宴请八王商议!

同时,李鸿章暗令程学启提前做好部署:一旦八王被杀,立刻行动,屠杀太平军!

屠杀,正式开始!

12月6日正午,郜永宽等人赴宴。李鸿章热情地招待了他们,每人赏洪顶大帽一个。

就在郜永宽等人松下一口气时,李鸿章突然下令动手!

八王全部被杀!

大屠杀:利用太平军群龙无首之机,诱骗屠杀为了诱骗太平军放松警惕,清军先是给没人都发放了“号布”(类似免死牌),太平军已有“安居乐土”之心。

程学启得知李鸿章已杀“八王”,立刻动手!

程学启带队入城,大呼:“八人诈降已被杀,余不问,谁也不许动,动者皆斩”!

事发突然,群龙无首的太平军自然不敢乱动。

程学启部控制了要点后,迅速开始组织对太平军的屠杀!

当日,至少3万太平军被杀。

其余太平军或者遣散,或者收编。

如此,李鸿章完成了对苏州太平军降部的处理,彻底控制了苏州!

关于这次屠杀,历来争论纷纷,许多人认为李鸿章“杀降不祥“,很不应该。

其实,李鸿章过去对投降的处理一直都是比较得体的。常熟等地投降后,骆国忠等人也都率部继续随李鸿章作战。

之所以苏州杀降,或许与当时苏州城内复杂的人心有关。毕竟:当时如果行动不果决,淮军形势将十分危险!而李鸿章已经吃过”诈降“的亏,故十分敏感!

投降本就需要谨小慎微,各方形势非常微妙,但郜永宽等人却利用兵多,趁机敲竹杠,最终弄巧成挫,可谓人心不足蛇吞象,既贪且愚!

人性,复杂多变,瞎玩必完。

3万清军,为何能在深夜,轻松屠杀20万太平军?

1864年7月3万湘军攻克了南京城,随即对城内的太平军进行全面剿杀,但并没有楼主提问所说那样“在一夜之间杀了20万太平军“的情况出现,20万的数据是夸张了。

1864年7月19日湘军用掘地道埋炸药炸开城墙的方法攻破了南京城,湘军入城后首先的目标是彻底剿杀坚决抵抗的太平军战士,同时在烧杀抢掠的过程中杀了很多的老百姓。总共杀了3万多人。

太平天国运动前南京城是一个有70万人囗的大城市,但经历了太平天国的反复战争,人口巨减,到了1863年只剩下20万人口。1862年湘军完成了对南京城的合围,李秀成无法解城内的粮食问题,2年内被迫放13-14万人出城逃命。到了1864年7月城破之时,南京城内只剩下3万多人,其中1万左右的太平军战士,2万多的老百姓。李秀成在被俘投降后的供词里面也说了:南京城破前夕城内剩下3万多人。湘军入城后,包括李秀成在内的数千太平军突围,其余数千太平军在城内进行巷战,这些太平军大多都是两广籍的骨干战士,他们明白投降也是死路一条,干脆血拼到底。其中有一千多太平军保护幼天王突围成功,其余的基本上战死。

湘军在屠杀的过程中,不仅仅是屠杀太平军,而且也杀了很多的老百姓。据在场的赵烈文(曾国藩的心腹幕僚)在日记中记载:城破5日之后,仍然是“尸骸塞路,臭不可闻”;又说“计破城后,精壮长毛除抗拒时被斩杀外,其余死者寥寥。大半为兵勇扛抬什物出城,或引各勇挖窖,得后即行纵敌。城上四面缢不老广贼匪不知若干。其老弱本地人民不能挑担又无窖可挖者,尽情杀死。沿街死者十之九皆老者,其幼孩未满二三岁者亦斫戮以为戏,匍匐道上。妇女四十岁以下者一人俱无,老者无不伤,或十余刀,数十九,哀号之声达于四远。其乱如此,可为发指。”

那么,湘军入城后,到底杀了多少人呢?据英人吟唎在《太平天国革命亲历记》中说:大约有3万多人,且大多数都是无辜的男、女、儿童。曾国荃自己称为邀功请赏而虚报数字,但城破后被杀的人当数以万计。

湘军在南京城破之后能够屠杀城内近万太平军与2万多的老百姓,原因很简单:太平军经过困城之战主力被消耗大半,剩余的一万太平军由于洪秀全之死、幼天王不经事导致群龙无首,破城时造成的心理恐慌,缺少粮食与足够的枪支弹药,面对湘军又处于兵力劣势;至于手无寸铁的老百姓被杀,则是湘军难以被沫掉的历史污点。

3万清军,为何能在深夜,轻松屠杀20万太平军?

天京事变之后,太平天国开始步入衰败期。在与清军的交锋中,多次出现兵力数倍甚至数十倍于敌的情况下,却无法取胜的尴尬局面:二郎河之战,陈玉成20万太平军敌不过鲍超3000湘军;解天京之围,李秀成等十三王的30万太平军,却打不过曾国荃的3万湘军;浙江之战,李世贤的20万精锐之师,被左宗棠的2万湘军彻底赶出浙江;此外诸如几百湘军追赶几千甚至上万太平军的小战役更是数不胜数。

那么,在苏州杀降事件中,传说三万清军屠杀二十万太平军的历史真相又究竟如何?

动荡不安的苏州城1862年10月,在天王洪秀全的一再催促之下,忠王李秀成召集十三王集结30万大军解天京之围。

然而,由于指挥不力、诸王各自为战,在历时46天的雨花台大战中,李秀成的30万太平军还是败给了曾国荃的3万湘军,天京解围战役失败。为此,天王洪秀全大怒,严责李秀成指挥不力,革去了他的爵位,留职以观后效。

随后发生了一件令李秀成非常紧张的事件,那就是苏州屏障重镇常熟守将骆国忠叛乱事件。常熟位于苏州北面,是扼守苏州北面的门户,守城主将为钱桂仁。此人原本是安徽桐城的大地主,后率领全家参加了李秀成的太平军,因此善于阿谀奉承,深得李秀成欢心,故将镇守常熟的重任交给了钱桂仁。

但是随着太平天国局势的不断恶化,上至诸王,下至将领,叛乱之心开始滋生。而钱桂仁早有叛乱之心,也与上海的李鸿章当局早有往来。但是当李秀成从天京前线回到苏州之后,钱桂仁担心叛乱计划过早暴露,遂决定前往苏州面见李秀成,以解除其猜疑。

临走前,钱桂仁还不断交代心腹大将骆国忠等人一定要等他从苏州回来后再降清。骆国忠等人表面上答应,但是钱桂仁前脚刚走,骆国忠等人马上就将反对叛乱的常熟守军将领及部众全部杀害,更令人没想到的是他们连钱桂仁一家老少也全部杀害。

常熟守将骆国忠率领守军一万余人剃发献城向清军投降。李秀成直到消息后大怒,与谭绍光率军亲征常熟。

但是在英国人戈登的常胜军和李鸿章的淮军支援下,骆国忠苦守常熟70天,挫败了李秀成和谭绍光的数十次进攻。李秀成剿灭叛乱的作战宣告失败,谭绍光部剩余的一万多人退回苏州。

在苏州外围城镇不断失守之后,李秀成开始组织苏州保卫战。

此时的苏州守军大约七万八千人,其中李秀成直属精锐一万八千人驻扎在苏州城西的马塘桥一带。而苏州城中守军约有四万余人,其中纳王郜永宽、康王汪安钧、比王伍桂文、宁王周文嘉和天将范起发、汪有为、张大洲、汪花斑等人所辖二万余人,把守苏州八门中的五门;慕王谭绍光余部一万余人以及后侧驻守无锡的二万余人。

而围攻苏州的淮军兵力同样达到七万余人,在兵力上来看,交战双方可以讲是势均力敌。

但是,淮军在洋人坚船利炮的支援下,在损失极小的情况下却能大量杀伤太平军。而李秀成的太平军,此时已经是将士离心离德,缺乏斗志。

面对极其不利的局面,李秀成提出放弃苏州,进行全军的战略转移。但是慕王谭绍光坚决不同意,誓与苏州共存亡。而早有反叛之心的纳王郜永宽等四王四天将也不同意撤离,因为他们早已经计划将苏州献给李鸿章作为升官的筹码,为了增加投降邀功的筹码,他们甚至向李鸿章谎称将带领苏州守军20万人一起投降,实际当时苏州守军满打满算不足8万人,这也是后来传言苏州杀降20万的主要来源。

在劝说无效之后,李秀成离开苏州到达马塘桥兵营,带着他的精锐部队一万余人离开苏州。李秀成离开苏州,为之后的惨剧埋下了祸根。此时李秀成已明知纳王郜永宽等人必反,却没有采取任何措施,而是选择一走了之。

没有了李秀成的苏州城,完全成了四王四天将的天下。12月4日,他们首先设计诱杀慕王谭绍光,割下其首级献给李鸿章邀功,随后将不愿意一起参与叛乱的慕王部众全部斩杀。

1863年12月5日,郜永宽等人打开苏州城门,向淮军投降。

一场本可避免的苏州杀降李鸿章的淮军与曾国藩的湘军相比,在对待降将的问题上有着很大的区别。曾国藩是斩草除根,能杀就杀。而李鸿章是有选择性的处理,例如常熟叛将骆国忠死守常熟七十天,被破格提拔为副将加总兵衔。

对于李鸿章而言,能够轻松拿下李秀成的大本营苏州,本就是大功一件。但是郜永宽等人却喧宾夺主,向李鸿章提出要求封他们为总兵、副将等官职,甚至直接以总兵的身份发出文告;他们还要求必须将苏州城一分为二,在中间修一堵隔离墙,留一半给他们自己管辖;除了要兵要权,他们还要求李鸿章一次性给他们发两个月的军饷。这种严重破坏游戏规则的做法,正一步步将他们送进死路。

特别是在李鸿章接见了这8人后,发现这些人素质低下,毫无文化修养,就是不仁不义的一介武夫。若不满足这些人的条件,他们日后势必还会作乱;如果满足他们的条件,他们同样会变本加厉,继续要钱要权。李鸿章当即决定:彻底斩草除根,以绝后患。

12月6日,李鸿章在淮军大营设宴款待纳王郜永宽等降将,席间李鸿章借故离席。而郜永宽等人还在期待着李鸿章给他们带来加官进爵的好消息。却不曾想到的是,等来的却是李鸿章手下首席大将程学启的伏兵,没几下功夫,这几人的脑袋便被斩落于地。

随后,淮军控制了苏州各个城门,洗劫了城中的王府。将城中二万多已经投降的太平军将士,全部缴械关押在双塔寺后院,并进行了惨绝人寰的大屠杀。

在杀降事件发生之后,英国人戈登的反应最为强烈,因为他是骆国忠和纳王郜永宽降清的担保人。如今保人被屠,戈登自然反应强烈,他指责李鸿章、程学启背信弃义,表示今后不再听从李鸿章指挥,要解散“常胜军”,甚至扬言要调转枪口,协助太平军攻打淮军。后来李鸿章怕把事情闹大,请英国公使从中调解,给了戈登五万两银子,方才平息了此事。

综上所述,在苏州杀降事件中,三万淮军屠杀20万太平军的事实并不存在。但是在整个事件中,纳王郜永宽屠杀慕王谭绍光部众以及淮军屠杀投降的太平军将士,被杀总数应该在三万人左右。苏州杀降,让李鸿章身负一世骂名,也成为淮军历史上难以磨灭的污点。

3万清军,为何能在深夜,轻松屠杀20万太平军?

三万清军为何能在深夜里轻松屠杀二十万太平军?你问的是李鸿章在率军进攻苏州期间背信弃义,设计屠杀已缴械投降的数万太平军和十余万随军眷属及苏州居民一事吧?

安庆被湘军攻陷后,清军的作战目标逐渐转移到江苏、浙江两省,并将首个进攻目标选定为太平军重兵据守的苏州。

彼时太平天国忠王李秀成将江苏改为苏福省,省会设在苏州。苏州城墙高耸,防御工事完善,堪称固若金汤,守军有四万余人,另有两万余人驻守无锡,随时可以驰援苏州。

1863年6月,清廷遣李鸿章率淮军进攻苏州。李鸿章将淮军兵分三路,采取“以剿为堵”、“规取远势,以剪苏州枝叶,而后图其根本”之战略,从三个方向对苏州形成合围之势:中路由总兵程学启(太平军降将)率万余人由昆山直扑苏州;北路由李鸿章和总兵刘铭传率25000余淮军主力,从常熟往攻江阴、无锡,以切断苏州守军的退路,并断其外援;南路由李朝斌率领一支淮扬水军,乘战船自太湖进攻平望、吴江。

彼时淮军的装备已远超湘军,已配备清一色洋枪洋炮,且有外国雇佣军助战。英国军官查理·乔治·戈登率3100余名外国雇佣军驻扎昆山,号为“常胜军”,作为淮军的后援。雇佣军由列强退役老兵组成,训练有素,器械精良,作战勇猛。

闻听苏州告急,忠王李秀成率数万大军由天京(今南京)赶来,同淮军展开长时间激烈鏖战。双方你来我往,反复拉锯,直到11月底,武器精良的淮军逐渐占了上风,盘龙桥、虎丘、浒墅关等拱卫苏州的外围据点相继沦陷;横亘于苏州西北郊、绵延数十里的太平军营垒与防御工事丧失殆尽,苏州和外界的交通、联系均被截断,城中守军虽浴血苦战,击退了淮军一波接一波的围攻,但已近弹尽粮绝 ,又孤立无援,形势岌岌可危。李秀成作战不利,损失颇重,只得率残余援军退入苏州城中。

苏州外围虽已被淮军一一荡平,但苏州城高大坚固的城防却易守难攻,加上守军顽强抵抗,一时难以攻破。12月3日,“常胜军” 首领戈登诱降太平军苏州守将、慕王谭绍光,遭其断然拒绝。

然而, 另外几个守将 ,如纳王郜云官(亦称郜永宽)、康王汪安钧等11人却对苏州的前途彻底丧失了信心,想献城投降清军。他们不断偷偷溜出城,同戈登、程学启等人秘密商谈投降事宜。程学启怂恿郜云官等人先刺杀李秀成,再开城投降,遭郜云官等拒绝。李秀成为人公正,在太平军内部具有很高威望,郜云官等人对他也很敬畏,不愿、不敢或不忍杀害他。

其实,纳王郜云官等人在暗中积极策划投降活动,忠王李秀成早有察觉,却麻痹大意,一直没有慎重对待。当李秀成最终确定此事时,以及无力阻拦他们的反叛了,因为慕王谭绍光虽是苏州守军的最高指挥官,又是忠王女婿 ,但城中守军大多数为纳王、康王等8王所节制。

李秀成知道苏州军心不稳,迟早要沦陷敌手,便留慕王谭绍光守城 ,自己率万余将士突出重围,驰往无锡。

12月4日,麻痹大意、毫无警觉的谭绍光通知纳王郜云官、康王汪安钧等人到慕王府开会议事。彼时诸王见李秀成已经离去,慕王年轻且缺乏经验,心中顿时没了顾忌,便决定立刻发动叛乱,开城出降。开会时,叛徒们故意不服谭绍光的发言, 个个出言不逊,公开顶撞,与他展开激烈争辩。慕王以天国为重,并不计较,还想耐心说服诸王,齐心共同御敌。突然,袖藏匕首的康王汪安钧乘慕王不备,霍然挥刃而起,猛刺慕王。慕王猝不及防,惨叫一声,訇然倒地身亡,血流满地。这位从广西金田村一路拼杀出来,身经百战的老将,最终死在“自己人” 手中。

12月5日,谭绍光的首级被送到淮军总兵程学启的营帐处。随后,淮军几乎兵不血刃就轻易获得了苏州城。

谭绍光虽被叛徒杀害,但他的数千部属誓死不降,与入城淮军和叛军展开激烈巷战,毕竟大势已去,独木难支,很快被剿杀殆尽。

平定苏州后,李鸿章设下盛宴,以款待献城归降有功的原太平天国8王和3天将。郜云官、汪安钧等人喜滋滋地前来赴宴,满脑子升官发财的美好想象,他们做梦都想不到,等待他们的却是砍头的下场。李鸿章设的不是庆功酒,而是鸿门宴。郜云官等刚一到场,便被一伙凶神恶煞的淮军士兵五花大绑起来,不由分说便推出去斩首,李鸿章杀了11降将还不罢手,接着下令将8王3天将麾下的3万余太平天国叛军屠杀的一干二净,随军眷属及无辜苏州居民连带被杀者几达十余万人,加上之前战死的李秀成援军共有近20万天国军民罹难。接着,幸存居民被通通驱赶出城, 城中天国诸王府和店铺、民宅被抢掠一空。

由于淮军联合西洋雇佣军残酷进剿和太平军内部叛变,苏州保卫战彻底失败。彼时围攻苏州的淮军加上戈登的常胜军仅有3万余人,却能轻易屠杀20万天国军民,主要原因有如下几点:李鸿章诱骗。李鸿章先用甘词厚币和“空头支票” 引诱并招降守城的太平军将领,得手后迅速翻脸,将徒手且毫无防备的数万太平军诛戮一空,剩下的老弱妇孺也不放过,可以说淮军不费吹灰之力就将这些无辜者斩尽杀绝。李鸿章在酒宴上将郜云官、汪安钧等8王和3天将斩杀后,剩下的数万叛军群龙无首,毫无建制,武器也已上缴,于是沦为一群待宰的羔羊,被人数远少于自己的淮军轻易屠灭。还有一个重要原因,经天京事变及石达开率十余万精锐出走后,天国的实力遭受巨大损失,尤其是作战经验丰富的两广老弟兄所剩无几,而新投入者缺乏坚定的斗争意志,对天国亦不发自内心地衷心拥戴,一旦遇到挫折,考虑更多的是维护自身利益。在苏州被围困时,为自保这些人选择了叛变投清,李鸿章为了彻底瓦解并摧毁太平天国的声势与力量, 将数万天国降军毫不留情地一网打尽 。当然,无辜被杀的十几万苏州百姓才是最大的受害者。

【插图源自网络】

3万清军,为何能在深夜,轻松屠杀20万太平军?

举国上下的满清军队,为什么打不过几万人的八国联军?为什么三万清军却能杀死二十多万人的太平军呢?这一直是历史学家研究的″非正常"化的课题?

通过历史学家研究表明″外儒内凶″防内不防外的清朝制度?是清军惨败于八国联军,能够杀死二十多万太平军的主要原因?

清政府对外如同哈巴狗,跪舔洋人,割地赔款,苟且偷安?对内却如豺狼虎豹?清军不是没有战斗力,而是对外没有?对内却战斗力极強,以一当十而且还绰绰有余?

3万清军,为何能在深夜,轻松屠杀20万太平军?

自动放下武器的军人,再多也不过是待宰的羔羊。(比如南京保卫战后投降的国军,就是最好的例子。)作为军人,宁可站着死,前进一步死,切莫退后偷生。横竖是个死,怕有何用?事到临头不自由。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。