骑兵在古代几乎是无敌的,那古代有什么办法能够“以步制骑”吗?

这个问题,确实让古人伤透了脑筋。古人在与骑兵的斗法中,也想出了各种各样的方法来“以步制骑”。其中的许多智慧,到今天,依然可以给我们许多启发。

利用地形,削弱骑兵的优势骑兵速度快、冲击力强,优势明显,在平易地带,可以“一骑当步卒八人”,而到了险峻之地,只能“一骑当步卒四人“,而如果到了险峻之地,却连奔驰空间都缺乏时,“一骑不能当步卒一人”(《六韬》)了。

1134年,岳飞进攻襄阳的伪齐政权。岳飞冷静看了对方的阵势后,冷笑一声:“步兵利险阻,骑兵利平旷。现在李成这个傻子居然把步兵放在平地,骑兵放在江岸边。我们赢了!”随后,以王贵率步兵攻击敌军的骑兵,牛皋率骑兵进攻敌步兵,轻松击败对手。

刘裕北伐时,面对北魏军的骚扰,干脆上岸列“却月阵”迎敌。由于背靠河流,北魏军难以迂回包抄,北魏军直接冲击,刘裕军以战车、大盾掩护,突然击发长枪、硬弩,大破敌军。这些例子,都说明:骑兵对地形的依赖性很强,良将往往利用地形优势,击败敌军。

在《武经总要》中,总结了骑兵的“十利”,也总结了“八害”。在林木茂密之地、沼泽难行之地,骑兵的冲击力、机动力都会受到极大的限制,而他目标大、腾挪所需空间大的劣势,则暴露无疑。

因此,古人中的名将在有条件的情况下,都会优先选择有利地形削弱敌军骑兵的战斗力。

以步与车、骑战者,必依丘墓险阻——《李卫公问对》宋金战争中,金国的骑兵在中原所向披靡,但在川陕战场,却显得有些一筹莫展。

牛逼哄哄的张浚被金骑杀了个屁滚尿流后,宋军学聪明了,他们依托关隘,与金军交战,稳定了形势。金军自始至终无法突破川陕防线。而横扫天下、所向无敌的蒙古骑兵,面对余玠等人搭建的山地防御系统,蒙古军也“上帝折鞭”,无能为力。最终,他们只能依靠襄樊方向的突破,完成了对南宋的征服。

以车御骑当战场形势要求步兵必须在平易地带与骑兵作战时,古代良将往往利用各种工具,“人造”地形。

最典型的工具就是利用战车,“以车御骑”。

西汉时期的李陵、卫青,就曾经用战车为营,防御匈奴骑兵的进攻。曹操在讨伐西凉马超时,也曾经“连车树栅”。

三国时期的蜀国,则是把“以车御骑”发展到了战略层面。当时,吴国、魏国的陆军,都只有骑兵和步兵两个独立兵种;而蜀国出了步兵和骑兵,把车兵和弩兵也提升了独立兵种。

西晋时期的马隆,就吸取“诸葛八阵”的精髓,造“偏厢车”,且行且战,一举平定了让无数西晋名将尽折腰的树机能之叛。

貌似造已退出历史舞台的战车,作为防御骑兵的工具,一直被运用到了明清时期!

以各种工具防御骑兵如果在没有有利地形,又没有足够(或者完全没有)战车时,古人也创造性地开发了各种工具削弱敌军骑兵的进攻。

比如:拒马木。一听名字就知道是干啥用的!

今天,拒马木的变型还在广泛使用。由于拒马木制作简单、携带方便,这几乎是一种古代必备的工具。甚至连本身拥有许多骑兵的康熙,都在与噶尔丹作战时,使用了这种工具,以防御敌军骑兵的袭击。

而拒马使用的大师级人物,是南宋的刘锜。他在与金军名将完颜兀术作战时,不但使用拒木抗击敌军的“拐子马”,还在敌军退却的路线上设置这些工具,予敌重大杀伤。

如果连制作拒马木都赶不及的话,古人干脆把树枝垒成鹿角,抗击敌军。

杀敌武器前述方法,都是防御性手段,目的是削弱骑兵的机动优势。但是,如果在敌军停滞,或降速过程中,无法给予敌军相当杀伤的话,也是毫无意义的。

“射人先射马”,利用弓弩等武器对抗骑兵,是最常见的对抗手段。在远射武器上发展得最变态的,就是被敌军骑兵搞得最头疼的宋朝了。他们开发的各种远射武器,几乎是机械时代到来前的巅峰之作了!

当然,也有更嚣张一些的步兵。他们能够在正面与敌军骑兵“手撕肉搏”。

唐朝的陌刀队,就是与骑兵作战时的利器,敌军“人马俱碎”,令人胆寒。由于陌刀的制作难度较大,后人使用长斧、扎马刀等长武器继续抗击敌军骑兵的冲击。

胜负的关键,在人工具是死的,人是活的。不论是骑兵还是步兵,都有其优势,也都有其致命弱点。

比如,我们前面说到的工具。这些工具绝大多数都是木头的,因此,如果运用不当,不但起不到削弱敌人的作用,还会变成敌人的宝贝。

名将夏侯渊,死于忙碌的修鹿角工作中。比如,我们前面说到的“以车制骑”。唐朝时,房琯以“春秋之法”拒敌,企图用牛车来防御敌军骑兵的进攻。结果,敌军擂鼓放火,牛车被烧,可怜的牛儿们四散而跑,扰乱唐军阵行,唐军送自己一个“火牛阵”。

因此,就具体每次战斗、战役而言,并不存在所谓“无解的存在”,胜负的关键,在人。

军种劣势,不能绕过的坎但是,到了国与国战争的层面,军种上的差距,就是绕不过去的坎了。

古代盛世的前提:拥有一支强大的骑兵力量尽管在正面作战中,“以步制骑”有能力击败骑兵。但是,在大多数情况下,由于机动性上的差异,骑兵败了可以迅速撤离战场,重新再战,而步兵败了,则根本逃不掉,往往在敌军的连续追击下一败涂地!

450年,北魏进攻寿阳,宋军的刘康祖仗着“兵精器练...亦何患乎?”走大路行军,连续击败北魏军,杀敌万余人。可是,在北魏军的车轮战之下,最终全军覆没。

可见,没有机动优势的一方,即使正面对抗不吃亏,但只要输掉一次,就后果不堪设想!

有谁能保证自己绝对百战百胜,不失败吗?

因此,古代南方政权尽管名将辈出,但北伐却往往难有成效。其关键原因还在于:军种上的差距,不是一将之能所能轻易克服的。

当年,面对敌军的装备优势(其差距,远远比古代骑兵、步兵的差距要大得多),我军机动灵活,扬长避短,击败了一个又一个武器上更先进的敌人。

而到了国防建设问题上,我军又不断更新武器、战术,坚定地坚持科技强军,打造出了强大的国防力量。

面对困难不惧怕,面对差距迎头赶上,于国家如此,于个人更是如此!

祝君强大!

骑兵在古代几乎是无敌的,那古代有什么办法能够“以步制骑”吗?

大家都知道,在冷兵器时代,骑兵是最具有威胁力的一种兵种,这也是成吉思汗能够横扫亚欧大陆的根本原因。骑兵高速移动带来的冲击力,能对步兵造成致命的威胁,而且骑兵机动性强,支援和变换阵型极快,往往能在敌方反应过来之前打敌方一个措手不及。那么步兵和骑兵对阵时,有什么方法克制吗?今天,珍珍儿的新新就和大伙儿聊聊历史上经过实战检验,确认有效的几种步兵克制骑兵的方法!

步兵要想克制骑兵,应该从限制骑兵的速度着手。今天珍珍儿的新新为大家介绍的是历史上证明确实有效的最常用的三种方式:密集方阵、长柄武器和障碍工事。

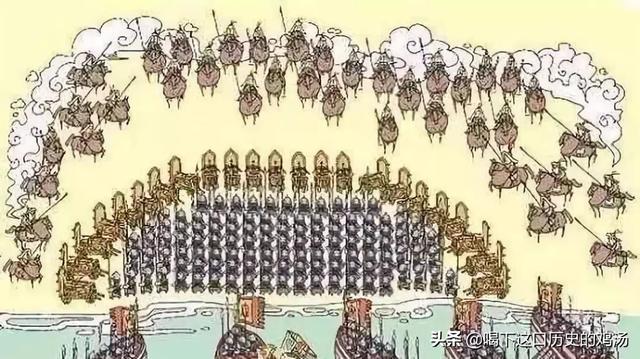

一、建立密集方阵 此种方式是依靠紧实的人墙减弱骑兵的冲击力,当然人墙不是士兵的身体构成的,而是士兵使用重型防御工具,著名的日耳曼盾墙战术便是如此,由于这种方阵对骑兵的有效克制,使之取代了罗马原有军团构成,成为了西欧步兵的主流风格。 此外,英法百年战争中,还出现了下马骑士掩护己方弓箭手的战术,也就是我方阵营受到地方骑兵冲击时,我方骑兵下马帮助我方弓箭手抵御地方骑兵冲击,等到地方速度慢下来,我方骑兵上马反冲锋,往往能在对方调整阵型之前杀对方措手不及。

二、使用长柄武器 此种方法就是利用长矛、长戟等长兵器在攻击距离上的优势,可以在敌方骑兵接近之前先对骑手或战马造成伤害。历史上著名的瑞士步兵便使用长枪对抗骑兵,帮助他们在多纳赫之战中击败了强大的神圣罗马帝国。 后来火枪的发明,对阵时对长矛方阵进行了改良。意大利最初使用了将火枪手和长矛手混编的方案,增强方阵抵抗骑兵的效能。著名的西班牙方阵便是此种阵型,西班牙也借此奠定了欧陆霸权的地位。

三、设置障碍工事 此种战术时通过在阵前修栅栏、挖壕沟、设置木桩等手段,增强防御、充作陷阱,用以抵御骑兵的正面冲锋。而己方步兵则可以利用这些防御工事的掩护向骑兵射击、压制骑兵的攻势。但是此种方法只能防御正面的骑兵冲锋,无法快速转换防护面,如果敌方骑兵改变冲击方位,则容易失效,所以这种方式需要其他兵种的掩护。 关于这种战术的应用,比较出名的比如德国和法国的塞里格诺拉战役,德国军官让步兵挖掘壕沟来阻挡法国骑士的致命冲锋,致使法国骑兵来势难减,造成相互踩踏,阵形大乱,德军趁势反攻,取得了战役的胜利。

除此之外,在面对地方有优秀骑兵时,选择战场也是非常关键的因素。承受骑兵攻击的一方要尽可能避免在开阔平坦的地区与骑兵交战,而应选择森林、山地等地形条件较复杂,不适于骑兵冲锋的地形布置防御。

另外,作为防守一方的步兵,还要遵照一定的原则才能奏效。其中最重要的三点,一是保证纪律严明和阵型完整,切勿轻易破坏阵型、贸然出击。二是保护正面的同时兼顾侧面和后方,在防御时尽量不留死角。三是保持远程火力输出,以标枪等投射武器杀伤敌方骑兵、以此进行威慑。 最后,步兵想要在对阵中战胜骑兵,除了以上说的这些,还与双方士气、临时指挥等有有关,战场瞬息万变,除了兵种克制,灵活变化应对才是最主要的。

大家对步兵对阵骑兵有什么好的对阵策略吗?欢迎留言交流哦!如果你喜欢珍珍儿的新新创作的作品,还请多多关注支持啦!

骑兵在古代几乎是无敌的,那古代有什么办法能够“以步制骑”吗?

我是日航君,为您解答。

日航君有一篇文章,是分析骑士的装备的花费的,有兴趣的朋友可以关注我去看一下。诚哉,骑兵确实是古代无敌的存在,一支成编制的骑兵队可以击败数倍的敌人。那么,步兵面对着强大的骑兵之时,应该怎样以步制骑呢?下面请听日航君为您分解。

方法一:利用车阵面对骑兵,最好的办法就是降低他的冲击力,这就需要一个阵地了。在古代,如果是守城战的话还好说,那么在野外应该如何应对呢?这就出现了一个阵法,即车阵。

车阵有两个用法,一方面是结车为城,抵御骑兵的冲击;一方面是车自身带有弓弩,可以杀伤骑兵。另外,车还可以用来运送粮草、物资等,可以说是用处多多。

在利用车阵抵抗骑兵的战役中,比较著名的就是汉朝大将李陵。面对着十几万的匈奴骑兵,李陵率领着五千步兵,利用车阵,与匈奴骑兵鏖战良久,杀敌数万人。虽然最终李陵失败,投降匈奴,但是这是历史上有名的一次以步制骑的战斗,由此看车阵确实是对于骑兵有着很强的杀伤力。

方法二:利用弓弩我们可以看到,在李陵利用车阵的时候,他还利用了另一样利器,那就是弓弩。弓弩可以在很远的地方就给予骑兵以重大伤害,扰乱他们的阵型,杀伤他们的人员。

但是弓弩有着巨大的局限性,那就是在骑兵冲击时,一般只能射出2-3轮箭,很难说消灭骑兵。针对这种情况,出现了多种应对方式。

第一种情况是利用连弩。这个方法的创始人是诸葛亮。面对着强大的魏国骑兵,蜀地很难也建立一支强大的骑兵与之抗衡,于是诸葛亮便采用了连弩的形式。《三国志》记载:诸葛亮发明了损益连弩,“损益连弩,谓之元戎,以铁为矢,矢长八寸,一弩十矢俱发。”诸葛亮通过这样的连弩,来以步制骑,打击魏国骑兵。

第二种情况是使用重弩。重弩的穿透性极强,可以一次性洞穿多个敌人,给予敌人以心灵上的重大打击。这一点在宋军中比较多见,宋军曾装备有“神臂弩”,采用这种重弩给予辽国骑兵以重大打击,取得了不俗的战果。

方法三:利用方阵在西方,亚历山大大帝曾经建立了马其诺方阵。马其诺方阵采用步兵居中,骑兵护卫两翼的做法,这种方阵不论是对付骑兵还是对付步兵都有着奇效。

在中国,也有着“拒马阵”。通过士兵立起长矛来抵抗骑兵的做法。这种做法的精髓也是在于利用长矛降低骑兵的冲击力,然后捕杀骑兵。这种做法十分考验士兵的素质,步兵方阵或者是骑兵方阵谁先崩溃谁就输了,因此是很拼的方式。而且需要步兵方阵提前做好准备,如果仓促应战,很容易就失败了。

在宋代,曾有人想要建立一支重步兵方阵来以步制骑,但是却忘记了护卫两翼,导致重步兵左右失顾,打不能打,跑不能跑,最终全军覆没。

因此利用方阵也需要因地制宜,灵活变换,不然会失败得很惨。

方法四:利用小玩意儿这里的小玩意儿,即可以克制骑兵的种种物件,例如铁蒺藜,钩镰枪等。

铁蒺藜早在战国之时便已经出现,在三国、宋、明时多次用来对付骑兵。铁蒺藜为三面有刺的铁铸造物,扔在地上,永远有尖尖的一头向上,然后可以用来戳烂马蹄,杀伤敌人。有的铁蒺藜上还会涂抹毒药,效果更佳。

钩镰枪大家都不陌生,在《说岳全传》中被岳飞用来大破金军的“铁浮屠”,“拐子马”。在实际作战中,钩镰枪可以用来埋伏敌方骑兵,下钩马腿,上斩骑兵,效果奇佳。

文:日航通鉴 图:来自网络与站内,侵删

我是日航君,热爱历史的历史学生,希望与你一起“进一寸有一寸的欢喜”,点我关注,看更多好文章,增长历史知识。骑兵在古代几乎是无敌的,那古代有什么办法能够“以步制骑”吗?

在古代,步兵击败骑兵的例子很多,这里我举几个例子。

第一,李陵以五千步兵对阵八万骑兵在以步兵迎战骑兵的战例中,李陵五千步兵对战匈奴八万骑兵,是个很经典的战例。尽管此役李陵最终以失败而告终,但却杀伤一万多人,可谓虽败犹荣。步兵在对战骑兵时本来就是很吃亏的,为什么李陵五千步兵能取得杀敌一万的战果呢?

首先,李陵兵团的单兵作战能力很强。兵团的成员主要是荆楚勇士,个个身怀绝技。

其次,李陵使用正确的战术。在与匈奴骑兵对仗时,李陵的排兵布阵是这样的:外围是一排辎重车作为防御线,前排士兵手持盾戟,后排战士把强弩拉满弦,引而不发。在战斗中,匈奴骑兵进攻时受阻于辎重车时,前排勇士以盾护体,以戟攻击敌人,后排士兵则以强弩射敌。第一战,匈奴就尝到苦头,阵亡数千人之多。

其三,李陵巧妙利用地利阻击敌骑。李陵首战打败匈奴骑兵后,匈奴人仗着人多势众,紧咬不放,李陵在撤退途中,又两次大败敌骑。他巧妙利用山林的优势设伏,射杀敌骑数千人。可以说,强弩是李陵对付骑兵的法宝。

第二,刘錡、岳飞大破金兀术的铁浮屠到了宋金战争时,金国的骑兵较匈奴骑兵有了重大的技术发展。金国名将金兀术看家法宝就是铁浮屠,就是一支重装骑兵,无论是骑兵还是战马都披上一层厚厚的铠甲,可以抵挡弓箭,可以说是有金刚不坏之身。

然而,金兀术的看家法宝,先后被刘锜与岳飞击破。刘锜击破铁浮屠,是有点巧胜,因为他事先在水里放毒,金国骑兵与战马饮水后纷纷中毒,战力急剧下降。在战斗中,刘锜在重点放在对付骑兵上,为对付骑兵,他配置长枪后与大斧兵,长枪负责挑去敌骑兵的头盔,而大斧则是砍断敌骑兵的手臂。在顺昌保卫战中,刘锜就是这样打败金兀术的骑兵。

紧接着,岳飞再一次击破金国重装骑兵。他的方法与刘锜不同,刘锜是砍人,而岳飞的方法是砍马。金国铁骑最薄弱的环节就是马足,因为马是要奔跑的,这里是铠甲防护最弱之处。岳飞给士兵配置麻札刀,与敌骑对阵时,刀手不许仰视,见到马足就砍,把马足活生生砍断。在郾城会战中,岳家军凭借此战术,大破金兀术的一万五千铁浮屠。

骑兵在古代几乎是无敌的,那古代有什么办法能够“以步制骑”吗?

虽然在古代战争史上,“以步制骑”是个常被津津乐道的话题,但很负责任的说,完全的“以步克骑”,在野战层面上说,几乎是不可能的。特别是在冷兵器条件下,纵然步兵武装到了牙齿,但拥有绝对机动力优势的骑兵,也就拥有了战略战术的主动权,完全能对步兵对手形成“降维打击”。

所以说,诸如“步兵方阵”“强弓劲弩”甚至“车阵”等方式,消耗敌方骑兵容易,但要做到战胜敌方骑兵,却是谈何容易:纵然能打退,但也追不上。在这个事情上,南宋王朝是有血泪教训的。虽然说起宋朝特别是南宋,后人常想到“积贫积弱”,但很负责任说,即使到了南宋中后期的宋理宗年间,南宋的步兵也真不弱。毕竟常年要防备北方金国,金国亡国后又要防蒙古,战斗力和装备早就磨练出来。到了金国灭亡后,宋理宗也启动了“端平入洛”计划,打算趁着蒙古北退的机会收复开封洛阳。蒙古反扑怎么办?当时南宋执行这个军事计划的淮西兵,正是以骁勇善战出名。反扑?打呗!

可到了真打起来,才发现理想和现实差距太远。在当时南宋君臣的脑海里,淮西步兵防御力极强,硬杠北方骑兵没问题。可实际上,中原一片残破,部队出发后就多次断粮,待到拖得人困马乏后,蒙古骑兵才疯狂冲杀过来,战事可以想。

必须说的是,即使在近乎绝路的情况下,面对蒙古铁骑,南宋步兵依然打得有声有色。比如洛东之战,在被蒙古骑兵切割成三段的情况下,决死一拼的南宋步兵,硬是从早晨死磕到中午,仅蒙古军盾牌就缴获了三百多面。但无奈步兵跑不过骑兵,部队陷入到人家合围里,断水断粮情况下死拼,到底坚持不下去。最后只能在重创敌人后全军覆没,只有三百多人突围出来。所以说,即使是打出最高士气状态的步兵,在这种纯粹“以步制骑”的古代野战里,打的也是绝望之战。

那么,步兵就真的奈何不了骑兵了吗?办法倒是有,具体说来,也有下面几个办法,第一个办法,就是“挖坑”。

这种办法的成功案例,还得说宋朝:北宋太宗年间的满城之战。此战之前,由于宋太宗瞎指挥,宋军在高粱河全军覆没,精锐骑兵损伤大半。接着辽军又反扑到满城,可瞎指挥成瘾的宋太宗,又给前线宋军送来驴唇不对马嘴的“阵图”。幸运的是,北宋监军李继隆这次学了乖,干脆决定:趁机给辽国铁骑挖个“坑”。

结果,宋太宗的阵图,被宋军扔进了垃圾堆。宋军则重新布阵,以坚固的步兵方阵,给辽军扎了口袋。然后故意找辽军诈降,骗的喜气洋洋来“受降”的辽军,全伙扎进宋军的口袋里。这下局面反转:坚固的步兵方阵形成阵线,口袋牢牢扎紧,你骑兵就算再能跑,也是跑不及时,只能白白被宋军追着屁股打。结果一场恶战,辽军全线崩溃,伤亡精锐数万,上千匹战马被宋军缴获,白白给大宋当了次运输大队长。但能够做到这高难度表现的统帅,都堪称战争史上的大智慧人物。比如给辽国这次挖坑的李继隆,就公认北宋开国“四大名将”之一。

而除了挖坑之外,还有一个战争史上常见的法子:你有骑兵,我有水路。

骑兵之所以碾压步兵,关键就是“机动性”这三个字。那如果对方比骑兵更机动呢?如果有水路的话,马跑得再快,还能跑过船?

典型的,就是南北朝战神刘裕的“却月阵”。说起这场刘裕以“却月阵”战车击破北魏骑兵的经典战例,后人常神往刘裕的犀利弩炮和坚固车阵,但其战胜的最关键原因,却是其依托河水列阵,敌方骑兵无法如在平原上那样从侧翼冲击方阵,强大的刘裕水军,更能成为步兵方阵的背后依靠。所以凶悍的北魏骑兵,只能一条道走到黑,从正面发起猛冲,然后被打的落花流水。

而更见证“水路”智慧的,更有冷热兵器混合时代的17世纪战场上,南明一场经典战例:郑成功镇江之战。当时豪气北伐的郑成功,在镇江碰到了清军八旗铁骑。面对数千清军骑兵的驰援,登陆后的郑成功大军,果断发挥船舶优势,凭着其高大快速的战舰来回在长江游弋,叫被牵着鼻子的清军骑兵来回追,追得气喘吁吁了,这才登岸列阵,以麾下“铁人兵”“藤甲兵”等精锐骑兵,硬杠清军骑兵冲击。这种以逸待劳的仗,自然占据了很大优势。

而郑成功船舶的火力,也发挥了重要作用。惨遭郑成功大军火力轰炸加步兵硬杠的清军骑兵,也就彻底输在了这“机动性”上,数千清军骑兵崩溃,郑成功不到六天就连下瓜州与镇江。虽说接下来,郑成功因为指挥失误惨败年代,北伐功亏一篑。但这场镇江之战,依然堪称以步克骑的经典一战。

但虽说经典,但很多条件,也是不可复制,首先清军轻敌在先,盲目乱追,还没开打就自身消耗严重。其次是郑成功绝对优势的火力与水运条件,都起了大作用。而这两个条件,换个时间地点,还是很难具备。所以中国历代王朝,在军事发展方略上,都必须重视骑兵的作用,哪怕战马数量有限,也要尽力打造强大的骑兵力量。因为古代战争,如果说步兵是盾牌,那么骑兵,就是攻击的利刃,利刃在手,国家安全才无忧。

即使不是古代战争,这个“国之利刃”的道理,相信,依然振聋发聩。核心的军工业,核心的兵种,永远都是一个国家安全的保障。

参考资料:《明史》、《宋史》、《明季南略》、钱老本《郑成功镇江之役》

作者:我方团队张嵚

骑兵在古代几乎是无敌的,那古代有什么办法能够“以步制骑”吗?

谢谢邀请。骑兵在古代虽然厉害,但称不上“无敌”,古人也有很多方法可以用步兵击败骑兵。

世界上本不存在“无敌”的东西。骑兵很多情况下确实比步兵厉害,主要原因无非以下几点:

(1)骑兵短距离的速度比步兵快,在平原作战时候,骑兵能追上步兵,步兵很难追上骑兵,同时骑兵还可以抄袭步兵阵势的薄弱环节,因此取得战场主动。

(2)骑兵连人带马的冲击力比步兵大,居高临下的砍杀比步兵有力,尤其在马镫和马鞍出现之后。

(3)在射击中,骑兵可以快速机动,熟练的可以边奔驰边射箭,比步兵更不容易被射中。

但是,骑兵相对步兵也存在诸多弱点。例如:

(1)在复杂地形和小范围腾挪时,骑兵比步兵笨重,转动不便。在不少地形骑兵机动力反而不如步兵。

(2)骑兵体积大,在法向移动时,目标比步兵大,容易被命中

(3)骑兵受制于马匹的承载能力,不能携带太沉重的攻击和防御装备,否则机动性就要进一步下降。所以马刀、马枪的长度一般不如步兵武器,也不能配备巨型弓弩。骑兵也不如步兵一样可以随处寻找掩体。

(4)因为马匹是畜生,骑兵难以做出步兵一样复杂的动作和配合,如果马匹受惊则可能失控。

基于两个兵种之间的优劣,步兵扬长避短,便可以克制骑兵。例如:

(1)活用复杂地形(如丛林、沼泽地、山地)或人工建筑(如陷马坑、拒马、城墙、房屋),使得骑兵的机动性受到遏制,甚至陷入困窘。

(2)用压倒骑兵的强射击武器饱和射击,同时用掩体。

(3)用比骑兵武器更长更大的肉搏武器,配合步兵的阵法迎击骑兵。

(4)设法惊动马匹。

总之,步兵对骑兵,首先要稳定自己的阵脚,形成不会被骑兵轻易突破的阵势,然后依托这个阵势,抓住骑兵的弱点进行打击。当然,通常只要骑兵愿意摆脱战斗,是可以摆脱的。步兵不能贪图胜利而紧追,否则可能得不偿失。只有勾引骑兵来进攻自己,然后在防御中歼敌,才是步兵对骑兵的王道。

例如,西汉李陵带着五千步兵,被匈奴八万骑兵包围,李陵的战法就是用车辆围城圆阵,士兵在车阵中间射击,虽然最后寡不敌众全军覆没,但匈奴也损失了上万人马。

南北朝时候刘裕对抗北魏骑兵,在黄河边摆下“却月阵”,就是用战车形成防线,然后用打锤子敲击飞射长矛作为远程攻击,杀的北魏骑兵人仰马翻。

公元8世纪初,法兰克首领查理马特在西班牙迎战北犯的阿拉伯轻骑兵时,用下马的骑士守住第一线,用重型弓弩射击,击溃了阿拉伯骑兵。

而步兵破骑兵的经典之一,是英法白年战争时期的克雷西之战。此战英军万余人,主力是步兵,法军4万人,其中半数是骑兵,结果却是英军大获全胜。

英军胜利的秘诀就在于活用上述几条策略。首先利用森林、泥沼和陷马坑,使得法军骑兵的冲锋受阻;其次利用长矛手、重步兵和下马骑兵,排成一条坚固的防线,抵挡住法军的冲锋;最后,英格兰长弓手在阵后不断倾泻箭雨,杀伤冲上来的法军骑兵。

法军骑兵兵力虽多,但脚下被绊住,速度大打折扣;正面是坚不可摧的步兵军阵,头顶又是追魂夺命的超级乱箭,最终死伤无数,惨败而归。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。