为什么皖北告急,陈玉成却派陈得才西征?这一策略是否是错误的?

安庆失守后,陈玉成退守庐州。不久,又遭清军围困。在这种情况下,陈玉成却又派陈得才等以三万兵远征,这是何故呢?

让我们回到那个时刻,分析其中原因。

安庆失守后,南方已无援助安庆之战,太平军各部及南下捻军都损失惨重,“精锐尽丧”。不但安徽战场岌岌可危,淮南捻军的基地定远也难以坚持。

安庆之战,太平军“精锐尽失”,损失惨重。洪秀全勃然大怒,免去了洪仁轩的军师之职,自己亲自上来操作。

可是,洪秀全情急之下的一连串操作,使得陈玉成的形势进一步恶化了。

洪秀全为了方便招兵,滥封诸王,使得陈玉成部下很多人都封了王,陈玉成调度不灵。

安徽战场的太平军本就损失惨重,兵马无多,却又各自为战,指挥不灵。

北方造反形势良好,招兵条件优越与之相对应的是:此时北方的造反形势良好。淮北捻军军力很强,发展迅速;而河北、山东等地得造反此起彼伏。

北方捻军等起义部队此时发展迅猛。而且,这些造反部队都摇尊太平天国。尤其是捻军,与太平军长期联合作战,已经在名义上加入了太平军。

陈玉成退守庐州,本就是为了“广招兵马,早复皖城”,自然需要充分利用这样的有利形势。

因此,陈玉成先派马融和、捻军张乐行部北渡淮河,召集淮北捻军。

随后,又派陈得才、赖文光等四王率部向西北发展,招募军马,再图回援。

尚有回旋余地事实上,此时的陈玉成虽然困守庐州,但尚有回旋余地,即使形势不利,也未必不能坚持。

尽管清军围困甚紧,但陈玉成仍有回旋空间。庐州往北,有马融和的太平军,再北,有捻军;往东,有巢湖吴如孝,再东,是李秀成。

因此,陈玉成的意图,是以庐州为点、皖北为面,长期坚持。有利,则图恢复安庆;不利,也可撤出庐州周旋。

陈玉成进退有据的想法为何最终失败呢?

人心涣散,军令不行,陈玉成败亡陈玉成的初步想法是尽可能坚守庐州。

庐州危急时,陈玉成于正月初五、正月十四、正月二十五,三次致书陈得才配合作战。

早在正月十四,陈得才就已经会和了河南捻军,实力得到增强,已经在攻南阳等地。如果见信配合,是有机会解救庐州的。

太平军内部彼此不配合,陈玉成被迫投苗沛霖。但陈得才一路远征,并未回援(有说法是陈得才未收到信件)。

见庐州难以坚持,陈玉成执行B计划,决计东行巢湖,会和吴如孝。

陈玉成知道,“合肥已失,巢湖必难坚持”。特意致书吴如孝,要求他坚守到陈玉成抵达。

但吴如孝在军力尚完好的情况下,先退出巢湖。陈玉成东退之路被断。

无奈之下,陈玉成只得往寿州投奔“反复无常”的苗沛霖。最终遭到出卖,被俘就义。

可见,如果在太平军军令严整的情况下,以陈玉成的部署,即使不能守住庐州,但全军覆没、兵败身死的悲剧是可以避免的。

可是,太平军早已不是杨秀清时期军令严整、令出必行;也已不复三河镇之战前后,团结一致、协同默契了。

太平军的西北情节建立陕西根据地的想法,太平军由来已久。

早在广西时期,洪秀全的谋士胡孝先就曾提出,入关中,据咸阳以制天下。

在长沙撤围时,太平军也拿出了两套方案:如在益阳、岳阳能招募水师,则取金陵为业;如募不齐水师,则出河南、入关中。

即使到了天京失陷的绝境,洪仁玕、李世贤等人依然想会和江南各军及捻军,取关中为业。

可是,人心涣散至此,取哪里为业又有什么紧要的呢?

同样,陈玉成以陈得才部远征的想法,如果在人心团结的情况下,不失妙招。但在人心涣散的环境下,任何决策都已经挽回不了局势了。

为什么皖北告急,陈玉成却派陈得才西征?这一策略是否是错误的?

安庆失陷,陈玉成退守庐州,湘军尾追,陈玉成孤军困守,又遭革爵,为发展力量,他派陈得才,赖文光远征西北,逐渐扩大队伍,发展到数十万人,此时陈玉成放弃庐州前往寿州,被团练苗沛霖诱执,陈得才,赖文光企图解救未成。英王殉难。1864年春,陈得才,赖文光正在西北大战,天京告急,他们急救天京日夜兼程,回师东进,但在湖北遭清军堵截,无法突破防线,此时天京陷落,人心离散,这支远征军没有起到援救作用,陈得才愤而自杀,赖文光收集残部,联合捻军,在北方继续坚持长期的斗争。

为什么皖北告急,陈玉成却派陈得才西征?这一策略是否是错误的?

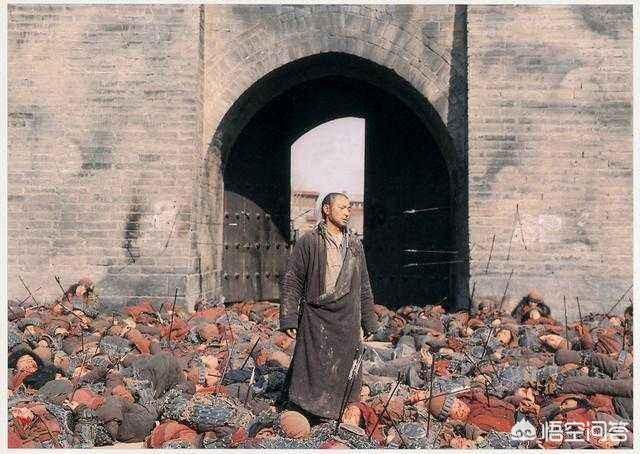

众所周知,陈玉成和李秀成是太平天国后期的双子星,正是有了他们俩人的存在,才让太平天国在“天京事变”和石达开出走——元气大伤之后出现了短暂的中兴局面。两人合作的巅峰之作是“三河镇大捷”和二破江南、江北大营,一度打得曾国藩和清朝统治者怀疑人生。可惜此后,天京的门户——军事重镇安庆被湘军围困,陈玉成多次苦战救援失利后,安庆最终还是失陷了。不久,陈玉成困守庐州(今合肥)时,又被叛徒苗沛霖诱骗至寿州(没想到苗已经暗中投降清廷),后被移送清廷处死。陈玉成去世后,一枝独秀的李秀成终究再无力挽救太平天国这艘正在一步步走向灭亡的大船。

很多人将安庆失陷和陈玉成之死归咎于李秀成的见死不救,认为安庆被围时,陈玉成和李秀成曾受命西征武汉,目的就是“围魏救赵”——迫使湘军回救武汉而解安庆之围,可惜当陈玉成部即将接近武汉时(在黄州听信了英国人巴夏礼的游说,主动放弃进攻武汉),李秀成也因为消极西征(据说是在洪秀全严诏督责下才发兵武汉)而迟到了三个月之久,最终导致两人“会攻武汉,援救安庆”计划的失败。另外,李秀成从武汉撤兵时,本来也可以直接救援安庆,但是他并没有这么做,而是直接将大部队撤回苏浙地区。后来,当陈玉成被困庐州时,李秀成又因为正在上海和清军及外国列强组成的“常胜军”苦战而无暇西顾,从而导致陈玉成不得不铤而走险——率部突围至苗沛霖的寿州,最终被出卖致死。

矛头指向李秀成的原因,无非是说他缺乏大局意识,只顾忙着经营自己的苏浙地盘,两次都没有及时救援陈玉成,最终才导致太平天国的整体局势无法挽回。那么问题来了,历史上真实的情况果真如上面所说的那样吗?

总体来说,要将陈玉成的败亡归咎于李秀成的见死不救,那显然是非常不公平的。理由至少有以下几点:

一、洪秀全自从经历了“天京事变”后,始终对兵权在握的异姓王爷不太放心,这也是石达开出走的主要原因。陈玉成和李秀成崛起以后,他又为了制衡两人的兵权,大肆分封王爵,导致天平天国后期很多王爷不能被有效管理,号令无法统一,很多人都在各自地盘上打着自己的小算盘,俨然一些大小军阀。

二、陈玉成封王时年仅23岁,比李秀成成名要早,这一点我们可以从后来的《李秀成自述》中看出来:“那时英王名显,我名未成”。另外,陈玉成还要比李秀成年轻15岁,如此英雄少年,再加上洪秀全曾说过“京内不决之事问于干王(洪仁),京外之事不决问于英王”,天王如此看重陈玉成,很容易就会遭到别人的羡慕嫉妒恨。陈玉成有难时,除了李秀成没有及时去救援之外,其他还有很多人也选择了袖手旁观,有的即便是去了,也是“故意”救援不力,这和陈玉成少年便得志,容易遭人嫉恨不无关系。

三、“安庆之战”是曾国藩极为重视的一场战略大决战,其胜负关系到全局形势,胜则湘军可以转守为攻,败则湘军要继续被动挨打。曾国藩为此也不惜下上血本——拼上了所有湘军精锐,水陆并进,将安庆围了个水泄不通。洪仁、林绍璋、杨辅清、黄文金等人也曾尝试救援安庆,但均被湘军所击败。所以说,即便李秀成选择了救援安庆,也不一定能救得成,毕竟在三年后“天京保卫战”中,李秀成也曾率领13个王爷,总计约30万大军救援天京,结果和曾国荃的3万湘军在雨花台血战了44天,但最终还是救援失败。

四、陈玉成被困庐州时,还远没有达到山穷水尽的地步,他一方面派陈德才、赖文光等人远征西北“广招兵马,早复皖省”,另一方面,自己则带着精锐部队从容突围至寿州,只不过最终他上了叛徒苗沛霖的当而被清廷俘杀,死时年仅26岁。

所以说,对于陈玉成的败亡,其中一半是因为战略原因——会攻武汉失败又导致回救安庆失败,另一半则是因为被叛徒出卖——苗沛霖将其诱捕并移送清廷。如果说前者李秀成有一定责任的话,那么后者真的就和他没有任何关系了。如果非要说谁的责任最大的话,我认为那必定是洪秀全,正是因为他一手导演了“天京事变”和石达开的出走,导致太平天国后期彻底失去了军事方面的主心骨,再没有人能像杨秀清和石达开那样能够控制全局了。

为什么皖北告急,陈玉成却派陈得才西征?这一策略是否是错误的?

西征陕西 迫使清军西进,结尾天京压力

为什么皖北告急,陈玉成却派陈得才西征?这一策略是否是错误的?

安庆失守后,南方已无援助

安庆之战,太平军各部及南下捻军都损失惨重,“精锐尽丧”。不但安徽战场岌岌可危,淮南捻军的基地定远也难以坚持。

安庆之战,太平军“精锐尽失”,损失惨重。洪秀全勃然大怒,免去了洪仁轩的军师之职,自己亲自上来操作。

可是,洪秀全情急之下的一连串操作,使得陈玉成的形势进一步恶化了。

洪秀全为了方便招兵,滥封诸王,使得陈玉成部下很多人都封了王,陈玉成调度不灵。

安徽战场的太平军本就损失惨重,兵马无多,却又各自为战,指挥不灵。

北方造反形势良好,招兵条件优越

与之相对应的是:此时北方的造反形势良好。淮北捻军军力很强,发展迅速;而河北、山东等地得造反此起彼伏。

北方捻军等起义部队此时发展迅猛。而且,这些造反部队都摇尊太平天国。尤其是捻军,与太平军长期联合作战,已经在名义上加入了太平军。

陈玉成退守庐州,本就是为了“广招兵马,早复皖城”,自然需要充分利用这样的有利形势。

因此,陈玉成先派马融和、捻军张乐行部北渡淮河,召集淮北捻军。

随后,又派陈得才、赖文光等四王率部向西北发展,招募军马,再图回援。

尚有回旋余地

事实上,此时的陈玉成虽然困守庐州,但尚有回旋余地,即使形势不利,也未必不能坚持。

尽管清军围困甚紧,但陈玉成仍有回旋空间。庐州往北,有马融和的太平军,再北,有捻军;往东,有巢湖吴如孝,再东,是李秀成。

因此,陈玉成的意图,是以庐州为点、皖北为面,长期坚持。有利,则图恢复安庆;不利,也可撤出庐州周旋。

陈玉成进退有据的想法为何最终失败呢?

人心涣散,军令不行,陈玉成败亡

陈玉成的初步想法是尽可能坚守庐州。

庐州危急时,陈玉成于正月初五、正月十四、正月二十五,三次致书陈得才配合作战。

早在正月十四,陈得才就已经会和了河南捻军,实力得到增强,已经在攻南阳等地。如果见信配合,是有机会解救庐州的。

太平军内部彼此不配合,陈玉成被迫投苗沛霖。但陈得才一路远征,并未回援(有说法是陈得才未收到信件)。

见庐州难以坚持,陈玉成执行B计划,决计东行巢湖,会和吴如孝。

陈玉成知道,“合肥已失,巢湖必难坚持”。特意致书吴如孝,要求他坚守到陈玉成抵达。

但吴如孝在军力尚完好的情况下,先退出巢湖。陈玉成东退之路被断。

无奈之下,陈玉成只得往寿州投奔“反复无常”的苗沛霖。最终遭到出卖,被俘就义。

可见,如果在太平军军令严整的情况下,以陈玉成的部署,即使不能守住庐州,但全军覆没、兵败身死的悲剧是可以避免的。

可是,太平军早已不是杨秀清时期军令严整、令出必行;也已不复三河镇之战前后,团结一致、协同默契了。

太平军的西北情节

建立陕西根据地的想法,太平军由来已久。

早在广西时期,洪秀全的谋士胡孝先就曾提出,入关中,据咸阳以制天下。

在长沙撤围时,太平军也拿出了两套方案:如在益阳、岳阳能招募水师,则取金陵为业;如募不齐水师,则出河南、入关中。

即使到了天京失陷的绝境,洪仁玕、李世贤等人依然想会和江南各军及捻军,取关中为业。

可是,人心涣散至此,取哪里为业又有什么紧要的呢?

同样,陈玉成以陈得才部远征的想法,如果在人心团结的情况下,不失妙招。但在人心涣散的环境下,任何决策都已经挽回不了局势了。

为什么皖北告急,陈玉成却派陈得才西征?这一策略是否是错误的?

可能是想围魏救赵吧

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。