《水浒传》中,谁最担得起“侠”的称呼?

《水浒传》中有108个“好汉”,虽然他们号称梁山“聚义”,但是绝大多数人却没有侠者的胸襟。细数水浒“好汉”,真正能担得起“侠义”二字的,唯有鲁智深一人。

为啥达文会这样说?首先,你得弄清楚一个问题,何谓侠者?

何谓侠者?在中国的文化语境之中,“侠”,恐怕是一个最难被定义的概念。

在不同人的心中,侠的面貌各不相同。侠可以是“行侠仗义,个性不羁”的令狐冲;可以是为报太子丹知遇之恩,毅然孤身刺秦的荆轲;以是孤悬高傲,对抗尘世之庸俗的无花;可以是”侠之大者,为国为民“的郭靖;也可是“爱恨分明、真性情,对抗命运”的萧峰;还可以是“默默无闻,无为求道”的少林扫地僧;

“侠”的身份与形象非常的多变,所以,我们只能根据其精神属性作判断:即一个人的行为动机,是否出于侠义精神。符合这个条件,他就是侠者。

那么,什么是侠义精神呢?这就要从侠的历史源头说起了。

春秋时期,中国社会尚处于周朝分封制体系,是一个家国同构的宗法社会。在宗法社会中,社会秩序被搞世袭制的贵族所主导。政治制度上,是以血缘为基础的世卿世禄制,经济制度是氏族共同的井田制度。

就这样,无论是政治、经济、社会组织,都是以宗族的血缘关系为纽带。在这样的社会中,只重视宗族的集体利益,丝毫没有独立的个人的空间。

那时候,虽然各国都有“法”,政府的”法治“可不能与我们现代社会相比,政府管得再多,也总是有力不可及的地方,这就出现了法治的真空。一旦社会中出现了法治的真空,就一定会有隐形的力量迅速填补进来。

于是,在政府的法制之外,民间社会也出现了一种并行的政治体系,这就是填补法治真空的隐形力量。这就是所谓的“庙堂”与“江湖”之说:政府机构的政治是高悬的庙堂,那民间的政治就是偏远的江湖。

江湖中,民间政治的主导者是谁?还是贵族子弟。

战国时期,各国的人口也越来越多,社会规模越来越大,中国社会发生了剧烈的变化。以秦国为代表的各路诸侯为了富国强兵,纷纷开始变法,废除了世卿世禄,建立官僚政治。

就这样,旧有的贵族政治瓦解,很多贵族子弟就失去了原本的社会地位,甚至失去了土地,还有一部分原本栖身于大贵族关系网络中的武士(门客,即失势的贵族),由于没有被吸收进新的制度,又不愿意沦落成为种地的农民。

因此,这些流落到民间的贵族,成为了历史上第一代脱离社会主流之外的游民。这些游民,便是那时候民间政治的主导者。

游民在社会新旧交替的真空中游离,去寻找新的个体间的联系方式,在民间社会中构建了一套新的人际关系规则,这就是所谓的任侠风气。所谓的任侠,就是所谓的任气节、行侠仗义。

任侠们讲究行武用剑,他们重承诺,轻生死,所谓的“你敬我一尺,我报你一丈”,以“滴水之恩,涌泉相报”的原则相互往来。用今天的话来说就是,重哥们儿义气。

图 |任侠文化,已经在中国社会根深蒂固

游侠中最杰出的代表,就是《史记》中《游侠列传》和《刺客列传》中的那些人物了。“三家分晋”后,刺客豫让,为了报答智瑶的知遇之恩,甚至不惜自残毁容毁声,但是,他几次行刺赵襄子都没成功,最后,只得恳请赵襄子脱下外衣,让自己砍两下,作为报仇的象征。而后,豫让伏地自杀,用生命和行动诠释了他“士为知己者死”的人生观。从战国时的候赢、荆轲、聂政等人,到汉代的朱家、剧孟和郭解,充分地诠释了什么是“布衣之侠”、“乡曲之侠”、“闾巷之侠”。他们“其言必信,其行必果,已诺必诚,不爱其躯,赴士之厄困,不矜其能,不伐其德”的高贵品德,正是侠义精神的体现。

说道这里,我们再看何谓侠者?什么是侠义精神?

真正的侠,都有一个共同的特点:就是自己与自己签订了道德契约。也就是,忠于自己内心的“道”。

侠者,可能与权威有所瓜葛,但在精神上却不从属于任何权威。他们只是一些意志坚强、恪守信义、愿为自己心中的信念而出生入死的人。他们的行为所秉承的规范,并不是权威所划定好的准则,而是一种“无形之有”,是来自于他们每个人的“道心自觉”。这就是我们所说的“侠义精神”。

所谓侠者,就是人在江湖,道在心中,仁者无敌。

好,知道了何谓侠者,何谓侠义精神,我们再来看《水浒》中所谓的“好汉”。

《水浒》中的“好汉”,真的是好汉吗?他们谁能担得起“侠义”二字?梁山上的标志性建筑,也就是“好汉”们商议军情、调兵遣将、排定座次的地方,最开始叫“聚义厅”,后来宋江将其改成了“忠义堂”。

“聚义厅”,表明“好汉们”因“义”而聚在梁山。在中国文化语境中,“义”也是分大小的。所谓的“大义”是正天地之气,弘人间大道;而“小义”则是与“大义”比较而来的。“小义”为了维护亲朋,不惜破坏道义。

你可曾想过,梁山强调的这个“义”,是什么“义”?是对谁的“义”?

没错,梁山的好汉们,虽然将“义”挂在嘴边,但是,他们的“义”却只针对自己的兄弟。

首先,我们来聊聊宋江。宋公明,号称呼保义,朋友有难他必定及时帮忙,所以,人送绰号“及时雨”。但是,宋江的“义”也仅仅是体现在对朋友,对兄弟。

当初,宋江在清风寨为了拉秦明入伙,不惜假冒秦明杀死城外整个庄子的百姓,秦明的妻子因此被知府砍头。呼保义宋江,你的“义”在哪里?

三打祝家庄,名为搭救石秀、杨雄等人,是出于义气。实则是想侵吞祝家庄、扈家庄、李家庄三个富裕庄子的钱粮,壮大粮食的势力。可怜三个庄子的百姓,为了不被土匪强盗侵扰,组织武装自保,联合起来反抗梁山的入侵,最终被屠杀殆尽。

更惨的是扈三娘,十几岁的花季少女,刚刚被梁山“好汉”杀了全家,却被厚颜无耻的宋江收为义妹,许配给人渣矮脚虎王英。宋江这是为了显示自己的“义”,强迫一个女孩与仇人结为兄妹,还嫁给仇人。这就是宋江的“义”。

宋江最令人愤怒的恶行,是为了让美髯公朱仝上山所做出来的事。朱仝可谓是梁山的恩人,他不仅在晁盖等人劫生辰纲时放了他们,也曾经在宋江犯了事儿后帮助过宋江,后来雷横打死白秀英后,朱仝可怜雷横的老母,又私放雷横,相当于舍身救了他。

后来朱仝被打了二十脊杖,发配到沧州。幸好沧州知府是个好人,敬重朱仝的作为,将其留在自己的府上照料自己的四岁儿子小衙内。

然而,宋江和吴用,为了朱仝上山,竟然想出了杀死小衙内,来断朱仝后路的主意。就这样,一个四岁的儿童,惨死在了李逵的斧下。为了自己所谓的“义”,陷恩人朱仝于“不义”,这就是宋江。

再说说,其他的梁山“好汉”。

武松,虽然有着凌霜傲骨,但是也难当“侠义”二字,他能除暴(杀潘金莲、西门庆,拳打蒋门神),但也只是为自己出手,并没有安良(金眼彪施恩,本质上也是个靠孟州牢房管营的老爹,欺行霸市的黑社会,只是遇到了比他势力更大,武力更强的蒋门神)。

武松能这么洒脱,只是他的拳头硬。张清和孙二娘什么人?他们开黑店,坑害过路人时可不问,也分辨不出人的好坏。武松却能与他们一见如故。

石秀,路见杨雄遇到不平,可以出手相助,算得上义举。但是,他逼着杨雄杀潘巧云和迎儿,还取下迎儿的首饰作盘缠,却非“义”举动(石秀的具体分析,参见:https://www.wukong.com/question/6657484190080041219/?origin_source=user_profile_answer_tab)。后来,石秀与杨雄、时迁投奔梁山的路上,纵容时迁偷鸡,最后还打砸了店家,被祝家庄活捉,导致三庄被屠杀。拼命三郎石秀是个“侠义”之人吗?

其他的水浒“好汉”,或是打家劫舍的强盗,或是在大宋的政治体系中走投无路的人。他们或是无法无天,或者是还想重新依附于朝廷的权力体系。总之,或是不设道德的底线,或是丢失自由的人格,都不具备“侠者”的道心自觉。

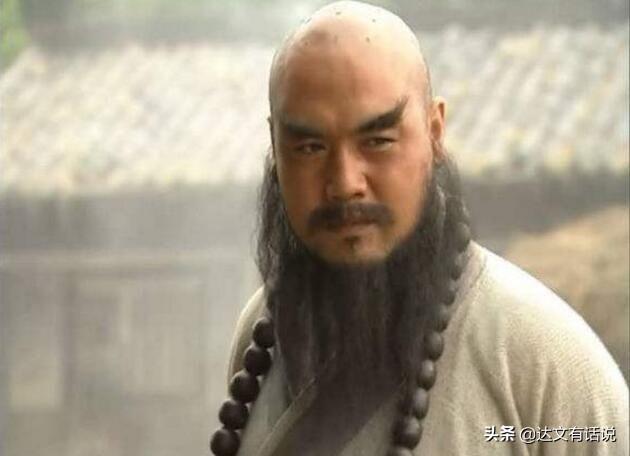

纵观水浒“好汉”,能担当起“侠义”二字的唯有鲁智深墨子,常被认为是侠之大成者,他曾经解释过什么叫做侠义的行为。

墨子说,侠义的行为往往是“士损己而益所为”。这句话的意思是什么呢?就是一个真正的侠义之士,往往做损害自己的事,来成全他所要做的正义之事。

墨子还说了一句话,叫“为身之所恶,以成人之所急”,这个意思是,做对自己有伤害的事情来救济他人的急难。

我觉得墨子这两句话,可以说是对侠义行为的最好的一个解释,而在《水浒》中,鲁达就是这样的一个侠义之士。

鲁达在与史进、李忠吃酒时,听了素不相识的金翠莲父女的遭遇,义愤填膺地酒也吃不下了,就要去打镇关西。他绝不计算的得失(林冲遇到高衙内调戏妇女,就是计算了这一拳的得失,才不敢下拳,甚至被调戏的是自己的妻子),他不去考虑自己行侠仗义的成本。

直到镇关西被他三拳打死,鲁达才意识到,他不但救了两个人,金翠莲父女,还因为杀了人,砸了自己的饭碗。

小说下面有这样的一句话:

鲁达寻思道:“俺只指望痛打这厮一顿,不想三拳真个打死了他。洒家须吃官司,又没人送饭,不如及早撒开。”

这个时候,鲁达才突然想到吃饭问题,那时候,没饭吃确实是个大问题。但是,他在救人的时候,根本就没考虑自己吃饭的问题,在打镇关西的时候,也想自己的吃饭问题。

或许,你会说,鲁达哪里是一个能够周密地考虑一件事情方方面面的人呢?他只是率性而动。说白了,他也就是一个莽撞人。

但是,如果我们的这个世界里,都是精于算计利益得失的精细人、聪明人,这世界上好多事情就没人做了。

这个世界,真的不能缺少莽撞人,因为正是所谓的莽撞人,做了很多人想做又都不敢做,或者不愿意做的事。不莽者无力,不撞者无为,不莽撞者不能够冲决这世道的阻碍,不能撞破这世道黑暗的闸门。

在我们看来,鲁智深的表现是幼稚,是不成熟,他做事之前,是不动脑子。但是,这个世界上很多成熟的人、动脑子的人,却往往是不做事的。而他们之所以不做事,就是因为他动了脑子、做了利害的判断之后不敢做、不愿做了。

后来,当鲁智深得知自己的小兄弟史进为了救玉娇枝(王义的女儿,被华州太守霸占)被抓,鲁智深的第一反应就是去救人。

作为精细人,武松怎么说?他知道以二龙山这些人救不了史进,说要派人去梁山通知宋江,等救兵来了一起去救史进。

鲁智深知道史进随时有生命危险,时间紧迫,等不得梁山人马。于是,他选择独身一人去搭救史进。他难道不知道自己一个人很难救下史进吗?他肯定知道。但是,他在知道后果的情况下,还是为了搭救兄弟选择只身入虎穴,而后,被贺太守抓了。

大道之人并不三思而行,大德之人也并不算计利害。鲁智深就是这样一个行大道,有大德的侠者。在五台山上,智真长老识得了鲁智深的这种品质,所以,才打破师徒的辈分,给他取了智深的法号。

智真长老知道,鲁智深这样的人,只服从自己内心的良知、服从天道。做事之前不去考虑任何东西,只听从自己内心的召唤。人世间的条条框框,根本约束不了鲁智深,他也从不去计较现实的利害得失,所以他也不怕受惩罚。对于人间的清规戒律、规矩条例,他完全视若无物,所以,鲁智不但有“侠义”的精神,还有佛陀的慈悲之心。

结语在中国的文化语境里,“侠”是一个在民间具有非常特殊的意义的文化符号。“侠”的名号并不是自己封的,也不是什么权威能够赐予的。唯一能够衡量一个人够不够“侠”的标准,就是看他的所作所为,是否体现了“侠义精神”。

“侠义精神”所代表的不仅是一个人修养与境界的象征,更是中国传统民间文化对“侠者”独立人格的认同。

在我们的传统文化中,“侠者”也未必是尚武之人,任何能够行侠仗义的志士仁人,都可以弘扬“侠义精神”,被称为侠。因此,侠可以是“我自横刀向天笑,去留肝胆两昆仑”的文弱书生,也可以是为了天下大义,甘愿冒着生命危险将送蔡锷出京城的青楼女子。

“侠者”所弘扬的“侠义”之道,并不是出自某个权威,而是像《水浒》中的鲁智深那样,出于个人对道的感悟和自觉。“天道远,人道迩”,“是人能弘道,而非道弘人”,这才是中国文化中“侠者”的真正境界。

END

本文为“达文有话说”原创作品,未经授权禁止转载!

本文所用图片,除特别说明外均来自互联网,如有侵权烦请联系作者删除,谢谢!

《水浒传》中,谁最担得起“侠”的称呼?

唯有花和尚也!他无家室,所谓家国情怀,爱恨情仇,不占边儿。拳打镇关西,打抱不平,一个字"侠"。此后,也没有乱杀无辜。全《水浒》只有花和尚!呵呵,个人观点。

《水浒传》中,谁最担得起“侠”的称呼?

在《水浒》中,真正能担得起侠客的,恐怕也只有花和尚鲁智深了。鲁智深在未出家前,为了素不相识的金翠莲,行侠仗义,三拳打死了郑屠,出家后,为了保护好友林冲,不惜暗中保护千百里,瓦罐

《水浒传》中,谁最担得起“侠”的称呼?

我们先来了解一下“侠”的含义。

侠,由“人”、“夹”组成。

夹,本来写作夾,二人辅助中间一人。本意是左右相扶持。

侠,扶持的人。本意是指武艺高强,见义勇为,锄强扶弱,舍己助人的品行。后引申为凭借武艺肯舍己助人的人。

《水浒传》里面,梁山好汉虽然大多都武艺高强,而很多人都是凭借武力赚取一己之私,肯舍己助人的并不多。

出身草根江湖的,最具代表性的是武松。武松的形象虽然很丰满,但是严格来说,他锄强扶弱舍己助人的时候并不多,仅仅表现在杀飞天蜈蚣这一次。而更多时候,他的行为只是恃强斗狠而已,其性格并不可爱,也不算高尚。

在柴进庄上,因为爱喝酒闹事打人,武松很受抵触。当时还是宋江独具慧眼,愿意跟他结交,并且开导了他,又在他最艰难的时候送他二十两银子。后来武松杀嫂斗杀西门庆,是为了报私仇;打蒋门神血溅鸳鸯楼,是受人好处被人利用。各种行为都并不符合侠义精神。

也许是施耐庵对武松过于偏爱,于是特意给他加了一段戏,杀飞天蜈蚣,补充一下他的侠义事迹。

《水浒传》里面,担当得起侠义精神的,只有鲁智深。他出手,大都是仗义疏财,除强济困。救金翠莲,打镇关西,瓦罐寺除恶,救林冲,每一次都是不畏凶险救人于水火之中。其品行,成圣,成佛,成神,当之无愧!

感谢您的关注!

《水浒传》中,谁最担得起“侠”的称呼?

《水浒传》再早叫《荡寇志》,所作所为真称不上好汉,多是失意人落草、洗白。鲁智深扶弱抑强是好汉,其余没有。

梁山更多的是算计和阴谋,打劫与快意恩仇,平民百姓是他们鱼肉的对像,不然,怎么能大口吃肉大碗喝酒,梁山做的是无本买卖。

梁山上反体制,下压百姓,覆灭的命运是注定的。施耐庵将他们的本领夸大,将他们的理想拔高,写成了悲剧。

《水浒传》中,谁最担得起“侠”的称呼?

小时候看《水浒传》,确实是把它当成了侠义小说来看的。觉得大碗喝酒、大块吃肉、随心所欲、洒脱自在就是侠,梁山好汉们杀富济贫,义气相投,可以说是传统意义上的侠客。

只是后来再看金庸的《射雕英雄传》和《天龙八部》,才发现侠还有一个如此高大上的内涵,那就是“侠之大者,为国为民”,从这个意义上来说,《水浒传》中的梁山好汉能够称之为“侠”的并不多。只是大侠没有,从传统的武侠小说范畴上来说,小侠还是有几位好汉勉强可以担当的。

鲁智深:略有瑕疵的侠客禅杖打开危险路,戒刀杀尽不平人,鲁智深可以说是梁山好汉中与侠之一字挨得最近的好汉,没有之一。

鲁智深是梁山好汉中最富有正义感,也是最讲义气的好汉。他性格虽然也有粗鲁莽撞、勇猛急躁的一面,但最起码绝大部分时候,他做事的初衷确实是好的。

在“三打镇关西”时,听了金翠莲哭诉郑屠及他的娘子欺压于她,史进、李忠和鲁智深三人中,鲁智深情绪最为激动,也第一个决定出手相助金翠莲父女。虽然鲁莽,但鲁智深也有精细的一面。找到郑屠后,鲁智深故意激怒郑屠,寻找出手的理由。最初也只是借口郑屠一介屠户,也敢自称镇关西,只是想给郑屠一个教训,鲁智深没料到郑屠死鸭子嘴硬,激怒了他,又如此的不经打,三拳下去就一命呜呼,只得舍了金翠莲及才交的好友,选择远走避祸。

在火烧瓦罐寺时,鲁智深就因为自己的过分谨慎,考虑问题不够精细,害得瓦罐寺的几位老和尚自尽身亡。等鲁智深反应过来转了回来时,已经为时已晚,虽然击杀了几位图财害命的歹徒,却也为时已晚,只能一把火烧了瓦罐寺,将歹徒和被害的几位和尚一起埋葬了。

鲁智深性格中也有极讲义气的一面。在大相国寺,鲁智深倒拔垂杨柳,折服了一帮泼皮后,还尽心指点一帮泼皮武功。与林冲相识后,二人因为素有渊源,结为兄弟,面对高衙内的相欺,鲁智深第一时间想的就是帮兄弟出气,只是被林冲拦了下来。后来林冲被发配,鲁智深更是不远千里,一路护送,保得林冲一路平安。

鲁智深可以说是一个比较纯粹的真正好汉,一生行事极少为自己考虑,也是梁山好汉中正义感最强的一位。虽然杀伐之气过重,但也身具佛性。师父智真送他的偈语:“逢夏而擒,遇腊而执,听潮而圆,闻信而寂。”,在征讨完方腊之后,在杭州六合寺,鲁智深夜听潮声,留下了一首颂:“平生不修善果,只爱杀人放火。忽地顿开金绳,这里扯断玉锁。咦!钱塘江上潮信来,今日方知我是我”后含笑而逝,可以算是梁山好汉中难得有的好结局。

武松:真性情的纯江湖侠客武松可以说是一位纯正的绿林好汉,一个传统意义上的侠客。

武松从小和兄长武大郎相依为命,只是因为爱惹事,害得武大郎担惊受怕,经常替武松挨知县板子。武松天生就属于江湖,长大后就离开武大郎,行走江湖,拜会高人,磨炼武艺。他的武功也是属于纯正的江湖路数,简单、直接、有效,讲究的就是一击毙敌,最快的时间制服敌人。他正因为江湖味太浓,不属于战场,上了梁山之后才少有关于武松的战场斗将场面描写。

武松也曾为名利所累,在景阳冈打虎后,担当了都头之职。只是在自己哥哥武大郎被西门庆所害后,快意恩仇的武松选择了手刃仇人,最终被发配孟州。在孟州牢城营中,武松受施恩的恩惠,一向讲究有恩必报的武松明知施恩对自己有所求,还是选择了出手帮助施恩对付蒋门神,也因此得罪了张都监。

在大闹飞云浦后,在鸳鸯楼一战,武松终于彻底卸掉了身上的枷锁,彻底回归江湖。血溅鸳鸯楼也是武松唯一的一次大开杀戒,从此武松也被迫落草,上了二龙山,并最终投奔梁山。

可以说武松就是一位传统意义上的侠客,心中有一丝正义之念,但更多也只是执着于自己的念头,过自己想要的快意恩仇、洒脱不羁的生活。这种侠客心中少有家国之念,但也不会为非作歹,放纵自己,他们有自己的坚持,只想过自己想要的生活。

此外燕青也可以算是一位市井之侠,从小在市井之中混迹,有自己的坚持,聪明、伶俐,擅长结交各种各样的人物,志不在朝堂,只想过自己平淡的生活。如果不是卢俊义家仆的身份所限,燕青可能不会选择上梁山。最终在征讨完方腊后,燕青挑着一担金银,飘然远走,回归自己的生活。

至于梁山的其他好汉,再无几人可以称之为侠,甚至连传统意义的侠客都没有,只能说是绿林好汉,追名逐利之徒而已。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。