俗语“表亲三千里,堂亲五百年”是什么意思?

这句老话儿叫“一表三千里,一堂五百年”。它从客观实事反映了中国传统乡土社会中的亲属关系。

亲属关系是人通过婚姻和生育的实事所发生的社会关系,这里面就包括了表亲和堂亲。

“一表三千里,一堂五百年”,这句俗语啥意思?在解释一句俗语之前,我们先思考一个问题:下面同一个地区的两个家族,哪个家族实力更强?

A:当地乡绅家族,家中子弟大多能考中举人,但还没出过进士,都在当地发展。女丁也都嫁给了当地的乡绅。

B:当地的商贾家族,家中男子多经商,女子大都嫁给了官员,遍布五湖四海。

这个问题,明眼人一看,就会看出来,明显B家族更有实力。因为,A家族明显是“地头蛇”,这在当地有影响力。但B家族就不一样了,他们的关系网更广。

这就是“一表三千里”的作用,家族联姻,让关系的网络在空间上,具有无限的可能。

B家族赢在了空间上的广度,但是,这优势无法成为永恒。“三十年河东,三十年河西”,当我们将时间颗粒度调大,在几十、甚至几百年的尺度上再将A、B家族做比较,胜负很可能就会易主了。

是的,B家族的女子普遍嫁的好,但是,她们赋予B家族的关系网络,并不能随着时间的流转而延续到几代人后。

这时候,A家族的优势就显现出来了,他们家族男丁兴旺,在传统的乡土社会中,宗族关系的纽带是最牢不可破的。即使过了几代、甚至十几代人,族谱或者祖先祠堂,也会将他们的后代联系起来。这几代人,从举人突破到进士的几率还是很大的。

所以,三千里外的表亲再怎么亲,这种关系在时间上,也没有同宗同族的堂亲延续性强。这就是“一堂五百年”的含义。

“一表三千里,一堂五百年”,在当代还有意义吗?中国进入工业化社会以来,传统的乡土社会已经解体。

现在,无论是表亲或者堂亲,都有可能在千里之外,甚至是大洋彼岸。有些表亲、堂亲见面的频率按天算、按月算,但更多的情况是,按年算,更有甚者是一辈子见几面或者没见过面。

宗族、祠堂、族谱,这些概念正在从人们的观念中退却到历史书上。所以,堂亲再怎么亲,也亲不过三代人了。

“一表三千里,一堂五百年”这句俗语,已经失去了普遍的现实意义。

俗语“表亲三千里,堂亲五百年”是什么意思?

什么是“表亲”?什么是“堂亲”?可能对于现在城市里的孩子来说,这两个词的意思他们都不太明白。先来解释一下这两个词,我们知道,过去农村家庭人口多,兄弟姐妹一大帮。

这些孩子长大以后,又会有自己的孩子,开枝散叶,家族也就越来越庞大,亲戚关系也就由此而生。亲戚关系中又分为父系亲戚关系和母系亲戚关系,父亲那边的亲戚就叫堂亲,我们时常会听到别人说,这是我堂哥,指的就是父系亲戚中和自己同辈的人。

相对于父系亲戚,母亲那边的亲戚就叫表亲,表姐表妹表姨夫,叫起来亲热无比,说的就是母亲亲戚一辈中和自己有关系的人。正是基于农村亲戚关系而衍生出来的表亲堂亲关系,千百年来一直是中国人生活关系中重要的组成部分。

“表亲三千里,堂亲五百年”,说的其实都是一个意思,那就是亲戚关系牢不可破,哪怕是过了五百年,哪怕是出了三千里,都不会因为时间和空间的原因而变得淡漠起来。说到这里,我想起了小时候到农村家里过年的场景,那可真是有意思了。

走到父亲家里,个个都是堂哥堂姐,一大堆的亲戚,有些我连名字都不记得。走到母亲家里也一样,都是表亲,虽然有些人我叫不出名字来,但是天然的血缘关系却能够把我们联系在一起。

后来我离开了家乡来到城里做事,自己成了家,偶尔老家会有人来,我有时实在记不起他们叫什么,只知道他们是我的堂亲或者表亲。他们来到城里是来找我帮忙的,既然是亲戚,当然不能推辞,我会尽我所能去帮助他们,直到他们满意。当然有时候能力所限,也帮不到他们,他们也不会过于苛责。

这些表亲来的时候也不会空着手来,总是会带一些家乡的土特产,尽管这些东西在城里也能买得到,但总归是人家的一片心意,不能伤了人家的心。非常奇怪,我和这些亲戚有的长达十年未见,可是见面却是十分亲热。

同样我在单位的同事相处也是十年,可是一朝分开,却是形同陌路之人,见面也只是点头而已,话也懒得说。可能这就是所谓的血缘关系牢不可破吧,中国人之所以特别重视血缘关系,原因可能就在于此。不管你走到哪里,不管过了多少年,带有血缘关系的亲戚永远是最牢靠的。

只是可惜,随着城市里家庭人口的减少,一家三口的模式渐渐取代了大家庭,许多亲戚之间的称谓也慢慢消失了。上学的时候,女儿总是指着课本里的“舅舅”、“姨妈”、“表哥”,问我这是什么意思?我费尽了心思,也很难准确表达出来,只能是跟女儿模棱两可地说一说,也不知道她能不能明白。

其实明白不明白都已经不重要了,因为随着农村城市化进程的加快,这些亲戚关系早晚会慢慢消亡。但是我们要记住作为中国人,无论到什么时候,由血缘关系而衍生的亲戚关系永远是人一生当中最重要的社会关系。

俗语“表亲三千里,堂亲五百年”是什么意思?

表亲三千里,堂亲五百年。这是在说亲戚关系,内外不同,远近亲疏有别。

亲戚由父系与母系组成,男娶女嫁,男重女轻,男内女外,男亲女戚,男女父母,合为亲戚。表亲三千里,堂亲五百年,一是夸张空间广大广泛,一是夸张时间久远深长,借以表现表亲、堂亲之不同,有区别。表是外表,发散在外的意思,堂是内里,同宗同脉同族之意。表是姻亲,是外戚,堂是宗亲,是内亲。外戚广泛而远,随时间远去而疏离,内亲深长厚重,时间越长而越深。表亲是姓亲,堂亲是同姓同宗亲。父系兄弟叔伯侄类为堂亲,母系兄弟姐妹叔伯侄类为表亲。表亲主要有三种:姑表,即父亲的姐妹外嫁后所生的子女;舅表,即母亲的兄弟所生子女称之;姨表,即母亲的姐妹嫁后所生子女称之。这三种表亲都是姻亲在外而广泛的,所以用“三千里”远阔来夸张表达其外展漫延之广泛。堂亲是同源同宗的,用“五百年”时间久远深长来显示其内深长厚重。借此展现人际关系亲密与粘稠度。但不管是内里堂亲还是外戚表亲,人要互相走动往来才亲,亲而互不往来,不相互关心友爱帮助,还互相数说不是,甚至指责使坏,亲也不亲了。有的不是亲,却能相互往来,互有关心帮助扶持,那也是亲了。

俗语“表亲三千里,堂亲五百年”是什么意思?

俗语“表亲三千里,堂亲五百年”是啥意思?老祖宗的很有韵味?

谢谢邀请。同根同族,俗话是一个祖宗同姓的是“堂亲”。外族外姓的都是“表亲”。堂亲五百年,就是直系同姓(或同一个分支)的堂兄弟。表亲三千里,意思是很很杂到处都有“表亲”表亲指的是“父母两系中嫁出去的人”包括姑妈,姨妈的子女为表哥表姐,这些表字辈三代后就末血统关系了。哈哈微浅的认知。多看书后就可了解更多。血统关系不能乱,多少要学点,这是一门很深的家族知识。

俗语“表亲三千里,堂亲五百年”是什么意思?

表亲是本人和姑姑,姨姨家的兄弟姐妹以及后代之间的亲情,称为戚。堂亲是本人和叔叔,伯伯家的兄弟及其后代的亲情,称为亲。

过去,重男轻女,嫁出去的闺女,泼出去的水。姑姑,姨姨从嫁出去那天起,就成了别人家的人。姑姑姨姨在世尚能顾及亲情,互相走动。有的还十分亲近,如果姑姑姨姨去世,亲情就逐渐淡薄。及至隔辈,一般会更加疏远,乃至淡忘。这就是表亲三千里,疏远的意思。表亲的亲情都不会長远。

堂亲五百年,就不同了。见到同姓氏之人,往往会说五百年前是一家。有一种自然的亲近感,什么原因呢?

一:中国传统文化姓氏符号的存在。人的出生不由己,每个人从出生就冠上了父亲的姓氏。终其一生,无论上学,参军,工作,结婚,交友,日常生活都需要这个姓氏为伴。对这个姓氏圈子从记忆开始就有了归属感。对这个姓氏中的族人就有了更强的归属感,亲近感。

二:农村中的聚族而居,互相帮忙加深了同族的亲近感。农村是个人情社会,比如红白喜事随份子现在属于礼尚往来。最初这个礼尚往来,对于穷苦人而言可是雪中送炭。农村中红白喜事,修房盖屋等许许多多方面都离不了互相帮忙,离不了聚在一起的家族。几百年过去,仍然是亲亲热热的一族人。

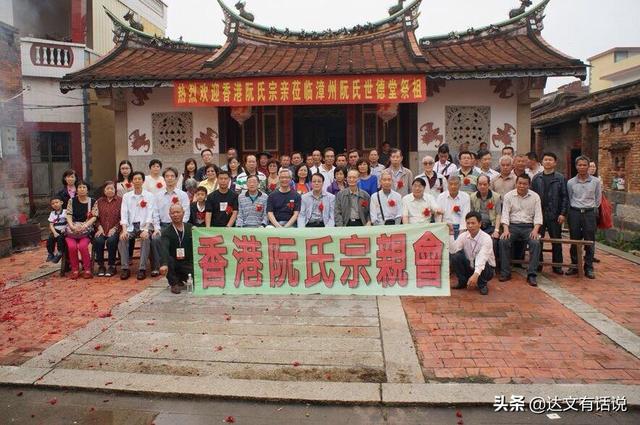

三:祠堂,族谱起着纽带的作用。很多地方有本族的祠堂。不少地方有本族的族谱。祠堂和族谱提醒本族儿女,不论你走到那里,年代多么久远,你都是族内一份子。这里是你的根,这里有你的兄弟亲情!

俗语“表亲三千里,堂亲五百年”是什么意思?

一辈亲,两辈淡,三辈四辈不管饭。

两姨亲不算亲,没了姨娘断了根;

姑舅亲才叫亲,打断骨头连着筋。

表亲三千里,堂亲五百年。

古人对于亲戚远近,有很多话糙理不糙的俗谚流传。

所谓“表亲三千里,堂亲五百年”,意思就是说表亲过了几代之后就会非常疏远,几乎形同陌路一般,而堂亲之间就算过了很多代,仍旧还是一家人。

表亲三千里所谓表亲,就是指自己与姑姑、姨母、舅舅这三者后代子嗣之间的关系,主要特征就是,彼此之间虽有血脉关系,但正常情况下并非同姓。

姨母与舅舅,是自己母亲的兄弟姐妹,他们虽然与自己的母亲同出一胎也是同姓,但他们的孩子却跟自己不一样。

通常将表亲归类为母系的亲戚,不过姑姑这支父系的亲戚也在其中,因为姑姑毕竟也是外嫁的女儿,她的子女也是异姓。

表亲的“表”,也有“外”的意思,所以古代表亲也被称作是“外戚”。

最典型的就是皇室之中,皇帝的姑姑家、舅舅家等那些亲戚,都算是外戚,是家族之外的亲戚组成,只有同为皇室中人的才算是宗亲。

姨母家的,与自己之间称作姨表亲,姑姑与舅舅家的,与自己之间称作姑表亲、舅表亲。

相对来说,姑表亲要比姨表亲更亲近些,而舅表亲是表亲中最亲近的,这也是老话为何都说舅舅疼外甥、姑姑疼侄子。

古代所谓“嫁出去的女儿泼出去的水”,女儿一旦出嫁,就成了外姓人,而且还要冠以夫家的姓氏,平时连自己的名字都忽略了,而是称作“某某氏”,即夫姓加本姓。

出嫁了以后,女子就不能再继续生活在娘家,古代的交通来往并没有如今这么方便,而且出嫁女也不能随便回娘家,这是非常不好的行为。

如此一来,时间久了之后,女子与自己的兄弟姐妹之间来往就会变少,下一代之间的感情自然是非常淡薄疏远的。

当然,这里有个前提条件,那就是亲戚之间甚少走动,自然感情疏远,如果表亲之间来往密切的话,那么自然还是感情深厚的,至少在初代的时候。

历来,舅舅、姑姑与姨母,对于外甥、子侄的疼爱也是很多的,甚至还有“天上雷公,地上舅公”之类的说法,但这些大多局限在自己这一辈。

等这些直系血缘的亲戚不在以后,再过一两代,由于异姓关系,依旧能够保持亲近关系的表亲其实是非常罕见的,表亲,的确有着很大的脆弱性。

堂亲五百年与主指母系亲戚的表亲相对,堂亲指的是自己与自己的叔伯家子女之间的亲戚关系,也就是自己父亲的兄弟家里,并不包括外嫁的姑姑。

与异姓的表亲不同,堂亲最典型的特征就是同姓。

古代以同姓为同宗,出自一个祖宗的同姓,在很多代之内,只要仍旧维持同姓,那么就仍然还是亲戚宗族,直到出五服为止。

所谓“堂”,原本的意思就是代指高达的房子,亲,指一个家族宗族的人。

堂亲,就是说父系兄弟、叔伯之间的同辈亲戚关系,几世同堂,一般说的就是同一个姓氏的亲族延续了几代,还共同存在世上。

在古代,堂亲表示的是正统嫡脉,说的是“亲戚”里的“亲”。

举个例子来说,古代表亲之间能够互相嫁娶,但是堂亲之间绝对不行,同姓同族之间不得通婚说的就是如此。

还有皇室皇位的传承、家族财产爵位的传承,都是在同姓同族之间,没听说过由表亲来继承传袭的。

古人非常讲究宗族关系,尤其是南方地区,只要长辈还在,分家的情况一般都不会发生。

一个大家族,几代人生活在一个屋檐下也是有的,大家在共同的祠堂进行祭祀,由同族的族长耆老进行约束管教。

为了进行同族之内的区分,一个大的家族,内部也会区分出不同的堂号,尽管后续的子孙后代分属各支,但大家仍旧同出一脉,有共同的祖宗,还算是一家人。

与女儿外嫁了,通常很难得能够与娘家人来往不同,堂亲说的是父系一脉的亲戚,他们成婚不需要离开本家,是迎娶外妇入门,因此还是生活在一起。

相较于表亲,堂亲之间抬头不见低头见,彼此之间往来频繁,关系当然要亲厚很多。

古人所重视的家族,就是指父系为纽带媒介的家族,一荣俱荣一损俱损,所以什么事情都是堂亲之间进行商量确定,要出了麻烦,都是同族株连。

堂亲五百年,就是说堂亲之间不管过了多久,仍旧还有极其密切的关系,这种关系也是时间都难以轻易撼动的。

自然,凡事也都有例外,亲戚之间到底亲不亲主要还是看走动来往,不能用表亲或者堂亲来全盘进行概括,这是不准确的。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。