如何评价《红与黑》这部小说?

《红与黑》中对人类复杂心理的挖掘和表现,代表了同时代作家的最高水平,开创了后世意识流小说,心理小说的先河。

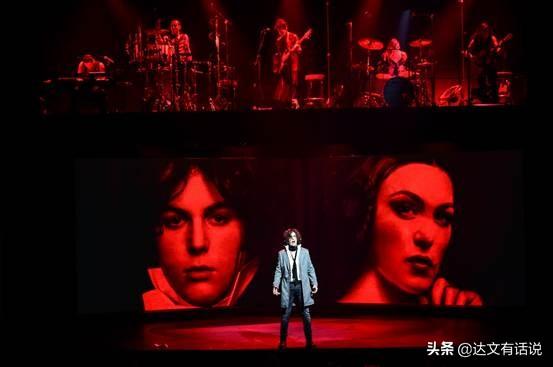

司汤达创造小说《红与黑》的初衷,是想通过文学人物个体的生活际遇来精准地记录当时法国社会的现状:代表封建、传统、保守的波旁王朝遭遇法国大革命后涌现出的新兴资产阶级的挑战,这样的社会矛盾激荡之下,最终法国在“7月革命”爆发后完成了历史的进步。(图 | 《摇滚红与黑》话剧照片)

小说中,以主人公于连为代表的小资产阶级知识分子在追求改变个人命运的过程中,终究无法和保守的法国社会抗衡,最终以悲剧收场。而《红与黑》的故事则凭借犀利的人物刻画,以及浪漫的英雄主义情怀,为后世的艺术家们带来了无数的灵感启发。

一部作品想要成为经典,它就必须在写作风格、小说主旨等方面就要经得起时间的考验,即使在很多年后也能给人历久弥新之感,《红与黑》就是这样的经典:

- 首先,小说揭示了一个时代中个人与社会之间的关系,直到今天,仍有值得我们深入思考的巨大空间;

- 其次,司汤达颠覆了欧洲中世纪文学中千篇一律的女性扁平化形象,赋予了文学中的女性以智慧和主观能动性;

- 最后,司汤达成功塑造出了主人公于连这样一个让人爱恨交织、亦正亦邪的人物,还原了人性的善变与复杂。

在18世纪末,法国农民与欧洲其他国家的农民相比就像生活在天堂。这是因为欧洲其他国家处于完全的封建权力覆盖之下的时候,法国人已经先行一步脱离了封建统治。

早在13世纪,法国的诺曼底就废除了农奴制。对土地的狂热点燃了农民对土地的投资热情,下层阶级只要一有点钱,第一件事情就是购买土地。直到大革命前,法国上下农奴制几乎已经绝迹,国家有一半的土地都已属于农民。法国农民不仅可以决定土地的各种使用方式,也能买卖作物、处置财产。

(图 | 米勒笔下的法国农民)

而这些事情在其他的欧洲国家,比如德国、英国都是难以想象的。直到18世纪末,德国几乎全境都还实行农奴制,农民的人身权、财产权、私生活方方面面都要受到领主的管制。也就是在德国和法国接壤的地区,才有少量的农民变地主的情况。

法国农民相对自由的同时,也代表着他们不再受到土地和领主的约束。大量的农民涌入城市当工人后,巴黎的人口开始高度聚集,城市人口结构剧变时,在资源分配上还保持在旧制度下低效的封建集权模式:农民、工人被沉重的赋税压得喘不过气,新资产阶级崛起后被统治者无情地剥削,没落的旧贵族没有生存空间。

终于,法国大革命的引信在法国常年积累的社会矛盾中被点燃。

(图 | 法国大革命最终沦为“乌合之众的狂欢”)

虽然法国大革命的火焰最终演变成“乌合之众”的狂欢,但是从更深远的角度来看,法国大革命还是为人们留下了十分可观的遗产:启蒙运动中思想家推崇理性原则、自由、平等思想被播撒了出去,过往的封建、贵族和宗教特权,在这场声势浩大的革命中不断受到自由主义政治组织及上街抗议的民众冲击,旧的观念逐渐被全新的天赋人权、三权分立等的民主思想所取代。

由于母亲早逝,司汤达在他信仰启蒙思想的外祖父的影响下,从小就培养了对启蒙思想的信仰,以及对文学的兴趣。司汤达在成年之后,系统的阅读了爱尔维修,孟德斯鸠,伏尔泰,卢梭等启蒙思想家的大量的着作,对启蒙运动的思想有着深刻的理解。

再有,司汤达的青少年时代是在法国大革命的高潮当中度过的。他自觉的接受了大革命思想的洗礼,热烈拥护并积极参与了家乡的革命行动。

《红与黑》中,主人公于连的平等的意识,自由的思想,反抗的精神,正是司汤达的启蒙思想在文学中的投射。

最后,《红与黑》是司汤达对他自身经历的投射拿破仑是公认的军事天才,司汤达对拿破仑极其崇拜。拿破仑指挥很少的法国军队,在欧洲沉重的打击了封建贵族势力。他大胆启用了很多有才华的人,并不看他们原先是什么地位和出身。这就使得许多出身寒微的年轻人获得了机会,可以凭借个人的才能展露头脚。因此,在拿破仑的军队中,二十几岁当上将军的大有人在,拿破仑深受广大青年的拥戴。

在司汤达的眼中,拿破仑还是法国大革命思想的继承者和践行者。1800年17岁的司汤达,在一个在拿破仑手下担任高官的亲戚皮埃尔的引荐之下,加入了远征意大利的预备军团。在跟随大军翻越了阿尔卑斯山,到达米兰之后,司汤达被认定为龙骑兵少尉,随后在拿破仑的总参谋部任副官一职。

1810年2月司汤达又升任了帝国的会计检察官,继而又担任了拿破仑在德国的皇家领地的总管,1812年司汤达随拿破仑大军远征俄罗斯,在经历了莫斯科大火和随后的溃败后,他在俄罗斯的冰天雪地当中跋涉了100多天才逃回巴黎。

在拿破仑倒台之后,司汤达在自传里这样写道,“1814年4月,我和拿破仑一起下台了。”

司汤达终身崇拜拿破仑,称他是继凯撒以后世界上最伟大的人物。司汤达一生的荣辱,也是和拿破仑的沉浮紧密联系在一起的,这一点也反映在《红与黑》的主人公于连的人生追求当中。

司汤达的家乡在法国东南部罗纳-阿尔卑斯大区的格勒诺布尔,这是座在1968年举办过冬奥会的城市,位于阿尔卑斯山区,临近瑞士和意大利。

司汤达的母亲祖籍是意大利,思想开明,性格活泼、热情,对桑拿影响很大。因此,司汤达具有典型的意大利人性格。

司汤达的一生有相当长的时间是在意大利度过的,他随拿破仑的军队到过意大利,拿破仑战败之后,他在意大利的米兰生活了整整7年时间。1830年7月革命之后,他又被法国政府任命为意大利一个滨海小城的理事,担任这个职务,直到1842年去世。

司汤达一生都热爱意大利,写了大量与意大利有关的小说论著,随笔,游记。例如《帕尔马修道院》,《意大利遗事》,《意大利绘画史》,《罗马、那不勒斯和佛罗伦萨》还有《罗马漫步》等作品。

司汤达在为自己题写的墓志铭上,甚至自称是米兰人。

司汤达在一生当中,经历过两次刻骨铭心的爱情,对象也都是意大利女性。

第一位叫安吉丽娜·皮塔格鲁,大家都称呼他吉娜。这是一位政府小职员的妻子,司汤达与他在1811年陷入热恋,吉娜的感情,像夏天的雷电和暴雨,狂暴又反复无常,给了司汤达强烈的刺激。

另一位女性叫玛蒂尔德·维斯孔蒂,他们相识于1818年。玛蒂尔德是一位伯爵夫人,离婚之后爱上了一个意大利爱国主义诗人,积极投身烧炭党人的解放意大利的秘密活动。玛蒂尔德有着惊人的美貌,高贵的气质和纯洁的心灵,让司汤达大为倾倒。但是玛蒂尔德只把司汤达当成是一个可以信赖的朋友,始终拒绝他的求爱。

这两位女性在司汤达心灵当中都留下了深刻的烙印,他们的性格气质也都折射在《帕尔马修道院》、《意大利遗事》、《红与黑》等作品当中,塑造的女性人物形象身上。意大利人那奔放、激情、追求感官享乐和现实幸福的民族性格,是司汤达所神往的。

《红与黑》虽然是以法国社会背景,但是玛蒂尔德火热的激情,于连容易冲动的性格,对个人幸福的执着追求,都反映了司汤达所推崇的意大利民族性格。

如何评价《红与黑》这部小说?

初读《红与黑》的时候,觉得书中的主人公于连像极了我们生活中随处可见的出身贫穷,然后凭借自身的努力一点一点往上爬的艰苦大众。我们同于连一样,有梦想,有知识,有能力让自己的未来变得更好,可是总是在不知不觉中丢失了以前的自己,变成了自己最讨厌的人。

《红与黑》是法国作家司汤达的著作,这部书也是法国现实主义文学的奠基之作。司汤达的作品素材灵感多来自与自己的生活,他父亲是律师,母亲在他不到八岁的时候去世,他喜欢自己信奉伏尔泰的外祖父,主张人权,而不是神权。所以,司汤达在《亨利·布吕拉的生平》中描绘自己的童年生活:"我最大的不幸是不能和别的孩子玩耍,我憎恨神父,我憎恨我的父亲,他是神父的权利的源泉,我更加憎恨宗教,他正是以宗教的名义对我实行专政。"这种态度,成就了司汤达一生的思想倾向。在《红与黑》中,对神权的蔑视也体现的淋漓尽致,也体现了书中人物对幸福的追逐。

而对于这部书的评价,从其当时传达的思想与现代思想的接轨点进行评价较为合适。

1、 批判封建爱情,勇敢追求属于自己的爱情《红与黑》从批判封建婚姻的角度去描写于连的两次爱情。德·雷纳尔夫人纯朴真诚不做作,她作为市长夫人,是贵族之间婚姻的附属品,在于连为自己的孩子做家教的一段时间里,夫人发现了于连身上独有的进取心和自尊心,于是原因与于连产生感情。而于连为了报复雷纳德的高傲和对平民的蔑视,于连选择与夫人有染,趁机报复市长。后来他与马蒂尔德平等相爱,但那时他的进取心发生了改变,开始寻求利用马蒂尔德往上爬,于连的爱情受政治的驱使,用自己的野心支配自己的行动。

像极了现在我们所见的政治婚姻,也像极了我们现在的"灰姑娘"嫁给"白马王子"的故事,明知是童话故事,却头破血流的卖命。

2、 批判当时的阶级不平等,倡导人权主义《红与黑》中的于连作为农民阶级出生的孩子,家里没什么背景,却可以凭借自己自愿学习却又十分厌恶的神学知识为自己找工作的资本,做家庭教师,做一些政治领袖,在现在很多人看来,是一次成功的逆袭。而作者司汤达却极力表达了一位通过自己努力爬上资产阶级后的崩溃和迷失,于连爬上资产阶级之后迷失了自己最初的梦想,反而开始贪恋手中的权利,厌恶当时的自己,崩溃之后的自己选择了死亡。于连的死亡,是资产阶级与平民阶级的对抗,是自己作为独立的个体在满足自己的欲望之后,选择的妥协与投降。

这也深刻的阐释了,只要阶级存在,就会有不平等,而阶级什么时候会消失,却是一个漫长而无从所知的过程。

3、 敢怒不敢言,呼吁人要勇敢表达自己《红与黑》这部小说开辟了小说的新写法——心理分析。这部书中,于连的心理分析可以说是心理独白,有时是于连连续的思考,有时是想象联翩,有时是心理的激动,作者都用科学冷漠的态度去分析人物的心灵,表现人物的内心斗争,却不敢让人物真正的说出口,因为一旦说出口,书中的人物就会受到伤害,这也凸显出作者对当时的政治环境敢怒不敢言的心情。

于连作为作为一个具有双重性格的人物,他的敢怒不敢言体现在他的人格特征中,他既有反抗精神,有很容易屈服;既憎恨贵族的卑劣,又享受贵族的权利;既看中别人的善良正直,又信奉虚伪的道德观;既热衷网上爬,又愤然选择了死亡。于连敢怒不敢言,所以做了很多违心的事情,屈服于现实,以死亡呼吁千万老苦的大众翻身农奴把歌唱!

《红与黑》是19世纪的现实主义小说,在21世纪仍有参考价值,参考我们每一个平民的人生,我们都有进取心,想获得金钱和尊重,却很容易在通往幸福的道路上迷失自己,这部小说也无时无刻不在提醒我们要守住自己内心的最后一道防线,知足常乐。

我们可能有改造世界的愿望,却没有无法改变世界的能力,不忘初心,砥砺前行。

愿你走出半生,归来仍是少年!

如何评价《红与黑》这部小说?

《红与黑》站在十八、十九世纪法国文学的十字路口。像大多数浪漫主义小说家一样,司汤达以个人主义、激情、追求幸福和阴谋为主题。但他也深受伏尔泰作品的影响,尤其是《老实人》。因此,他蔑视宗教的多愁善感,公开批评天主教会,嘲笑浮夸的散文。因此,朱利安·索雷尔既是一个浪漫的英雄,又是一个笨拙的傻瓜。虽然司汤达围绕朱利安的爱情故事展开叙事,但他却利用主人公的经历来讽刺复辟政府。在这样的背景下,Candide和Julien的旅行不仅暴露了他们的个性,也暴露了专制君主政体的缺陷。浪漫主义和政治讽刺的结合启发了下一代作家,包括古斯塔夫·福楼拜和埃米尔·左拉。

司汤达经常出现在红黑两界。他没有躲在人物背后,而是温和地或极度轻蔑地评判和嘲笑他们。例如,朱利安认为自己是勾引女人的高手,但实际上他并不知道自己在做什么。他只是在哭了一场之后才说服德·雷纳德夫人让他和她一起过夜。司汤达还取笑玛蒂尔德·德拉·莫尔,她是一个充满激情的浪漫主义者,但精神也不稳定。司汤达的主人公常常与他十分相似,朱利安·索雷尔也不例外。朱利安和司汤达一样崇拜拿破仑,也热爱军队。事实上,司汤达散文的抑扬顿挫与拿破仑法典如出一辙。

《红与黑》也是第一部强调心理观察的小说,尤其是关于爱情的。司汤达认为自己是一位爱的科学家,他把爱分为四种类型:激情,虚荣,身体和形式。与传统的浪漫主义英雄不同,朱利安并没有异想天开地爱上德·雷纳德夫人和玛蒂尔德,而是遵循了司汤达的一套公式。他没有盲目地去爱,而是虚情假意地去爱:德·赖纳夫人的高社会地位使他的自尊心得到了满足。作为回报,朱利安操纵玛蒂尔德爱上了他的各种心理游戏。司汤达对三角欲望的执着使用,或者说是通过中间角色的爱,也将嫉妒的基本步骤引入了每段关系中。这种对非理性情感客观表现的强调,标志着法国文学的一个转折点。

小说的另一个主要主题是历史的循环作用。司汤达坚信历史会重演:朱利安认为他是下一个拿破仑,而德拉莫尔侯爵则担心朱利安会成为新的恐怖主义的领袖。作者对历史的强调也批评了维新王朝试图让时间倒退到1789年法国大革命之前的做法。马蒂尔德和朱利安对巴黎社会的极度厌倦,以及“沉闷的19世纪”,是他们试图忽视大革命和拿破仑随后统治时期的军事和政治兴奋的症状。因此,他们对历史的逃避是对停滞不前的法国政治制度的拒绝。

司汤达有意识地以现在为背景写一部历史小说。副标题《1830年编年史》(a chronicle of 1830)不仅让他的当代读者了解了这部小说的历史背景,也让他们了解了自己的生活。朱利安在教会的黑色和军队的红色之间做出了选择,这是许多司汤达的读者不得不自己做出的决定。尽管司汤达没有直接提到1830年的革命,但他强调了政治上的紧张局势和最近达到沸点的腐败。但这种对历史的强调也给读者敲响了警钟:朱利安未能在法国社会取得成功,以及他被m瓦伦诺德(M. Valenod)背叛,都是对获胜的自由资产阶级的一种不祥的不信任。贵族的死亡是否标志着法国社会的灭亡?Stendhal将革命的赌博比作轮盘赌的红黑两色,让人痛苦地一瞥法国政治的动荡——这种景象至今仍令读者着迷。

如何评价《红与黑》这部小说?

一点都不好看!

第一、全书的内容似乎把整个社会都在偷情说得多么高尚似的。

到处都是偷情出轨,让我们这种东方的读者仿佛置身于未开化的蛮荒世界。

这样一个荒唐的世界却披了一层文明的外衣。偷情越厉害,越受人推崇,这个三观真是佩服的不行,其实是令人不齿!

第二、也没什么故事性,整天就是揣测幼稚的爱情,揣测情妇的心理,琢磨那几句幼稚的情话,所有的男人内心深处都暗藏着对老婆财富的贪婪和龃龉!

而每个男人又都对自己老婆的出轨故作不知,整日假惺惺地还和老婆的情人促膝谈心、相敬如宾。

第三、看似心机深重的计谋,其实很无聊,虚假的社交装的就和白屋顶上的黑乌鸦,长眼睛的都能看得见:婚姻的一切就是嫁妆和遗产。情节的精彩跟《红楼梦》自然没法比,差得十万八千里。

读者如果是搞欧洲历史文化研究的人,可以参考,看看那个时候的所谓上流社会的状态。

如果是为了长点文化知识,或者愉悦自己,或者陶冶情操,这本书可能会让人失望了。也许这就是欧洲人自己的名著,他们熟悉的历史,容易理解的场面,对我们而言,枯燥乏味!

即使退一万步讲,就冲着那醉生梦死的名场面描写,还不如看《金瓶梅》,比起金瓶梅的描写,《红与黑》弱爆了,而且还跟翻译有关,读起来不畅快。

如何评价《红与黑》这部小说?

于连就是卢梭,《红与黑》就是卢梭的《忏悔录》的前半部。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。