从“府兵制”的起源说起,聊聊隋朝是如何预防“军人拥兵自重”的?

府兵制,是西魏时期由鲜卑人创立的一种农兵分离制度。

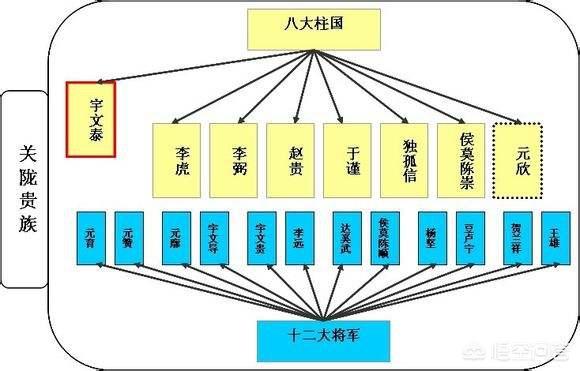

府兵制的起源西魏大统十六年(公元550年),权臣宇文泰仿照拓跋北魏时期实行的八部制度,设立了中央八柱国大将军为政治核心的制度。其中的六柱国大将军(宇文泰和元欣不直接统兵)分统全国府兵;每个柱国督2大将军。每个大将军督2开府将军,共24个开府。每个开府统领1军,共24军,每军2000人。开府各有两名副手,称仪同,共48仪同。再下,编有团、旅、队,分置大都督、帅都督、都督统领。

西魏时期受封的八位柱国大将军,史称“八柱国”,分别为宇文泰、元欣、李虎、李弼、赵贵、于谨、独孤信、侯莫陈崇。其中,元欣作为皇室宗亲没有实权,宇文泰作为全军统帅。这种具有鲜卑人特色的府兵制,表现出了超强的组织性,让西魏军队迸发出强大的战斗力,宇文泰平定了北方,建立北周政权。

周武帝宇文邕打破六柱国分领府兵的体制,改诸军军士为侍官,使府兵成为中央宿卫军,直接听命于皇帝。

隋朝的兵制北周静帝大定元年(公元581年),掌握了北周军政实权的杨坚,通过“”禅让“,”篡周建隋,称隋文帝,改元开皇。8年后,隋军南下灭陈,重新统一全国,结束了中国自西晋以来将近300年南北分立对峙的历史。

杨坚采取了一系列巩固和发展新生政权的措施。政治上,锐意改革,确立三省六部制,简化地方行政机构,加强中央集权统治。隋初的兵制沿袭了北周,继续推行府兵制,建立了以府兵为主体的统一军队及其相应的军事制度,适应了强化以皇权为中心的中央集权的统治,以及后期对外用兵的需要。

自隋朝开国起,军权就高度集中于杨坚手中。军队的建制、调发,将帅的任用、迁升,制度的制定、实施,都由皇帝亲决。杨坚在皇帝之下,创设了兵部,尚书为长,侍郎为副,统掌全国军事行政。又创立十二卫府,内掌禁军,外统领全国军队。在边境和各州战略要地,分设总管府掌管地方军事。

早期府兵制是兵农分离,农民专心生产,战士专心打仗。以战斗为生的大批府兵将士失去了用武之地,如果不能妥善安置,不仅会给朝廷带来沉重的财政负担,还可能成为新的乱源。隋文帝对府兵制进行了改革:

改革军民分籍,实行“兵民合一”制。开皇十年诏:“凡是军人,可悉属州县,垦田籍账,一同编户。军府统领,宜依旧式。”(《北史·隋本纪上》)即实行军人、军户编入民籍的制度,由州县统一管理,依均田令授田;同时保留军籍,无论在乡或在军,凡军役之事,皆由军府管理。这就是被许多史家称道的所谓在乡为农,在军为兵,平时生产,战时出征,轮流番上宿卫的“兵农合一”之制。为了防止军人拥兵自重,隋朝军队的建制、调发,将帅的任用、迁升,制度的制定、实施,都由皇帝亲决。隋朝军权集中,凡有战事,皇帝颁诏下符,命将调兵,“兵出于府,将命于朝”,事毕即罢,兵归原府,将回原任。后来隋炀帝为控制军权,强化监军制度,特置御史百余员,凡将帅出战,皆遣御史监军。

府兵制的弱点府兵制下,府兵并不用缴纳税赋和服徭役,平时务农,农闲的时候训练,这样,大大节省了军事开支。但是,府兵制有以下弱点:

- 战斗力弱。天下已定,兵农合一,承平日久,兵不堪用。

- 边陲前线离军府遥远,府兵奔赴前线的成本太高。前线基本都是草原和戈壁地带,环境恶略,府兵无法就地种田。

- 养府兵的土地不足。府兵之所以愿意免费给国家打仗,是因为国家给军户土地,让家人有饭吃。所以国家实行的是均田制,就是国家分配土地给老百姓,百姓死后国家收回土地再分给别人。到了唐朝初期这种制度效果还可以,但到了唐玄宗时期,由于人口的增长和日益严重的土地兼并,国家逐渐拿不出这么多的土地了。分到军户的土地越来越少,府兵制还规定,军户打仗自备粮食,这样一来,谁还愿意当府兵啊。

制度是根据政治目的,再结合社会形态设计的。它所依据的条件是变量,因此,任何制度在社会的演变以及时间的作用下,都会显得不合时宜。

所以,这个世界上没有一劳永逸的制度。改革是常有的事,因为,制度是有保质期的。

从“府兵制”的起源说起,聊聊隋朝是如何预防“军人拥兵自重”的?

很荣幸回答您的问题。

府兵制起源于北魏时期鲜卑族的一种兵役政策,然而在当时产生重要影响的府兵制为什么会起源于鲜卑族,而不是由中原地区发起呢?

首先,我们要知道的是,在我国古代三国两晋南北朝时期,普遍采用的是世兵制,大致的政策内容是,将全国人民分为军籍和民籍两类,列入军籍的世代为兵,而列入民籍的则不用当兵,只负责纳贡纳粮,然而当时南北朝时期各地战乱不断,远在北部的鲜卑族由于远离中原富庶之地,纳入民籍的农户所纳军粮远不足以支撑朝廷征战及兵士所用,所以才最先由鲜卑族提出并施行。到了西魏时期,当时西魏(也可说北周)的实际统治者宇文泰以鲜卑族的这种兵役政策为基础,制定了一种新的兵役制度,即最初的府兵制,府兵制要求兵农合一,战时府兵从军打仗,非战时府兵在田间劳作。既保证了战时用兵的需要,又保证了农业生产,由于这一制度在短期内起到非常明显的效果,所以在南北朝后,隋朝也延用了这一兵役制度,不过,当隋朝一统天下,为了加强中央集权,统治者又对现有的府兵制度做出了一些改革,以防止军府统领拥兵自重,更有利于加强中央集权。

其一,原北周时期的府兵制规定,府兵由军府统领,不列入州县户籍,家属也随之编入军户,隋文帝时规定,府兵仍保留军籍,与家属一起编入民户,隶属于州县,这一政策解放了府兵家属,家属可以安定下来从事农业生产,府兵及家属不必随营居住,这也在一定程度上剥离了府兵和军府的依附关系,削弱了军府的权利。

其二,府兵制与均田制紧密结合,府兵既是府兵制下的军人,又是均田制下的农民,府兵作为民户的积极性被调动起来,这样府兵在形式上和心理上都不再只受制于兵府,分散了兵府的权利。

其三,隋文帝时期,对府兵编制进行改革,由北周时期八大柱国将军改为十二卫府,进一步分散了军权。同时每一卫府分设各级将领,每一卫府的最高将领直接听命于皇帝。同时皇帝又将十二卫府设内卫和外卫之分,利用内、外军相互牵制,这样更便于集中军权。

综上所述,隋朝时期由改革府兵制入手,通过各种手段,将封建王朝的中央集权推向了顶峰。

从“府兵制”的起源说起,聊聊隋朝是如何预防“军人拥兵自重”的?

简单的说就是上马是兵,为国征战,下马为民,下地耕作。

朝廷主要是防止出现割据势力,预防形成坚固的军事集团,进而防止威胁朝廷的统治。

间接的好处是最大限度的利用了人力资源,促进了农业的发展,进而促进了社会稳定和进步。

总之算是积极的政策。

从“府兵制”的起源说起,聊聊隋朝是如何预防“军人拥兵自重”的?

府兵制的创立基于以下几点:一是长期战乱,土地荒芜,人口锐减,兵农合一的兵役制度既能满足战争需要,减轻国家财政负担,又能恢复国家经济;其二,府兵的最大特点是将不识兵,兵不认将,减少将领对军队的把控,形成一方诸侯,将军队指挥权牢牢掌控在国家手中。

府兵制源于北魏,形成于北周,隋朝时不断完善。隋文帝时军户编入民户,改属州县管辖。但军人仍有军籍--"军名",无论在军、在役或在家,凡军役范围内的事宜,均属军府管理。隋炀帝也强化了中央对军府的控制,将调兵权与统兵权分离,调兵权归国家的军府,军府受中央控制;统兵权由皇帝临时指派将领,将兵分离的同时,也可以预防将领军功过盛,影响到皇权。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。