为什么武汉从来没有做过大一统朝代的首都,甚至没有出过东晋这种占据半壁江山的像样的割据政权?

武汉的地理位置一直非常的优越,作为长江与最大的一处支流的交汇处,地理上的重要性是不言而喻的,但在历史上却有着一个非常奇怪的地方,与武汉相距并不算太过遥远的西安,开封,洛阳都曾经在历史上做过某代甚至是数带王朝的都城。

然而偏偏武汉尽管地理位置优越,却从来没有做过大一统朝代的首都,甚至没有出过东晋这种占据半壁江山的像样的割据政权!那么,这其中又究竟有着怎样的原因呢?

生不逢时,武汉的地理遗憾作为现代位居前列的城市之一,武汉在现代所发挥的作用是毋庸置疑的,然而在古代,武汉却名声不显,一直不曾被当作都城而进行选择。

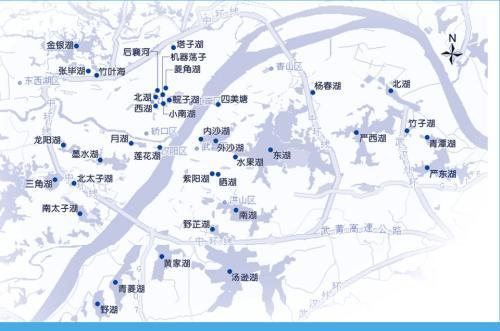

众所周知,中国古代是典型的农耕社会,并且因为时代限制的原因,人们对于洪涝灾害这种的自然灾害是没有办法进行有效的抵抗的。现代我们看到的武汉是位于长江与汉水的交汇口,地理位置非常的优越,然而在此之前,中国古代的时候,武汉这片地区其实是处于洪泽状态的,大量的湖泊、河流,以及经常的洪水泛滥、河流改道等等灾难,所以说,这种经常性发生的灾祸使得武汉这片地区很难一直的维持稳定。

在中国古代武汉有着“云梦泽”这样的另类名称,孟浩然的“气蒸云梦泽,波撼岳阳城”是咏洞庭湖的名句。写出湖的丰厚的蓄积,仿佛广大的沼泽地带都受到湖的滋养哺育,才显得那样草木繁茂,郁郁葱葱。从孟浩然的诗句中,我们都能看出来,云梦泽或者叫做武汉,此时还是沼泽地带,所以说这里是不存在建城的可能的。

所以历史上无论是秦始皇一统天下还是之后的汉朝兴盛或者三国争霸,武汉都还是沼泽的状态,没有在这些王朝建都的时候兴盛起来,这是武汉的一个遗憾。

中国古代王朝选择都城考虑的是各个方面的事情,首先便是地面要平坦开阔,都城为全国第一大城市,作为农耕社会,必须要有着开阔的原野。每个王朝的都城在建立初期都会进行合理的规划布局,这样也方便进行管理,所以只有建筑在比较平坦开阔的地方,才便于都城的布局和发展。

我国古代的著名的几个都城,特别是统一王朝的五大都城,无不位于平原上。甚至疆域面积较小的区域性政权的都城,差不多也都位于境内较大的平原上,这是王朝对于都城地形上的选择。

例如,山西境内的太原、大同、临汾,便都是在地势比较平坦的盆地内,四川的成都更是居于全省主要平原的腹地。只有少数都城建在崇山峻岭之中,这是因为是区域性的政权,没有太多可以选择的余地,只能选择在崇山峻岭之中开辟都城。然而即使是这样,这些区域性政权的统治者也会将都城建在境内地势稍平的地方,例如河谷。

四面无险,武汉在军事上的尴尬中国封建时代,战争是时有发生大,尽管王朝在兴盛的时候选择都城,但是统治者无不考虑到了为了出现的一旦发生战乱,作为统治者的根基,都城必须要有一定地形上的防守能力。所以在都城的选择上面,要选择那种四面山水环绕,便于防守的地方,这也是都城选择的重要的一方面。

隋朝营建的东都洛阳,南望伊阙,北据邙山,东临瀍水,西接涧河,洛水中贯,显然在选址时已考虑到防御的需要。再比如我们所熟知的长安,长安处于关中之地,处于一个相对封闭的环境,南有秦岭,东有黄河等作为天险,然后秦岭、黄河之间又夹着窄窄的函谷关与潼关。

敌人要想攻入长安,唯一的选择就是攻入函谷关,可是战国时期,秦国靠着函谷关,将六国联军抵御在函谷关之外,所以说函谷关的易守难攻是毋庸置疑的。这些都城无不证明着选择都城在军事上的注意事项。

而反观武汉,作为一个四战之地,交通虽然是四通八达,有利于消息的传递,但是却东南西北四面门户大开,东南方向只有一个襄阳可以依靠,其余地方可谓是没有丝毫的抵抗之力。

当然了,如果都城不能够满足这样的军事条件,没有地形之便可以利用,那么统治者则选择的方式就是屯驻大量的兵马在都城附近,一旦有战事发生,这些兵马可以保护都城。但是这种方法无疑会加大都城对于粮食以及物资的需求。

李焘《续资治通鉴长编》有记载:“欲据山河之胜而去冗兵,循周(东周)、汉(西汉和东汉)故事,以安天下也” “不出百年,天下民力殚矣。”

而武汉因为地形的原因,水灾频发,无疑是不能够满足这种大量的粮食以及物资要求,所以说,在军事方面,武汉尽管交通便利,但是却因为地形环境等等原因,只能够暂时驻扎兵马却并不能够长期驻守,所以这也是在都城选择的问题上统治者抛弃武汉的一个原因之一。

经济的发展,错过了成为都城的时机对于王朝的都城而言,还有一个需要注意的地方,那就是选在经济发达的地区。都城作为古代人口最多的城市之一,每天都需要消耗掉巨大数量的粮食以及生活用品,而在中国古代,又没有火车高铁这样便利的交通工具,所以在古代长途运输是非常困难的。

《新唐书·杨贵妃传》有记载:“妃嗜荔枝,必欲生致之,乃置骑传送,走数千里,味未变,已至京师”,因此,许多差官累死、驿马倒毙于四川至长安的路上。

唐玄宗为了杨贵妃千里送荔枝,被人写诗讽刺,所以说不难看出古代长途运送物资的困难。而古代王朝选择都城要选在经济发达的地区,就是为了减少对外地的依赖。而在,明清以前,武汉的经济还没有发展起来,所以武汉很难进入到统治者的眼中。

武汉的兴起,其实是在明清时期,明朝时期,因为汉水改道基本上形成了稳定,所以水患爆发的次数也得到了减少,这个时候武汉有了发展的机会。历史上在武汉周边兴起的几座城逐渐的联系了起来,然后人口慢慢的增加,武汉逐渐的兴起。尤其是,原来河道众多是麻烦,但是却逐渐的形成了很好的船运条件,渐渐的成为了商贸聚集的重地。

到了后来清朝时期,因为京汉铁路的修建,武汉这个地方彻底的繁荣了起来,所以说,其实是在清朝的时候,武汉才迎来了自己的经济发展的机会,所以在此之前的朝代中,武汉还只是几个小城市,根本不在统治者都城的选择中。

一直到了辛亥革命之后,革命党将武昌汉口,汉阳合并才有了武汉,武汉这个名字其实是在民国时期出现的,所以说,武汉的成名太晚了,是近代才发展起来的一座城市。

在中国古代,武汉的地形是沼泽,还多有水患,军事上没有险关能够防守,军事上太过薄弱,经济又不发达,所以正是这几个方面的原因,才导致了武汉没能成为历史上某一朝代的都城。

为什么武汉从来没有做过大一统朝代的首都,甚至没有出过东晋这种占据半壁江山的像样的割据政权?

今天的武汉是中国特大级城市,经济地理中心,素有“九省通衢”之称,都说如果换国都,武汉必是力争对象,有人反问了,武汉这么有实力,为什么历史上武汉无缘成为国都,这个问题主要有主要原因,一是武汉崛起的时间不长,二是古人无法解决水患问题。

龟山,相传大禹治水于此,灵龟所化为一山,即龟山。武汉虽然成镇很早,但并不显眼,直到三国时期孙权在此筑夏口城,修了个瞭望塔,取名黄鹤楼,其实也仅是个驻军的军用岗楼,打仗用于瞭望罢了,那时候的政治中心都在北方,南方基本无缘,武汉那时还不叫武汉,也没有三镇,仅有个武昌,连鄂州、沔州都比不上,更别谈荆州、襄阳了。

明代武汉三镇图。直到明朝,朱元璋6子封为楚王,驻地武昌,明中期因汉水改道形成了武汉三镇,“苏湖熟,天下足”变成了“湖广熟,天下足”,武汉的经济地理位置才显现出来,但已到了明清时期,政治文化中心在北京,为时已晚,这时的武汉因商贸运输经济大力发展,到了晚清时期,武汉已成为四大名镇之一,西方列强侵入中国时,眼光是很毒的,一眼就瞧出武汉的重要位置,汉口被开阜,武汉因租界成为“国中之国”,因为有好的条件,洋务也在武汉试点,到了民国时期,武汉一度成为全国仅次于上海的第二大城市,也差一点成为国民政府的首都。

武汉古琴台,纪念俞伯牙摔琴谢知音的故事,始建北宋,重建明朝,有“天下知音第一台”之称。再就是水患问题了,古人对同类的研究得心应手,但无力对抗天灾,最常见的就是水患了,历朝历代民生第一大计就是河工、河督,有人说洛阳十多个王朝古都,就在黄河边上,不,洛阳古都离黄河差几十公里,方便用水罢了,而对比南京也是在长江边上,为什么能成为六朝古都,南京只有一条长江,成为国都也是勉强,要命的是从东晋开始,在长江边上筑长堤防水患,想方设法把水引向别处,但水患问题一直没解决,苦不堪言,陈灭后再未在此建都。

当然朱元璋是个例外,他定都于此多少有点衣锦还乡的意思,不久朱棣就迁走了,而武汉是两条江,长江和汉江,还是两江交汇处,水患年年有,现在科技发达了,筑大坝能解决问题,但古时候却是个永久难题,从大禹治水开始一直没停过,随时会被淹,放任何人都不会考虑。

为什么武汉从来没有做过大一统朝代的首都,甚至没有出过东晋这种占据半壁江山的像样的割据政权?

长江穿城而过,作为国都,试问,上游积水冲木,后跟战船,沿江火箭,抛石,水鬼提前渗透,一起举事,里应外合,此城能坚持多久?

另外除去长江还有汉江,境内又是湖泊成群,很难做成固若金汤的封闭堡垒。开放性的城市不具备国都的威严性,参看紫禁城建造的形势。

古人注重风水,多数情况认为天下形势得于西北。北方建都较多,另外我国因为地势原因,东北到南方都滨海,西部高原荒漠,主要军事威胁来自北方。当时通信与交通不发达,又是中央集权时代。指挥战事,调兵遣将,越快越好,因此也优先北方建都。

为什么武汉从来没有做过大一统朝代的首都,甚至没有出过东晋这种占据半壁江山的像样的割据政权?

所谓的都城最早是指帝王或诸侯王的封地,后指封建社会最高统治者长居的城池,统治者长住在哪里,哪里就是都城,都城的历史与中国历史朝代发展的历史息息相关,同时最高统治者指定的都城往往是和他发展的历程息息相关的,既有历史的原因,又有统治者的原因,比如明朝的燕王朱棣,他的封地在北京,靖难之役赢了朱允炆之后,朱棣就将自己封地的北京作为都城,而他父亲朱元璋定的都城南京只能作为陪都。

现在的武汉从地理上看,位于中国的正中间位置,南来北往,东进西去都要经过武汉,所以武汉的交通特别便利,四通八达,号称九省通衢,地理位置如此重要,水路有长江、汉水,可以通往整个长江水域与汉水水域,在铁路和公路还没有大规模开发的古代尤其重要。

武汉位置武汉最早的历史发现是东湖放鹰台遗址,这个遗址离现在有6000多年,那可是三皇五帝时期,当时只能算原始社会了,只能说明在6000年前,就是原始人在武汉地区活动,但武汉地区正式建立城池则是在秦汉时期。

华夏族文明发源于黄河流域与长江流域,但实际上早期的华夏文明都在黄河流域为主的中原地区,夏朝和商朝都城并不是固定的,经常迁都,都城主要是在今天的河南省境内,然后山西和山东也曾经作为都城,到了西周时,政治中心移到了陕西一带,东周时再次迁都到洛阳,直到周朝灭亡。

武汉在湖北的位置秦汉时期都城是咸阳和长安,实际是相差不远的两个地方,也就是今天的陕西省西安市,之所以选这里作为都城,是因为秦国人的发展历程,秦人是从西边的天水向东发展的,通过几百年的发展,逐渐占据了肥沃的关中平原,之后这里就成为秦国的都城,汉承秦制,原本刘邦定都是洛阳,但经娄敬劝说,还是把都城定在了关中的长安。

春秋战国时期,长江以南的地区仍然被居华夏核心地区的统治者认为是蛮夷,武汉当时正处于长江边上,属于楚国,楚国虽属华夏文明圈,但很长一段时间被视为楚蛮,之后不断学习华夏礼仪,反而成为华夏最正宗的诸侯国,秦始皇统一天下后,分天下为36郡,武汉地区属于南郡,汉朝建立后,武汉地区被划为江夏郡沙羡县,秦汉时期的政治中心在长安,武汉只是长江边上一个城池而已。

战国地图到了东汉末年,开启州牧制度后,武汉所在的江夏郡属于荆州七郡之一,在刘表主政荆州的时期,武汉所在的江夏郡屡次遭到孙策与孙权的攻击,最终孙权夺占了江夏郡长江以南的部分,经过赤壁之战后,武汉地区所在的江夏郡归孙权,孙权在公元229年称帝,定都在当时的武昌,今天的鄂州,不久后迁都到建业(南京),这算是武汉最靠近都城的一次了。

晋室衣冠南渡之前,中国的政治中心和经济重心都在北方的黄河流域,都城也在北方,直到五胡乱华,西晋灭亡,晋朝皇室成员渡过长江,在当年孙权的都城建业(南京)建立了东晋的都城,原因很简单,北方汉族待不下去,只有逃到长江以南建立政权,因为长江是天险,北方胡人不容易南下,而建业(南京)作为当年东吴的都城存在了51年,很多设施都能用现成的。

三国荆州地图东晋选建业(南京)作都城,还有一个原因就是江东地区是当时南方经济最发达,人口最多,士族力量最强大的地区,司马睿又得到了当地士族的支持,所以晋元帝司马睿将建业(南京)作都城。东晋将都城定在长江以南的建业(南京)这在中国历史上是头一次,非常有政治意义,也是汉族主体政权第一次在南方建都,而当时的武汉虽然有所开发,但是条件远远比不上建业,而且当时武汉地区属于云梦泽,周边有着大片的湖泊、沼泽、河流、树林,交通没有建业方便。

东晋选择了建业作为都城,从后世的南北朝时代影响很大,南北朝时期的南方政权都城无一例外都在建业,北方政权则在陕西、河南、山西、内蒙、河北都有定都,隋朝统一天下后,都城先在长安,后迁洛阳,唐朝也是定都洛阳,华夏政权的政治中心和经济中心再一次回到北方,南方的地位随之下降。

五代十国时期,又是天下大乱,南北方定都的都有,主要看政权来自哪里,曾经有一个南平政权甚至定都江陵,也就是今天的湖北省荆州市,要知道在当时,荆州都比武汉地位重要,到了北宋,都城在开封、商丘和洛阳之间迁移,北宋灭亡后,华夏政权再一次被逼到长江以南的南方,南宋定都临安,也就是今天的杭州。

南宋地图南宋灭亡后,天下归元,元朝来自蒙古,把都城定在了中国最北方的城池,当时叫大都,也就是今天的北京,明朝灭亡了元朝,朱元璋把都城定在了南京,主要原因还是因为南京离朱元璋家乡不远,而且交通便利,本来也想迁都,但因为长子朱标去世,作罢,靖难之役后,朱棣将都城定为北京,清朝也承袭了明朝的都城北京。

武汉在整个中国历史上的发展开发由于其处于南方的位置而滞后,因为华夏族的政治中心和经济中心有几千年是在黄河流域,直到东晋,第一次政治中心和经济中心在南方,但却是在南京,不在武汉,直到两宋,南方的经济头一次在历史上超过了北方,但最终还是被蒙古灭亡。

两宋南方经济发展,带动了武汉的发展,但同时武汉地区也是宋元对抗的前线,武昌在元朝头一次成为湖广行省的省治,武汉的地位大大提升,明朝时期,武汉开始蓬勃发展,并且由于交通、经济、地理位置相对优越,形成了汉口镇这样的经济中心和水利枢纽中心,到了明末清初时,汉口镇与朱仙镇、景德镇、佛山镇并称为天下“四大名镇”、“楚中第一繁盛”、“九省通衢”。

清朝疆域武汉地位真正开始发展就是在明朝和清朝,由于南方经济远超北方,虽然政治中心在北京,但全国经济中心实际上已经移到了南方,四大名镇除了朱仙镇之外,其他都在南方这本身就说了问题,但经济再强,也不能作为政治中心,所以武汉一直没有被选为都城。

清末,辛亥革命是在武汉发生的,成功后并成立了中华民国军政府,武汉短暂成为军政府驻地,也可以说是临时都城,但不久就被南京取代了,北洋崛起后,都城选在了离北洋更近的北京。

武汉,号称九省通衢,地理位置如此重要,所以经济非常发达,再加上地处中国正中间,四通八达,良好的地理环境促进了经济的发展,所以武汉经济一直在华中是最强的,但在封建社会,武汉的发展在整个华夏来看,由于历史发展原因来看,开发是比较晚的,到了明清时期经济才发展起来,可是经济再强,也不是政治中心,因为政治是需要氛围和底蕴的,比如西安、洛阳、南京、北京等等,所以武汉没有做过封建王朝的都城。

为什么武汉从来没有做过大一统朝代的首都,甚至没有出过东晋这种占据半壁江山的像样的割据政权?

武汉没有做过大一统首都的说法是不正确的。中华民国在武昌首义成功之后,就曾一度是中华民国的临时首都,当时的临时大总统黎元洪就在武汉就职。抗日战争期间,也一度做过临时首都。只是时间都不长而已。

过去,南京可以做首都,而武汉没有,主要原因是南京主要集中在长江的一边,而武汉则被长江和汉江划分为武昌、汉口、汉阳三镇,再过去的生产力和科技水平的条件下,相当于不可逾越的三个地方,各自归不同的行政建制。

以张之洞为代表的洋务运动领袖,虽说造就了汉阳早期的工业基础——汉阳造,汉口的商业自明朝兴起,到清朝中晚期也是万国来商的繁华景象,素有东方的芝加哥的美誉。但是,直到上个世纪90年代,乃至于21实际初年,三镇的往来依旧不便,也就是说作为政治中心的首都的条件还是不具备的。

为什么武汉从来没有做过大一统朝代的首都,甚至没有出过东晋这种占据半壁江山的像样的割据政权?

武汉地处长江中游,是湖北省的省会,同时也是长江中游地区最大的城市。

其地理上横跨长江、汉江,两江三岸,顺长江可至华东入东海、上可入西南腹地;由汉江可直接深入西北地区;陆路则可北上中原、华北、南下华南……

可谓是九省通衢、四通八达,但是地理优势并不代表军事战略上的优势。说白了,在古代四通八达的地方其实更危险。整个江汉平原除了襄阳一处,几乎无险可守,东南西北无论哪处发生叛乱,武汉佛系首当其冲。

试想一下作为皇帝,能定都在这么?定都这里,估计连觉都没办法睡好!

作为都城,四周必有高山大河等作为天然的屏障,此外还需要几个险要的关口,因为只有如此,在紧急时只需要将几个关口一堵,面对叛乱或外部威胁之时进可攻、退可守,四战之地的武汉显然不具备这条件。

这里我们就以古代都城中最具代表的长安(今长安)为例来论证,长安处于关中之地,处于一个相对封闭的环境,南有秦岭,东有黄河等作为天险,然后秦岭、黄河之间又夹着窄窄的函谷关与潼关,如此格局,敌方若想攻入长安唯一的方法便是硬着头皮啃函谷关。而,函谷关有多易守难攻,就不用像素多说了。

反观,作为四战之地的武汉,交通上是四通八达,但,同样的东南西北四面临敌。在面对北方政权之时除了襄阳,几乎无险可守。只要襄阳一失,武汉乃至整个东南门户大开,随即崩溃。所以这也是南宋一丢失襄阳没几年就亡国的原因

其次,作为首都经济亦是重要,起码周边必须是富庶之地,能支撑首都的物资供应,无论是南京、长安等都满足这样的条件。武汉处于江汉平原,虽是九省通衢,但开发的比较晚,封建王朝的经济、政治、文化重心大多处于北方,自然的大多时候武汉是被落下的,如果定都于此,物资都供应不上,周边的都比你有钱,一有啥事自己跑路的资本都没有。

所以,综合这些原来来分析的话,我们就不难理解为何从没见过哪个大一统王朝将首都定在武汉。

最后在插一个题外话,武汉这一片其实还是有做过首都的,只不过这是一个五代十国时的小政权,大家不知道罢了,就是荆南政权的高家,就曾盘踞在这一带。当时荆南政权,就凭借着武汉四通八达的交通优势,谋取了巨大的利益。

因为地理因素,所有人都聚集在这里做生意之类的,高家就从这里面抽税,不过有时候有些货物诱惑力比较大,那么这个政权也干起了劫财越货的事。所以人送外号“高赖子”。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。