山西省洪洞县的大槐树是一个有名的寻根之地,有多少姓氏是从这里迁移出去的?

如果说到山西洪洞县大槐树,我想很多人都应该听说过这个地方,因为在华北平原地带流传着一个传说,自己的祖先就是从这个地方过来的。

而这件事情最早可以追溯到明初时期的山西大移民,当时明朝政府为了改变中原地区了无人烟的情况,也就从山西往全国各地派遣移民。

为了鼓励民移民明朝政府还出具了一定的移民政策,比如说6人之家最多留2人,4口之家最多留1人。

向外移民之后可以得到田地,而且不用交税,所以有很多相对穷苦的百姓都向外倾斜了。

那么当年在洪洞县到底牵出了多少个姓氏呢?明朝初年为什么要大移民呢?

在元末明初中原地区因为受到战乱,还有瘟疫的影响,百姓死伤无数。所以又导致很多良田无人耕种,村中无人居住。

如此的一个状况在也就不利于明朝国家的发展。而且在冷兵器时代人口数才是一个强大国家的硬条件。

而中原地区土地肥沃,又特别适合百姓生活,但当时中原地区人口基数,靠本地人口繁衍恢复速度太慢,所以必须要从外往这些地方迁移人口。

为什么要从洪桐县移民呢?

在元末明初的时候,中原地带遭遇了瘟疫,饥荒导致大量的百姓丧生。尤其在元朝末年的战乱,更是不断的消耗人口。

当年元朝军队在撤退之前都会对当地的一些村民进行屠杀,因为元朝有一个规矩“屠杀南宋移民是天经地义的”因此就导致当时一个县城就留下十几户人家的一个惨状。

在蒙古侵略者赶走之后起义兵又彼此争讨,最后朱元璋笑到了最后,只要是打仗,都会有人消亡。

不过在蒙古军队退到黄河之后,此地已经不属于当年宋朝的领地,所以蒙古军队也就没有继续在屠杀这里的百姓,山西这个地方瘟疫也没有发生,所以人口相对密集。

尤其是在陕西洪桐县这个地方,粮食收成特别好没有受到战争以及瘟疫影响,所以这里的人口还是比较多的。

当时陕西洪洞县的人口几乎密集到本地土地难以维持的地步了。而刚好此地众多人口可以与中原进行互补,于是在朱元璋建立明朝之后,便开始从洪洞县往外面大举的迁移民众。

不过在中国有一个思想就是不愿意背井离乡,朱元璋为了让这些百姓愿意往中原地区来,也就落实了很多的政策。

比如说可以免费的分土地,而且来到这些地方之后生孩子还有补助,还可以免交几年地税,外迁一路之上的盘缠,吃住都是由国家报销,带头迁出的甚至还能够换上个一官半职,毕竟在山西洪洞已经没有土地可以耕种,而且生活压力比较大,所以大家也都愿意跟着外出了。

那么当时有多少人出去了呢?

根据相关史料记载,从永乐6年到洪武15年,从从陕西一共牵出人口数高达60多万,登记的姓氏多达812个。

当年人口也主要迁徙到华北平原的诸多省份,包括尤其是安徽境内,很多人都声称自己是来源于洪洞县的大槐树下面。

山西省洪洞县的大槐树是一个有名的寻根之地,有多少姓氏是从这里迁移出去的?

不少影视剧中都会有这样一段场景,来访者问村民从何处来,村民回答自己的祖先是从大槐树下一路迁徙到这个地方安家落户的。

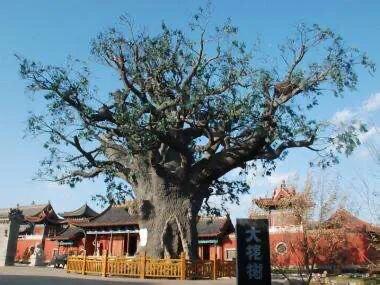

这里的大槐树便是象征人口大流动的聚积之所,位于今天的山西省洪洞县。华北地区就曾有一首歌谣这样诉说着大槐树的故事:“问我祖先在何处,山西洪洞大槐树”。究竟大槐树下曾经发生了多少事情呢?为何大槐树会成为寻根祭祖的必去之地呢?

洪洞县大规模的人口迁徙始于元末明初,作为两个朝代的串联阶段,最显著的特点便是战乱频繁,百姓为了躲避战乱只能不断流离失所、奔走异乡。但这次的迁徙较前代有些不同,便是山西竟成了收容来自全国各地流民的大本营。

原来当时的经济重心已然在了江南地区,原本人口众多、富饶繁华的江南受到战争的打击,最终元气大伤,全然没有了往日的风采,农民起义愈演愈烈,浪潮翻涌最浓烈的便是淮南一带,红巾军与元军、地方割据势力互相倾轧、厮杀多年,给当地的经济发展和百姓的日常造成了极为恶劣的影响。

由此没有战乱延伸、风平浪静的山西洪洞县成为了迁徙的主要输入地。据不完全统计,这场声势浩大、牵扯甚广的移民洪流涉及了大约200个姓氏,毫无夸张的讲,是全国范围。

转眼到了明朝,从朱元璋到永乐时年间,洪桐县共组织过8次大型搬迁活动。这里笔者不禁有个疑问,迁徙通常是在战乱年间才会有的举动,历史上著名的两次大型人口迁徙活动:三国两晋南北朝时期、两宋时期,无不是由于当时战乱不断。

原来,朱元璋虽然同统一了全国,但饱受战乱的百姓和百废待兴的国家现状实在是不容乐观,百姓仍处在水深火热的生活中,生活的质量并没有本质上的变化,为解决这样的困境,朱元璋决定进行山西洪洞县的人口迁徙,将这块人口相对密集且集中的地区进行有目的、有规模、定期的迁徙。但中华民族自古都有“安土重迁”的思想,所以其实早已安家乐业的当地百姓非常不愿意迁徙,但碍于政令,不得已为之,但如何铭记自己的住所呢,他们想出了以洪洞县的大槐树作为印记的方法,约定这棵大槐树即为自己的故乡的象征,即使日后身处他乡,也时刻不能忘记自己最初的家乡。发展到现在,大槐树就变成了一种象征,象征着漂泊在外的游子对家乡最深刻的眷恋与永世不忘的铭记。

但其实来自底层百姓的不愿迁徙的意愿非常强烈,政府硬要推行迁徙遇到的阻碍实在是难以解决,于是统治者想出了一个办法以解决这样空前的压力。首先要知道阻力为何如此之大,原来当时的统治者制定的迁徙政策是这样的:

四口之家留一,六口之家留二,八口之家留三,硬生生将一个个完整的家庭分割,使亲人被迫远走他乡。一旦引起暴乱,后果不可估量,极有可能根基不稳的新生政权瞬间土崩瓦解。

那该如何解决呢?政府这样姓氏:凡是在迁徙名单的百姓在大槐树下进行登记后便可以领到一些金钱补偿。但这种金钱诱惑绝对不可能拥有触动所有百姓迁徙的魔力,那些家境殷实的家庭不缺钱,定然不会愿意离开扎根之所,一切从头开始,政府为了解决这一问题,将需要进行迁徙的对象进行了进一步细分,那便是没有收入的流浪者,他们拥有了一笔数目较为可观的财产,这样从别的地方白手起家不能不说不失为一件好事,于是迁徙遇到的阻力削减了不少。且伴随这些弹性原则外还有明文规定,在法律的约束下,迁徙工作还是有条不紊地持续进行了下去。

最终在统治者的协调管控下,洪桐县的人有条不紊地迁徙往全国各地,东北、河南、山东、陕西、甘肃等全国各个省份都可见到洪桐县人的足迹,据悉从洪桐县迁徙出来的姓氏大约812个姓氏。

如今,山西洪洞县早已成为一种思乡情感的寄托,那个伫立着的大槐树坚定执着地向世人诉说着自身的故事,那些纷乱的时光、那段跌宕起伏的历史。同时也对漂泊在外的游子表达了祝福,尽管异乡,不论何处,要始终相信,家乡永远都在。

山西省洪洞县的大槐树是一个有名的寻根之地,有多少姓氏是从这里迁移出去的?

其实,从“大槐树”外迁移民到底多少姓氏,史料根本查不到,据说有882个,也有889个之说。

"大槐树"之所以有名,是因为这里曾经是明代山西最大的“移民处”。很多移民被强制从各地集中到大槐树,在这里登记造册后,再强行送往移民所在地。

移民背景:明朝洪武六年(公元1373年)至明朝永乐十五年(公元1417年),因中原大地劳动力严重不足,土地大片荒芜,财政收入剧减。

“丧乱之后,中原草莽,人民稀少,所谓田野辟,户口增,此正中原之急务”(《明太祖实录》卷二十五)。

于是朱元璋采纳了萄州苏琦、户部郎中刘九皋、国子监宋纳等人的奏议,决定了开始移民屯田的,一场大规模的历经数朝历史,50余年的移民高潮就开始了。

标准为“四家之口留一、六家之口留二、八家之口留三”,由官方组织移民活动。

这场历时50年的移民大潮中,从山西向外地移民大的有17次,少则数百户多则上万户,前后人数达到100万以上。

一、为什么是山西?因为战乱没有涉及到山西,山西人口开始剧增。加上期间山西没有发生大的天灾,风调雨顺,社会安定,经济繁荣,人丁兴盛。于是,周边各省难民,包括中原的难民都流入山西,使山西南部人口剧增。

1381年(洪武十四年),全国总人口为5987万人,河南总人口约189万,河北总人口约189万,而山西总人口达到了约403万人,山西省人口达到了河北、河南人口的总和。

加上山西地窄,人口增多带来了社会问题,所以被朱元璋认为是外迁人口的第一目标。

二、明代大移民有据可查的明代大移民在洪武、永乐年间共有17次:

洪武六年(1373年),从山西及河北正定府移民至安徽凤阳垦荒。

洪武九年(1376年)十一月,再从山西及正定府移民至凤阳垦荒。因为是冬天,政府发给移民过冬的棉衣。

洪武十三年(1380年)五月,从山西招募2.4万户百姓从军,后又都复员为老百姓,就地安置垦荒种地。

洪武二十一年(1388年)八月,又从山西的泽州、潞州,挑选“田少丁多”或无田之家,迁往彰德、正定、临清、归德、太康等地垦种。

洪武二十二年(1389年)九月,山西沁州百姓张从整等116户自愿外迁屯田,户部给予奖励,让他们回沁州招募居民。

同年同月,后军都督朱荣向朝廷报告:由山西迁居到大名、广平、东昌三府的百姓,一共分给他们2.6万顷土地。

同年十一月,命后军都督府佥事李恪等迁移山西百姓,到彰德、卫辉、归德、临清、东昌等地栽桑种枣,垦荒种地。

洪武二十五年(1392年)八月,冯胜、傅友德与常升等到山西招募百姓从军,共设16个卫所。大约是平阳府选了9卫,太原、辽、沁、汾选了7卫,每卫5600人,共有9万余人。

同年十二月,朝廷命后军都督佥事李恪、徐礼去山西招募移民共598户,分别迁至彰德、卫辉、广平、大名、东昌、开封、怀庆等地。

洪武二十八年(1395年)正月,山西马步官军2.66万人,往塞北筑城屯田。

建文四年(1402年),户部核实太原、平阳二府,泽、潞、辽、汾、沁五州,“丁多田少”及“无田之家”,迁至北平各府、州、县。

永乐二年(1404年)九月,从太原、平阳、泽、潞、辽、汾、沁移民1万户,充实北京。

永乐三年(1405年)九月,再次从以上地区移民1万户,充实北京。

永乐四年(1406年)正月,湖广、山西、山东等县吏李懋等214户人愿到北京为民,户部给他们发了安家费。

永乐五年(1407年)五月,朝廷命户部从山西的平阳、泽、潞及山东的登、莱等州,招募了5000户到北京的上林苑监,牧养栽种。

永乐十五年(1417年)五月,山西平阳、大同、蔚州、广灵等府州,向朝廷申请到北京、广平、清河、正定、冀州、南宫等府州县为民,开荒种地,依律交税,得到政府的奖励和资助。

三、为什么是大槐树?事实上,根据《明史》记载,“成祖核太原、平阳、泽、潞、辽、汾、沁,丁多田少”,以“分其丁口”的办法进行移民。

也就是说,如果按照明初山西的行政区划,太原府下辖6个州20个县;平阳府辖6个州29个县;泽州辖4个县;辽州辖2县;沁州辖2县;潞州辖6县;汾州辖3县。这个范围就太大了,山西全省又山高路窄,在当时的条件下,都集中到一个地方根本不现实,很多都是直接就县衙押着直接移民了。

而“大槐树”因为有驿路直通,成为了当时山西最大的移民“点行地”。历史上,“大槐树”的名气就这么来的。

发展到后来,几乎所有的山西外迁移民,为了拉老乡关系,均认同“大槐树”这个地方为移民出发点。

四、到底多少姓氏外迁?由于“大槐树”的名气实在是大,很多姓氏后裔为了彰显祖先的来源很有名,也就都在编写族谱时将“大槐树”作为了外迁出发地。

据不可靠统计,约有882个姓氏族群在当时从山西外迁移民,也有数据说为889个姓氏,但这个已经不重要了。因为大家无非是找个自己姓氏的根而已,聊以思乡之情!

所以,从“大槐树”出发到底多少姓氏其实根本查不到,而将“大槐树”这个临时集散地作为自己的根,也是错误的。

山西省洪洞县的大槐树是一个有名的寻根之地,有多少姓氏是从这里迁移出去的?

大家都知道山西有个旅游景区,相信很多人都去过,就是“洪洞大槐树寻根祭祖园”,据说是全国寻根和祭祖的圣地,从这里就可以看出山西大槐树流放出多少姓氏,可谓是遍布全国各地甚至海外。

首先我们要了解为什么要说流放出多少姓氏?

其最主要的原因在于这里曾经发生过多次官方移民事件,根据历史记载,明朝洪武年间到永乐年间,期间50年的时间移民8次,迁徙地高达18个省份,准确地点足足500个县市。

现如今经过600多年的时间,各地繁衍生息,大槐树移民的后裔早已经遍布中国或者世界各个角落,其姓氏之多,有心人统计过大约有1230个姓氏,虽说没有切确数据,但是无论是何姓,大多都是以洪洞大槐树处为祖宗之根。国多地流传着歌谣“咱是山西洪洞县老鹳窝底下的人”,甚至有人说但凡小脚趾甲是两瓣的就是大槐树移民的后人。

那么山西洪洞大槐树为何要移民?

元朝末期,因为残酷的剥削和压迫,农民起义四起,而中原地区此时又发生天灾(水、旱、蝗、疫四大灾害),尤其是河南、山东、安徽等地,后来朱元璋推翻元朝统治,虽说兵灾已经结束,但是长年的积贫积弱、天灾影响,导致这些地方城市村庄都成为废墟,与山西形成了鲜明的对比。

山西没有天灾人祸,一直风调雨顺,连年丰收、人丁兴旺、经济繁荣,加上当时山西周边地区许多人都流入山西,所以人口就更加密集。

朱元璋登基后,认为山西富有,其余省份皆人烟稀少,于是想到将山西百姓移民到各个省份,增强这些地区的经济发展。而山西又以洪洞县人口最为稠密,百姓外迁可谓是首当其冲。

《洪洞县志》以及洪洞县《大槐树志》记载:“明朝永乐年间,当地政府曾7次在大槐树左侧的广济寺集中了许多没有土地的农民前往全国各地,但凡迁移的百姓都登记在册,还可以领赏。”

具体怎么以,当时有移民条律“四口之家留一,六口之家留二,八口之家留三”,这样做确实是最悲痛的,一家人几乎都要分离,被活生生拆开,很多百姓虽不情愿,但是也没有办法,最后只能在大槐树底下哭诉,告诫被迁出去的儿女或者其他家人,如果以后不认识自己家住哪里,就以这颗大槐树为标记,再慢慢寻找自己的家。

现如今看见的大槐树是同根孳生其旁的第三代槐树,枝叶繁茂,高大威武。而槐乡的后裔遍布全国18个省份,姓氏囊括了几乎我们所有见过的姓氏,后也有专家考证,有足足812个姓氏从山西大槐树下被流放出来。

山西省洪洞县的大槐树是一个有名的寻根之地,有多少姓氏是从这里迁移出去的?

对于山西洪洞县大槐树移民有历史记载,有传说,最有说服力的是考古墓志和族谱历志为实。

69年潍坊一带实行殡葬改革火化,铲散坟头集中迁坟进公墓。在我村扒两坟,一为洪武四年坟墓,还有一永乐十年墓。

洪武四年墓是我祖迁到此地一代,名张信,墓为圆窑式,从顶上破开,向西南方坟门,顶上画有天上星月图,周围用墨笔画有人象及抬石盒祭祀二人像,并写有五代人名,记载洪武二年从涪城(四川绵阳)由大槐树而迁此向东二里张家庄上(现中裴村)。从戍于四川,卒于洪武四年。当时我是见证者,并下坟内读于村人听。并有铜镜一个,后村民卖掉了。那时没有保护意识,甚是遗憾。我潍坊市市志村志有好多村也记载由梓潼县迁来,一乡土中学教材也有记载。可见这是真实的。当然各地移民地不同,也有别地。不过我县大部流传由老槐树底下迁来,是四川人的说法人人皆知。直至现在墓门一直向西南方,面向老家,给去世老人指路时也是向西南。说人死后要回老家魂归丰都城。

由此可见,山西老槐树地方是朝庭移民的集中地。

山西省洪洞县的大槐树是一个有名的寻根之地,有多少姓氏是从这里迁移出去的?

据统计,移民姓氏有:李、王、张、刘、陈、杨、赵、黄、周、吴、徐、孙、胡、朱、高、林、何、郭、马、罗、梁、宋、郑、谢、韩、唐、冯、于、董、萧、程、曹、袁、邓、许、傅、沈、曾、彭、吕、苏、蒋、贾、丁、魏、薛、叶、阎、余、潘、杜、戴、夏、钟、汪、田、任、姜、范、方、石、姚、谭、廖、邹、熊、金、陆、郝、孔、白、崔、康、毛、邱、秦、江、史、顾、侯、邵、孟、龙、万、段、雷、钱、汤、尹、黎、易、常、武、乔、贺、赖、龚、文、庞、樊、殷、施、陶、洪、翟、安、颜、倪、严、牛、温、芦、季、俞、章、鲁、葛、韦等。

我的姓就是其中的“张姓”现在家乡河北邢台,从祖辈就知道是从山西洪洞县迁移过来的,据我们记载的有记录的两个族谱就能看出张姓就是从大槐树哪里来了。

《武安市儒山村张姓家谱》:始祖张从政明初从山西洪洞县石狮口迁徙而至。从十九世始,字辈为,连桂庆秋光 中庭满世香 瀛高多子步 新喜焕伦常。邢台市南宫市垂杨镇范家寨村张氏字辈:始祖张林(排行老五)从山西洪洞县(老槐树)迁徙而至。现字辈为宏润天昌泽 修德万世程 志嘉建伟业 忠义士书博(寓意前程锦绣)。张氏族谱主要宣扬爱国主义、耕读传家、内外和谐、明辨是非等精神,对构建社会主义和谐社会、培养优良家风家教、传承中华民族优秀文化具有十分重要的意义。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。