伪满建立后,为何放弃清朝龙兴之地沈阳,而将长春定为“首都”?

辛亥革命的一声怒吼,将延续了中国上千年的封建时代彻底的告别,作为最后一个封建王朝,清朝由此走向灭亡。资产阶级的期旗帜第一次走进了人们的视野。而资产阶级与封建帝制相比较起来,无疑是中国历史上时代的进步。

然而这上千年的封建帝制,清朝的上百年的统治已然是根深蒂固,仍然有一部分清朝遗老遗少妄图恢复帝制。然而,时代在进步,人民的思想也在不断的进步,对于帝制已经变得十分的抵触。因此,以溥仪为首的满清贵族想要重新建立王朝,只能借助于外来势力的帮助——历史上著名的“九一八事变”之后,日本占领了东北三省,这个时候以溥仪为主的清朝遗民依靠日本的帮助,在东北创建了所谓的伪满政权,然而实质上却是日本占领东北的傀儡势力。

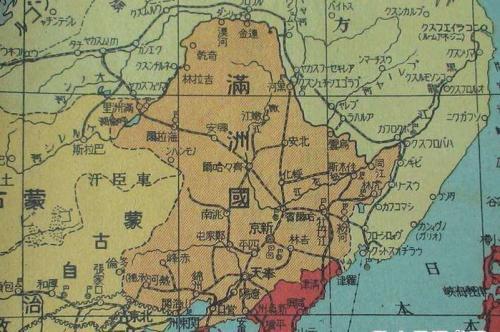

作为一个所谓的伪满朝廷,自然要有都城的存在,而作为当初清朝崛起的龙兴之地沈阳,却并没有成为伪满的都城,在日本的主导下伪满洲国反而选择了一个名不经传的小城市长春作为都城,那这到底是为何呢?

一、政治空白,是新兴势力的不二选择日本势力发动九一八事变之后,由于张学良的不抵抗政策,将东北三省拱手相让,日本开始了侵略中国的第一步。伪满势力创建之后,都城的选择至关重要。而沈阳也就是曾经的奉天,作为当初军阀张作霖的大本营,尽管日本已经彻底的占领了东北,但是张作霖的几十年的经营,人虽然不在了,但是奉天城内政治倾向依旧政是向张氏集团靠拢的。以沈阳作为首都,在政治上有着极大的不稳定性。并且因为沈阳曾经是清朝的龙兴之地,日本势力的本意是将以溥仪为首的清朝遗民作为傀儡彻底的掌握。而一旦选择沈阳这样一座对于清朝有着特殊意义的地方,无疑会让这些清朝遗民另起心思,甚至脱离日本势力的掌控,于是,作为当时东北的重心沈阳,就这样被日本势力所遗弃。

除此之外,哈尔滨也因为政治上的混乱,而被日本势力所抛弃。为何呢?这是因为哈尔滨紧靠着苏俄,已经在不知不觉之间被苏俄政治入侵,日本需要的是一座没有其余政治势力掺合的地方,这是日本在政治上的考量,一座稳固的都城,需要的不仅仅只是城墙的坚固,更需要之内政治的安定。于是作为东北省内数一数二的大城市,沈阳、哈尔滨都被抛弃。

那东三省还剩谁呢?自然长春就走进了日本人的视野。作为当时一个名不经传的城市,长春这个时候还没有发展起来,人员稀少,没有其余势力的涉足,于是长春在政治上相当清白,自然就成为了日本的首要选择。一座政治空白的城市更适合伪满的统治以及稳固。

二、交通必不可缺、通讯发达日本占据了东北三省,是更好的为占据中国而打下的根据地,日本正是以此为据点,对中原进行进攻。伪满的都城实际上倒不如说成是日本对于中国战略进攻的决策地。于是对于这样一个地方,就需要满足一个要求,那就是交通要迅速,以至于能够及时掌握辖区内的所有信息。

而我们来看看沈阳、哈尔滨这些地方,从东三省的位置考虑,其不是在最南方,就是在最北方,都处在整个东北三省的边沿地区,这对于日本伪满政府对于辖区内的信息掌控显然是不利的。

而通讯不便捷,在整个东北的统治自然也会处于不利地位,其实作为一个朝廷的存在,都城选择版图的中心,是为了能够对于整个疆域进行完整的统治,而避免出现天高皇帝远的现象。

出于交通位置上的考量,沈阳、哈尔滨的被抛弃则是必然的。就这样东北三省的中南部分,长春出现在了人们的视野当中。作为东北南满铁路以及中东铁路的连接点,长春的交通便利是毋庸置疑的,在铁路作为一种重要的战略物资的时代,长春作为这些铁路的中心,四通八达,可以从长春到达多个地方,这对于伪满朝廷实际上是日本而言,这种交通便利的地方,具有极为重要的战略地位。

除此之外,长春不仅仅是交通便利,而且因为在东北中部地区,使得日本占据长春能够进可攻,退可守,可以说是兵家必争之地。虽然长春当时的发展在东北三省中相比较起沈阳哈尔滨等地经济并不靠前,然而在政治方面以及交通方面却有着沈阳哈尔滨所没有的优势。

对于日本而言,占据东北最重要的目的是以东本为跳板,进而占据中原,所以相比较而言,政治地位以及战略地位至关重要。所以选择长春作为新都,是伪满朝廷就日本势力对于之后进攻中原战略的考虑所得的结果。

三、资源丰富,能够迅速发展除了政治以及战略上的考量,尽管长春只是当时的二线城市,但是却有着丰厚的资源以供其发展。所以经济并比不上沈阳哈尔滨等地,但是长春却有着经济发展起来的潜力。

长春在松辽平原的边界上,所以地理环境非常的好,宽阔又肥沃的黑土地,再加上气候的适宜,一年四季分明,而且降水量充足,非常适合农产品的生长,为长春的农业经济的发展起了很重要的作用。

不仅如此,东北地区地域宽广,但是却人迹稀少。尤其是在长春确定为伪满的新都之后,这样一个地广人稀的地方,更适合日本的统治。战略政治都符合了日本的需求,长春的经济发展依靠着长春的丰富资源也能够迅速的发展起来。

总结日本占据东北三省后,为了防止引起国际上的抵触与东北人民的反感,于是假意推出了伪满这样一个傀儡势力。但日本的目标还在进攻中国、占据中国,沈阳、哈尔滨等地经过了张作霖的统治或者苏俄的入侵,整座城市带有着浓厚的中国色彩或者是苏俄的气息,哈尔滨甚至有着大量的俄人在此居住。而选择长春这样一个多方势力都没有侵入的一个城市,更能使得日本在这个城市内随意的发挥,建造出带有日本气息的城市。

同时,这也是日本进行殖民统治的第一步在确定了长春未为新都之后,日本迅速的对长春进行规划发展修建,然而在规划中,却将中日进行分离,区别对待。并且在长春建造完全之后,日本还将长春利用电影的方式进行拍摄,对于长春的繁华进行宣传,进而迷惑中国人。

伪满建立后,为何放弃清朝龙兴之地沈阳,而将长春定为“首都”?

这事儿其实不复杂,如果溥仪能做主,他肯定会选择沈阳,奈何他身后的父上大人不肯定答应。非但不答应他留在沈阳,还明确告诉他这不是清朝复辟,更狠的是连祭拜努尔哈赤和皇太极的陵墓都不行,因为他们给溥仪找了个新祖宗——天照大神。

差点成为第二次918的天津事件1931年11月,臭名昭著的日本特务土肥原贤二秘密潜入了天津,然而刚刚经历918事变的中国人已经提高了警觉,11月3日天津《益世报》就披露了这货的行踪,并且推断他的目的要么是挟持溥仪,要么是制造混乱复制在沈阳的行径。

这家报纸的猜测非常准确,只有一点小错误,土肥原不是想二选一,他两样都想干。这家伙先潜入“静园”去劝说溥仪,老特务还是挺能忽悠的,他告诉溥仪日本出兵只是愤怒于张学良倒行逆施,并无意侵占土地,恭请溥仪去领导国家。

溥仪这二货也是没心眼儿,他居然还真就相信了。当然,吐槽机分析从被赶出紫禁城到皇陵被孙殿英盗挖,溥仪应该也是满怀愤怒的,尤其是孙殿英还没受到太大处分。于是溥仪在明知日本军部和内阁意见不统一的情况下答应了土肥原。

另一边日本特务也没闲着,在天津收买了2000多名暴徒,大部分是土匪、流氓和大烟鬼。这些人在日租界训练还发了枪支,就等着一声令下去攻打市区。在土肥圆(貌似错别字)的计划里挟持溥仪和攻打天津是互相掩护又互相成全的事儿,成一个就好,两个都成那就是赚了。

11月8日夜间11点左右,天津事件爆发,一千多暴徒兵分三路攻打警局等重要据点,日军直接开炮协助,天津市民死伤枕籍。时任天津市长兼警务局长的张学铭下令还击平叛,双方围绕电话局等设施展开激烈搏杀。

于此同时日军以保护日侨为名将装甲车开进“静园”,趁乱秘密将溥仪带走,完成了第一个目标。小六子也发了狠,直接调来一个旅的兵力开干,顶着日本军舰的大炮把暴徒打出了省府,总算没让918重演。

儿皇帝的悲惨遭遇怀揣梦想的溥仪同学刚到沈阳就挨了一棒子,关东军头目板垣征四郎扔给他一份宣言书和一条所谓“国旗”,告诉溥仪将当选“执政”。一脸懵逼的溥仪表示我的皇位呢?我的大清呢?

板垣征四郎笑了笑,大清是不可能大清了,您这辈子都不可能大清了,你大清复辟了是不是还得继续要中原?咱们又不傻,真会费这么大劲儿给别人做嫁衣?明白自己上当的溥仪也知道自己回去也是叛国枪毙,只能当好傀儡这个角色了。

1932年2月16日,关东军司令本庄繁把一群汉奸(除了马占山,那时候马公是诈降)召集到沈阳大和饭店,商讨了所谓建国事宜。溥仪连个参与的资格都没有,也就是这次会议确定了“伪满”的执政地。

还算用心思的地点关于定都地点一开始就把沈阳排除掉了,张家父子在此经营多年,根深叶茂,没人能保证不会出乱子。另外日本为了分裂中国明确这不是清朝复辟,把所谓“国都”定在清朝龙兴之地,总归会有不好的联想。

否决沈阳后哈尔滨和大连先后被摆上了桌面,哈尔滨当时算天然的大都市,适合日军北进发展,大连被日军侵占多年,经营得固若金汤。关东军赞成哈尔滨,日本内阁则相对倾向大连。

但这两个地方也很快被否决,哈尔滨太多接近苏联,容易进攻也容易被进攻,大连偏居辽东一角,不利统领全盘。而且大连算日本殖民地,鬼子可没那么大方,直接还给溥仪使用。

最终在多方妥协后,才决定把长春拿出来,原因也很简单,长春地处东北核心位置,建市史虽然不长却是铁路枢纽。日本长期依托满铁在这边经营,也算根深蒂固,对于溥仪的控制也更方便。

就这样,在1932年3月1日,鬼子扶植溥仪当上位满执政,定都长春,后来又改名叫新京。1945年8月苏联红军攻陷长春,伪满又短暂的把所谓“国都”迁到通化,虽然为期仅仅9天。

伪满建立后,为何放弃清朝龙兴之地沈阳,而将长春定为“首都”?

从明朝末年开始,沈阳就是东北地区最重要的一个城市,多尔衮率领清军入关之前,清朝的都城盛京就是现在的沈阳。

清朝刚刚建立的时候,清朝统治者为了避免丢失中原后无家可归,关闭了从关内进入东北的通道。当时的东北除了沈阳等几个大城市之外,其他的地方都比较的荒凉。闯关东的浪潮开始后,沈阳作为了东北最大的城市,成为了闯关东人最佳的去处,到了清朝灭亡的时候,沈阳已经成为了全国数一数二的大城市。

张作霖成为东北王之后,以沈阳为中心发展工业,将沈阳建设的更加繁荣。日本人刚刚占领东北的时候,东北最发达的城市主要有三个,排在第一位的就是沈阳,再往后是日本人控制的大连,然后就是北方最大的城市哈尔滨。日本人扶持溥仪建立伪满洲国的时候,满清遗老和奉系军阀中的汉奸一起商议伪满洲国“首都”的问题。满清遗老认为沈阳是龙兴之地,也是清朝曾经的盛京,因此他们都希望将沈阳作为“首都”。

奉系军阀在沈阳一带经营多年,他们的家产都在沈阳附近,因此奉系军阀中的汉奸也希望沈阳能够成为伪满洲国的“首都”。然而伪满洲国真正的当家人既不是张景惠为首的奉系军阀,也不是溥仪为首的满清遗老,而是他们的后台老板日本人。日本人根本不同意将沈阳定为“首都”,就连哈尔滨和大连也都被日本人否定,日本人不同意将“首都”定在沈阳,主要有三个重要原因。

第一个原因是日本人不希望满清遗老当家,也不希望奉系军阀当家,因此日本人肯定要将这些人调到一个全新的地方,以方便日本人控制他们。第二点原因是日本人考虑到国际舆论问题,如果日本将沈阳定为“首都”,那么日本人就不是在帮助溥仪“夺回故土”,而是帮助清朝进行复辟。“夺回故土”和“复辟”这两种说法看似没有多少区别,但是在当时的国际环境下,帮助一个封建王朝复辟,受到的舆论压力是非常大的。而帮助一个没落贵族重建国家,则不需要承担太大的舆论谴责。

第三个原因是东北军在沈阳经营多年,东北的很多人都支持张作霖父子,日本人担心在沈阳定都会夜长梦多。毕竟在伪满洲国建立的时候,东北军的势力仍然强大,很多东北军士兵无时无刻不想重回故土。日本人选择定都在长春,主要是因为哈尔滨位于北部地区,容易受到苏联的威胁,而大连的位置比较偏僻,再加上日本人经营大连多年,也不愿意将大连拱手让出。

在伪满洲国选择长春做“首都”的时候,长春还只是一个中等城市,日本人为了掩盖侵略罪行,对长春进行了大规模扩建。经过伪满洲国十多年的经营,在日本宣布无条件投降的时候,长春已经是一个常住人口超过百万,实际居住人口达到数百万的大城市。实际上从“定都”长春这件事,就能够看出伪满洲国“傀儡政权”的本质,溥仪作为伪满洲国的皇帝,在“首都”问题上都不能自己决断,其他的事情就更不用说了。

伪满建立后,为何放弃清朝龙兴之地沈阳,而将长春定为“首都”?

“九一八事变”后,日本侵略军迅速占领中国东北三省,随后又扶植清废帝溥仪组建伪满政权,并借助傀儡政权的力量,在东北地区推行军事占领、经济掠夺和文化洗脑政策,妄图将其变为日本的殖民地。然而,一直以复兴祖业为己任的溥仪,并没有将“首都”定在清朝的龙兴之地沈阳,而是选在当时“存在感”极低的小城长春,这究竟是怎么回事呢?

1932年2月,由大汉奸张景惠充任委员长的“东北行政委员会”,在沈阳召开会议,以讨论即将成立的伪满政权的“国体”、“国号”、“国旗”、“首都”等重大问题。与会人员很快就前三项议题达成一致,但关于将哪座城市定为“首都”一事,却发生了激烈的争吵,而日本方面不同意见的加入,无疑加剧这场争吵的激烈程度。

按照绝大多数满清遗老遗少和部分日本侵略者的意见,沈阳无疑是最佳选择。在满清遗臣们看来,伪满政权实质上是清朝的复辟,而沈阳作为“龙兴之地”,颇有一番光复国祚的意味,极具象征意义。与此同时,作为东北地区的经济、政治中心,沈阳生活着大量的日本移民,并驻扎着大批的侵略军,若将它定为“首都”,无疑是再恰当不过的选择。

但是,日本政府很快便否决了在沈阳“建都”的计划。因为在他们看来,伪满是一个全新的“国家”,而绝非清朝的复辟,一旦将沈阳定为“都城”,必然会给国际社会留下日本支持清朝复辟、逆历史潮流而动的负面印象。更何况,日本的终极目标是将东北三省并入其版图,一旦扶植伪满政权被误解为拥护清朝复辟,对于实现这个目标是相当不利的。

与此同时,沈阳还是奉系军阀的大本营,张作霖父子在这里经营20余年,早已跟地方上各种势力结合在一起,并拥有极为强大的民意基础。综合各种有关伪满的史料来看,日本非常忌惮张氏父子在沈阳一带的影响力,深知若是在此“建都”的话,根本无法建立起稳固的统治。正因以上两点原因,日本否决了将沈阳定为伪满“都城”的计划。

在沈阳被否决后,哈尔滨成为新的热门候选城市。支持者认为,作为东北北部最大的城市,哈尔滨不仅经济相对发达、市政建设成熟,而且靠近苏联的远东地区,对于日本实现北进战略、夺取西伯利亚后与德国会师的目标,是再好不过的基地。此外,还有人提出将大连作为候选城市,因为日本人在这里经营多年,统治基础十分稳固,有利于保障伪满政权的安全。

虽然这两项提议引起日本政府和军部的注意,但最终还是被否决。因为在高层看来,哈尔滨过于靠近苏联,并且是东北抗日游击武装活跃的地区,若将其定为“首都”的话,安全难以得到有效保障。至于大连,虽然安全保障不成问题,但是它僻居一隅,与东北地区中、北部各城市间的距离较远、交通不便,不利于稳固、有效的统治广大东北地区。

在接连否决沈阳、哈尔滨和大连之后,关东军方面提议将长春定为伪满的“首都”,原因是:长春地处东北地区中部,跟各大城市间的距离相差无几,有利于加强对各地的控制;战略地位重要、交通方便,可以充当日本对内对外作战的指挥基地;长春原本是一座不太受重视的小城,既跟清朝没有太大的渊源,又不存在活跃的抗日武装。正因如此,关东军方面将长春视作再理想不过的候选。

经过将近1个月的激烈讨论后,日本高层最终同意关东军方面的意见,正式将长春确定为伪满的“首都”。不久,日本又接受伪满“总理”郑孝胥的提议,将长春命名为“新京”。从1932年底开始,日本专家参考19世纪巴黎改造规划、霍华德的“田园城市”理论、20世纪20年代美国的城市规划设计理论,利用十余年的时间,将长春打造成一个极具“国际范”的大都市。

由于受到战争的影响,长春的建设计划虽然并未完成,但取得的成就却依然令人瞩目。到1944年时,长春的市区面积达80余平方公里,常住人口超过120万,并且拥有极为发达的交通体系。如果加上驻守长春的数十万军队和近百万流动人口,长春市内的总人口数已高达300多万,超过东京的都市区人口,在当时号称“亚洲第一大都市”。

长春作为“首都”达13年之久,直到日本因战败投降、伪满政权随之垮台后,才失去这一特殊的地位。1945年9月,长春光复,此后一直以吉林省省会的形式存在,直到今天。如今的长春,不仅是重要的工业城市,而且还因风景优美、绿化率高,成为游客趋之若鹜的目的地,享有“北国春城”的美誉,并名列“中国四大园林城市”之中。

资料来源:《伪满洲国史料》、《伪满洲国史料新编》、《日本帝国主义对中国东北的统治》等

伪满建立后,为何放弃清朝龙兴之地沈阳,而将长春定为“首都”?

位于东北吉林的长春,其实是一个很年轻的城市,长春从建城至今只有200多年的历史,但是,在九一八事变后,与东三省一起沦陷日本帝国主义手中的长春,居然成为了日本一手炮制的傀儡政权伪满洲国的“国都”,并改名为“新京”。在东北三省中,当时只有这13万人口的长春几乎是白纸一张,其文化、政治、经济价值不但逊于哈尔滨等城市,就连历史地位和意义,都远不如清朝龙兴之地沈阳。虽然只是傀儡政权,但是,名义上伪满洲国的“元首”毕竟是清朝逊帝溥仪。

那么,伪满政权为何要将殖民统治中心设在长春,而不是清朝龙兴之地沈阳呢?

伪满皇宫博物院

众所周知,几百年以来,被称作奉天的沈阳一直是整个东北最大的城市,它也是整个东三省政治、军事、经济中心,当时更拥有40万人口,在伪满政权建立以前,定居奉天的日本人早就超过了2万人。尤其是在九一八事变发生后,日本侵略者马上就把关东军的总司令部搬到了奉天,随后,日本政界、军界、汉奸都聚集在这座城市。

正因如此,早在1931年10月24日,关东军总司令就提出,将伪满政权的首都设于奉天的提案。然而,这一方案最终被否决,因为在日本人看来,奉天深受奉系军阀影响,会导致管理不便;奉天曾经是清朝古都,将新政权的首都设置在这里,反而有几分复辟清朝之嫌。出于这两个原因,奉天反而难以成为伪满政权的首都。

伪满洲国老建筑

至于为何要将首都选在长春,日本关东军主要是出于以下几个方面所考虑的。首先,在整个东北三省中,坐落在中南部的长春地处辽河平原和松花江平原的门槛上,四季分明的气候适合谷物生长;它又坐落在南满铁路和中东铁路连接点,四通八达的铁路网,让它拥有着非常重要的战略地位;长春还具有海运优势,可以通过海运轻松到达日本、朝鲜。

长春地图

其次,长春拥有着丰富的资源,便宜的地价,这些都吸引了日本关东军的眼球,让他们可以进行更加直接的移民活动。长春地广人稀,同时又拥有广阔肥沃的黑土地,这些农业资源利于日本移民。由于长春建城历史短,在所有东北城市中长春的土地更为廉价,这让日本殖民者可以疯狂争购和掠夺土地资源。综合以上这两点,规模小、人口少,没有旧城改造负担的长春,有利于日本关东军进行新一步的城市规划建设,他们甚至可以根据自己的意愿,将长春打造为一座充满日本文化气息的新城。

伪满时期的长春

最后,伪满政权选择长春是出于政治因素和北进方针考虑。自从1907年开始,长春已经成为了日本殖民者在中国东北最强的据点之一,他们在这里开商埠、设领事馆,在九一八事变发生时,这座小城所居住的日本人多达1万人。更何况,长春所受奉军势力影响较小,难以对伪满政权构成威胁,这就让长春成为了日本侵略者监督的理想城市。

再者,日本建立伪满政权的目的不只是为了统治东北,从军事战略上考虑,日军想要以东北为中心,向中国关内地区和苏联远东地区进行侵略,政治色彩稀薄的长春,就成为了最适合为伪满洲国国都的城市。

伪满建立后,为何放弃清朝龙兴之地沈阳,而将长春定为“首都”?

1932年2月,由张景惠为首召开了一场会议,这一场会议主要的内容是研究、讨论即将成立的伪满洲国,召开会议的地点恰好就是问题的开头地“沈阳”。当时对于伪满洲国的国体、国号以及国旗各方面展开了激烈的讨论,尤其是地方首都的问题,更是争得面红耳赤,最后的结果是伪满没有选择龙兴之地沈阳,反而“投向”了长春。

为什么不选沈阳,反而选择当时地理位置优势靠后的长春?

答案:因为做决定的并不是这些“螳螂”(清朝遗老),而是潜伏在幕后的“黄雀”(关东军)。

清朝遗老的殇,被迫放弃龙兴之地伪满的确立,在当时的东北来说,属于非常大的一件事,这件事情不仅代表着东北即将被完全分割,还代表着日本对于东北的掌控程度,可以说这受到了当时东北实权人物以及日本的高度重视。

很多日本商人都希望伪满的首都建立在沈阳,因为沈阳历来是东北的经济政治中心,而且对比当时的长春来说,沈阳就是一个庞然大物,跟哈尔滨并列东北两大经济巨城,所以很多日本的商人都希望建都沈阳,而不是长春。

正当所有人以为众望所归,伪满必将会建立在沈阳的时候,来自于关东军的反对,给所有人重重的敲了一记警钟,关东军反对伪满定都沈阳。

为什么呢?

正当所有人都不理解的时候,关东军给出了一个很好的解释,那就是:

沈阳的前身是“奉天”,都知道沈阳在日本没进入东三省之前,是张作霖、张学良父子的大本营,经过了漫长时间的积累,势力盘根错节,对于当时的日本人来说,完全不利于统治,更加容易出现问题。

沈阳是清朝的龙兴之地,对于日本人来说,也不希望清朝这条垂垂老矣的巨龙重新回到沈阳,他们需要的是一个新建的国家,而不是“复辟”,如果将伪满建立在沈阳这块土地之上,必然会给人一种清朝复辟的错觉,这就不是日本人想要的结局了。

当时的日本是打着将东北分离出去的意图,并且将东北完全并入日本,虽然异想天开,但在当时的情况来说,伪满的建立无疑是一个绝佳的机会。

在各方争执磋商部下之际,关东军拍板表示:伪满国定都长春,理由不是为了分割东北,而是长春处于东北的中心地带,未来的某一天,关东军必将进攻苏联,到时候指挥军队也显得更加轻松方便,此话一出,就已经定下了日后建都长春的基调。

当时的溥仪,也抱着能够定都沈阳的目标去争取,但是无奈,人微言轻,本就已经没有权力的溥仪,听到这个消息,仿佛一下子被抽去了精气神,不入龙兴,谈何兴?

定都长春的原因及后续波澜关东军定都长春,在意料之中,也在意料之外,为什么这么说呢?

意料之中:

1.战略地位

长春有着不可比拟的重要战略地位,别看当时不起眼,但是它正好插在了东北的中心地带,言之进可攻,退可守,说是天然的兵家必争之地也不为过,这种地带对于当时的日本人来说,恰好是最为需要的,所以才会被强行干预。

2.铁路枢纽

再看看铁路,有一条铁路是可以直达哈尔滨的,还和沈阳、大连联通,可以说交通是无比的便利。

3.因无渊源而无根基

长春在当时之前仅仅只是一座小城市,并且和清朝并没有传出有特别大的干系,在这种情况下,自然是关东军理想的驻扎之地,也是最安全的地方。

意料之外:

在长春还是小镇之时,沈阳就已经是东北的经济重城了,诸多日本人以及俄国人在里面发展,各方政治势力都洗礼了这个古老的城池,底蕴可以说最为的深厚。在那个时期,要是关东军咬咬牙,将沈阳作为伪满的都城,能够获得多大的回报谁也不知道。

正是因为这种想法,所以所有人都以为伪满都城在沈阳应该是没得跑了,谁知道最后居然选择了长春,这个在当时底蕴不深的城市。

根据《伪满洲国史新编》和《伪满史料丛书》中记载,在1932年3月,日本为主的沈阳商工会议所想驻当敌军求情,请求重新考虑都城选址一事,并表达了非常渴望和迫切的心态,想要都城建立在沈阳,但是关东军大本营已将此时定下,就没有再作修改。

结语:每个城市都有其必然的优势和劣势,沈阳固然有沈阳的好,但是长春的地理位置,也是不可忽视的存在,正因为沈阳是清朝的龙兴之地,所以沈阳并不会作为都城的选址,反而选择了长春。

对于在长春市居住过的那些老人们而言,他们大多数都清楚的记忆着自己居住的城市,曾经有过被日寇占领长达14年的痛苦记忆,并且那个时候的长春叫做“新京”。

溥仪已经失去了所有的话语权,所以如果是溥仪选择,那么沈阳是最好的地方,但是恰恰这个事情溥仪只有听命权,而无话语权,所以选择了长春。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。