清朝一种神奇的“刀尖药”,为何解放后却消失了?

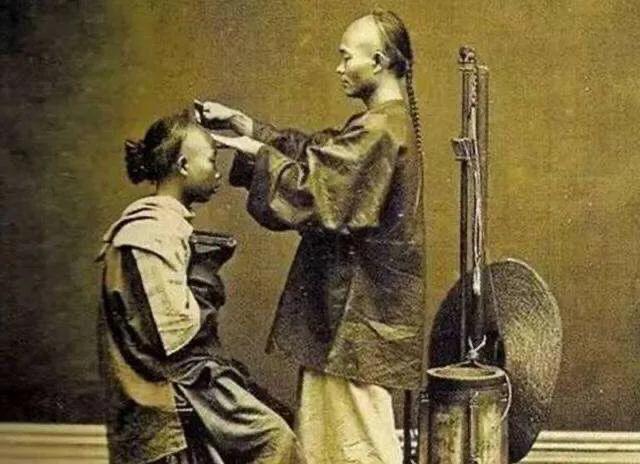

满清入主中原之后便推广满人的一些风俗习惯,其中一点也就是让汉人使用满族的服饰以及发型。

满族的发型特点就是前半部剃光,后半部扎一个大辫子。虽然看着非常精炼,但是有一个特点就是要经常剃头,不然的话前半部分很快就会长出来,长的过长就是杀头之罪,因此在清朝时期剃头匠的生意还是比较火爆的。

所以对于大家来说剃头都是稀松平常之事,经常剃头有时候不免也会有所刮伤。不过在清朝时期,却有一个非常好的治愈伤口的药叫做刀尖药。

无论是有多严重的伤,只要是一涂就会好。在清朝之后就没有了刀尖药,这是怎么样的一回事呢?相传当年安阳有一个剃头匠的技术一直不太好,经常会给客户刮伤头皮,所以他的生意不太好。

后来他发现自己一个表亲擅长配置各种药物,尤其是这种治理伤口的药,于是这个剃头匠就从自己亲戚那里弄来药方,这个治理的伤口的药主要是用一种“龙骨”所磨制的药粉。

后来在稍加改良之后发现这个药粉的止血功能特别好,无论是什么样的伤口,只要是将这个药粉撒上去就可以治好,于是这个剃头匠后来也不剃头了,改行卖“龙骨”粉,而这个药也就起了个名字叫“刀尖药”。

1899年国子监祭酒王懿荣得了疟疾,当时其中一枚药材就是“龙骨”,王懿荣在喝中药的时突然发现这个药材里面的“龙骨”上面刻的有字,后来经过研究之后发现这是一种上面几乎有整篇的文字记载。

王懿荣一直对中国的古文很有研究,所以他瞬间明白这是中华民族的瑰宝,于是他立刻向朝廷禀报,并且出重金去各大药店买走了这些写有文字的这些“龙骨”,经过研究发现这些就是甲骨文。

之后全国各地的古董商收集“龙骨”,这些有文字的“龙骨”价值瞬间暴涨,大家也知道,原来这是一种难得的古董。

刚开始的时候大家不知道“龙骨”的珍贵,所以也就卖给了药铺去做药粉,而后来在大家得知了“龙骨”珍贵之后,自然也就没有人再拿这种骨头做粉了,反而都卖给了古董商们去收购。

用来做药的都是那些没有文字的骨骼,后来这些没有文字的甲骨也被炒上了一定的价格。

能够止血治伤的药品有很多种,而之前用龙骨磨粉是因为龙骨的价钱比较便宜,现在龙骨的价格暴涨,药店也就迅速找到了替代物。

后来中国历经了战乱,但是这些古董们一直有各大收藏家保存着,而等到后来新中国成立之后,我国对这些甲骨文进行了统一的回收和归拢,这些甲骨作为一些重要文物,由我国的国博物馆进行特殊的收藏。

现在如果真的在民间发发现了一件甲骨,要么是被国家收有,就算作为个人收藏其价格也是高出了天价。

再加上现在的各种消炎药还有治疗伤口的药效果也很好,自然不会有人拿这么贵重的东西去做这么鸡肋的药物了,所以刀尖药这个药物也就失传了。

清朝一种神奇的“刀尖药”,为何解放后却消失了?

我国中医药博大精深、源远流长,在清朝流行一种神奇的“刀尖药”,这种药用来止血有特效,然而到了解放后,药店里不见“刀尖药”的踪迹了,这是为什么呢?

何谓“刀尖药”?“刀尖药”是由龙骨研成粉末而成的。

“龙骨”在清朝时是一味药材。其实不是龙的骨头,而是大象或者犀牛这些古代珍贵动物的骨头化石,主要分布在我国的北方地区,比如山东,河北、甘肃和青海等地区。

这是一种很珍贵的东西,挖出龙骨以后,放在空气中极易破碎,由此很容易研制成粉末。

发现龙骨有止血功效的是清末一个老农民。清光绪六年(1880年),安阳附近的老王头在一片闲散地里翻耕土地,突然翻出了几根大骨头,清去泥土,发现骨头上刻着字。

老王头很好奇,于是就把这些骨头装在布袋里拿回了家。

他的邻居是一个老夫子,他拿着这些骨头让老先生辨认一下上面的字。

当老王头拿出这些骨头后,老先生马上认出这是大象、犀牛等之类的骨头化石,至少有上千年的历史。

老先生说这是“龙骨”,医书上记载这是一味中药材,有止血的功能。老夫子说:“药店里回收这些东西,你不妨卖给他们换点零用钱”。

老王头一听喜出望外,想不到自己误打误着能挣点外快。于是老王头把骨头卖给了药店,药店研制成粉末,起了一个很商业化的名字——“刀尖药”。

据说这种药对止血很有特效,把粉末撒在伤口上,止血、收敛有特效,堪称神奇的“云南白药”。

老王头尝到了甜头。更加卖力的翻耕土地,还别说,陆陆续续又挖出了一些龙骨。

老王头有钱了,人们也知道了他这种赚钱方法,于是纷纷效仿在地里寻找龙骨,逐渐在安阳地区形成了买卖龙骨的市场。

转眼19年过去了,到了光绪二十五年(1899年),一个人的出现垄断了龙骨市场,所有的龙骨都到了他的手中。

这个人为什么要垄断龙骨市场?他是谁?这个人就是清朝的国子监祭酒(相当于教育部长)王懿荣。

原来这一年他得了“伤风感冒”,由于平时他通晓一些医术,于是自己就去北京乐仁堂去买一种叫龙骨的药材。

王懿荣(1845~1900年),山东省福山县(今烟台福山区)古现村人。中国近代金石学家,鉴赏家和书法家,发现和收藏甲骨文第一人。光绪六年进士,三次荣任国子监祭酒。顺带说一下,龙骨是一种多用途的中药,它不仅只有止血的功效,与其他药材配伍具有多重功效。

王懿荣买回了一根龙骨,突然发现龙骨上有文字,由于他是鉴赏家和收藏家,很快辨认出这些文字就是甲骨文。

他马上联想到安阳市是殷墟遗址(商朝后期都城遗址),地下肯定埋藏着许多古物,这也是为什么老王头和安阳地区的人们能够从地里翻出龙骨的原因。

王懿荣马上向朝廷做了汇报,与此同时他让好朋友到安阳龙骨市场收购,他把自己多年的积蓄用来收购龙骨,并且高于药店的价格大量收购带文字的龙骨。

王懿荣抢救性的收购保护龙骨(甲骨文),山东、河北以及北方一些地区的龙骨,都集中到了他的手上,药店失去了龙骨的来源。

前面我们也说了,龙骨是一种罕见而珍贵的东西,在没发现甲骨文之前,只是当做廉价的一味中药来对待。当王懿荣发现了甲骨文的秘密以后,龙骨的身价百倍上升。

药店能止血的中药材很多,由于龙骨价格飙升,药店于是就弃用了龙骨用其他药材代替,商业性很强的“刀尖药”就此消失。

解放后,国家投入巨资加大了甲骨文的研究,龙骨更不可能被当廉价的药材入药,“刀尖药”的消失符合市场规律。

在成本过高,没有利润的情况下,药店里的人也不傻,无利可图他就不生产“刀尖药”了,这个道理很容易理解。

文/秉烛读春秋

清朝一种神奇的“刀尖药”,为何解放后却消失了?

先说说这种神奇“刀尖药”的由来吧。

(珍贵的甲骨)

清末1880年左右,河南安阳小屯村的村民,在耕种翻地的时候,偶然从地里挖出几块骨头。有经验的老人一看就说了:这是龙骨,能入药。

龙骨,其实就是古代哺乳动物的骨骼化石,中医很早就拿来入药,并不是什么稀罕物。

但是,这次挖出来的几块龙骨,还是有点不一样,这些牛骨头和乌龟壳子,上面还刻着一些乱七八糟的符号……没关系,不妨碍入药。

于是,在随后一次偶然的尝试中,村民发现把这种龙骨磨成粉,治疗外伤止血效果非常好。于是,给它取了个响当当的名字:刀尖药!

小屯村的农民们,在翻地的时候经常能发现这种带符号的龙骨,于是都收集了起来,拿来赚钱。比如说,安阳地区每年春秋两季,都要办一次庙会。四面八方的人都赶过来,做买卖看热闹,人挤人货挨货,难得的好机会。

村民们就把龙骨磨成粉,打着刀尖药的招牌,在庙会上当特产来买。这一来二去的,刀尖药也就火了,也有药店专门来收药了。

就这么,刀尖药流行了十几年,各大药店里都有龙骨这味药卖。(王懿荣)

1899年秋,国子监祭酒王懿荣得了疟疾,于是去药店抓了一副中药,其中就有龙骨。拿回来之后,王懿荣忽然发现,这龙骨上刻的似乎是文字啊!于是,他通过古董商人大量收购龙骨,并且认真研究,结果发现,龙骨上面,是商代的甲骨文。一直被当成刀尖药的龙骨,其实是非常有价值的文物。

最让人不可思议的是,在王懿荣发现甲骨文之前,中药店里收龙骨,都喜欢上面没有字的。所以小屯村的农民们挖出龙骨之后,往往要费劲把字磨掉再卖。时间长了觉得麻烦,干脆把带字的全扔了,挑出不带字的去卖……

总之,王懿荣的发现,让这种龙骨瞬间成了香饽饽,很多人都专门来收购。

身价倍增的龙骨,还做什么刀尖药,浪费啊……于是,这种神奇的“甲骨刀尖药”慢慢结束了自己的历史使命。(殷墟)

就在王懿荣努力搜集甲骨的时候,八国联军打进了京城。异常悲愤的他投井自杀,时年55岁。王懿荣死后,著名小说家刘鹗买走了他的所有收藏,并且又通过古董商人等方式,搜集了总计5000多片甲骨,与1903年印刷了《铁云藏龟》——我国第一部甲骨文著作。

清末民国时间,时局动荡,战乱不休,但是这些珍贵的文物一直有人守护。直到解放以后,作为重要文物的甲骨,更加有了法律的保护。这种情况下,还有谁会拿来做刀尖药?

而河南安阳小屯村,正是现在赫赫有名的殷墟所在地。自发掘至今,这里已经出土了有字甲骨约15万片,为中国的历史研究提供了宝贵的资料。

清朝一种神奇的“刀尖药”,为何解放后却消失了?

为什么消失?因为如果有这种药的话根本没有人用得起!

故事的开始首先要介绍一位著名的金石学家,他的名字叫王懿荣。

公元1899年夏天,王懿荣偶感风寒由于刚开始没有注意,过了一段时间依旧没有痊愈,王懿荣的家人就到药店中找郎中配了一副药。王懿荣对药学也十分的感兴趣,家人回来之后拿起医生开的药方就看了起来。突然一个陌生的名字出现在了视野中,“龙骨”是一味什么药,怎么从来都没有听说过?

王懿荣打开药包,找到了方子上的龙骨,看起来像是某种动物的骨头,上面似乎还有类似于线条的东西,在一片稍微大一点的骨头上,一个类似汉字的线条引起了王懿荣的注意,作为金石学家的王懿荣知道这可能不是上面简单的药材。

这个时候的王懿荣已经顾不上治病了,连忙赶往药店。在药店掌柜的描述下,王懿荣了解到龙骨这种药材大多来自于河南安阳小屯村,当地的百姓在田里劳作时无意中挖到了大量的龙骨,而百姓也认为这是好东西,于是将其研磨成粉末贩卖到药店,而各大药店也给龙骨取了一个名字——刀尖药,意思就是止血效果特别的好。

了解到情况之后,王懿荣嘱托药店掌柜,如果再有整片的龙骨不要研磨成粉末,我花钱购买。这样子掌柜当然很高兴,没过多久就给王懿荣找了多片完整的龙骨,王懿荣以每片二两银子的高价收购,而龙骨研磨成粉末的售价每斤才五文钱。

当王懿荣仔细地研究龙骨之后,发现上面撰写的就是早已失传已久的殷商文字,这个消息一出,龙骨的身价暴增,再也没有人将龙骨作为一种药材,龙骨就此变成了国宝。那么为什么如此宝贵的东西会大量的出现在河南安阳这个小地方呢?后来人们才知道小屯村就是当年殷墟的中心地带,所以会出现大量的“龙骨”,也就是我们现在说的“甲骨文”。

只是不知道当年有多少“甲骨文”被人们当做“龙骨”吃进了肚子。

清朝一种神奇的“刀尖药”,为何解放后却消失了?

因为这种“刀尖药”的原材料非同小可。

刀尖药清朝末期,男人都梳着辫子,剃头行业极为吃香。许多剃头匠都会在箱子里预备几包“刀尖药”,以防在剃头时,自己万一失手划破顾客头皮时手足无措。因为这种刀尖药的疗效非常神奇,但凡破皮刮伤,只要敷上一点刀尖药,第二天便可以好。这种刀尖药在当时各药铺都有卖,堪称“最好的金创药”。当时民间还流行有一句话“除了砍头,,一敷便好”,足见此药的神奇疗效。那么这种刀尖药是用什么配制的呢?

原来清朝末期,有一个叫李成的剃头匠,他剃头的技艺不怎么样,常有把顾客的头皮划破的现象,为此他十分懊恼。后来他听说自己老家亲戚有一种神奇的止血药。于是他回到家收集该药的秘方。原来这些药是老乡们从野外捡回来的“龙骨”,捣碎后制成粉末,敷在伤口上,便有了神奇的止血功能。自此以后李成就做起了收集这种龙骨捣碎后制成“刀尖药”,专门卖刀尖药为生了。

后来有专家偶然发现这种制作刀尖药的龙骨上面有字样,经过认真研究,断定这种龙骨非同一般,而是殷商甲骨,具有非常高的文物价值。有个叫范维卿的意识到这种甲骨的珍贵价值后,不惜变卖家产,将全城的甲骨买下,终其一生共收集了甲骨1500多片,为抢救我国历史文物做出了巨大的贡献。

解放后,随着国家对甲骨的加大重视,它们都成了重要的国家级文物,被相关部门保护起来。故此在民间流行的这种神奇“刀尖药”也就逐渐绝迹了。其实这种刀尖药在当时之所以被传得如此灵验,并非它的止血效果优于其他金创药,而是在当时社会医疗药品极其匮乏的条件下,这种刀尖药似乎是性价比最高的良药了。

在无知的情况下,国家重点历史文物竟然被用来制作“刀尖药”,幸亏被有关人士及时发现,并受到了保护,不然真是可悲。

历史时刻录,每日一历史,分享历史时刻,品味历史时光,感谢您的观看,欢迎您的评论,动动手指点个赞呦!清朝一种神奇的“刀尖药”,为何解放后却消失了?

即便是在上世纪,小孩子顽皮,把手割破了,或者哪里碰破一块皮,基本上是不会去医院清洗伤口,然后巴扎或者缝合什么的。

因为那个时候基本上每户人家都有治疗这种磕磕碰碰的小妙招的。有的人家直接到祖宗牌位前的香炉里抓出一把香灰给捂在伤口上,用布给包了。然后也会很快止血,过不几天也就好了。

沿海地区的很多人家,会在家里藏一块乌贼骨,就是乌贼肚子里抽出来像一个整块的骨头一样的东西。哪里破皮流血了,就把乌贼骨拿出来,拿小刀在上面刮出细末来,捂在伤口上,也是很快止血,用不了几天就结疤好了。

其实香灰止血这些都是有一定科学依据的,那就是香灰里有钙离子,会促进血液凝固。而乌贼骨其实就是中医里常说的“海螵蛸”,它实际上是乌贼的内骨,对伤口和流血有收敛的作用。

但是曾经在这些特效药流行之前,在清末还有一个更为厉害的“刀尖药”,几乎是剃头匠必备之物。传说是点上之后数刻之内,伤口便结痂了,隔天便可痊愈。

虽然是不是像传说中的这么神,有待考证。但是这种“刀尖药”的确在清末的时候,被大规模摆到了很多中医药店里售卖的。而且剃头匠应该不撒谎,因为剃头时很容易刮破头皮面颊,这个药若不灵验,可以立刻止血,剃头匠也不会当做肘边必备。

那究竟是什么药这么神奇?中医里有一味药叫“龙骨”。此“刀尖药”便是“龙骨”磨碎所制。“龙骨”其实就是古代哺乳动物,如象类、犀类、三趾马、牛类、鹿类等的骨骼化石或象类门齿的化石。说白了就是某些古生物的化石,在历史上,曾经被当做中药用了近千年。这种“龙骨”虽然有止血的功效,但是最主要的还不是完全当做“金疮药”来被使用的,而是使用在心悸怔忡,失眠健忘,惊痫癫狂,头晕目眩,自汗盗汗,遗精遗尿,崩漏带下,久泻久痢,溃疡久不收口及湿疮,等等一系列病症之中的。

但是在1880年左右,河南安阳小屯村的村民,在挖地的时候,发现了一种带有像文字一样图案的“龙骨”。

发现中药材,首先想到的自然是拿到中医铺子里去换钱。但是因为上面有图案,所以担心中医不收,于是就把上面的图案用小刀刮掉,没想到这一刮,刮出了一个神奇的发现,刮下来的粉末敷在伤口上,止血有奇效。

这一个发现使得这个“带图案的龙骨”就变成了一味非常厉害的“金疮药”。但是一开始并没有能够直接打入中医药店的销售渠道,而是由游医、江湖郎中、摆地摊打把式、剃头匠这些社会底层人群中流行开来,因此也就成了著名的“刀尖药”。

一直流行了十几年之后,终于打入了中医药铺,就变成了各大药店均有销售。直到1899年,国子监祭酒王懿荣生了病,到药店抓药。

结果就发现了这个龙骨怎么和以往见到的不一样啊?上面还有“字”。要说王懿荣也算是金石大家,很快就发现了这哪是上面“龙骨”啊?这是老祖宗的文字啊,于是倾尽家财到处收集这种“带图案的龙骨”。却不曾想反而推高了这种“龙骨”的售价,最终倾尽家财,也未能如愿。

王懿荣死后,倒是刘鹗继承了他收集的这些“带图案的龙骨”,还继承了他的愿望,终于在不懈努力下,利用收集到了5000片甲骨,于1903年印刷了我国第一部甲骨文著作《铁云藏龟》。

到了解放后,甲骨文的保护受到了国家的重视,所以“刀尖药”的原材料“带图案的龙骨”也就“断货”了。所以“刀尖药”也就彻底消亡了,后来香灰和“海螵蛸”其实是一样用的。

文/炒米视角

原创首发,欢迎关注或吐槽

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。