听说以前很多四川人都是广东人过来的,那为什么没把方言带过来?

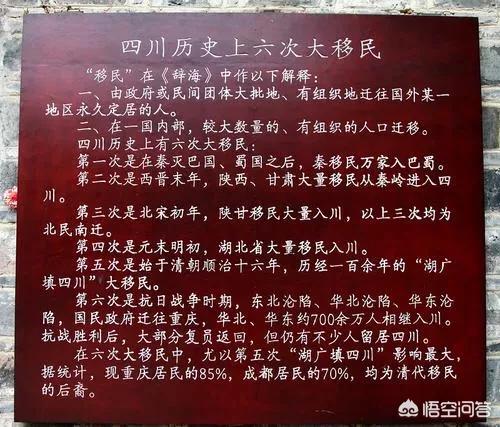

这个问题关系到明清两代四川的移民史,我分几点说下吧。

1.明清两代所谓的“湖广填四川”主体是湖北人,不是广东人。

元末明初,红巾军将领明玉珍携士卒及家属共40万人马从湖北经三峡入蜀,是为第一次“湖广填四川”。此次入蜀的40万人马(包括将领明玉珍)多为湖北人。

第二次“湖广填四川”发生在洪武二年(1369年)到洪武二十四年(1391年)间,前后持续了22年。此次入蜀的主要人口来源地还是湖北地区,其中尤其以麻城孝感乡为最。

这里另外补充两点。一是明代在地方设布政使司为最高行政机构。湖广布政使司,也可以简称为“湖广省”,但是它的辖境当时只有两湖地区,和两广半毛钱关系都没有。二是洪武移民提到的麻城孝感乡在明成华八年(1472年)就已经被撤销了,所以今天祖籍是麻城孝感的四川人,其祖上就是从明朝洪武时期迁到四川的。

清康熙年间,湖广省被划分为湖南、湖北两省,所以事实上有清一代已经不存在“湖广填四川”的说法了,这个误区值得注意。康熙时期由于战乱,四川人口仅剩约50万人,所以从康熙十年(1670年)开始,清政府就扩大了对蜀的移民范围。

不同于洪武移民的偏于一隅(仅限于湖北西部一带),清朝移民入蜀的范围除了两湖地区,还包括江西、福建和广东等周边省份。但是湖北地区仍然是清朝四川移民的主要来源地,而其中仍然是麻城人占多数。

所以,“湖广填四川”是以湖北人为参与主体的数次四川移民运动的总称。

2.移民四川的广东人多为客家人。四川话其实属于北方方言体系,所以事实上从赣闽粤三地迁入四川的客家人很难与当地四川人沟通交流。由于与当地社会存在文化、语言隔阂,所以外省客家人自主形成了一个方言社会、一个文化孤岛。比如今天在普遍都说“湖广话”的四川中东部地区,仍然存在着一些客家方言区。例如成都就还有百万客家人。

3.由于广东人自发移民四川的较多,而且时间跨度大,所以没能形成方言社会。广东人主要是在清朝移民四川,时间跨度将近一个世纪。在这100年期间,由于人数规模较小,不得不与当地四川人共同生活交流,所以流传到蜀地的粤语,大概在第二代移民时期就被当地方言无情地同化了。

总之,由于历史、语言的各种原因,四川土著说粤语的应该不多了或者几乎没有。而“湖广话”却在当地强势地存活了下来,甚至有一统蜀地的趋势。

听说以前很多四川人都是广东人过来的,那为什么没把方言带过来?

四川的人口发展史是极其悲凉的,在两个历史时期中,四川曾遭遇到过非常可怕的人口削减,其中一次发生在宋朝灭亡的时候,一次发生在明朝灭亡的时候。

四川的第一次大规模人口削减南宋是我国境内最后一个被蒙古骑兵打下的国家,虽然南宋的军队实力并不是特别强大,但是凭借着长江的屏障优势,南宋在蒙古骑兵的攻打下支撑了很多年。

蒙古骑兵为了打下南宋,他们就专门跑到了长江的上游地区,打算通过四川的路途杀入南宋。

正是在南宋和蒙古骑兵的轮番作战中,四川在宋朝末年遭遇了巨大的人口伤亡,根据相关资料的记载,在元朝建立的时候,四川人口仅剩下了60万人。

一直到明朝建立,四川的人口都一直无法缓过来,直到朱元璋通过强行调集湖广地带的人们移民,四川的人口才慢慢恢复了过来,直到万历年间的时候,四川人口增长到了370万人。明朝时期四川的人口来源明朝时期,四川的外来移民主要就是从当时的湖广地区过来的。

不过说到湖广,大家可不要以为湖广说的是湖北、湖南、广东、广西。

湖广的说法最早来源于元朝,在元朝的时候,湖广包括了大部分的湖南、湖北、广西,广东只有雷州半岛归属在湖广行省的管辖下。到了明朝的时候,情况又有所不同,在明朝,湖广仅包括现如今的湖北和湖南。

因此,我们可以知道明朝时期的四川外来移民,主要是从湖南和湖北过来的。

四川的第二次大规模人口减少在明朝灭亡的时候,四川又经历了第二次人口重创。

在清朝官方的说法中,明末时期的四川人口大多数是被张献忠给杀的,不过根据后人的推测,张献忠虽然在明末时期杀了一部分人,但绝对不是四川大规模人口减少的罪魁祸首。

在那个时期的四川人口削减中,清军绝对占据了主要影响,不过因为各方面资料被清朝毁灭得一干二净的原因,所以他们具体在其中负到多大责任,我们怕是永远都搞不清楚了。

根据《四川通史》的记载,四川在顺治18年的时候人口仅有8万多人,一直到康熙皇帝上位,四川的人口才发展到了9万人。因为四川的人口数量实在太稀少了,所以在底下官员的建议下,康熙皇帝就发动了第二次的湖广填四川。

清朝时期四川的人口恢复不过虽然这次大规模人口移民也被称为湖广填四川,但实际上这次的移民来源已经不仅局限于湖广地区了。

在清朝初年的人口移民中,湖北占据到了15%,湖南占据到了10%,其余75%的移民人口分别由湖南、山东、陕西、云南、广东、广西、福建、山西、甘肃、贵州、江西、安徽、江苏、浙江等多个省份分担移民。提问中专门提到的广东,其实和广西的移民人口相加起来,才仅占到了份额中的10%。

由此可见,广东在清朝时期的四川人口填充中,并不是主要的人口移民来源。

而历史中虽然有两次湖广填四川,但因为明朝末年四川人口削减太过于巨大,所以我们了解现如今四川人口构成的时候,我觉得仅了解清朝时期的移民数据就可以了。

广东人没把方言带到四川的说法并不准确在提问中有说到广东人没有把方言带到四川,这种说法实际上是不准确的,四川现如今的方言,其实有一部分的来源就跟广东移民有关。

在现如今的众多四川方言中,广东客家人带来的客家话是包括其内的。

因此我们可以知道,广东人在来四川的时候,并不是没有把方言带过来,只是因为他们群体并不是多数,所以在影响不足的情况下,被忽略掉罢了。

所以说这就是现如今四川人口的大概构成,四川现如今的人口并不是大多数由广东人发展过来的,只能说是由广东人和其他众多省份的人,相加在一起发展而来的。听说以前很多四川人都是广东人过来的,那为什么没把方言带过来?

四川话生动机智,幽默诙谐。善听的人听出了四川话中的一些腔调有些广东味道,但却又不是广东粤语。就有了初步的四川人从广东过来,却未把方言带过来的疑问。

其实,现今的四川话,并不等同于四川方言,四川境内常见的汉语言除了巴蜀方言,还有土广东话,属于客家话;还有老湖广话,属于湘语等等之类。现今的四川话是由明代之前流行四川的蜀语和湖北、湖南、广东、广西、陕西、浙江、福建、江西、江苏、云南、贵州、山西等各地移民方言逐渐融合演变而形成的,其中湖南湖北移民最多。也就是说,现今的四川人原先的籍贯都是外省,可见移民规模之大,也就造成了四川人的方言不单单有一个省语言的形影踪迹,而是多方融汇的结果。

据地方《四川通志》记载:“蜀自汉唐以来,生齿颇繁,烟火相望。及明末兵燹之后,丁口稀若晨星。”战乱频繁,刀光剑影下,饿殍满地景,到明末清初的时候,人口已经十分稀少了,可谓人烟寥寥。战争平定后,四川也是疲敝残破,税款难征,难以发展,地方官员忧心忡忡难以作为。便奏折上书中央,一并采取措施重振天府之名,重建四川。

据康熙三十三年《招民填川诏》:“今有温、卢二卿,具奏陈言:湖广民有毂击肩摩之风,地有一粟难加之势。今特下诏,仰户部饬行川省、湖广等处文武官员知悉,凡有开垦百姓,任从通往,毋得关隘阻挠。”皇帝下达诏书后,湖广行省官员便大力推动百姓入川垦殖,也不再设置关卡关隘阻挠。在政策推动下,入川移民已达一百六十余万人。在经济发展,政治提升的背景中,文化语言也在不断演变。移民的人带来了他们的方言,与当地人交流谈论,文化融合,形成了自身独特的语言。

这次移民被称作“湖广填四川”。其中的湖广在元代辖湖南湖北、广西、海南、贵州大部分、四川一部分以及广东雷州半岛,到了清代,只辖湖北湖南,但仍称湖广。所以移民大多不是广东人,而是荆楚人。据四川府县志辑中《资州志·杂编》记载:“本境分五省人:一本省,二楚省,三粤省,四闽省,五赣省。”陶澍《蜀輶日记》中也提到:“ 今则楚人半,而吴粤之人亦居其半”。便可说明这一点。

而且当地的广东移也不仅仅说粤语的。可以这么说,广东方言也不等同于广东语。广东境内使用较多影响较大的语言除了粤语方言还有客家方言和闽南话方言。目前有三百多万的客家人在四川,客家话在四川以方言岛的形式存在,但也有很多客家话(土广东话)的使用者说一口四川话,并且交流并无困难,互通度很高。

总而言之,四川方言的发展是历史纵向演变,横向交流融合的结果。不是简单的堆砌相加,而是奇妙有机交汇。四川话不仅仅是广东过来的,广东方言也不是一种单一语言,一方水土也会自成一方文化。人们能建设经济政治,当然也能够推动文化的演变。文化反映了历史,承载了历史的轨迹,将它描绘出一幅幅画,一本本书,一件件艺术品,于人们心中生彩。文化不是单一,语言也不止一种,这是它们的魅力所在。

听说以前很多四川人都是广东人过来的,那为什么没把方言带过来?

网友问:听说以前很多四川人都是广东人过来的,那为什么没把方言带过来?为啥四川没说粤语的?回答该问题,不得不涉及"湖广填四川"的历史。

首先须明确的是,"湖广填四川"是以湖广行省人口最多。据史料考证,其中,湖北15%,湖南10%,河南、山东5%,陕西10%,云南、贵州15%,江西15%,安徽5%,江苏、浙江10%,广东、广西10%,福建、山西、甘肃5%。故而并非"很多四川人都是广东人过来的",由此问为啥四川没说粤语的问题这里也就不言而明了。

在我的记忆中,我还在很小的时候,就听过老人们常常谈及有关"湖广填四川"的许多充满神奇色彩的故事。

老人们说,据传我们祖辈都是被绑至四川来的,其证据是至今川人有背手行走的习惯,且手弯处至今祖辈均还留下了被绑的印记。为分辨谁是地道四川人,那时我们小伙伴下河玩水时,也常拉住某人手臂查看有无被绑过留下的痕迹,结果,大家手弯处都有"绑痕"。于是又天真地去问老人们:从"绑痕"上看,大家都是被绑来的,那真正的四川人又哪去了呢?

于是又听到了关于"张献忠剿四川"的故事。

传说张献忠杀人不眨眼,且有“南山舞剑,北山人头落地”的超级屠技,故而川人被屠十之八九。侥幸脱逃者有人周游"地狱"般而幸存,有人变成野人、飞人、白毛人和"鬼怪"。真正留下来的川人只有某镇紧邻某大善人而住的邻居们。为什么我们每逢端阳家家必挂菖蒲、陈艾,就是起源张献忠剿四川时发生的一件事。

老人们讲:张献忠还在内江读书时,曾受过某镇大善人的帮助。某年端阳,张献忠剿四川时,便让前锋去告知那个善人,叫他门前插挂菖蒲、陈艾,兵来不杀。这个善人照做,并且叫邻居们都挂上菖蒲、陈艾,果然免遭杀戮,从此端阳挂菖蒲、陈艾相沿成俗。

小时候的好奇心特别重,追问老人们这张献忠为何要杀四川人呢?

老人们讲:张献忠早年随父亲来川作小贩,驴粪污染了街道,被罚以舌舔干净。心中窝火,去野外拉屎,顺手抓了一把草来擦拭屁股,因误扯了火麻,谁知火辣辣刺痛奇痒;他想:“四川人恶连草都这么毒,将来发迹,必灭川人!”

当然,这些都是老人们闲聊无事时地传说,但当时大家均凿凿实实的坚信不疑。现今想这些故事真有些荒诞不经,但关于张献忠剿四川,无论正史、野史均曾异口同声说他草杀了七亿人。就连鲁迅都对张献忠剿四川深信不疑且痛恨不已。鲁迅说“那时我还是满洲治下的一个拖着辫子的十四五岁的少年,但已经看过记载张献忠怎样屠杀蜀人的《蜀碧》,痛恨着这‘流贼’的凶残”。

为什么鲁迅看过《蜀碧》后如此"痛恨着这‘流贼’的凶残"?

原来据书中记载,张献忠的军队每陷一方,对妇女除掳去少数年轻女子充当营妓外,其余的怕累及军心,全部杀掉。后期兵败溃退,粮草匮乏,更是杀妇女腌渍后充军粮。

假如在攻城的时候遇到激烈的抵抗,张献忠就让所掳掠的妇女赤身裸体向城上辱骂......掳来的妇女,凡是有姿色的都被轮奸得奄奄一息,然后割下首级,将尸首倒埋进土中。

每攻陷一城,所掳掠的妇女必须由他先挑选出几个姿色美艳的轮流伴宿。这些美女们上半身穿着艳装,下半身赤裸什么也不穿。无论什么时间、什么地点,只要张献忠淫兴勃发,立刻命这些美女横倒在地,进行奸污。等到他玩腻了的时候,便将她们洗剥干净杀死,蒸着或煮着吃。有时他等不及这些美女煮熟了,就带着血大嚼起来等等

其实,张献忠并非如此凶残,据考证,无非是当了历史上满清政府的替罪羊而已。

《蜀碧》一书对张献忠剿四川影响最大。该书详细地描述了张献忠是如何的杀人不眨眼,该书的作者彭遵泗是乾隆二年的进士,官为御林院编修。可说是满清政府的官员,是一个御用文人,所以他的书可信度很值得人怀疑。把造成四川“弥望千里,绝无人烟”的大屠杀都归于张献忠这不符历史的真实,说他草杀七亿人的数字,竟是全川人口的225倍、全球人口的3倍!要知道,张献忠在梓潼县七曲山大庙指认文昌帝君张亚子为远祖,潼川府百姓多得保全。况且那阵遵义尚属四川,不在大西掌控中岂曰无人。其实事实上这并非张献忠所为,而是清兵自己所干的好事。最後还赖到早已死亡的张献忠头上。

想想吧,康熙、雍正、乾隆三朝文字狱何等惨烈,文人一句“清风不识字,何必乱翻书”可以诛灭九族,朝廷借口编纂四库全书,汉唐典籍尚且逃不脱鲁莽灭裂的篡改挖补,彻底毁版,何况清初满洲屠蜀,在二百六十多年的统治中,哪个文人敢写清军灭蜀?白居易是个有民本思想的作家,尚且把明皇重色污蔑为汉皇重色,指着隔代死尸来骂,也不敢斥责本朝已故皇帝。胜者王候败者寇,历史总是强者书。

综上所述,"湖广填四川"有其复杂的历史渊源,许多民间传说实无根据。川人先祖来至四面八方属实,但皆因天灾人祸,战事连绵所至。要说川人为什么没把方言带过来?其实四川各地口语至今也各有不同,出口便明显能分辫出来自四川何地。这或许也就是湖广填四川后,川人来自各地生活所遗留下的"方言"尾巴吧。

听说以前很多四川人都是广东人过来的,那为什么没把方言带过来?

到底四川有多少人是从广东迁过去的不太清楚,也没有做过相关的调查,但是身边的一些朋友,他们说的四川话当中确实也有一些,跟广东话很很相像。比如说街“gai”,最近比较火的一抖音歌曲,如果你乖,我就给你买条“gai”。粤语的街的发音就是“gai”,我们说逛街的发音为“逛gai”或“行gai(hang gai)”;还有一个鞋子跟四川的发音很相像。广东人说鞋子的发音是[haai4 ],类似于普通话发音“hai”,四川人说鞋子叫"孩子",鞋字跟粤语发音一样。

再举例一些(是我搜来的,但感觉真的很很像和自己有同感的): 粤语说时间“晚” 和四川话的“晚”一样,都是“晏(an)”

粤语说“快些”、“多些”的“些”是“啲(di)”,和四川话的“快点(di)”很像,只是四川话发音音尾有一点收住发e音

粤语说“票”是“飞”,比如“储值飞”啊“买飞”等等,四川话虽然用法略不同但也说“票”是“票飞飞”(四川话中所有小的纸片都可称为纸飞飞儿)

粤语和四川话都将上衣叫做“衫”,口语化的四川话会说“衫衫儿”

“铺头”在粤语和四川话都是常用的“店铺”的意思

粤语表惊讶的那个著名的“吓(ha)”和四川话语气词“哈”表惊喜惊讶一模一样

“下”在粤语和四川话里都是“下(ha)”,而且用法一模一样:比如我的回答第一句话,普通话会说“强答一下”,粤语和四川话都是“强答哈(下)”,没有“一”

粤语说“ 啱啱 (ngam)”表程度小“才”,四川话喜欢说的“将将(jiang)”发音相似

粤语的“家”和四川话的“家”都是“屋” (屋企)

除此之外,还有一些非常相似的语法或是用法:

粤语和四川话都会后置“先”字来表示“让xx做什么”,例如普通话会说“让我先吃饭”,粤语和四川话都会说“我吃个饭先”

粤语用“打孖(ma)”表示数量一下很多,比如“打孖嚟(凑堆地来)”,在四川话中也会用“打”字,且用法类似:“打堆”

四川话和粤语都用“好”表示程度高(很),比如“你好好哦”“好好吃”,就是“你很好”“很好吃”

大家在日常生活中还有没遇到其他粤语和四川话很像的呢,欢迎发出来一起交流,我觉得挺有意思的。

听说以前很多四川人都是广东人过来的,那为什么没把方言带过来?

是的,成都十五里叶姓家族,就是湖广填四川时期,从广东梅州地区迁移四川的

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。