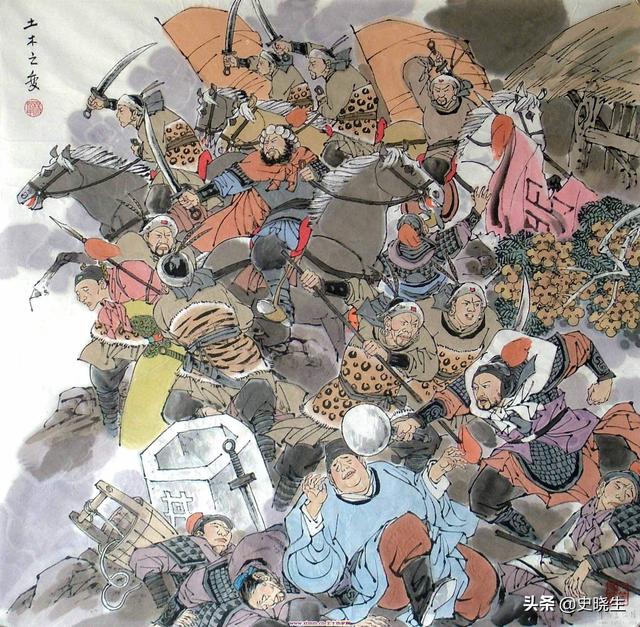

土木堡之变后,瓦剌人是如何对待被俘虏的明英宗?

土木堡之变,瓦刺人是如何对待被俘虏的明英宗朱祁镇的?

明正统十四年,明英宗在大太监王振的怂恿下,御驾亲征犯境的瓦刺,错误的指挥和大意轻敌,致使明军被困于土木堡,在当年八月十五,瓦刺军诈降,明军不知是计,出城受降,被早有准备的瓦刺大军用骑兵来回冲击,导致全军覆没,数十位文臣武将战死在乱军之中,英国公张玉同样死在瓦刺人的刀下。

明英宗朱祁镇 在此战中被俘,成为了明朝开国后第一个也是唯一一个被敌俘虏的皇帝。本抱着必死之心的英宗,却在瓦刺军营中,得到了不一样的待遇。

不同寻常的俘虏待遇瓦刺的首领也先,在得知俘虏的是大明皇帝时,兴奋异常,在他看来,似乎恢复大元王朝曾经的雄风,指日可待。而对于如何处理这个特殊的俘虏,也先最早也犯难,一刀杀掉,似乎太便宜了他,最终在大臣的建议下,将英宗作为人质,用来要挟大明,从而使大明割地赔款送银子,来达到他不断蚕食的目的。

因此,在最初将朱祁镇俘虏后,瓦刺人对待他的态度还算是尊重有加,不但没有为难他,还安排有被俘虏的明朝士兵来服侍他,一日三餐虽然比不上皇宫内,但也算是照顾有加,这背后原因就是要利用朱祁镇来作为超级肉票来要挟大明。

事实上,在最初,因为明朝投鼠忌器,所以朱祁镇起到了这个作用,但是很快,明朝反应过来,立朱祁镇的弟弟朱祁钰为新皇帝,遥尊远在敌营的朱祁镇为太上皇,这样,就不怕也先的要挟了。

态度的转变但是这样一来,朱祁镇在瓦刺军营的位置就变得尴尬起来,杀了吧,这好歹是个皇帝,太可惜了;不杀吧,明朝显然已经不准备要这个人质了,留着他又浪费粮食。在杀于不杀之间,瓦刺的首领也先非常的纠结。

而身为俘虏的朱祁镇,在这个时候就变得危险起来。不止一次有不明身份的人对他实施暗杀,幸得仆人的拼死保护,才逃过劫难。之所以会被暗杀,是因为在瓦刺一方,早就有这个人看他不顺眼,认为他就是带给蒙古人耻辱的罪魁祸首,只不过先前迫于也先的威慑,不敢轻举妄动,但是现在朱祁镇失去了利用价值,也先对他似乎也不甚关注,对于一些暗地里操作的暗杀行为,也先也有耳闻,但却睁一只眼闭一只眼,所以,手下人就放肆起来。

对朱祁镇的态度变化,最主要的原因就是朱祁镇的利用价值在消失,而作为朱祁镇自己,整日担惊受怕,处在一个危险的境地之中。

尴尬的释放明景泰元年,瓦刺首领也先眼见挟明英宗朱祁镇要挟明朝不成,便悍然发动了对明朝进攻,在当年十月率大军进犯北京。在明朝兵部尚书于谦的带领下,明军浴血奋战,经历了残酷的战争后,终于将瓦刺大军击退,明朝得以保全。

北京保卫战后,对于请英宗回朝的呼声在明朝的朝堂之上呼声颇高,景泰帝朱祁钰迫于无奈,最终同意安排使者接回已经是太上皇的朱祁镇。

瓦刺方面,对于英宗这个累赘也早以想脱手,于是就顺水推舟,再加上吃了败仗,所以没有任何附加条件的将朱祁镇送回大明。

但是令瓦刺方面吃惊和朱祁镇尴尬的是,景泰帝朱祁钰似乎对他的归来没有想象中的期待,在安排接他的人和礼仪上,十分的寒酸,仅仅是派了两个给事中就将他接了回来,在到达京城后,景泰帝只是礼节性的在城门对他这个哥哥寒暄几句后,就命人将他送到西苑,自此朱祁镇就被幽禁起来。

晓生说:朱祁镇是明宣宗朱瞻基的长子,但是却没有继承他父亲的雄才大略和英明神武,两度在位,先是昏头亲征,导致明朝元气大伤,之后又在重新登基后,杀害了曾保卫北京的于谦。因此,朱祁镇在有明一朝的十六位皇帝中,评价颇低,但他在瓦刺军营中,以其温和的态度、独特的人格魅力,让瓦刺方面部分大将对他佩服的五体投地,这其中包括也先的弟弟赛刊王帖木儿等,不得不说,这也算是朱祁镇的一个闪光点。

土木堡之变后,瓦剌人是如何对待被俘虏的明英宗?

明军在土木堡全军尽没时,明英宗在乱军中,侍从四散,只有一个叫喜宁的太监相随,但喜宁守着明英宗不走,不是忠心护君,而是不怀好意,有以皇帝为奇货的打算。

英宗不会骑马,也没有自杀殉国的勇气,跑也跑不动,最后他只好向南盘膝而坐,听天由命。

首先发现英宗的是一个正在抢掠的瓦剌兵,这个瓦剌兵想要英宗身上的衣服,英宗不理,瓦剌兵大怒,以白刃相加,若不是他的哥哥及时赶到,一眼认出英宗不是“凡人”,英宗很可能死在瓦剌兵的抢掠中。

察觉到英宗不是“凡人”后,瓦剌兵便将英宗带到了也先弟弟赛刊王那里。英宗见到赛刊王,说话的口气很有帝王派头,他问赛刊王:你是也先?还是伯颜帖木儿?还是赛刊王?还是大同王?

赛刊王一听,大惊,于是连忙跑去向也先报告说,部下获一人甚异,很有可能是大明天子?

也先听了,随即召两个“中国人”前去辨认,两人辨认后,皆惊呼,是也。

确认英宗被俘,也先大喜说,我常告天,求大元一统天下,今果有此胜。

对于如何处置英宗,也先起初没有拿定主意,所幸瓦剌部有明白人,此人便是也先的弟弟伯颜帖木儿。

面对有人提出应杀英宗报仇的说法,伯颜帖木儿对也先说,两军交战,人马必中刀箭,或践伤压死,今大明皇帝独不践压中刀箭,这是有天命呀!我等久受大明皇帝厚恩,今虽天有怒,推而弃之地下,但未尝死之,我等怎能反天?若遣使告中国迎返天子,哥哥不就有了万世好男子的美名吗?

也先被弟弟这套说法打动了,最后将英宗送到伯颜帖木儿营中,当作高级“肉票”看护了起来。

英宗被俘的消息传进大明深宫,自孙太后以次无不嚎啕大哭,为了赎回英宗,孙太后和英宗钱皇后尽出中宫所有,一共载了八车的金玉、珠宝、绸缎等细软,先行送到了瓦剌也先的营中。

但此时的英宗是天字第一号“肉票”,也先怎可能轻易送还。

八车财宝送出去三天后,见也先根本不放人,大明朝廷意识到也先奇货可居,想拿英宗进一步要挟大明。

为了稳定社稷,粉碎也先要挟的阴谋,孙太后当机立断,下旨命郕王朱祁钰辅政(注意,是辅政,而不是即皇帝位)。

这边,大明在积极应对,那边,也先也没闲着。

这时,也先打的什么主意呢?

既然英宗还是大明皇帝,那就挟持英宗去叩关,巧占城池,诱擒守将。

所幸大同守将、宣化守将都是良将,他们没有中招,也先无奈,只好先将英宗移到塞外,防止被大明守将出奇兵夺了去。

鉴于也先有挟天子以令大明的趋势,于谦等人强力主张,应让郕王即皇帝位,以“绝虏之望”。

也就是说,也先以英宗为“奇货”,如果别立一天子,则无奇货可居,反肯脱手。

客观地讲,此谋虽是上策,但却有些不顾英宗死活,万一也先恼羞成怒,英宗性命可就堪忧了。

还好,也先足够克制,接下来他故技重施,挟持已成太上皇的英宗又到大同,妄图叩开大同的关门。

结果,大同守将郭登答曰:“赖天地宗社之灵,国有君矣。”

根本不搭理也先。

也先见大同早有防备,不敢强攻,只好挟持英宗退去。

在大同碰壁之后,汉奸太监喜宁向也先献计,因以英宗为肉盾,长驱南下,破紫荆关,直攻京城。

由此,大明京城保卫战打响。

此一战,于谦名垂青史,为大明续命两百年,但站在英宗的角度讲,被当做肉盾,他的处境何其凶险,内心何其痛苦。

实际情况也是如此,当明军用大炮攻击也先所部时,稍有不慎,或者真不顾英宗死活,肉盾英宗极有可能被大炮轰死。

否极泰来。

当大明打赢北京保卫战,也先深切意识到大明的天威尚在,英宗这才迎来真正意义上的死里逃生。

从这个角度讲,于谦坚决打北京保卫战,也是救了英宗,但英宗不太认这个账。

经北京保卫战,瓦剌的锐气被打掉之后,再看英宗,也先的心态变了,把英宗当肉票,不如把英宗当主动议和的筹码,此外,如果把英宗放还回去,还有可能引来大明深宫的内斗。

也先真正礼遇英宗,应该是从这时候开始的。

而关于也先礼遇英宗,有个异闻,也先将自己的妹妹献给了英宗,正统的说法是英宗辞而不受,但事实上英宗确在当俘虏时跟瓦剌部的女人生了一个儿子。

这事,康熙曾说过:正统间事,史书所载,不能明确,其在沙漠尝生一子,今有裔孙,现在旗下。

只是在当时,英宗虽受也先礼遇,但回归却还是困阻重重,景帝朱祁钰并希望他这个太上皇回来。

公正地讲,若不是于谦等人忠直纯正,坚持“上皇蒙尘,理宜迎复”,“大位已定,孰敢他议”,英宗还是很可能陷入有途难归的死境,甚至步北宋徽钦二帝的后尘。

当然,英宗在瓦剌部历经苦难,终能归来,也有赖于英宗本身的“英明”和他独特的人格魅力。

因土木堡之变,许多人指责英宗是昏君,其实他并非庸主,只是未经挫折磨难,肆意妄为酿出了大祸,可一旦深陷险境,大事面前他并不糊涂,在与瓦剌周旋的过程中,不仅能寻机铲除身边的祸害喜宁,也懂得与朝中配合,借大明的天威来保护自己。

而要说到英宗的人格魅力,几乎可以这样讲,在中国所有帝王中,几乎找不出第二个英宗那样得人缘的。

嫔妃近侍对待帝王的态度,不外乎,畏、敬、真心爱戴。

英宗在瓦剌近乎创造了一个奇迹,所有人一旦跟他接近,慢慢地都会发自内心的关切他,爱戴他,无论是伯颜帖木儿,还是袁彬、哈铭这一些人,皆是如此,这是他在瓦剌能活得好,能回归,能复辟的大本钱。

土木堡之变后,瓦剌人是如何对待被俘虏的明英宗?

历史的真相,有时候完全让你晕头转向,不知该如何形容。

明英宗被瓦剌人捉去一事,很容易让人想起同样被女真人捉去的北宋徽钦二帝,那二位在东北,可是受尽折磨,中国史上最惨的亡国之君,恐怕非钦宗莫数——他是被马践踏踩死的,死后连个下葬的地点都不清不楚。

但是明英宗真的很幸运,抓捕他的敌人是也先,这家伙完全可以说是胸无大志,抓到皇帝之后居然完全不知该如何处理。这个时候也先的弟弟伯颜帖木儿提了一个建议,说明朝皇帝可是奇货可居,咱现在把他拿在手里,只要他活着,就等于是一张空头支票,届时管明朝要地给地,要钱给钱,那岂不是很爽?

更重要的是,也先其实并不是当时蒙古人的最高领袖,他只是太师而已,在他之上还有一个脱脱不花,他才是真正的可汗——换句话说,也先只是蒙古草原上的曹操而已。而且,脱脱不花以及站在他背后的蒙古头领们,时刻盯着也先的空子,一旦他露出破绽,立马便有取而代之的可能。

在某种程度上,也先也指望万一哪天自己在蒙古这边吃亏了,可以借助明朝的力量帮自己一把。所以,当明英宗惊魂不定地来到草原之际,也先居然屁颠屁颠地奔过去,先给皇帝磕了一个头,而后很隆重地行了君臣礼,随即献上草原上最好的食物和美酒,为皇帝压惊。

而后,他们便考虑如何让皇帝在草原上住得舒服一点——这个决不是假客气,因为随后也先的弟弟伯颜帖木儿,就把明英宗到了自己的营帐休息,据说在一边侍奉皇帝的女人,就是伯颜帖木儿的老婆和女儿。

而反过来,被俘的明朝皇帝,也很快恢复了镇定自若,据说在蒙古人面前,不论是待人处事,说话对白,都很稳重从容,让蒙古人不得不钦佩:不愧是大明天子,连当个俘虏都如此有派头。

当然,虽然是优待,毕竟草原的生活,根本不能与中原的宫廷生活相提并论。游牧民族的营帐,最大的问题就是保暖条件差,养尊处优的大明天子,在这样的夜晚常常冻得浑身发抖,无法入睡。多亏有一名姓袁的锦衣卫校尉,解开衣衫,把皇帝的脚抱在怀里捂热,如此方能使他安然入睡。

而这个时候,体贴的也先,居然提出要送一个女人给皇帝暖床头——那便是他的亲妹子脱不花。

皇帝看了看脱不花,很委婉地拒绝了。

也先居然也不生气,他说,我明白,皇帝你是嫌弃咱家妹子长得不漂亮,这个也没办法,要不你再看看部落里的妹子,哪个你看得上眼的,尽管跟我提。据说,此后也先一共选了6个草原美女到朱祁镇面前,站成一排让他挑。而皇帝担心如果娶了蒙古女人,日后回到中原,也会被一堆文人臭骂:“流亡之君,在敌营沉湎女色。”所以,尽管很委婉,却非常坚决地推让了。

正因如此,在这一年之中,皇帝基本上没受什么苦。而且在当了俘虏之后,他也真的有些改变,不再高高在上,而是懂得拉拢身边和自己一同受难的士兵,同时也和那些瓦剌兵搞好关系,有肉一起吃。这样一来,就连瓦剌兵也觉得这个皇帝很不错,基本上也就不存在虐待皇帝的可能。而也先和弟弟伯颜帖木儿,在随后皇帝生日之际,更是亲自给他祝寿,“进黄蟒龙袍、貂鼠皮袄,杀马做筵席”。

当明朝使者来到草原,告诉也先,中原已经立了新皇帝,老皇帝你打算怎么办之际,瓦剌人居然一口答应,让朱祁镇回去。启程那一天,更举办盛大筵席,请朱祁镇和明朝使臣吃饭,甚至就地筑起一座土台,请朱祁镇登台就坐,自己则率妻妾及手下跪拜于地。

老实说,读这些文字,你都会怀疑是不是搞错了,这哪里是皇帝做了俘虏,简直就是外事访问嘛(甚至有段史料说,伯颜帖木尔和朱祁镇分别之际,居然忍不住,还痛哭不止)。随后,也先、伯颜这俩货,还上前拉着朱祁镇的手说:“我们伏侍了皇帝一年,今日天可怜见皇帝回去。你若回家去坐了皇帝位时,就是我的主人一般。我这里有些好歹,便来投你。”

事实就是如此,此后,也先便真的与可汗脱脱不花开战,随后遭刺杀身亡。那位伯颜帖木儿,也一同遇难。一直要朱祁镇复位重新当了皇帝,派人到草原之上,把他的妻小接到明朝居住,这不知道能不能说是一种报恩。

当然,这样一段事实,不符合一天到晚喊打打杀杀的人的口味。另一方面,也先和伯颜帖木儿优待朱祁镇,也是有目的的,不是说真的有多么仁慈。但毕竟,这是历史上唯一一个被俘天子还能完好无缺归来的案例,很独特,简直可以说奇葩了!

土木堡之变后,瓦剌人是如何对待被俘虏的明英宗?

明英宗朱祁镇,可以说是一个非常传奇的人物,他的人生经历跌宕起伏,完全能写一部长篇大书。土木堡之变,明军精锐三大营全军尽没,朱祁镇被瓦剌部落俘虏,按照正常逻辑,被俘的皇帝应该受尽了屈辱和折磨才对,参见宋朝时期的靖康之耻。但是实际情况让人大跌眼镜,朱祁镇在瓦剌部落享受到了超乎寻常的待遇,可以说是备受尊敬。

土木堡大败之时,周围一片尸山血海,朱祁镇镇定的面南而坐,没有任何慌乱,这个不同寻常的举动,让瓦剌的士兵很是奇怪不敢乱动。当也先确认大明的皇帝被抓到之后,着实高兴了一阵子,认为可以用这个人来要挟大明,为部落获得源源不断的资源。但是明朝立刻就选出来一个新皇帝,让朱祁镇“升级”为了太上皇,也先的算盘落空了。并且还不止拿不到赎金,朱祁镇在手里面反而成了一个烫手的山芋。

也先肯定不敢折磨朱祁镇,更不敢杀了他,虽然他现在是阶下囚但依然是大明太上皇,是明朝的脸面。瓦剌部落在土木堡的胜利只是一次侥幸,他们的实力并没有北宋时期金国那么强大,没有那个胆量跟大明硬拼。也先攻打掠夺几个城池百姓没关系,明朝不会记仇太深,但是他要敢杀了朱祁镇,那就是整个大明的耻辱,就是不共戴天,几百年都要报仇。南宋王朝曾经不惜一切代价支援蒙古灭了大金国,就是为了雪靖康之耻。也先是个聪明人,对朱祁镇只能以礼相待,不把事情做绝,为以后留出回旋余地。后来事实证明,他的做法是完全正确的。

所以朱祁镇在瓦剌部落的一年多里,一直是以客人的身份居住,没有收到虐待。以也先的弟弟伯颜帖木儿为代表的部落首领们,对朱祁镇极其尊敬,给他赠送昂贵的礼物,派了护卫和侍女,甚至争相把自己的妹妹或女儿送给朱祁镇。并且许多蒙古人也都被朱祁镇的人格魅力所折服,在这里可以下达命令,跟大明互通书信。

也先最终也没能从朱祁镇身上压榨到多少好处,又不想一直养着他,最后求大明把朱祁镇接回去,是“求”。也先在信里面表达出了无奈,意思是太上皇老在我们这里住着不是办法,他又不能在这里当皇帝,你们还是把他接回去吧。这哪是一个俘虏,分明就是请来的一个大爷!

朱祁镇临走的时候,所有的部落首领都来野狐岭送行,伯颜帖木儿甚至嚎啕大哭,“现在一别恐怕以后再也没有见面的机会了,看在我伏侍了您一年的份上,还是我的主人,我这里有些好歹,我便去投你。”两年前,五十万大军都没拿下的瓦剌部落,被朱祁镇一个人以大明皇帝的气度,高尚的人格魅力征服了。从此以后,瓦剌把进攻方向转向了北方其他的蒙古部落,史料上再也没有记载大明和瓦剌之间的大规模冲突。

所以,朱祁镇应该真的不是史书里评价的那样无能,虽然谈不上有什么大的作为,但是绝对不是一个简单的人物。

土木堡之变后,瓦剌人是如何对待被俘虏的明英宗?

明英宗朱祁镇是明代乃至几千年历史中,最具传奇色彩的帝王,他年少继位,后被奸宦蛊惑,酿成了土木堡之变,混乱之中,朱祁镇被瓦剌俘虏,成为了阶下囚。朱祁镇在瓦剌军营熬了一年有余,好不容易又回到了京城,那么朱祁镇这一年时机是如何度过的?瓦剌有没有虐待朱祁镇呢?

一、九死一生,终得存活

在土木堡那场战役中,明军就好比待宰的羔羊、砧板上的鱼肉,一定程度上都无法称作战役,而是一场屠杀。士兵们争相逃窜,瓦剌铁骑好比进入了无人之境,随意砍杀明军士兵和官员。

史料记载“南行未三四里,敌复四面攻围,兵士争先奔逸,势不能止。铁骑蹂阵而入,奋长刀以砍大军,大呼解甲投刀者不杀。众裸袒相蹈藉死,蔽野塞川,宦侍、虎贲矢被体如猬。”

明军士兵们早已没有了阵型,成了一群无头的苍蝇,而那些随军的大臣们更惨,他们手无缚鸡之力,面对瓦剌的马刀,没有丝毫反抗的力量,只得被人屠戮殆尽。战场上尸横遍野、血流成河,乱军之中,朱祁镇也知道失败不可挽回,而他正是这场灾难的主要责任人。

或许朱祁镇穿的比较显眼,能和普通士兵区分开,但兵荒马乱之际,谁也无暇照顾皇帝了,要想活下去,全得靠自己。朱祁镇跳下马,向南盘膝做到地上,一位杀红眼的瓦剌士兵看到了朱祁镇,正要手起刀落,他的兄长看到朱祁镇举止不凡,连忙制止了兄弟的动作。

这几位瓦剌士兵,认为朱祁镇不是个简单角色,就逐层上报,塞刊王先见到了朱祁镇,并确定了朱祁镇明朝皇帝的身份。

朱祁镇表现出一代帝王的尊严和气度,但不论如何,朱祁镇仍是个阶下囚,他的生命掌握在敌人手中。瓦剌高层曾进行了激烈讨论,议题就是如何处置朱祁镇,有的人说直接杀了,有的人说留着更有用。

最终也先决定,留着朱祁镇的性命,并把朱祁镇交给了伯颜帖木儿看护。当时朱祁镇仅二十二岁,皇家的教育能把一个年轻人,变得如此坚强、果敢吗?这也不尽然。当时的朱祁镇,一方面庆幸能活下来,一方面也同样会带着深深的恐惧,但他必须压制心中的恐惧,维持明朝帝王的尊严。

此时的朱祁镇应该是最难过的,他远离家乡,战事失利,被俘在瓦剌军营,周围一切熟悉的东西都不复存在,或许伯颜帖木儿也并没有为难朱祁镇,但内心的惶恐却一直在折腾着朱祁镇。

二、忍辱负重,苟且偷生

既来之,则安之,随着时间的流逝,朱祁镇也会逐步适应了军营生活。但战争还在继续,瓦剌不会止步在土木堡,在抢掠一番后,他将目光锁定了北京。或许之前的也先没有想到明军败得如此狼狈,从他发现明军如此不堪一击后,那恢复蒙元统治的旧梦苏醒了。

于是朱祁镇就只能跟随者瓦剌部队东征西讨,皇帝的生活一去不复返,也再不会出现什么锦衣玉食,很多事情都得朱祁镇亲自去做,而他身边的宦官喜宁,还沦为了奸细。

奔波之苦朱祁镇还能经得住,但瓦剌经常会让朱祁镇做那个挡箭牌,朱祁镇被迫要下达命令,让边关守将打开城门。

史料记载“八月,也先拥帝北去,经大同,使袁彬入城索金币。登闭城门,以飞桥取彬入。登与安及侍郎沈固、给事中孙祥、知府霍瑄等出谒,伏地恸哭。”

当时的朱祁镇已经被立为太上皇,面对瓦剌的胁迫,但他也没有办法,只能做做样子。边关守将见到朱祁镇也是连身叹息,既不能开门,也无法行礼。最窘迫的莫过于在大同城门下的朱祁镇,他让守城将领开门,将领不开,瓦剌士兵则催促其继续喊话,这种事情不在少数。

北京保卫战前夕的朱祁镇,就是如此苟且,因为瓦剌在土木堡胜了明军,自然趾高气昂,而朱祁镇作为俘虏,也只得听之任之。

三、望眼欲穿,思乡心切

在于谦的主持下,明军终于战胜了瓦剌,赢得了北京保卫战的胜利,而朱祁镇却还在瓦剌军营中,被瓦剌士兵们裹挟着回到了塞外。

随着也先思绪逐步安定下来,他也明白了当时的局势,明朝依旧强大,而瓦剌想要存活,必须臣服。朱祁镇在瓦剌军营就没有太大意义了,既然也先有议和的想法,就不能杀掉朱祁镇,最好的办法就是送朱祁镇回去。

光阴荏苒中,朱祁镇只得穿着瓦剌的衣服,吃着乳酪、牛羊肉,盼望着回家的那一天。他想念故乡,想念钱皇后和他的亲人,甚至他甘愿只做个普通百姓,只要能回家一切都不那么重要。

终于,朱祁镇盼来了明朝的使者,一位名为李实的官员,来到了瓦剌,见到朱祁镇,朱祁镇很激动,就好像见到了亲人,赶忙问太后、皇后、皇上的情况,并问:“有没有带衣服?”李实说没有。

朱祁镇继续问:“有没有带什么吃的?这里是东西我吃不惯啊!”李实回答没有。可见当时朱祁镇的生活还是可以保障的,吃喝用度比较齐全,但也一定是吃不好睡不安的。此时伯颜帖木儿已经是朱祁镇的朋友了,自然也不会虐待朱祁镇,朱祁镇当时最大的苦闷就来自他的内心,回家有了希望,也先也同意放他回去,但为何使者总在敷衍,并没有真正想把他接回家。

终究,在杨善三寸不烂之舌的讨价还价下,朱祁镇被带了回去,一年的恐怖经历终于结束,朱祁镇就像释放的囚犯一般,回到了朝思暮想的家乡。朱祁镇并没有受到什么过分的虐待,只是在心理和精神上,遭遇很大打击,所以他甘愿做个普通人了此一生,奈何命运没有抛弃朱祁镇,七年后,他再次成为皇帝,创造了另一个传奇。

参考资料:《明史纪事本末·卷三十三》

作者:我方特邀作者九鱼亭

土木堡之变后,瓦剌人是如何对待被俘虏的明英宗?

老实说,瓦剌人是真的没有想到他们居然能够击败数倍于己的当你中央军。更没有想到的是,他们居然能够俘虏大明的皇帝。

而作为瓦剌军的首领,也先清醒的认识到,即便自己生擒了大明的皇帝,以自己的实力,恐怕也无法对手中的大明皇帝做出什么别的举动。因为,大明虽然天子被俘虏,但是朝廷犹在,实力还是远远在自己之上的。于是,不管怎么样,先好好善待吧。

而也先自己除了要面对强大的大明朝,还要面对草原上自己身后的敌人。所以,面对俘虏明英宗朱祁镇这个“意外的惊喜”。一时之间他也没有什么好的主意,于是便挟持着英宗打算向大明方面好好的敲一笔竹杠。

然而,由于关键时刻于谦等人的努力(包括立助手为帝稳定人心,积极组织京城防御,拒绝也先的无理要求)。让也先突然间意识到,手里的明英宗成了一块烫手的山芋。杀也不是,不杀也不是。若是杀了,自己只怕与大明方面真的就不死不休了。不杀吧,人家大明那边又出了一个皇帝,自己手里的这个没那么值钱了。

所以,在善待了明英宗朱祁镇一年之后,也先最终选择了放明英宗回到大明。一方面是赶紧丢掉这个烫手的山芋,与大明修好,换取大明方面的赏赐。另一方面,恐怕也有让大明方面内讧的打算。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。