朱元璋为什么要除掉已经是暮年的李善长?

在经过多年的艰苦奋战后,大明帝国终于建立,开国之初,朱元璋封了六名随他出生入死的功臣为公爵。也就是后世所说的明初六公爵。他们分别是(排名分先后): 韩国公李善长、魏国公徐达、曹国公李文忠、宋国公冯胜、卫国公邓愈、郑国公常茂(常遇春之子)。

这六个人中,李善长这个名字,很多人较为陌生。因为其他五个人,都是旷世武将,身经百战,而李善长何许人也?能被封为公爵,要知道,第一军师刘伯温也就封了个侯爵而已。他到底做过什么能当此大功?

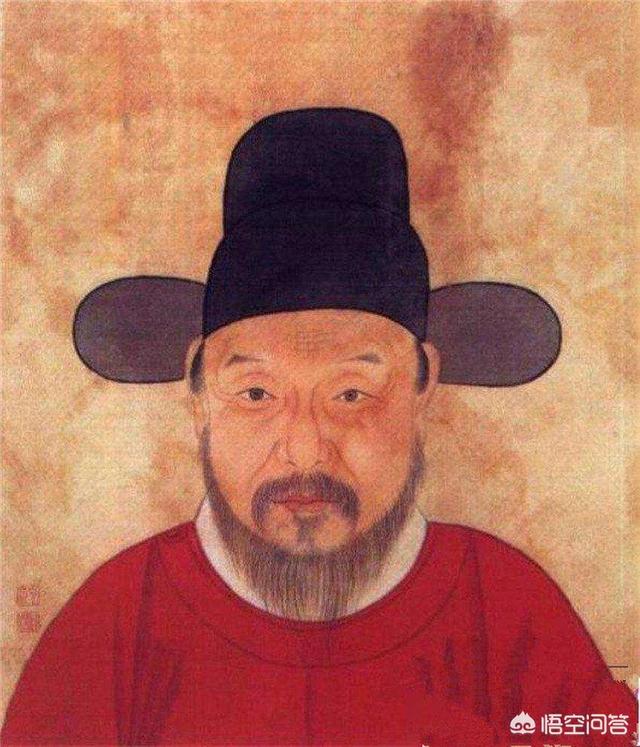

李善长(1314~1390)明初大臣。汉族,字百室。定远(今属安徽)人。少时有智计,习法家著作,推断时事,多有所中。元至正十四年,经丁德兴推举投朱元璋幕下,掌书记。劝朱元璋效法汉高祖刘邦豁达大度,知人善任,不嗜杀人的做法,以成帝业,于是,被任为参谋,参预机画,主持馈饷,倍受信用。他善于调护诸将,因材用人,使之各得其所。朱元璋任江南行中书省平章,以其为参议,军机进退,赏罚章程,多由他裁决。

从以上资料可以看出,李善长可以算是大明初期的总管,一切繁琐事务,均由其负责。开国之后,也算是位极人臣。且儿子被朱元璋招为驸马。一时间,红得发紫,眼看着是享不尽的荣华富贵。但李善长最终的结局,可谓是悲惨至极,古稀之年,被朱元璋诛杀。

这样一个人,如何从历史中谢幕的呢?洪武二十三年(1390年),在残酷的所谓胡惟庸谋反案稍稍平息之后,原本早已退休、77岁的李善长被人告发与胡案有关,“遂并其妻女弟侄家口七十余人诛之……善长子祺与主徙江浦,久之卒。祺子芳、茂,以公主恩得不坐”。

也就是说,除了李善长本人,他的妻、女、弟、侄四家有70余人被株连至死,唯一幸存的是他的儿子李祺。李祺因为娶了朱元璋的女儿,是驸马,总算被赐恩免死,但也要和公主一起被发配。李祺的两个儿子(应该尚属少年),实际上也是朱元璋的外孙,也因为沾公主的光,才没有受这个惨案的牵连。

对任何一个人来说,如此种种,都是奇惨奇酷之祸!

避祸无门的李丞相李善长,安徽定远人,和后来也做过丞相的胡惟庸是小同乡,和朱元璋是大同乡。按照《明史》的记载,这个人“少读书有智计,习法家言,策事多中”。此处的用词有些意思,“少读书”,是说他受过一些基本的教育,而这种教育肯定是儒家的。

从史实看,李善长就是乱世中一个很世俗的人物,他有计谋和手腕,希望以此换得功名利禄,并荫及子孙,而儒生常有的导君于正、匡扶社稷的理想,在其头脑中,是相当稀薄的。

在李善长最初投奔朱元璋的时候,他就是一个口袋里装着锦囊的策士面目。朱元璋问他,有什么办法可以平定天下,他回答说:

“应该向秦末大乱中起家的汉高祖刘邦学习,刘邦同样是一介草民,但他豁达大度,知人善任,不乱杀人,仅仅五年,便成就了帝业。您是濠(今安徽凤阳)人,距汉高祖的老家沛县(今江苏沛县)不远。山川王气,就应在您身上,只要您效仿刘邦,天下一定是您的。”

朱元璋听后大喜,让李善长在军中“为参谋,预机画,主馈饷,甚见亲信”。“为参谋,预机画”是做智囊,“主馈饷”是负责后勤补给。

如果知道汉代萧何就是靠为刘邦转运粮饷而摘得第一功,进而荣升丞相,当能明白李善长对朱元璋夺天下所起到的重要作用。

李善长的这种重要作用,是得到了朱元璋认可的。

洪武三年,大封功臣,朱元璋说李善长虽然没有在战场上的军功,但“给军食,功甚大,宜进封大国”,乃授太师、中书左丞相,封韩国公,岁禄四千石,子孙世袭。

除了这些,朱元璋更赐给李善长铁券,“免二死,子免一死”,即李善长本人凭此铁券,可以赦免两次死罪,其子可以赦免一次。当时封公的六个人中,李善长名列第一,朱元璋颁发的“嘉奖令”上,李善长被比作汉代的萧何,其风光在洪武功臣中独一无二。

这样一个曾经位极人臣,而且还是皇亲国戚的大人物,怎么会落到身死族灭的地步呢?表面的起因似乎是因为胡惟庸的谋反案。洪武十三年,胡惟庸案发。李善长虽与胡氏同乡,且李善长弟弟李存义的儿子娶的是胡惟庸的侄女,具有姻亲关系,胡惟庸仕途得意,又主要是靠李善长的引荐,但在胡案初始阶段,李善长并未陷入其中。

御史台缺长官,退休的李善长还一度被“拉夫”,暂时主持御史台的事务。让人无法意料的是,到了洪武十八年,“反臣”胡惟庸的脑袋早已“搬家”多年的时候,突然有人跑出来,揭发李善长的弟弟李存义父子“实为胡党”。

这个时候,圣恩虽仍如雨露,说“免死吧”,但对李善长来说显然已危机四伏。

洪武二十三年,已经77岁的李善长修房子,向信国公汤和借士兵300人干私活,汤和没同意还奏了一本。该年四月,李善长又为一个犯了罪的叫丁斌的亲戚求情。

按照常理,这在当时本来是一件并不大的事情,可不知何故又闹到了朱元璋那里。皇帝下令审讯,而这个丁斌过去曾在李善长家服务,很奇怪,他没有就事论事,交待李丞相是怎样为他请托免罪的,却直往心惊肉跳的事上扯,即李善长家族与胡惟庸的瓜葛。明太祖先逮捕了李存义父子,拷讯之下,总算拿到了最有“价值”的内容。

按《明史》记载,李存义父子是这样供认的:胡惟庸想造反,便使亲家李存义去游说李善长。李善长起初大惊,说这是灭九族的勾当啊。不久胡惟庸又派李善长的老友去劝诱,说事成之后当封其为王,善长“不许,然颇心动”。后来胡惟庸亲自出马,善长“犹不许”。

过了一段,胡惟庸又让李存义去劝说兄长,李善长叹了一口气说:“我老了,等我死后,你们想怎么干就怎么干吧。(吾老亦!吾死,任尔等为之。)”就是这样一句模凌两可的话,让“大逆不道”的罪名终于成立。

李善长死了,他为什么会死?首先想到的是胡案的牵连。然而所谓胡惟庸的谋反案本来就是朱元璋一手炮制的,“皮之不存,毛将焉附”?

我们现在细读李存义父子的供词,颇觉有味。不能不承认,主持这个案子的是一个深文周纳的“办案高手”。

如果在这个供词中,出现的是这样一个李善长:要谋反的胡惟庸一开始游说他,许以利益,他就怦然心动,甚至跃跃欲试,那会给观者怎样的感觉?肯定是滑稽!

像李善长这样已经得到太多特权享尽荣华又长于世故的人,在关系身家性命的问题上,哪会像一个毛孩子那样轻率呢?

于是,我们看到,供词中的李善长是再三再四拒绝参加谋反的,只不过,这种“拒绝”显得不太坚决和果断,临到最后,甚至还有一点欲拒还迎的意思。这样一副面目的李善长,相对而言就“可信”多了,坐以“谋反”的罪名也就不那么让人生疑了。

李善长非因胡案而死,那么是不是死于政敌的攻讦和诬陷?不能排除这一层考虑。李善长在明初政坛上,一直是作为淮西集团的首领而出现的。李氏家族势力很大,同时必然也积怨很多,旧日同事办理李善长案的过程中,这些人非置李氏于死地的面目,也是暴露得相当充分的。

最初,在朱元璋、李善长君臣之间刚刚出现极微小的一点阴影时,属于非淮西集团的杨宪等人就嗅出了点异味,轮番向李善长进攻,指责其“无宰相才”。应该说,杨宪等人的嗅觉好得出奇,可惜火候没有把握住,以为皇帝有些嫌恶李善长就是要抛弃他了,结果终究没有摸准皇帝的脉搏,最后反误了卿卿性命。

此例也足以证明,政敌的明枪和暗箭,对李善长都不会带来致命的伤害。能够置他于死地的,只不过是皇帝的那一念之间。

那么朱元璋为什么非要置李善长于死地呢?这就要说到权力学的一条原理。

根据权力学原则,最高统治者与属下之间需要一个权力空白区,这时最高统治者在心理上才会感到安全,宋太祖赵匡胤的一句名言—“卧榻之侧,岂容他人酣睡”—堪称这条原理最形象的阐释。

“别离我太近”,因为太近,别人总担心你会不会轻易跨过那条太短的距离,并取而代之。所以太近则生疑,生疑则要吃人。而作为明太祖同乡、故友、勋臣、亲家的李丞相不幸就是这个离朱元璋太近的人。朱元璋的发迹史,李善长最清楚;朱元璋搭建的新的政治权力结构中,李善长位居一人之下、万人之上;作为淮西集团首领的李善长,故旧戚党布满朝堂,势力盘根错节……

这样一个李善长,能让那个虽然在他前面,但离他只有一箭之遥的人放心吗?何况,这个人是朱元璋!

李善长只有不得善终而死,除非老天让他短命。从史籍中分析,实际上在大封功臣之前,朱元璋就已经对李善长不满了,几次当着大臣的面说李善长无相才,明末著名史学家史迁说得很干脆,他断定朱元璋即位后即开始厌恶李善长。

的确如此,《明史》叙述朱元璋和李善长关系演变时使用的是这样一些句子:“帝始稍厌之”,“帝衔之”,“帝怒”……可以清楚地看出,在很早的时候,在李善长家族还有着表面风光的时候,杀机就开始在他头顶盘旋。

只不过,皇帝也是人,他在杀心盈怀的时候,可能难免想起了当年的患难与共,想起了这个人的种种功劳和苦劳,更可能还有很多的现实考量,毕竟杀开国第一文臣、宰相,常常会牵一发而动全身。

这也许正是拖了这么久,直到李善长77岁,朱元璋才下定决心的原因。虐杀的阴云在天空几度徘徊和犹疑,最终还是决然降落到了人间……

《明史》为了彰李善长之罪,说“善长外宽和,内多忮刻……贵富极,意稍骄”云云,李善长性格上的这种缺陷,或许确实有,但这肯定不是他不得好死的根本原因。

朱元璋为什么要除掉已经是暮年的李善长?

朱元璋杀了76岁的李善长,另外还株连李善长的家室老小七十多口。除了李善长的儿子驸马李祺和儿媳临安公主一家,其他人全部被冤杀,可怜!可叹!可悲!是什么原因让朱元璋对亲家下如此狠手呢?

从头说起李善长曾是朱元璋的心腹,老朱不止一次地夸李善长是自己的“在世萧何”。

在朱元璋平定滁州的时候,李善长拜迎二人相见。朱元璋对他以礼相待,留下他掌管文史书籍。李善长成为老朱的大智囊,随军作战出生入死,还亲自带领士兵打败来偷袭的元军,他和朱元璋配合默契,为大明的建立立下卓越的功勋。

公元1368年,白手起家的朱元璋登基称帝,当年的放牛娃成皇帝,老朱大封功臣,普天同庆!李善长位列众人之首,李善长“授太师、中书左丞相,封韩国公词条,岁禄四千石,子孙世袭”,老朱还赐给李善长“免死铁书丹券”“尔免二死,子免一死”。

朱元璋又对自己的“萧何”大赞一番,可是今日的“萧何”的结局可不比往日的萧何。李善长可没有汉朝的萧何圆滑和忠心,朱元璋可不比刘邦对大臣的信任。

功高震主者多不幸李善长的权利和影响力越来越大,让朱元璋忌惮夜不能寐。

李善长也对朱元璋不像以前那么谦卑和恭敬了,君臣以往对彼此的信任几乎消失了。

为了拉拢李善长的心,洪武九年,朱元璋把宝贝女儿临安公主嫁给了李善长的儿子李祺,封李祺为驸马都尉。

李善长的府内又一次蓬荜生辉,荣誉感爆棚。可是妒忌之火在同僚中燃烧。恰巧朱元璋生病了,病得很严重,十几天都不能上朝。作为亲家的李善长竟然没有去看望过一次,也没有让驸马儿子来问候,朱元璋心里的个中滋味可想而知。

有妒忌之心的人趁机弹劾李善长,说公主进了李善长家的门,李善长就变的不知道天高地厚,眼里连皇上都放不下了。朱元璋也觉得李善长过分了,开始厌烦他,“帝始微厌之”,一怒扣了李善长一年的奉禄。

另外李善长对部下监管不力,他曾想建造府宅,部下从信国公汤和那里借卫士三百人,汤和告诉老朱李善长私自用兵。

胡惟庸想谋反,还想拉李善长入伙,李善长不从。谋反是大罪,但他没有向朱元璋检举揭发胡惟庸。胡惟庸也许感到李善长有动摇,继续拉拢,李善长最终留下口实。李善长向朱元璋屡次请求赦免其发配边疆的亲戚丁斌等,惹起老朱怒火将丁斌治罪,没想到丁斌出卖了李善长的弟弟,一系列的导火索迸发。

胡惟庸的家奴丁斌告发李善长的弟弟李存义父子和胡惟庸密谋造反,李存义父子被逮捕审讯,供词牵出李善长。还供出胡惟庸派李存义劝说李善长时,李善长叹道:“我已经老了,我死之后,你们好自为之”,李善长的奴仆卢仲谦也作证李善长和胡惟庸谋反。

朱元璋说他是,徘徊观望,心怀两端,不忠!最后有人说观天象有星变,灾祸会降临在大臣身上。到此李善长的人生成为定居局。

于是,太祖便连同其妻女弟侄等全家斩杀。

实际上,李善长的这些大罪都是凭口说,证据根本不足以令人信服。朱元璋担心自己死后朱家江山会改姓,功高震主者不可留。朱元璋坚决要杀的人,谁能跑掉?朱元璋为什么要除掉已经是暮年的李善长?

朱元璋杀李善长跟他是不是已经年暮没有任何关系,重点在于在朱元璋看来,只有李善长死了,这大明的天下才能稳如磐石,万世一系~

一:李善长——朱元璋的萧何

李善长,字百室,安徽定远县人,爱读书而有智谋,自朱元璋创业伊始就携家追随,因为善于调护诸将之间的关系,量材用人,使其各得其所,深得朱元璋器重。随着朱元璋建号开国,水涨船高之下,成了明朝初年惟一一个没有战功却被封公爵的文人,此外他还是大明朝的开国宰相,朱元璋的秦家翁,同时拥有可以免死两次的丹书铁券,风头之盛,一时无两。

但即便有此三重保险,却依旧没能保下李善长的项上人头,在洪武二十三年,因为涉嫌胡惟庸党案,满门七十余口悉数被杀~

二:祸从口出——犯了朱元璋的忌讳

洪武十三年,胡惟庸因为“沟通宿将,意图谋反”而被株连九族,当时涉案人员多达三万余人,但案件远未就此结束。

洪武十八年,有人举报李善长的弟弟和侄儿与胡惟庸“通谋”,朱元璋考虑到李善长的劳苦功高,并未深究,只是将其软禁在崇明岛。

洪武二十三年,李善长的亲戚丁斌犯罪被抓,严刑拷掠之下,丁斌供称:“胡惟庸造反之前曾四次劝李善长入伙,第一次被李善长严词拒绝,第二次,胡惟庸答应事成之后,淮西之地尽数相赠,封李善长为诸侯王,李善长心动;第三次,为密室之言不得而知;第四次,李善长表示自己年事已高,让他们自行安排。”谋划既定之后,李善长和胡惟庸为了避人耳目,从此早朝相见,只是点头示意,并无言语交流。同年,李善长又向汤和借调官兵,大兴土木,如此一来,更是严重触犯了皇帝的忌讳,雷霆震怒的朱元璋以“元勋国戚,知逆谋不举,狐疑观望怀两端,大逆不道”的罪名,将李善长全家以及“陆仲亨与唐胜宗、费聚、赵雄、宋濂”等人全数羁押,或处以极刑,或流放荒蛮,自此,淮西勋贵集团几乎被一网打尽。

三:醉翁之意不在酒的株连党案

在李善长被诛杀的当年,以解缙等人为首的文官就开始为其鸣冤,猜忌骁悍的朱元璋却出奇的沉默,置若罔闻~

中国古人向来强调“见机而作,功成身退”,可李善长不但不能行此良策,而且年纪越大越贪恋权势,朱元璋打天下主要倚靠淮西乡党,而李善长又是淮西勋贵集团的领袖。所谓翻身农奴做主人,原本就拙劣寡识的淮西勋贵集团,一心想着荣华富贵,荫庇子孙的他们迅速腐化,蜕变成了当年他们誓死反抗的人,为了巩固九死一生才打下来的革命果实,他们呼朋引伴、结亲媾婚联成一体,围绕在李善长的周围,牢牢把控在政治、经济、军事等方面的权利,极力打压非淮西勋贵集团的所有人士。

深知马上打天下不能,马上治天下的朱元璋,在建国之后面对势力庞大,骄悍霸道的淮西勋贵集团却显得无能为力,当年出生入死的兄弟现在成了他最大的肘患。为了稳住淮西勋贵集团,他刻意打压以刘伯温为代表的浙东士人集团,甚至还开设“南北两榜”的进士择取制度。但,养虎终遗患,生性残刻且雄猜霸道的朱元璋为了稳固朱家的天下,在忍耐和纵容之中举起了血淋淋的屠刀,果断和决绝的劈向当年这帮兄弟~

四:李善长也算死有余辜

自古功高震主者身危,李善长身负不世之功,却不知进退之道。所谓“知足不辱,知止不殆”小吏出身的李善长终究没有规模宏大的大局观,也没有把握时局的敏锐度,对帝王心术更是无从感知,以至于当止而不能止,当退而猛进。天下动乱之际尚且能够存身保富贵,可一旦寰宇澄清,当年的多谋善辩反而成了怀璧其罪,数千年的历史中无时无刻不在重复着这样的历史悲剧。

同是小吏出身的北宋赵普也是不学无术,所幸的是宋太祖赵匡胤要比朱元璋仁厚宽爱的多。所以“外饰其公,内谋其私”的赵普虽然屡遭贬谪,却终究得以善终,并且还落下“两朝宰辅”的美名。

李善长的死,固然是朱元璋残苛寡恩,豺狼心性容不得功臣名将,但细思之下,他的言行举止,放浪恣肆,无所避忌,又何尝不是遭忌人主,自寻死路呢?

一家之言,切望指教~欢迎关注过吐槽

图片来自网络,如有不妥,敬请联系作者~

朱元璋为什么要除掉已经是暮年的李善长?

李善长的悲剧一方面在于自身的得势之后的跋扈,一方面在于加强皇权的政治权衡中的牺牲。正所谓“偶开天眼觑红尘,可怜身是眼中人”,身不由己的事件在历史长河中比比皆是,虽是功劳颇深,年高七十有余,也是朱元璋必须除以绝后患的首选。

君臣关系“道遇定远人李善长,与语,大悦,遂与俱攻滁州,下之。”——《明史.太祖本纪》元朝至正十三年(1353年)的时候是朱元璋才遇到了李善长,通过交谈后被史书记录下了朱元璋的态度为“大悦”,这样的态度表现了朱元璋对于李善长的认可,这也比较合理,因为朱元璋身边算是徐达和常遇春这样的武将,在此之前还没有一个正经的文人出现,谈吐之间流露出的文人才智应该是最能打动朱元璋的地方。而朱元璋与李善长的第一次合作便是攻打滁州城,结果也是“下之”,可见李善长虽被比作萧何,但亦有攻伐的谋略,当然会得到朱元璋的喜欢。

“郭子兴中流言,疑太祖,稍夺其兵柄。又欲夺善长自辅,善长固谢弗往。太祖深倚之”——《明史》朱元璋在得到李善长后便开始了文化学习,李善长与朱元璋也成为亦师亦友的关系,而当郭子兴夺取朱元璋兵权时,李善长更是拒绝了郭子兴的邀请,也许李善长就认定了朱元璋会成就大业,也是这种忠无二心才让朱元璋“深倚之”。到了至正二十四年,李善长领众官员劝进王位,朱元璋先辞再受做了吴王,随之而来的便是封李善长为右相国,徐达为左相国,这里可以看出,李善长在朱元璋心中的地位已经与发小兄弟徐达平起平坐了。

“时封公者,徐达、常遇春子茂、李文忠、冯胜、邓愈及善长六人,而善长位第一,制词比之萧何,褒称甚至”——《明史》众所周知,朱元璋称帝后最先封赏了所谓的“开国六公爵”,其中李善长以“给军食,功甚大”被列在内,李善长不仅位列开国六公爵之首,还担任了大明王朝的首任丞相。看到这里应该觉得朱元璋对这位文臣的喜爱和信任非常深,然而李善长得势之后的种种行为又为这层君臣关系埋下了隐患。

祸从己出在得到如此重大的恩典和荣誉后,李善长也表现出了开国功勋们该有的毛病,那就是迷失自我。李善长逐渐变得跋扈和偏狭,按《明史》的说法就是“外宽和,内多忮刻”,这方面更多的是从人性角度来说,尚能理解。但“贵富极,意稍骄”的转变就导致了“帝始微厌之”的君臣关系的转变,从这点来看,李善长与萧何、诸葛亮这样的开国功勋还是有差距的。

“知逆谋不发举,狐疑观望怀两端,大逆不道”。但这些罪不至死的转变并不是问题的关键,李善长的杀身之祸源于所谓的“谋反”。按照史书的记载,李善长的罪行仅仅是与蓝玉的一段不明不白的关系,书中记载了蓝玉试图勾结北元和李善长,而胡惟庸案中的“谋反”也牵扯到了李善长,李善长虽然拒绝“淮西王”的诱惑,却知情不报,获了包庇谋逆的罪名。

这个罪名虽然看起来荒诞,后来也被王国用引来指责朱元璋,而朱元璋却并没有对王国用做出任何反驳与责怪,说明朱元璋也知道这样的罪名实在是太过于荒诞,一个七十多岁的老头身居高位为何还会造反,怎么说也说不通。但毕竟胡惟庸是李善长一手提拔出来的高官,对于朱元璋来说,以此做文章才显得更为合理。

政治需要而朱元璋所迫害的功臣在动机上与李善长获罪是一样的,那就是政治需要,通过打压淮西勋贵来达到政治统治的平衡态势,进而巩固自己的皇权。所以从这个角度来看,不管是胡惟庸还是李善长和蓝玉,当手中的权利和自己的势力太大之后,有没有错都已经不重要了,死是必然的。

朱元璋是草莽出身的皇帝,天下得来不易,当然要用尽手段的巩固自己的地位和权力,也许这时候朱元璋还记得李善长当初给他讲的刘邦是一个“豁达大度,知人善任,不嗜杀人”的君主,此时身居帝位的朱元璋也已经饱读诗书许久,所谓的“不嗜杀人”就是杀功勋不杀百姓而已。

此时还有一个问题,那就是太子朱标虽然才识过人,但实在是过于软弱和宽仁,当朱元璋百年归天之后,这些权臣不知道会对朱标带来怎么样的威胁,因此朱元璋要为儿子营造一个安全稳定的政治环境,这就为功勋之死埋下的刚性需求。特别是朱标死后,朱允文比他爹更加软弱,蓝玉的嚣张跋扈就加速了其获死的进度,这里的道理是一样的。

李善长的悲剧只是那个时代国家精英集体悲剧的一个缩影,也是历史年轮中皇权加强与相权削弱的终点。人性的贪婪抵不过最高统治者的制约,朱元璋这种最底层爬到最高层的帝王,是决不允许功勋之臣拉帮结派威胁其与子孙统治地位的,在这一点上,作为朱元璋并没有什么错,但后来的成祖朱棣却向大明开国皇帝朱元璋狠狠的打了一巴掌。

朱元璋为什么要除掉已经是暮年的李善长?

我前年出版过一本书,叫《这个世界承认每一份努力》,里面正好一篇叫:这个世界没有理所当然?我想请李善长们回答。

现在发上来请大家阅读:

你的老公不会理所当然地对你好。

西汉的陈皇后陈阿娇到老都没有想明白这个道理。她就认为,她的老公汉武帝刘彻对她好,是理所当然,甚至天经地义。

为啥呢?因为陈阿娇一直有一个概念。她能当上皇后,不是因为她嫁给了刘彻,而是刘彻娶了她,才当上的皇帝。

这个,其实也没有说错。刘彻确实是因为娶了她才当上的皇帝。当年,刘彻的老爸汉景帝可不是只有他一个选择。刘彻的老妈王娡在后宫的地位也就马马虎虎。人家汉景帝喜欢的是粟姬。

粟姬一口气生了三个儿子,三保险,最大的儿子刘荣还被封为太子。刘彻封胶东王,顶多以后阿胶可以吃一碗倒一碗。

是陈阿娇的妈咪、汉景帝的姐姐刘嫖改变了刘彻的命运。刘嫖女士是那个时代最富盛名的广场舞大妈,手下有一批广场舞小妹,经常挑点送给弟弟汉景帝。

本来后宫竞争就激烈,没事还往宫里运送新生力量。姐姐们压力实在很大。因为这个,粟姬跟大姑子刘嫖的关系很紧张。

所以,当刘嫖跟粟姬提出把女儿陈阿娇嫁给刘荣时,粟姬毫不犹豫就拒绝了。

你丫的破坏后宫生态环境,还想让你的女儿潜伏进来祸害下一代?

粟姬犯了一个错误,她不知道,不是陈阿娇借他儿子当皇后,而是他的儿子要借人家当皇帝。

刘嫖转头找了刘彻的妈咪王娡,让陈阿娇跟刘彻定了娃娃亲,然后经过一系列的后宫争斗,把粟姬斗了下去,把刘彻送上了皇位。

说实话,当上皇帝,刘彻同志还是很感谢陈阿娇的,可是陈阿娇女士的要求有点过份。

她要汉武帝的大旗只为她举。

这就脱离时代背景了,咱这是封建社会,是帝王世家,皇帝天生就是中央空调,怎么可能只对着你的齐臀丁字送温暖呢?

更何况,陈阿娇女士,你也有不努力的地方嘛,你毕竟没有生下小孩嘛。人家老刘家的江山还是需要接班人的嘛。

陈阿娇不管,开始从表情包里掏出一个表情。什么表情?就是没有我,你能有今天的冷群表情。

小时候,刘彻说要娶陈阿娇,然后修一个金子的屋子把表姐藏起来。

多美好的故事。

元光五年,当了十一年皇后的陈阿娇被废,居住在郊区疗养院长门宫。渡过寂寞的近二十年后去世。大汉的繁华、汉武帝的荣耀从此与她无关。

她只是犯了一个错误:别人对你的好,重复再多次都是应该的,自己对别人的好,一次都不能多说。

你的老板也不会理所当然地对你好。

明朝权臣李善长就犯了这样的错误。

李善长也算是一个人精了。当年跟着朱元璋搞革命,只是朱元璋的、私家图书馆的管理员,后来竟然一一步步成为了大明左相国。

朱元璋一提起李善长,就说这是俺老朱的萧何。

李善长很受用,但他忘了一点,刘邦还杀韩信呢,何况朱元璋。

其实,李善长也确实善于长命百岁。他身边的同事一个个被朱元璋打倒。刘伯温死得不明不白,胡惟庸直接被打成了反革命。只有李善长没事,他的儿子娶了朱元璋的女儿,他本人当了太子的老师。很明显,朱元璋是要把他培养成善终之臣。

朱元璋对功臣们下手是狠了点,但他也需要树立一个正面典型嘛,免得后人说他专门过河拆桥。

可是,坏事了。李善长同志犯错误了。

这个事情还是受胡惟庸的牵联,具体来说,胡惟庸被判定造反,而胡惟庸还找了一个小伙伴叫李存义来共襄盛举。而李存义正好是李善长的弟弟。

胡惟庸被处决后,李存义也被挖了出来。朱元璋想了一下,特地下诏,免死,下放算了。

很显然,这是看在李善长的面子上。这个时候,李善长应该给领导写封感谢信,送个锦旗啥的,表示一下皇恩浩荡,我们小PP都如沐春风。

朱元璋发了赦免诏书后,一直坐在宫里等感谢信,可是左等右等,都没有来。

李善长来上班,眼袋耷拉得跟蛋蛋袋一样,就是不提这回事。

李善长压根就没想着要感谢领导。

李善长觉得完全没必要啊,我弟弟是我弟弟,关我什么事?我又没造反。你赦免他,这是理所当然的啊。

朱元璋怒了,这好比请人吃顿海鲜大餐,别人连个朋友圈也不发。

要不是看在他是你弟弟的份上,我会饶了他?惹火了我,我不但不饶他,我还要顺藤摸瓜,掐碎你老李的蛋蛋。

五年后,又出事了,李善长的亲戚丁斌犯了点事。李善长给朱元璋打个报告,要求老朱看在自己面子上,赫免了丁丁斌。

可是,面子是别人给的,不是自个长在脸上的。

不提还摆,一提朱元璋就想起了五年前那件不愉快的事情。

你丫现在知道求我了啦,五年前,我放了李存义,你连个屁都不放,今天还指望我当好人!

朱元璋大怒,加重处罚丁斌,然后,丁斌又供出李存义当年那些事。得,那就彻底解决五年前的事吧。

李善长被团灭。那年,他已经七十七了,再撑两年,或者早死两年,就没这些事了。

或者,只是五年前少说了一句谢谢。

对每一份示好,不要省略每一个感谢,尽管有时候,那些都显得理所当然。

就连你的父母,也不会理所当然对你好。

明朝汉王朱高煦就认为爹地朱棣应该理所当然对他好。

首先他长得帅,至少比他的大胖子哥哥朱高炽帅多了。而且能文能武,更重要的,朱高煦还是立过大功的。

当年朱棣搞革命工作,跟建文帝两人开撕。朱棣同志差一点精疲力尽,准备跟建文帝妥协了,还是朱高煦率领大军前来支援。朱棣一高兴,说了一句坑儿子的话:“你哥身体差,你加油。”

朱高煦就跟打了鸡血似的,一口气把建文帝的南军击败了。

然后咧?然后就然后呗,你接着当你的王爷呗。还真想当接班人啊?

朱高煦折腾了很久,赖在南京不走,想尽办法要搞倒朱高炽,甚至还搞了一个小武装,弄了三千兵马。

朱棣同志一声吼:滚!

朱高煦老老实实跑到封地山东了。

朱高煦很不爽,当年不是有口头协议嘛,说好的怎么可以变卦。

是的,说好的是可以变卦的,不但说好的可以变卦,就是白纸黑字的东西都是会变卦的,这个世界就是这样的,你能怎么样?有本事你反啊。就像李世民一样,杀进玄武门,弄死大哥,囚禁老爸。

你赢了以后,你可以随便写,这就是生存法则,胜者任性,败者认命呗。

朱高煦还真的反了。

结果还没打呢,就偷偷摸摸瞒着跟他造反的小伙伴,自己一溜小跑出城投降了。

带头大哥做到这份上,也丢尽宋江,当然还有他爸爸朱棣爷爷朱元璋的脸了。

投降了之后,还不服气,看着侄子明宣宗朱瞻基路过,冷不丁伸出腿,把人家给绊倒了。

这不是找死嘛,朱瞻基一生气,用三百斤重的铜缸把朱高煦扣住。

这时候了,你就老实在里面就地卧倒算了,说不定人家过一会气消了,你爬出来就是了。可朱高煦不。气沉丹田,猛的一吼,把铜缸一把举了起来。

牛,你牛,那再加把火烧一下看看。

朱高煦,卒。

朱高煦死都不服气啊,当年父皇说了的啊,这皇位是我理所当然的啊。

其实,这哪里是他理所当然的。

这个世界上,只有一种东西是理所当然的。就是你的能力能够为你争取到的。

其它的一切,别人的善意,别人的许诺,别人的给予,无论是什么原因,都不是理所当然的。

别人给,我们感恩,别人不给,我们不怨。

朱元璋为什么要除掉已经是暮年的李善长?

朱元璋之所以要除掉已经暮年的李善长,无非就是因为李善长到了晚年,自恃功高,有点不将朱元璋放在眼里了,再加上曾经包庇过胡惟庸,还不断被人告发,彻底惹怒了朱元璋。

李善长功高就不用多言了,被朱元璋比作自己的萧何。洪武三年,朱元璋依功封赏开国功臣,李善长是毫无争议的功勋第一。

李善长位居群臣之首,日益骄纵傲慢,好几件关键事情都没能处理好,结果害死了自己。

朱元璋对李善长恩赏不断,赐丹书铁券,加封官爵,赏赐土地、墓地、守墓户、佃户,还封赏李善长的弟、侄,甚至还将临安公主嫁给了李善长的长子李祺。结果呢,朱元璋的封赏越多,李善长越觉得朱元璋对他的封赏是理所应当的,毫不感恩。这种把别人对他的好,当做理所应当,而不知感恩的人,即使是在现代也是比较让人厌恶的,肯定会敬而远之,更不要说是在古代,而且还是大臣跟皇上之间了。

李善长因此被人弹劾了,说李善长在朱元璋生病,十日不能上朝时,竟然都不来问候,明显是恃宠自骄。而李祺作为驸马,同样也有六日不来朝见,被询问时,还拒不认错。这在古代,不管是让哪个皇上遇到,都会认为这是大不敬。但是,朱元璋并没有特别严重的处罚李善长,仅仅是将四千石每年的俸禄削去了一千八百石,也没有免去其官职。朱元璋对李善长绝对够情义了。

之后,胡惟庸案爆发,李善长同样安然无事。

胡惟庸案五年之后,有人告发李善长的弟弟李存义父子是胡惟庸的党羽,但是朱元璋看在李善长的情面上,下诏免死。结果李善长丝毫不知道感激,也不去找朱元璋谢恩。

这不管是谁都会有点生气呀,对你和你的家人这么好,竟然连道谢都不知道。我们现在不都经常说,精力、财力有限,只帮那些值得帮的人。按照人之常情,朱元璋放弃李善长是早晚的事情了,不能因此就说朱元璋小气。

胡惟庸案十年之后,已经七十七岁的李善长已经因为衰老,智力、能力都开始退化了。

李善长竟然未报请朱元璋,私自向汤和借兵,扩建府邸。朱元璋自然不会因此怀疑李善长是要借兵谋反,但这明显是不将朱元璋放在眼里,引起了朱元璋进一步的不满。

李善长不但不知收敛,却又替自己犯法的亲戚丁斌求情,希望赦免丁斌的罪行。太祖原本就因为李善长之前不知感恩的行为怀恨李善长,再加上李善长借兵修建府邸之事,诸多事情累积在一起,终于惹怒了朱元璋。朱元璋命令严审丁斌,结果牵连出了李善长的弟弟李存义曾受胡惟庸所托,劝李善长一起谋反的事情。

当然,李善长并没有答应胡惟庸的请求,但也没有明确表示反对,这等于放任了胡惟庸谋反。正确的做法,这时候,李善长应该果断行事,跟汤和举报他借兵修建府邸一样,主动报告朱元璋,说明他心里还是有朱元璋,还是忠于朱元璋的。结果却是置之不理,换谁都会对李善长更加的不满,都会想,我对你这么好,有人要害我,你竟然隔岸观火。即使放到现代,亲人也变仇人了。这在君权至上的年代,李善长已经死的一点都不冤了。

李善长在位高权重之时,看不起很多同僚,也不准别人挑战他的权威,包括刘基都被李善长骂过,很多人被李善长打压过。现在,报仇的机会终于到了,开始有人告发李善长,说李善长还曾私放胡惟庸勾结蒙古的使者封绩、什么搜集奇珍异宝、渎职徇私等等一大堆的罪状。

不过呢,朱元璋还是念在李善长昔日的功勋,以及跟李善长的亲家关系,暂时没有处决李善长。李善长如果这时候突然暴病而亡,推测朱元璋会放过其家人。但是,李善长没有自绝。

负责星象的司天监官员跑出来说话了,“星变,其占当移大臣”。说是上天不满了,必须处死得罪上天的大臣才能避灾。这名得罪上天的大臣当然就是李善长了,“遂并其妻女弟侄家口七十余人诛之”。

相反的,看看汤和,也曾经酒后妄言,得罪了朱元璋,没能在洪武三年受封公爵,甚至汤和的“恶行”还被朱元璋写在了铁劵上,用来警示汤和。自此之后,汤和对朱元璋是更加的谦恭无比,该归还兵权时归还兵权,不贪恋权势,该谢恩的时候,必然要朝见朱元璋谢恩,受到赏赐时,也表示异常的感激之情。这让并非无情无义的朱元璋,必然很受用,谁不喜欢知恩的人呢,即使是口上说不必介意。

俗话说做事先做人。论能力,李善长远远强于汤和,但是论做人,李善长却完败给了汤和。汤和得善终,李善长被处死,在皇权时代,也是必然了。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。