《万历十五年》到底是本什么书,都讲了什么?

中国两千年来,以道德替代法律,至明代而极,这就是一切问题的症结”。--黄仁宇

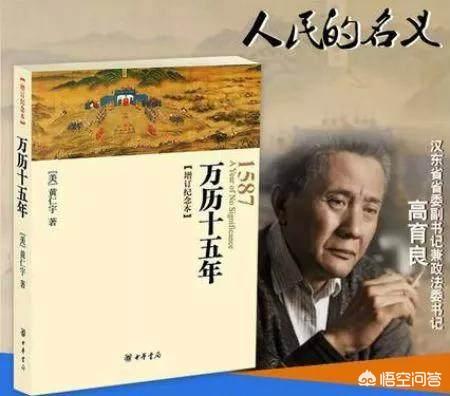

自从1982年这本书的中文版在国内问世以来,《万历十五年》就一直畅销经久不衰,无论是历史学者还是业余爱好者,无论企业老板还是普通白领,都能从中获得一些启发和想法。也难怪,《人民的名义》里的高玉良都拿着本《万历十五年》刻苦专研。

在书中,作者以万历十五年为观察点,分别讲述了明朝晚期万历执政年间六个历史人物的故事,有万历皇帝;首辅张居正、申时行;文官海瑞;武将戚继光;还有哲学家李贽。表面上是在回顾这六个人物,实则是在借他们的人生起伏揭示明朝乃至整个封建社会两千年官僚体制必败的原因。

万历、张居正、海瑞、戚继光、申时行、李贽,各在其位、各有禀赋,都是古往今来赫赫有名之人。他们各有所成,但无不呈现为历史人质之相。张居正是擅权还是革新,申时行是无能还是老练,海瑞是极端清廉还是古怪偏执,万历是勤政还是怠政,似乎都不那么重要了。他们身处庞大而绵延甚久固若金汤的传统中,万历是勤政还是怠政,似乎都不那么重要了。他们身处庞大而绵延甚久固若金汤的传统中,身处本朝坚若磐石的规则、潜规则中,或大展拳脚,或如履薄冰,或一意孤行。虽各有事功,却最终于事无补,全都在于所处之境的周旋较量中败下阵来。

就在万历十五年前后,这一年,正是经历了张居正改革十年,又接着万历新政数年之后的一年。就在万历十五年前后,这一年,正是经历了张居正改革十年,又接着万历新政数年之后的一年。碰巧的是,在这一历史时期,典型的三个代表人物都死于万历十五年,一个是文官的代表海瑞,碰巧的是,在这一历史时期,典型的三个代表人物都死于万历十五年,一个是文官的代表海瑞,一个是武将的代表戚继光,另一个是思想家的代表李贽。

从《万历十五年》这本书中,我们可以看出虽然公元1587年一切还看似平静,但帝国运行的轨道已经僵化,各种弊端在不断扩大,在这样的背景下,无论皇帝的励精图治,还是大臣们的变革尝试,都已经于事无补,只能目送着大明王朝走向终结。

《万历十五年》到底是本什么书,都讲了什么?

把以前写的文章拿来一用。

《人民的名义》里高育良书记最爱的书籍是黄仁宇的《万历十五年》。早想给这本书做书评了,没有时间,所以,今天谈谈《人民的名义》里寓意深刻的《万历十五年》一书。

《万历十五年》这本书可以说是学术性和通俗性相结合的很好的书。最早看见很多人推荐这本书,有人觉得历史入门看此书很好。的确,书中的充满了各种相对严谨的历史考证,可读性又不差,而且本书受到了法国年鉴派的影响很深。我也看过批评这本书的人,历史圈子内的(明史研究会会长商传),圈子外的(王小波)都有。那么我们应该怎么理解并评价这本书呢?

一.学术上看本书

《万历十五年》这本书好像很多历史民科挺喜欢,中国历史学术界似乎没有多大关注,其实不然,商传先生就在讲座《谁误读了晚明史?》谈过黄仁宇先生。

商传先生对《万历十五年》学术评价是中肯的,肯定了这本书的价值,但是也隐晦的指出了黄仁宇的问题。商传先生说了一个故事,大致意思就是黄仁宇先生和大陆教授开会,结果,黄先生和大陆学者怼起来了,最后黄先生说自己当年是国民党的兵,大陆学者说自己当过共产党的兵,所以,最后共产党打败了国民党。商传先生说这些话,也就是论证黄仁宇认识还是有不足的地方。

事实上,黄仁宇先生学术界最出名的不是他的《万历十五年》,而是他对于明代经济财政的研究。他的经济史的研究,我们这里不作深入探讨。

二.高育良与《万历十五年》

《万历十五年》为什么让高育良如此热爱呢?我们看看《万历十五年》的作者黄仁宇的生平经历。黄仁宇先生的父亲黄震白曾加入同盟会当基金成员,但并不是核心人物。黄仁宇早年在家乡生活,在长沙市第一中学毕业后,1936年入读南开大学电机工程系(1936年~1938年)。抗战时期弃笔从戎,在中国远征军当兵。后来来到美国学习历史。

从他的身份和经历,我们可以看出来,他对于国民党官场关系与传统管理那一套相当熟悉,可以说他本身就是民国历史的一部分。而他的作品又不是简简单单用理论做研究,而是用自己的经历去书写历史。历史其实很依赖研究者对于社会阅历,黄仁宇先生的阅历足够丰富,但黄仁宇的作品估计有种从历史角度反思国民党失败的历史吧!高育良书记也是精通官场的一个老油条,最后怎么能不失败?

我们大部分阅读《万历十五年》的读者多半不是明史研究者,黄仁宇把中国传统社会晚期的结构比喻成 “潜水艇三明治”,上面是一块长面包,大而无当,乃文官集团;下面也是一块长面包,也没有有效组织,乃成千上万的农民。而基本的组织原则,即尊卑男女老幼,没有一个涉及经济及法治和人权。高育良书记代表的就是上面的文官,是一个有学识的学者,又是一个纯粹意义上的官僚。

我猜高育良书记对《万历十五年》里面最爱的人物一定是申时行,申时行打太极,揣摩上意,和稀泥都是一流的。高育良书记这些方面也是手段奇高,申时行喜欢用儒家那一套打太极,高育良则是用喜欢用马克思主义哲学的辩证法打太极。这时候,总会想到一句话“历史总是惊人的相似,但又不是简单的重复”。申时行在明代尚且没有一个很好的结局,高育良书记面对的是21世纪的新时代,所以高书记失败也是毫无疑问的。毕竟,我们的党不是旧官僚,党员也是从群众中来到群众中去。老官僚岂能长久?

其实不仅仅高书记爱《万历十五年》,很多人也谈过《万历十五年》, 而黄仁宇真正擅长的是经济史,学术界对他的大历史评价不高。更多喜欢黄仁宇的恰恰是学术圈外的人,这一点很有趣。黄仁宇的《万历十五年》语言白话文,而且通俗易懂,用一个个故事来分析中国明代社会与中国式管理,带着探讨问题的角度深入。一方面西方学者汉学家史景迁的作品也是立足于大量的研究资料与史料,用人物命运经历剖析社会,也就是说西方有不少这样的作品,但是中国很少有人这么创作,而黄仁宇又是一个有西方教育经历与中国社会经验的人。所以,这本书当年在中国火起来也实属正常。普通人也会看的下去,高书记爱读也很正常。

高书记与其说是爱历史,倒不如说是对于旧官僚的生活状态心有所感,而且高书记深知权力高高在上的人反而不好做,哪怕你是万历皇帝,当文官集团抱成团,你去应付很棘手。李达康为例子,他在京州一个人说了算,搞一言堂,独断专行,为什么京州还会有丁义珍,陈清泉这些的官员存在呢?说到底有些人抱成团,不好对付。

三.《万历十五年》本书

万历十五年用了七个人的故事,串起来了万历朝的政治制度,思想文化,社会思潮等等。而且背后还有作者查阅史料与考证的功底,不能不说是一部优秀的作品。这七个人结局无一例外都是失败的,这一点不禁让人深思原因。而我联想到了孔飞力《叫魂》也是用故事展开一个社会的面貌。

与其说这本书是写万历十五年这一年,倒不如说在还原一个,明代官僚体系与一个复杂的社会。这个年份本身没有意义,重要的是普通的一切背后反映的东西。黄仁宇就是带着解密的心态,解答“李约瑟的疑问”,解答“中国为什么近代落后于西方”这些问题,所以黄仁宇先生所选取的历史上面的例子有取舍,这种取舍是好是坏不好说,但是至少做到了最基本的有明确的出处。

真正想学习历史,入门阶段看看这本书还是可以的,深入研究还是需要自己去阅读一手史料和学术著作,但是这本书最大的意义则是非学术性的,即使距离明代已经有了几百年, 我们会看见一些精英阶层的文人官吏如何治理这个纷繁复杂的社会。

《万历十五年》到底是本什么书,都讲了什么?

《万历十五年》这本书是黄仁宇先生之作,很多人都很困惑,这究竟是一本怎样的书里面讲了哪些内容呢?怎么如今如此的火?之前可能很多人甚至都没有听说过《万历十五年》这本书,但是如今很多人都对这本书十分的好奇。在前段时期的一部热播剧,《人民的名义》中也曾提起过这本书。而非常著名的逻辑思维家罗振宇也想练推荐这本书,罗振宇只要一推荐书,那么这一本书一定会得到大卖的,甚至会遭到疯狂抢购。

其实,《万历十五年》这本书可能很多人都看不懂,里面的内容就像是一篇学术论文,与其说这是一本书,倒不如说他就是学术论文,这样似乎更加贴切一些。这本书里面讲的主要内容就是,万历年间的一些重要的人物,他们的功过,包括他们的言行举止与是非得失等等!这本书里面不仅提到了皇帝,而且还有首辅和名将等等。万历十五年也就是公元1587年,这本书上面所记录的很多事情都是很平淡的小事,但正是因为这些小事激起了历史上的一些大的波澜,这本书有关于很多事情的一个前因后果的总结,这些能够为我们了解历史提供一个很大的帮助。

比如说,这本书当中讲到了万历皇帝。万历皇帝继位后10年中,国家是欣欣向荣的,北方不再发生战乱,而南方的倭寇也基本绝迹了,国家的实力越来越强,国库也逐渐充实起来。不过国家之后经历了一个大立储的风波,风波过后,又一个10年,国家一直是在消极怠工的状态下,这在整个历史上都是很少见的一种情况。这场风波主要是因为,万历皇帝想立自己喜欢的三皇子为太子,不过文武百官却不同意,毕竟自古以来都是要立长子的,万历皇帝的这个想法自然也就没有得到实现!三皇子的母亲是万历皇帝最喜欢的女人郑贵妃,郑贵妃的儿子没能当太子,也就终日郁郁寡欢。这样一来,万历皇帝也十分的懊恼。

之后,万历皇帝为了让朝堂之上的那些文官同意废太子,便和他们做起了斗争。文官没有退步的打算,而万历皇帝的意志也十分顽强,虽然他承受了很大的压力,但是他从未放弃过自己的打算。万历皇帝自此以后不仅不参加法定的礼仪,而且对朝堂上的事情也不上心了,开始消极怠工,虽说他还在皇帝的位置上,但是万历皇帝每天浑浑噩噩的度日。朝廷上需要新的官员,又或者是对官员进行升迁,万历皇帝都会选择用抽签的方式来决定。一根竹签就决定了如此重要的事情,实在是让那些官员目瞪口呆。皇帝终日没有任何的作为,那么官员自然也就敷衍了事,因此官员逐渐腐败,一些清官也对国家失去了信心,这种情况就像是一种瘟疫一样在整个国家蔓延,上到王公大臣,小到士兵!

谁能想到大明王朝的灭亡,起因竟然是这么一件小小的事情。而皇帝和大臣们的置气竟然能够愈演愈烈,最终以整个国家为代价!《万历十五年》这本书虽然内容不多,就是一个简单的小册子的,但是却把整个明朝的政治环境和社会生活写的非常的具体,只要细细品读,我们就能从中收获很多。里面除了讲述万历皇帝的故事以外,还讲述了张居正、海瑞、戚继光等人的故事,同时还有这些事情发生的前因后果。

看过这本书的人都会有一个总结,那就是无论是哪一个人又或者是哪一件事情,没有一个是能够功德圆满的!这本书的内容虽然不好解读,但是细读大多数人还是能够看得懂的!不得不说,《万历十五年》确实是一本非常不错的历史书,对万历年间的事情感兴趣的话,这本书就可以给你带来一个详细且全面的了解。

《万历十五年》到底是本什么书,都讲了什么?

明朝在近年来,似乎特别风行。写《明朝那些事儿》的当时明月,因此一举成为著名作家。国人向来有好古的传统,也乐于听历史故事,《三国演义》经久不衰便可说明。作为明史专家的黄仁宇,自然深知此种道理,要不然《万历十五年》也不至于畅销二十余年。

明朝万历皇帝自1573年登基,至1620年驾崩,共在位48年。而1620年又离大明王朝覆灭的1644年,不过是短短的24年。清朝学者赵翼说:“论者谓明之亡,不在于崇祯而在于万历!”可见,万历年实在是明王朝盛极而衰的转折点。

以今天的目光来看,万历年也算是辉煌:商业经济得以蓬勃发展、市民阶层初步形成、资本主义萌芽等。以文化领域为例,万历年间出版通俗小说是极其繁荣的,如兰陵笑笑生的《金瓶梅》、冯梦龙的三言二拍系列小说,都是成书于万历年间。

不但如此,万历年还涌现出一大批具有革新精神的思想家,李贽便是其中代表。而黄仁宇也专门开辟出一个章节来讨论李贽的思想。这样一个繁荣的时代,为社么会突然崩溃呢?确实是令人深思的问题。

万历皇帝不能算作是贤主,观其一生之行为,多有怪诞之处。作为一国之君,他保持了24年不上朝的历史记录。然而,他不是没有做明君的机会,至少在执政前十年,他很是励精图治,严格遵守儒家对于明君的要求。但是,当万历发现自己之力并不能改变大明王朝的文官系统之时,便选择怠政这一行为艺术来对抗文官们。

黄仁宇把这一行为称之为:“正德要求实现个性的发展,而帝国的制度则注意于个性的收缩”。明王朝的文官系统之死板、之固执可见一斑,面对着风起云涌之局面,根本就无能无力。即使有改革名臣张居正,推行一条鞭之法,也只能延续明朝之命,不能改变明朝之结果。

文官系统与皇帝之间的龃龉,只是明王朝覆灭的一个原因。事实上,在万历年间,明朝已经是病入膏肓。在经济上,地主们隐瞒土地,以逃避税负,导致国库亏空。在军事上,临海面临着倭寇、北方又面临着皇太极等军事力量的威胁。明朝的军事体制又低能,效率低下,军事战术也落后,更为重要的是,后勤补给制度大大德掣肘着军事的推进。

比如说,军费筹集由驻军所在地方供给,故导致武器、物料等各有各标准,如大炮等上了战场才发现毫无用处,反而拖累了行军。危机之下,必然天才之人,戚继光是中国历史上抗击倭寇的名将,戚家军也赫赫有名,战斗力极强。

然而,纵然天才如戚继光,也不能改变明帝国军事整体落后之局面。原因出现在哪里呢?黄仁宇表示:“原因在于本朝的政治组织为一元化,一元化的思想的思想基础则是两年年来的孔孟之道”,“……庞大的帝国,在本质上无非是数不清的合成的集合体,礼仪和道德代替了法……”,“现代化的技术和古老的社会组织断然不能相容”。

简而言之,是精密的文官系统扼杀了军事上的创新,使整个明王朝面对外来的军事冲击时,显得无能为力。此种状况,与两百年后的清王朝相似,面对西方的坚船利炮,古老的中国虽然有曾国潘、李鸿章等中兴大臣,也难逃覆灭之命运。何也,皆因落后的社会之组织不能面对新时势之冲击。

我们读史,当然是要以史为鉴。人不能同时踏入两条河,所以得从史书中寻找先人们的经验和教训。然而,史书何其庞杂,历史又何其复杂,专业性的历史著作,对于一般读者而言,其实是“难以卒读”的。

比如说,吕思勉的中国史,好不好?当然好,但若是无入门历史知识的读者去读,确实是会“味如嚼蜡”!《万历十五年》了不起的地方便是,趣味盎然又不失专业性,相当好读。

举一例子,黄仁宇在第一章《万历皇帝》之中,以非虚构的笔法写了1587年的春天,以故事的方式把读者带入久远的历史场景之中——事实上,美国另一著名的汉学家孔飞力在《叫魂》一书上,也采取同样的写法——出现这种结果或许是出于无奈,因为此书最初是用英文写作,读者是美国人,而非中国人。

《万历十五年》到底是本什么书,都讲了什么?

《万历十五年》是历史学家黄仁宇先生用通俗平淡的表述方式所编写的一本历史书,写法比较特别。黄仁宇先生以通俗趣味的专著方式以一个年份为典例论题,分析一个皇朝从兴盛走向衰颓的重要事件和根本原因,书中有潜在的厚实历史背景知识,但却以通俗易懂的方式来讲述故事一般的历史事件和主要人物,该书一部明史研究专著,讲王朝发展历史,谈朝代兴衰重要问题,但却一点儿也不会让人感到抽象深奥,此书对历史有深刻而独到的理解,但却能让对历史知识不熟悉,甚至对历史学不感兴趣的读者,也能有兴趣读下去,所以,此书的影响很大,受到了一些专家和广大读者的较高的评价。

该书英文本推出后,被美国多所大学采用作中国历史方面的教科书。并两次获得美国书卷奖历史类好书的提名;此外,还被翻译成日文、法文、德文等出版。1982年该书英文版荣获美国国家书卷奖和1983年历史类好书两次提名和评论界的关注。中文版入选《新周刊》和《书城》“改革开放20年来对中国影响最大的20本书”。

该书为中国很多兴趣历史的年轻读者所喜欢,曾在媒体上引起了热烈的讨论。并引发了人们对于明史的重视,该书的写作方式为很多年轻的史学者所效仿,甚至还影响到了一些电视剧剧本的写作方式,如《大明王朝1566》等。该书的表述方式确实改变了人们原来对于历史书籍的基本看法,不少年轻人感到,原来历史书也可以这么写!

《万历十五年》的作者黄仁宇(1918年6月25日-2000年1月8日),是美籍华人,教授,著名学者。黄仁宇1918年6月25日出生于湖南长沙、2000年1月8日病逝于纽约上州的医院中,享年82岁。1936年黄仁宇考入南开大学理学院电机工程系。抗日战争爆发后,黄仁宇辍学参军,1940年自成都中央军校毕业后,任陆军第十四师排长及代理连长,1943年加入驻印远征军,任新一军上尉参谋。1946年赴美求学,获密歇根大学历史学博士学位,大学时期,他的老师是著名学者、历史学家余英时先生。

1954年他从大学历史系本科毕业后,又在该校继续攻读研究生,并分别于1957年和1964年获得硕士和博士学位。毕业之后,曾在南伊利诺伊大学任教。1968~1980年任纽约州立大学NewPaltz分校教授,又曾任哥伦比亚大学访问副教授及哈佛大学东亚研究所研究员。

黄仁宇先生

可是,黄仁宇先生因潜心于和写一些通俗性的著作,多年没有严肃学术性的新著问世,1979年,在他62岁时被纽约州立大学纽普兹分校从正教授的职位上解聘。失去了在大学任教的机会。

可是,很有意思的是,就在黄先生失意之时却迎来了他学术成果被广泛认可的好时光。就在他被纽约州立大学纽普兹分校解聘之后的第二年,他所编著的、之前被多个出版社拒绝出版的《万历十五年》一书被耶鲁大学出版社看中了,在出版印行时,出版社清了当时美国名作家厄卜代克(John Updike)在New Yorker杂志撰写了对该书的评介和推荐,该书一出版便大受读者欢迎。1982和1983年该书获得美国国家书卷奖(American Book Awards)历史类好书两次提名。黄仁宇先生成了通俗历史书的有名的作家。

在该书获奖的第二年,《万历十五年》中文版在北京出版,之后,黄仁宇的著作因为《万历十五年》一书大畅销的带动,他编著的历史书一部接一部地出版,而且,几乎每出一本便被读者所热捧。从早期的英文论著,到后期的中文论著,书本一出版便引来了不少学者和期刊评论者的评论和推介,甚至还出现了研究黄仁宇先生著作的研究机构和期刊,如《黄学研究》丛刊等。

说黄仁宇先生因祸得福不为过,自从1979年离开了纽约州立大学纽普兹分校的教学岗位之后,他迎来了最好的最好的研究和写作时期,这一时期,他能专心地从事历史研究和历史著作的写作,自《万历十五年》出版之后,他又出版了《放宽历史的视界》《资本主义与廿一世纪》《中国大历史》《近代中国的出路》《新时代的历史观:西学为体,中学为用》《汴京残梦》 等著作,还出版了《赫逊河畔谈中国历史》《从大历史的角度读蒋介石日记》《黄仁宇书信集》等文集、书信集,在他的晚年,是学术著作出版的丰硕时期。

黄仁宇先生的部分中文版著作

完稿于1978年的英文版《万历十五年》,当时,在美国屡次被出版社拒绝时,黄仁宇想到了将该书翻译成中文,想在中国出版中文版的,后来,在美国出版了,获奖了,而在中国,中文版也有了广泛的影响。该书的中文版出版可谓是恰逢其时,此时,大陆刚从“文革”劫乱中走过来,文化界百废待兴,对各种有创新见解的书非常重视,中国知识界如饥似渴地阅读引进的或翻译的书籍,而中文版《万历十五年》在中国出版后,让读者感到作者以一种很新颖的方式来讲述历史,及通俗易懂又很有历史张力,因而,该书一出版便广泛传开了。

黄仁宇先生

《万历十五年》是一部独具一格的历史书,通俗而深刻,内容精深,但叙述很精彩。全书共分七章,主要是阐述明朝的最高统治者万历皇帝、大学士申时行、内阁首辅张居正、杰出名臣海瑞、具有叛逆精神和文学自由追求的士人李贽、抗倭英雄戚继光等。作者将这些人物放在错综复杂的斗争局势中来写,精彩地描写了他们之间存在的重重矛盾以及他们所采用的各种斗争策略。比如,万历皇帝与朝中众臣的矛盾,保守派权臣与自由派新官员的矛盾,内阁官员与太监、外戚之间的矛盾,朝中各位重要大臣之间的复杂的关系等等。无论是皇帝还是朝臣,无论是将军还是士子,无论是内阁首辅还是宫中司礼监等,都各有各的追求和愿景,但也都各有他们各自的局限性和缺点,最终在相互制衡和冲突中彼此消耗,导致了整个国家的全面平庸与危机,致使当时整个中国社会逐渐走向衰亡,人物和历史事件的合理,形成了一种不可逆转的趋势。

当时,黄仁宇先生在普林斯顿参加费正清所主编的《剑桥中国史》的撰写。他负责明史方面的写作,此书是在为那个课题翻阅搜集大量的资料的基础上写成的,据势,编写《万历十五年》时,从搜集资料到编写该书,历时七年之久。黄仁宇先生在研究明史的大量资料的基础上编写该书的,他是在对明史非常了解的扎实知识的基础上来编写万历皇帝时期的那个“横断面”的,所以,他写得很严谨,他对人物、事件的描写和阐释都是有根据的;同时,在另一方面,作者又用通俗趣味的笔法来描绘,而既然是在事实基础上的“描绘”,有时就有想象的成分,所以,就有两个特点,一是生动可读,让读者感到很亲切,很感兴趣;二是对历史事实有些渲染,因而也在事件和人物的具体方面,就不是那么严肃真实。

黄仁宇先生在研究和编写历史方面,是很有他的个性特点的,因而也引来一些争议。

首先,黄仁宇先生在史学界是有自己特色的,被认为是史学家中的“异类”。他致学于历史学的哈佛学派和剑桥学派之间,他有一个重要观点,那就是“将宏观及放宽视野这一观念导引到中国历史研究里去”,这一观点,强调从高瞻远瞩视野中考察中国历史,而不是具体的事件、人物细节的考究。这就是他所说的“大历史”观。黄仁宇先生强调以“大历史观”来考察历史背景和事件发生时众多原因以及它们之间的关联和因果关系。在他看来,一个历史事件的出现,并非是单因素造成的,而是经历无数先决条件量变到质变的变化过程。通常人看待历史,一般只是知道事件发生是诸多原因积累的结果,但却无法深入去剖析出这“诸多原因”的内在联系,所以,需要有很强的逻辑推理能力,要有综合性很强的研究方法以及细致的考察技巧,才能使“大历史”观有根有据,有血有肉。

可以说,“大历史”观在《万历十五年》中发挥得淋漓尽致,是黄仁宇先生以他的史学观来阐述万历年间各种大事件和主要人物的典型的史学著作。

其次,黄仁宇先生以深厚的史学素养和远见卓识,用大胆而又平实的笔触来阐述和评说明史,并进而评述中国的历史教训。他在《万历十五年》赋予了历史真实鲜活的面容,不仅让读者可以从中清晰地体验到改革与守旧、进步与倒退、光明与黑暗的较量,而且,更重要的是给人们以遐想的空间和回味的余地,让人们能从中品味历史人物人生的酸楚,能从中认识到历史事件背后的深刻历史教训。

黄仁宇先生指出:中国古代社会缺乏数目化管理,他将中国社会的结构比喻为“潜水艇三明治”(submarinesandwich)的社会结构,他认为:“上面一块面包,大而无当,此乃文官集团;下面也是一块长面包,也没有有效的组织,此乃成千,上万的农民。其中则是儒家的道德原则,此即尊卑男女老幼,没有一个涉及经济和人权,也没有一个可以改造利用。因而,我们这个庞大的古老国家,在本质上无非是数不清的农村合并而成的一个集合体,礼仪和道德代替了法律,对违法的行为做掩饰则被认为忠厚识大体。各个机构之间的联系从来没有可资遵循的成文条例(即使有成文的规则,也多半道德宣誓的作用远大于实际功效)。而这种社会在体制上实施中央集权,在精神上的支柱为道德,管理的方法则依靠文牍。”这种见解是深刻的。

最后,朱学勤教授在评价黄仁宇先生时说:“他没有把进大学以前的记忆作为包袱,而是作为财富,点石成金,他的《我的大历史观》,他的《中国主要问题如何实现在数字化上的管理》等等,和他抗战的时候做过步兵参谋,在云南那种瘴气密布的丛林里作战,亲眼见中国的西部是如何的荒僻,如何的落后,和北京、上海这些沿海孤岛的现代化据点差距有多大的这些经历都有关系。后来他把这些经历带到了他的剑桥生涯、耶鲁生涯、哈佛生涯、点石成金,他才能写出《万历十五年》、《赫逊河畔谈历史》、《我的大历史观》以及这本刚刚出版的《黄河青山》。”

当然,关于黄仁宇先生评价一直有褒贬的分歧,耿立群先生在《黄仁宇研究资料目录》一文中指出:“黄仁宇在学术界却是毁誉参半,褒贬互见,未能获得一致的肯定,历史学者或汉学家常质疑其半路出家,学术著作不够严谨;骤然处理数百年、上千年的大历史架构,总让历史学者觉得过于冒险,将历史解释简单化。”(《黄仁宇写出了最畅销的历史书,却也留下无数争议》,凤凰网[引用日期2019-07-06]))

不过,笔者赞成余英时先生的看法,他在评价黄仁宇时说:他“晚年写了不少通论性的书,表现出他的史识,成一家之言。他可以说是史学界的一位‘奇侠’式的学者”。(参看余英时:《中国学术传统破坏得太厉害》)黄仁宇先生的史学文著确实是自成一家之言,有他自己的史学见识,在处处是严肃历史书状况下,有黄仁宇先生这“游侠”式的学者编著的书让读者耳目一新,有和不可呢?

《万历十五年》到底是本什么书,都讲了什么?

关于《万历十五年》究竟讲了些什么,我想,用作者黄仁宇先生在这本书里的自序,是最能代表作者所想要表达的东西的。

有学者认为,在明代的万历年间,中国的封建经济已向资本主义经济进展,而作者并不这么认为。作者认为,中国两千多年来,以道德代替法制,到明代到了极点,这是一切问题的症结。所以,在黄仁宇先生的笔下,这本书是一个大失败的总记录。所涉及的人物,从万历皇帝朱翊钧,到大学士张居正、申行时,南京都察院都御史海瑞,蓟州总兵官戚继光,以知府身份挂冠而去的李贽,他们们或身败,或名裂,没有一个人功德圆满。即便是侧面提及的人物,如冯保、高拱、张鲸、郑贵妃、福王常洵、俞大猷、卢镗、刘綎等,也统统没有好结果。

这种情形,在作者的眼里,断非个人的原因可以解释,而是当时的制度已经到了山穷水尽的地步,上自天子,下至庶民,无一不成为牺牲品而遭殃受祸。

在中国古代,皇帝的职位是一种因需而生的机构,而皇帝又是一个个人,是人就具备人的个性,而非像机构那样应该有遵循的严格的规则。

《万历十五年》,意在说明16世纪中国社会的传统历史背景尚未与世界潮流冲突时的侧面形态,有了前面所述的历史的大失败,就可以保证冲突既开,恢复故态绝无可能,也因而留给中国彻底创造历史的机缘。

所以说,《万历十五年》,名义上看是说万历十五年集中爆发的那些事,但,实际上是两千年历史在那个时代的的集中冲突和爆发。

制度!制度!制度!重要的事情说三遍。黄仁宇在书中一直在强调的制度,大概也是《人民的名义》中反复提到这本书的原因吧。

都看到这儿了,点个赞再走呗。我是苏小妮,喜欢我的回答请点击关注并转发分享!内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。