农村老辈人盖房时会说“墙上加墙,家破人亡”,说的什么意思?有道理吗?

在农村,人们自建房比较多,独门独户,一个大院。这应该是家里的一件大事,所以要很慎重,既要结实耐用,还对一些忌讳要讲究,讨个吉祥。

俗语“墙上加墙,家破人亡”讲的就是建房时应该注意的问题,它的意思是:建房时,不能在建好的墙上面继续建墙,否则,就会带来灾难,甚至家破人亡。大家一听,恐怕觉得夸张了,不就是建个墙吗,至于吗?下面我们就来分析一下这里面讲的有没有道理?

“墙上加墙,家破人亡”,说的很直白,它告诉告诉我们,不管是建房,还是建墙,都不要在原来的墙上继续建,如果继续建墙的话,就会发生危险,搞不好就会家破人亡。

“墙上加墙,家破人亡”,很多人认为说得有些严重了,不是有很多人为了加高墙或房屋,都是在原来的墙上再加墙建房的,不是也没有什么事吗?怎么会说家破人亡呢?

这是只知其一,不知其二,要知道,凡是俗语,都是劳动人民经过长期的观察总结出来的,是经验教训。“墙上加墙,家破人亡”,应该也是有血的教训才总结出来的。

墙上加墙,为什么会引起家破人亡呢?现在我们就来了解一下什么是墙上加墙。

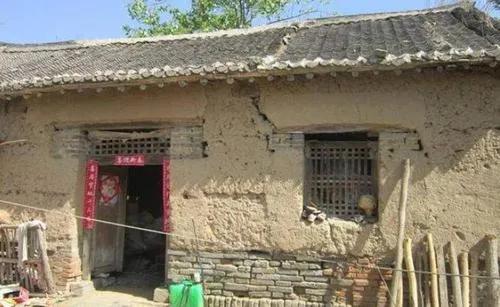

中国古代的建筑的材料大都是土木砖瓦,墙的建设,有钱人家,才是青砖红瓦,这在上面再加一层可以说没问题。但大多数普通的百姓家,墙基本上都是黄士泥墙。

有人说这种墙很厚,而且建房冬暖夏凉,这一点不假。但这种墙刚开始还是可以的,但它暴露在外,经过风吹日晒霜打雨淋,时间长了,就会老化,产生裂缝,这就严重影响墙体的坚固性和房屋的质量。

所以时间一长,这种泥土墙的坚固性就差多了,假如你要再往上面接一层,用脚趾头想想就知道,不安全,随时可能倒塌,如果人们在跟前,不注意,就还会砸伤人或致人死亡。正确的方法是,先把旧墙拆除,按新建房要求重新铸墙,这样才能确保房屋及墙体结实牢固,也可保人员安全。

这才是古人总结“墙上加墙,家破人亡”俗语的目的,放在过去,还是很有道理的。虽然它也是在告戒后人,不要重蹈覆辙。不过现在看来,这句俗语的作用确实不大了,今天人们建房不论在材料上,技术上都有了质的提高,不会再出现“墙上加墙,家破人亡”的现象了。

图片来自网络

农村老辈人盖房时会说“墙上加墙,家破人亡”,说的什么意思?有道理吗?

墙上加墙,家破人亡。这是一句警诫性俗语,有些夸张,但意在强调不要做墙上加墙的傻事。这在旧时是有一些道理的,墙上加墙,要考虑到承重压力的问题,是有一定危险性的。

墙上加墙,家破人亡,意思是在建好的房子,临时起意,再加高一堵墙或加盖一层房子,这就容易出现安全隐患,有可能会导致家毁人又亡的状况。因为旧时建房,多是砖木结构,平民用的多是没有经过烧制的土泥砖,承重受压有限,加建了就有危险,容易导致原有房屋开裂下沉斜歪而倒塌,屋毁人亡。

力微休负重,言轻莫劝人。建房要打好基础,做结实。房子是一家人住的地方,安全第一,首要就要考虑安全问题。过去如此,现在如此。现在多建楼房,基础更要打牢,更要考虑负重承受压力的问题。我住的旁边,就有几户,本是建五层楼的基础,而临时起意,贪多房子,加高盖多两三层,结果就基础下沉,墙开大裂歪斜许多,将整幢楼都毁了,这教训不可不吸取。

农村老辈人盖房时会说“墙上加墙,家破人亡”,说的什么意思?有道理吗?

这是农村老话,讲的是已经建好的房屋和围墙,是不能继续再加建一层或把围墙高度提升,这样的话,会造成危险,一旦房屋或围墙倒塌,轻则砸着家庭财产损失,重则造成人员伤亡。

这句话前面讲墙,后面讲家破人亡,看似是没有什么必然联系,好似是说得太严重了。可你细想一想,还是很有道理的,不得不佩服古人的智慧。古代建房,多是用土坯建造,烧制的蓝砖做表砖装饰,美观大方,冬暖夏凉,房屋的墙通常很宽,大约在四五十公分,在土坯之间,常常会有很大的空隙,经年累月,会有老鼠、蛇等动物出没。古时都是这种建筑工艺。像这种土坯建设的房屋,如果时间长了,地基会发生变化,一些土坯受潮会松散,无力承受更大压力。这时要是在原有房屋之上再想加建一层,会对地基形成更大压力,地基根本无法承受,经风历雨,在风雨灾害到来时,房屋极易倒塌,会伤及人命,这种后果不可谓不严重。原来农家的围墙,也不是现在农民家庭里用红砖砌成的砖墙,大多数是用粘土筑成的土墙,这种土墙,经不住风吹日晒,时日一长,会裂缝、风化,一块块脱落。如果要加高围墙,就必须将原有土墙拆除推倒,进行重建,这样才安全。如果在原有的土墙之上,继续筑新土墙,那新墙筑好,上面那新筑的一截根本无法长久呆得住,时日不长就会倒塌,墙下行人必会遭秧。另还有一层深意:

在农村生活,离开别的人帮助是不行的。四邻八家,讲究就是就个团结和善,互助互帮。原来农村里谁家的房子高低,都是有说讲的;两户之间的院墙,都高不过一人,便于两邻居有事情互相交流,互通有无。如果有一家想加高房顶,通常会受到邻居的反感甚至反对,形成纠纷,加剧矛盾,甚至形成官讼成了仇人。如果有墙一家擅自加高围墙,会让邻居感到不被亲近和信任,家里再有事,邻居们会敬而远之,不再主动帮忙。这样会对后代子孙不利。所以,这八个字里,还包含着一层处世哲学。

看似很简单的八个字,往往却蕴含着十分深刻的道理。这说明,做任何事,都必须从事物的本质出发,从特性上去考虑,发现其中的规律,找到存在的薄弱环节,避免严重后果的发生。

农村老辈人盖房时会说“墙上加墙,家破人亡”,说的什么意思?有道理吗?

农村老辈人盖房时会说“墙上加墙,家破人亡”,说的什么意思?有道理吗?

恍惚一看,这个还有那么一点封建迷信味道,感觉谁家这样做了以后;

家里往后会非常的不顺利,你听墙上加墙,家破人亡?慎得慌!

真实情况是这样的吗?听听“彩飞扬”怎么说:

过去老辈人说这肯定是有道理的,大家通过字面分析,就可以得出一定结论。

- 那是指的是农村过去建房条件不好,多半是地基情况不牢固占最主要原因。在地基不牢固情况下不停往往上建房,那肯定容易出状况。

- 那可不是往后的出状况,如果地基不具备承重能力,往上面强制增加的画,建房过程就可能出现坍塌事故,这才是导致家破人亡最直接原因。

- 所以这并非与封建迷信有任何半点关系,我们的胡乱猜测不合理也没道理。但是老一辈说的简短八个字,就将不重视质量容易导致事故问题,一针见血的指出来了,老一辈说的这话太有道理了。

- 不过老一辈说的只是以前的农村现象,现在农村可完全没这个问题了,现在的质量可以说比起城里商品房只有更结实。

- 什么独立基础、满堂基础、地圈梁、构造柱、全框架现浇楼板,钢筋混泥土,农村建房对于质量方面的费用是决不含糊。

- 毕竟这不是商品,是农村人自己建给自己住的,那可比城里质量好很多,城里的是商人建成按照商品卖的,论质量那都不是一个量级,不过不结实的房还死贵!

- 写到最后:农村老一辈说的确实是过去农村的事实,农村那会没条件很正常;不过现在这八个字用在农村不太贴切了。大家都富裕了,墙上想怎么加墙都可以,不过一般也就三四层小别墅。

希望此回答能够解除你的疑惑,祝你生活愉快,工作顺利!

感谢阅读

原创文字/头条首发

图片源于网络/侵权联删

农村老辈人盖房时会说“墙上加墙,家破人亡”,说的什么意思?有道理吗?

农村老辈人盖房时会说“墙上加墙,家破人亡”,说的什么意思?有道理吗?

在我们的生活中可以听到很多日常的俗语,这些俗语都是很有趣的,对我们的生活有着不小的影响。有的是积极的,可以鼓励我们做很多事情,发生很大的改变,实现人生的巅峰;有的则是消极的,让我们萎靡不振,整天不知所事的浪费时间。总的来说,俗语都是有它的时代特点的,也是可以学到很多的东西的,毕竟是我们的老祖宗总结出来的经验,有它自身的合理性。很多俗语都是来源于我们生活中的事情,实用性特别强,可以让我们少走很多的弯路。“墙上加墙,家破人亡”这句俗语就是老一辈工匠根据当时的时代背景总结出来的,具有很大的参考意义,当然,这些都是需要我们自己仔细去琢磨的。“墙上加墙,家破人亡”其实有两层寓意:一是从社会背景来说,在古代的时候,人们的身份地位规制都是有很大的讲究的,什么样的人拥有什么样的配置,从日常出行到去世以后的墓葬用品都十分讲究,包括说房屋修建也是一样,房屋的高度是多少都有规定,不能超过多少,一旦超过就有僭越之嫌,很有可能惹上杀身之祸。二是从安全性来讲,房屋的高度一般情况下适中就可以了,没必要特别的高,这样反而会影响美观,而且随着年代越久远,房屋的维修以及修缮都会遇到很大的问题,如果运气不好,很有可能就会受伤。修建房屋最重要的就是安全舒适,因为毕竟是家,所以能够让人们感受到舒服才是最重要的。如果一个房屋盖的特别的宏伟,没有一个人居住,那又有什么用,还不是一天只能睡一间房,古人都说过“斯是陋室,惟吾德馨”,拥有一个良好的品德远比住上高大的房屋更重要。“墙上加墙,家破人亡”既有人们对于当时社会背景下,对人们各种束缚的无奈,更有古代工匠对于房屋安全舒适性的考虑,不得不说俗语里面真的蕴藏着很大的智慧。

农村老辈人盖房时会说“墙上加墙,家破人亡”,说的什么意思?有道理吗?

这个说法和我们这边不一样。我们这边是,墙上盖房,家破人亡。

有很多人为了省事,用原来盖墙的地基,直接盖房。这承重了可是不一样的。我们这讲究的家庭盖房,地梁,圈粱都打,有的为了省钱就不打地粱,但是地基和房山垒的都是37的墙,内部隔断用24墙。地基一般深1.5米左右。这承重就是盖3层都没事。

但是墙片可就不一样了。墙地基一般也就是50公分深,一般也就是几行37的底。你想这样的地基承重能有多少强度。搞不好就会塌,一塌可不就家破人亡了。

我们这有家摸着信儿要拆迁,所以就在墙上直接加盖了房,结果屋里一直都支着杉干,他怕塌了。到现在了他自己住着都害怕。

所以啊,墙就是墙,房就是房,想在墙头盖房小心家破人亡。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。