中国古代有大量的未开垦的荒地,百姓为何饿死也不去开垦荒地?

良田沃野谁不想耕种,开垦荒地归自已所有,谁不想为?“中国古代有大量的未开垦的荒地,百姓为何饿死也不去开垦荒地。”这个前提是不符合史实的,应全面地看待这个历史问题,为什么这样说?

一、历史上在改朝换代后,任何朝代的开国之初都会出台一些休养生息的政策,以此来安定民心,大力发展生产力,以巩固政权。历史上每个朝代的更迭都会带来长久的战乱,造成因战争而带来的大量流民。流民在中国古代封建王朝被认为是最不稳定的因素,因此,朝廷必须要安置好这些流民才能治理天下,重新建立社会秩序。中国古代封建王朝都是农业国家,绝大多数的人民都是以农业为职业, 安置流民的主要措施就是鼓励开荒,垦荒既可以将流民锁在土地上,也可以使得百姓衣食饱暖。

为了鼓励人民从事农业生产,主要是农桑业,朝廷往往会出台一些奖励措施给予抚持。如给开荒者提供土地、种子、农具、大型畜力,同时还减免赋税。如唐朝的辉煌灿烂文化就是建立在农业的基础之上,富裕的农业带动了手工业的发达和商业的兴盛。唐初实行的均田制,使农民生活充裕,加上政治清明,农村的经济也就殷富。又如宋朝开国之初,是承五代战乱之后,特别重视“劝农”以“尽地力”。农村专门设立了“农师”一职,教导农民耕稼的方法,并监督农民的勤惰,如有“饮愽怠于农务者”,可告之于州县治罪。南宋高宗即位之初,农民逃亡的很多,朝庭采取了“诏有司招诱农民”、给予赈贷或免税的优厚条件等措施,发展农业生产。

二、封建王朝每个朝代都在走一条老路,每个王朝到了中后期都会出现天灾人祸,而人祸更甚,甚加肆无忌惮,即使良田沃野,也要被百姓抛荒,如此循环反复。封建王朝每到了中后期就出现朝政的败坏,农民要受苛捐杂税盘剥和贪官污吏欺压。中唐时代的柳宗元,当时虽被贬湖南永州,好歹也还是一个地方官员,他在《捕蛇者说》一文中说:“苛政猛于虎也”。百姓靠种地已无法养活自己,很多人不种地还好,种了地还要还背负沉重的债务,家破人亡。如明朝末年,农民除了我交原来定的赋税外,还要交“三响”,即辽饷、剿饷、练饷。据史料载,清初摄政王多尔衮在认为导致明朝败亡原因:“前朝弊政,厉民最甚者莫如加派辽饷,以致民穷盗起,而复加剿饷,再为各边抽练,而复加练饷。惟此三饷,数倍正供,苦累小民,剔脂刮髓,远者二十余年,近者十余年,天下嗷嗷,朝不及夕。”

由于每个朝代到了中后期的各种弊政和腐化,各种盘剥之手都是从普通农民的田里打主意,普通农民无奈之下只得选择逃避赋税一条路,要么将赖以为生的土地撂荒逃亡成为流民,要么卖给有免赋税资格的官史和士绅,沦为他们的佃户。

三、古代百姓饿死也不去开垦荒地,还有种植技术方面的原因不可忽视。只要是稍懂农业技术的人都知道,土地不是开垦出来,撒下种子,就能收获粮食,对种植粮食的土壤也要一个培养过程。

古代农民种植的主要是“五谷”。“五谷”在历史上两种不同说法:一是稻、黍、稷、麦、菽;二是麻、黍、稷、麦、菽。这两者说法的区别是:前者有稻无麻,后者有麻无稻。这两种说法是历史发展过程中的一种变化,古代史书记载的农耕文明主要是黄河流域,对南方的水稻还不了解,水稻主产地为南方,由于这个原因“五谷”中最初无稻。就像后来“五谷”之中始终没有更能充饥的玉米和红薯一样,因为玉米、红薯和土豆是外来的品种。

古代主要的粮食就是麦和稻。种植水稻水田的泥土有一种专门的名称,叫水稻土。水稻土人为水耕熟化耕作土壤,它以种植水稻为主,也可种植小麦、棉花、油菜等旱作。这种人为水耕熟化土壤要经很长时间,在人工调节下就能使水稻的产生稳定。新开荒的水田,在现代农业技术的情况下,也要三五年时间才能达到中等产量。在古代农业技术水平低下的情况下,新开荒的水田种水稻产量极低,甚至可能头几年绝收。种植小麦要求没有水稻这么高,但古时在新开荒的土地种小麦产量也极低。

其它“五谷”之中,除了菽,也就是豆类作物,对土壤要求不太高外,如黍、稷在新开荒的地上种植产量也很低,且黍、稷不利于消化,一般只作饲料,古代粮食不足的情况下也作主食。现在黍、稷作粮食作物基本被淘汰了。

试想一想,古代封建王朝的政财主要依靠的就是从农民田里收取赋税,只要种了地,就得按亩收税,而新开垦的土地又是广种薄收,不但得不到收成,反而要倒贴赋税。既然如此,普通百姓谁还去愿意去开荒,不开荒还能多活几年,开荒饿死得更快了。

真正开荒种粮来饱肚子,到了明朝后期至清朝有所改变。也就是玉米和红薯由美洲传到中国后才出现。因为玉米与红薯的种植对土壤要求不高,生土也可能种。然而,山林土地各有主,普通老百姓也不是随随便便开荒种地的,因此,这段时期,手里没有土地的农民又到哪里去开荒?

小时候,我在家乡就常听寨子里的老人说,古时候很多汉族地区失去了土地的流民,跑到我们苗区来“种荒”,或者“烧荒”。他们在深山老林里砍倒一片山,用火烧了后,在地里种玉米和红薯,并在山冲里开田种水稻。因当时苗区为大山区,地广人稀,即使山林主,也管不了那么宽,其实这些人是躲起来开荒。这些从外地来种荒的人也就成了无人管的自由自在的人,他们不用给官府交赋税,也不用服傜伇,后来他们就在这里落了家,与苗区人融合在一起,现在也是认可自己是苗族人。这些人给苗区带来了玉米和红薯的种植技术,为苗区人民的粮食生产作出了巨大贡献。

总之,古代有大量的未开垦的荒地,百姓饿死也不去开垦荒地,不是百姓懒惰,是因多种因素造成的,也就是说是被逼的。作为古代农民,种田是他们的职业,是他们的生存方式,如果不是被逼无奈,他们又怎么不想种田过安逸的日子呢?

中国古代有大量的未开垦的荒地,百姓为何饿死也不去开垦荒地?

古代历史中,地主阶级存在了相当长的一段时间,直到新中国成立之后,地主才被取缔了。在古代,很多农民都会为地主干活,这些农民自己是没有地的。但大家想想也明白,土地怎么来的,不就是开垦荒地吗?那么,这些农民为什么不自己开垦荒地,而执意要为地主干活呢?

一、土地是皇家的,不能随意开垦很重要的一点,农民没有开垦荒地的权利。阅览史书的时候经常会发现这样的一句话,某位臣子立功了,皇帝会封赏这位臣子多少的土地,还会注明要不要缴纳赋税。从这一点就可以看出,土地都是属于国家的,或者说是属于皇家的,属于天子的。土地国有,普通人是没有开垦荒地的权利的,这一点就让很多百姓打了退堂鼓,不敢开垦荒地了。

还有另一点,就是赋税,赋税是当时国家收入的重要组成成分。年代越久远,赋税就越重要,大臣皇帝都不会去劳作,大臣的俸禄,皇帝的吃喝用度,这些哪里来,只有赋税了。所以很多拥有土地的人都需要缴纳赋税,除了一些皇帝赏赐且特意注明不需要缴纳赋税的土地。缴纳赋税让更多的农民不敢去开垦荒地,而且私自开垦荒地可能还会被官方惩罚。

二、开垦荒地不仅代价高,而且不一定属于自己虽然种地要缴纳赋税,但是农民还是希望有一块自己的土地,这就像爱车的人想要一辆属于自己的车一样,农民有了自己的土地,心里也就踏实了。但是,开垦荒地不仅仅要付出巨大的代价,开垦出来的荒地还不一定属于自己。

其实赋税和开垦荒地的代价都不一定能够吓退一个农民对土地的渴望,真正让一个农民不敢开垦荒地的原因是,开垦出来的荒地不一定属于自己。古代很多朝代都有类似的规定,农民开垦出来的荒地仍要经过国家的分配。就这一点,让农民打消开垦荒地的念头。

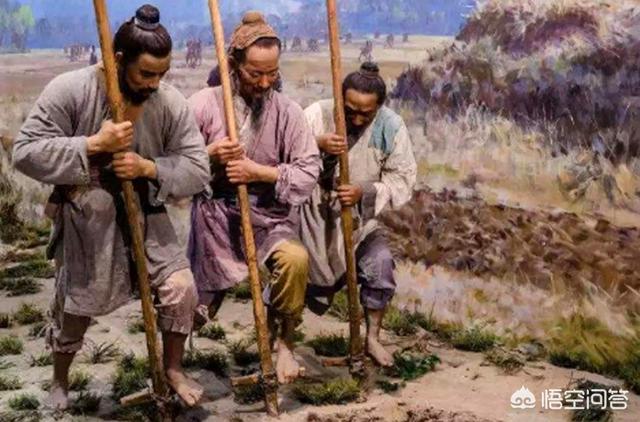

开垦荒地往往要付出巨大的代价,当时的工具不发达,除了铁锹锄头还是铁锹锄头,根本没有有效的开荒工具。三口之家,开一块荒地往往需要很长一段时间,并且播种都是有时间限制的。因为开垦荒地,可能就会错过时间,一但错过,就会荒废一年时间。当时的农民一年给地主家干活只能混个温饱,如果因为开垦荒地而荒废一年时间,等待他们的只有饿死一条路。所以这巨大的代价也是农民不敢开垦荒地的重要原因。

除了这些之外,开垦荒地还需要注意很多细节,比如距离。当时离居住地近的,好的土地基本都有主了,荒地往往离居住地很远。不要小看这段距离,以当时的交通,或者直接说是步行速度吧,要去开垦荒地,可能路上就要耗费半天的时间。

耗费时间还是其次,关键是离居住地越远,危险程度也就越高。荒地往往指的是人烟稀少或者说是深山老林等地带,这些地方往往都有很多凶禽猛兽,随时可能面临危险。除了这些危险外,也面临着强盗贼寇的威胁。所以说,开垦一块荒地,所要付出的代价是相当大的。

三、有地不一定有好收成收成是农民最为关心的事情,假设一个农民开垦出来了一块荒地,这块荒地也被官府分配给了他,他克服了种种困难,在这块土地上播种了。但一个很重要的问题就出现了,这块地会不会有好收成。一块地的收成和很多因素有关,天气好不好,有没有足够的雨水,雨水有没有过多,会不会遇到蝗灾,会不会遇到旱灾。

可能一个小小的灾难,就导致一块地的收成不好。收成不好,就要面临无法缴税的危险,给地主家干活,遇到天灾,地主还有能力缴纳,而到一个农民家里,每年都要勒紧裤腰带过日子,哪有多余的粮食缴纳赋税呢?

综上所述,一个农民开垦荒地的代价实在是太大了,结合各方面的因素,开垦荒地还没有给地主家干活来得轻松。当然,这是古代,所有的理论都建立在工具不发达,交通不便,赋税高昂的基础之上。给地主家干活好歹还能混个温饱,虽然不可能有多少富裕的粮食,但好歹不会饿着。其实这也是没有办法的事情,谁不想要一块属于自己的土地,可是开垦荒地的风险太大了,普通农民根本没有承担这个风险的能力。

图片来源于网络,若有侵权,请联系作者删除。

中国古代有大量的未开垦的荒地,百姓为何饿死也不去开垦荒地?

首先就是中国人的乡土情节太重,都不愿意离家远走,另外就是古代出行是要有路引的,没有路引被发现了就被抓去当兵了,最后,很多朝代都是有官方性质的移民的,把内地的农民迁移到边疆去开垦荒地。

中国古代有大量的未开垦的荒地,百姓为何饿死也不去开垦荒地?

“普天之下,莫非王土;率土之滨,莫非王臣”,岂是能够随随便便就能够开垦的?

第一,如果是在乡间邻里开垦,那就首先得买地,而且还要上缴高额的赋税。既然穷得叮当响,连砍刀、锄头都没有钱买,哪来钱买地?

第二,如果是在荒郊野外开垦,一是没有生产资料;二是即便种出来也还不够野兽吃;三是还能不能安定下来自己就可能被野兽弄死了。不信现在自己可以到森林里、保护区边缘种种试试。

中国古代有大量的未开垦的荒地,百姓为何饿死也不去开垦荒地?

这主要得益于我国古代先进的户籍制度,先秦时期,各诸侯国就知道,百姓越多,就越能为王室创造财富,男性23岁,就要服兵役,服徭役,交田租,以及各种杂税。

到了汉代,农民的状况,稍微得到改善,因土地是自己的,而且汉朝田赋低,大约只要纳一半的税,称作“十五税一”。但农民靠天吃饭,就怕碰上灾荒年,或是自己要出去服兵役,时间起码要一年,家里活全让女人来做,自然粮食得减产。

那为啥百姓不逃走,毕竟古代荒地多的是。所谓“率土之滨,莫非王土”,山林湖泽,理论上都是王室的保留地,经常有卫兵把手重要关口。

即便你真的逃到深山野林,你就得一辈子过着隐姓埋名的生活,日夜提防山里毒蛇猛兽,时常担心会不会被政府官兵抓去继续服徭役。这些还是心理层面的,物质层面,你得变成多面手,自己得建房子、如何制造工具,锅碗瓢盆都得自己做。

还有一个重要的原因,你时常心怀愧疚,因为你的擅自出逃,会连累到你家人,甚至你整个家族,汉代是十里一亭,亭长之下还有村长、族长,他们一同组成汉代的基层管理。一旦地方长官,发现人口出逃,这些基础官员吃不了兜着走!

总而言之,出逃是件非比寻常的事,不到万不得已,一般人绝对不会走这一步!

中国古代有大量的未开垦的荒地,百姓为何饿死也不去开垦荒地?

历史知道的真不多,

只能凭想象说一下这个问题,

应该是工具太落后,用现在的话说,就是成本太大了,

可能还有一个因素就是战争,青壮年都被抓丁争战去了,剩下的都是老弱病残妇女儿童们啦,

还怎样可能去开荒地。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。