怎样看待三个月女婴疑似因为妈妈参加睡训而窒息死亡的案件?

看到这件事情后,无法用内心的愤怒来表达情绪,我无法理解这位妈妈的做法。不但这位妈妈的做法欠妥,更让人气愤的是所谓的专家,群里一共有125位妈妈加上工作人员,竟然没有人建议这位妈妈走进宝宝的房间,大家眼睁睁的看着孩子哭闹因为窒息而死亡。

事件简介这位妈妈参加的是网上的睡眠付费课程,创始人在各个媒体平台的账号是:芝士小馄饨。自创了一套睡眠训练方法,针对宝宝学会翻身后的睡眠倒退,这位妈妈的课程提到,孩子学会翻身之后总是会翻来覆去,为了让宝宝睡得好,妈妈们要帮助宝宝解锁趴睡,等到宝宝学会趴睡之后就不会在翻来覆去。

出事的这位妈妈自家宝宝只有3个月,为了培养孩子的趴睡能力,这位妈妈即使在听到孩子哭闹之后也没有选择去婴儿房看宝宝,只是通过视频监控,因为她害怕功亏一篑,所以这位妈妈只在付费群里去进行咨询,得到的回复是只要孩子不是撕心裂肺的哭泣就没关系。

此时3个月的小宝宝一只脚卡进了婴儿床的围栏,趴在床上因为翻不过身而哭闹不止。这位妈妈一直没有走进婴儿房,可能她以为孩子哭闹一会就睡着了。2个小时后,孩子奶奶去喂奶发现孩子窒息死亡。

我没有勇气点开视频,只是大概看了这件事情的过程。这件事情发生后,很多妈妈爆料,这个群里教家长给宝宝做睡眠训练主要就是所谓的“哭声免疫法”,孩子哭闹不要管孩子。

哭声免疫法真的有用吗?20世纪20年代,美国行为主义创始人约翰·华生提出了哭声免疫法,他认为孩子是可以被训练的,想要什么样的结果进行培训之后就可以输出什么样的结果。

华生做了一个名为“小阿尔伯特”的实验,他将9个月大的婴儿小阿尔伯特放在有小白鼠和其他毛茸物体旁边。期间,只要小阿尔伯特一接触小白鼠,华生就会立刻用锤子敲打铁棒,发出的巨响令小阿尔伯特产生恐惧。

基于这项实验,华生提出了“哭了不抱,不哭才抱”的哭声免疫法,认为可以通过后天的训练,使宝宝减少哭闹、更加听话。

哭声免疫法在西方盛极一时,因为这种发放迎合了太多父母的需求,让孩子独立,让孩子少麻烦父母,父母才能更加轻松。

30多年后,1959年美国心理学家哈洛做了恒河猴实验。把一个小猴从小和妈妈分开,给它制造了两个妈妈,一个绒布妈妈,一个奶瓶妈妈,小猴子只有在喝奶的时候才去奶瓶妈妈,其它时间都在绒布妈妈身上。哈洛的实验证明,婴儿需要抚摸,甚至比吃奶更重要从此盛极一时的“哭声免疫法”被“恒河猴”实验的亲密育儿法所接触。华生自己的三个孩子深受“哭声免疫法”的迫害,大儿子自杀,女儿一辈子暴力、酗酒,小儿子一生流浪。

这件事情发生后,有媒体披露@芝士小馄饨育儿睡眠训练只不过是“哭声免疫法”换了一张皮而已。

婴儿究竟能不能趴睡?婴儿究竟能不能趴睡?美国儿科学会建议13个月之前的宝宝不建议趴睡,趴睡会增加婴儿的猝死综合征概率。

记得我女儿小时候每次半夜醒来,我都会不自觉的把手伸到她的鼻子下,看是否有呼吸。经常性的半夜会突然间醒来,害怕被子盖了宝宝的头。很多妈妈都有这样的经历,所以按照常理来说,婴儿当然是不能趴睡的。更何况是3个月的宝宝,虽然处于翻身期,但是只能从俯卧翻到仰卧,甚至趴着时头并不能产时间的抬起,更谈不上头可以左右自由的翻转。

一旦发生窒息,宝宝的头不能左右翻转很容易窒息。但凡有点科学育儿知识的人都会对这样的“解锁趴睡”产生质疑。另一方面,能和权威机构提出完全背道而驰的育儿观念,也足见这样的育儿机构有多么的不靠谱。

什么是真正的科学育儿我一直认为科学育儿的前提是尊重和爱。真正的科学育儿肯定是以尊重孩子的发育为前提的。

比如西尔斯夫妇发现他们家的第7个孩子和其他孩子不一样,粘人、爱哭闹、精力旺盛等,他们及时修改了自己的育儿方法,而不是直接套用。这是尊重孩子自身的规律。

《实用程序育儿法》中提到抱起-放下的哄睡法,也提到不能强制让宝宝去哭泣,而是当宝宝哭泣的时候第一时间抱起孩子,等到不哭的时候再去放下。父母不能离开宝宝,只能等到宝宝睡醒之后。

说这么多,就是要告诉各位妈妈,什么是真正的科学育儿,如果我们自己面对别人所谓的科学育儿拿不定注意的时候,就想想这种做法尊重孩子吗?这种做法我们能感觉到对孩子的爱吗?

因为这件事情这个所谓的睡眠咨询机构本身存在问题,但是如果这位妈妈有自己的辨别能力,有独立思考的能力,就不会发生这样的悲剧。正像网友说的,这个机构够坏,这个妈妈够蠢,坏人遇到蠢人就造成了悲剧。

3个月的婴儿因为妈妈的无知而丢了性命,在妈妈群里125位妈妈共同目睹了这个宝宝的挣扎,却没有人建议这位妈妈走进婴儿的房间,这样的悲剧真的希望不要在发生,那些已经缴费的妈妈希望也能够擦亮眼睛,别再被骗了。

怎样看待三个月女婴疑似因为妈妈参加睡训而窒息死亡的案件?

刚刚在知乎看到推送描述十分愤怒,随后看到了知乎上的宝宝视频,看着视频是真心疼

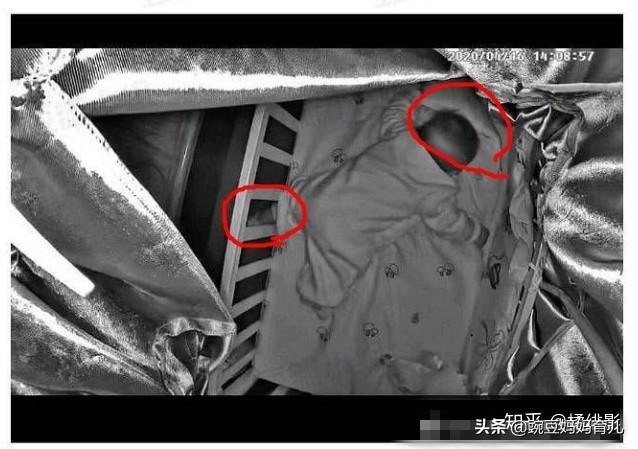

那么我说说在视频中看到了什么!或许更直接

第一段视频

第一次翻身

宝宝3个月会独立翻身从这点来说,大运动的发育不错。在8秒时间内从左侧完成了趴的动作,其中胸、肘、颈完成了协调。但是也是从这里开始让宝宝面临了接下来的厄运

第一次移动身体

宝宝从第8秒-第48秒开始完成了第一次身体移动,40秒内下肢完成了蹬踏30次把身体从右侧开始向中间移动。

第二段视频

第一次脚进入围栏

开始身体开始变向,身体在第4秒开始第一次进入儿童床围栏上数第五格中

在视频第24秒,开始发生移动身体左脚开始进入儿童床围栏上数第四格中

在视频35秒的时候孩子已经出现左脚卡着的情况,因为脚卡住了身体,上肢开始双手用力抓起了身下褥子

视频从35秒到1.21分钟宝宝已经把身下的褥子右上角基本抓出来在面部前形成一个“山包”

第三段视频

视频中在18秒内孩子用力呼吸了11次,左脚在围栏中已经卡到近膝盖处,同时因为体力消耗后,颈部力量无法支撑头,导致面部直接陷入了抓起的褥子形成的“山包”中。

看到这里我想说,如果妈妈能及时发现脚已经卡在围栏中的这个异常,哪怕是在最后一个视频的时候去干预或者都会挽救这个生命。如果不是执迷睡训,而是马上给孩子抱起来也会让这个孩子避免悲剧的发生。

我无意去给这个机构开脱,妈妈失去了宝宝已经很心痛,我从视频中看到的问题,还是家长看护经验不足,护理的细节没做好,再加上相信了所谓的“睡训”,最终造成这次惨剧。

借这个视频,提醒各位家长,宝宝睡眠问题中要注意:

1、 不要搞睡眠训练

睡眠这个事情是与生俱来的一种本能,宝宝不需要训练也不需要所谓的强化。吃饱了睡,睡醒了玩,玩累了睡是一种身体机能调整。所谓的睡眠训练可能适合成人,适合失眠的成人,但是未必适合孩子。

2、 儿童床要注意四周防护

儿童床为了兼顾透气现在是以格栅为主,四周都是8-15厘米间隔的格栅作为组合。这种格栅可以防止孩子跌落和透气是没错,错就错在家长疏忽了格栅的间隔空间可以卡住宝宝的手脚,从而限制了身体的转动和移动。同时格栅的材质比较硬,容易出现撞击和踢踏的风险。所以,尽量加装护垫进行保护和避免悲剧的发生。

3、宝宝睡床不需要褥子

宝宝睡的软,睡的暖貌似都是父母首先考虑的。但是对于胖孩子过软的褥子会让骨骼和肌肉更加疲劳,瘦孩子会更加延缓肌肉力量的释放。如果睡儿童床,棕榈垫+被单就可以保证宝宝的需求。

4、宝宝哭喊要及时查看

宝宝不会无缘由的进行哭喊,这个哭喊其实就是成人的说话一样。生理需求,心理需求都需要进行表达。遇到宝宝哭喊就需要及时回应和判断,因为表达的差异无法双向沟通。遇到宝宝哭喊要及时查看,分析原因,再去考虑如何回应。回应后和宝宝互动,完成双向交流,来解决问题。

5、睡床空间要保证

因为宝宝生长发育受限,进入深度睡眠后,脑抑制肌肉兴奋能力下降,就会出现拧着睡、跪着睡、趴着睡、画圈睡、骑着睡等不同睡姿。如果床上空间不足,翻身滚落掉床都有可能。

怎样看待三个月女婴疑似因为妈妈参加睡训而窒息死亡的案件?

相信这条新闻在宝妈圈炸开了锅,让人好痛心,无知的妈妈,为了练习孩子自主入睡,就这样让一条鲜活的小生命消失了。

从视频可知,3个月大的宝宝独自在婴儿床上睡。刚开始翻到右侧,然后又翻到左侧睡时,一只脚卡进了围栏里,哭闹不止,此时的妈妈没有进房间,而是在微信群里求助,因为她参加了付费的睡眠训练,得到的回复是,只要孩子不是撕心裂肺的哭泣,就没关系。她怕进去了,对宝宝的入睡训练功亏一篑,发信息中只是担心,但没有做任何反应。足足两个小时的哭闹中,都没有进房间观察和安抚,导致孩子流鼻血、全身无力、嘴唇发紫窒息死亡。

参加付费培训,看似是学习“科学育儿”,却导致悲剧的发生,是妈妈放松了警惕,还是无知?

世界上任何一种职业都有上岗证,比如医生有医师证,老师有教师资格证,司机有驾驶证,唯有父母是无证上岗,每一个新手妈妈育儿中必修的要先育己,再多的外部理念,要形成自己的价值判断,宝宝一岁前,她的需求不多,仅仅是吃喝拉撒睡,不会用语言表达,都是以哭来提示大人,要读懂信号给予满足,何况还哭两小时也不理睬,这心是有多大?

一岁以内正是给孩子建立安全感的黄金时期,及时给予孩子回应是很必要的,哪一种歪门邪道宣扬的会惯坏孩子?但凡多一点学习,也不会这样疏忽大意,酿成大错。

趴睡对孩子有好处,可以锻炼宝宝颈部的肌肉,上肢的臂力及腰背部肌肉,锻炼心肺功能,促进肠胃消化,但孩子还小,需要大人在身边观察,帮助她翻身,尤其对于三个月的小月龄宝宝更要小心,这一系列的动作让人不可理解妈妈的育儿观念。

希望这样的悲剧不要再上演,警醒每一位妈妈,孩子的身心健康最重要,做懂孩子的父母。每一个孩子是一个独立的个体,生长发育、行为习惯不同,参照外部育儿理念的同时,也要顺应自己宝宝的情况,个体差异对待。

做学习型的父母,少一些无知。

我是玉湖,亲子教育指导规划师,秉持和孩子共同成长的初心,致力于研究家庭教育、亲子沟通,帮助更多家庭解决吼叫沟通,如果您有育儿方面的困惑,欢迎私信交流。

怎样看待三个月女婴疑似因为妈妈参加睡训而窒息死亡的案件?

看到很多宝妈们在议论趴睡这一行为。实际上,一岁内的宝宝都不建议趴睡,但在宝宝前三四个月,由于肠道发育不够成熟,容易胀气。宝宝趴着能够缓解腹部不适,这也是有些宝宝喜欢趴睡的原因之一。但对于还不能自如翻身的宝宝,不推荐趴着睡,这会增大婴儿猝死综合征的风险。如果趴睡,家长也一定要看着!而特意训练趴睡,简直扯淡!所以,更为妥当的方式还是多让宝宝醒着的时候趴着玩,睡觉还是要尽量仰卧睡姿。

怎样看待三个月女婴疑似因为妈妈参加睡训而窒息死亡的案件?

4月20日我已经在头条上首发了文章,表达关于该问题的个人看法。

简答:

- 我觉得与其现在去批评这位妈妈或者是这个机构,不如给更多的人科普关于一岁以下婴儿的睡眠姿势,以避免再出现类似的悲剧。至于这位妈妈或者是机构该承担什么样的责任自有相关机构去评判去处理,也不是靠网友们的“口诛笔伐”。作为这起悲剧的听者,我们可以表达我们的愤怒,但我们不应当去引导他人一起对此宣泄出愤怒的情绪。

- 摘自我的原文:

从小霞妈妈在群里的叙述来看,可以推论宝宝是死于趴睡导致的窒息,然而该育儿号却在声明中十分明确的否认了这一点。我们尚且不把此事当作一个罗生门事件来看,如果双方都说的是真的,那么为什么说法又不一样,以及宝宝的真正死因又是什么?

当我看到该育儿号发布的声明时,我立刻想到了一个可怕的术语“婴儿猝死综合征(SIDS)”。由于目前没有看到官方渠道所发布的具体死因,我仅以个人推论,医生大概率给出的死因正是“婴儿猝死综合征(SIDS)”。

以下定义和解释来源自“丁香医生”:

什么是“婴儿猝死综合征(SIDS)”?婴儿猝死综合征(SIDS)是指一周岁内的婴儿突发死亡,通过目前检查手段(包括死亡现场勘查、临床病史回顾、尸体解剖)无法明确死因的意外死亡,称为婴儿猝死综合征。对权威建议的总结

我们可以看到无论国内外,对于趴睡这个事情都强调了以下几点:

1. 年龄:一岁以内的婴儿强烈建议仰睡

2. 健康情况:AAP的不少关于婴儿睡姿的建议中都强调针对健康的婴儿应当采取平躺的睡姿,因为有些婴儿可能存在呕吐等情况,需要综合考虑是否可能存在由于返流物引起窒息的危险,所以有些医院会建议在给新生儿刚喂完奶的时候略微保持侧躺或有一定角度的仰睡。

3. 睡眠环境:其实无论睡姿如何,都应当保持宝宝的睡眠环境安全,不能存在可能遮挡宝宝口鼻从而影响呼吸的物件,比如厚被子、毛绒玩具、过软过厚的床围等。

4. 宝宝的翻身情况:如果宝宝可以自主且灵活地根据他的意识翻身以后,不必特别强调他的睡姿,但仍然需要关注睡眠环境的安全性。

有兴趣可以详见全文内容,全文对对事件介绍和各个权威机构的引用更为完善,文章标题如下(可以复制后在首页搜索):

妈妈听从“群友”指导,宝宝“窒息而亡”,婴儿到底应该怎么睡?

怎样看待三个月女婴疑似因为妈妈参加睡训而窒息死亡的案件?

早上看到这个事件的一些详细信息,的确是十分痛惜!同时又想起了自己两个孩子小时候晚上陪睡的种种辛苦,颇有感慨。认真思索一下,认为这个事件对社会的意义有以下几个:

1. 女性在打算生孩子之前一定要做好心理建设

首先女性应该先有“为自己生育”的心态,不要因为家庭催生,老公催生,或者意外怀孕而被迫要生。如果是“被迫生育”而自己又不情愿,那么从怀孕到孩子出生后照顾孩子的各种辛苦等一定会让女性难以接受,从而产生各种各样的问题,要么是情绪上的,要么是家庭关系上的。

而且,婴儿是最需要妈妈的。照看一个婴儿,是24小时不能放松警惕的,这就需要养护人有十二分的细心。如果是妈妈自己照顾孩子,会发现生活完全不受自己安排。孩子哭了,无论在干什么,都要去看看;孩子饿了,母乳喂养的妈妈随时要上岗;孩子醒了,要想着怎么逗Ta,陪Ta......

很多妈妈产后会得抑郁症,除了生理上的不适和辛苦外,心理上也会受到很大的影响。其中一个重要的原因就是,感觉“自我变少了”,或者“自我消失了”。因为大量的时间都给了孩子,完全没有自我的安排。

所以这些,如果在怀孕之前或者生孩子之前就能有所了解并且心理上有所预期,那么会减少很多产后的麻烦和情绪。

2. 准妈妈和家庭一定要学习一些婴幼儿的护理知识

家庭条件好的可以请专业的育儿嫂,但是作为妈妈也需要自己了解孩子的各种可能状况。

比如,趴睡容易窒息这件事就是常识中的常识。如果知道这种可能性,无论如何也不会放任孩子自己趴着哭而置之不理。其他的常识还有不能把塑料袋给小宝宝玩,等等。

我之前日常参考一套书《郑玉巧育儿》,里面按照宝宝月份给出了非常详细的建议。现在也有很多的网上平台可以学习到很多知识,一定要提前了解一下,遇到问题也可以及时网络搜索。

随时学习,不要随意相信什么结构里有些人看起来很高大上的头衔,而是要多方查证,尤其是当机构的方法和利益挂钩的时候,要多想一想。

3. 养育孩子是一件很辛苦的事,女性一定要提前有所预期

我们中国家庭非常注重女人怀孕,以及坐月子。觉得这两个阶段对一个女人来说非常重要,万般小心。事实上,从我个人经验来看,比起孩子出生后照顾孩子要受得苦和累,怀孕和坐月子经历的,简直是小巫见大巫。

我家老大出生后也是要抱着睡,头三个月白天睡觉放不下手,都是在大人身上。偶尔放下,不到几分钟就醒了。我也尝试过让她趴睡,想看是否可以不用抱。但是她趴着的时候,我就在床边看着她,一分钟不敢松懈。

喂奶期间更是半夜喂孩子,白天吸奶,睡不好觉,身体消耗也大,有时候白天上班就感觉要睡着,下班回家的路上开着车也感觉闭上眼就能睡着。

而且皮肤敏感,从小到大各种护理,仍然身上各种疤痕。无数个半夜听到孩子挠自己的声音,被那个声音搞得心烦气躁,十分焦虑。

还有生性欢脱,无所畏惧,直到6岁,出门随时要放一只眼睛在她身上,生怕一个眨眼就不见了!

每个孩子都不一样,有睡神宝宝,有睡渣宝宝;有从小体弱多病的,有一次医院不用去的;有活泼好动时刻都要盯着的,也有安静乖巧不需要操心的......

如果遇到那个不需要太操心的宝宝,那么是幸运的。

但是,作为小宝宝,一定是需要万般关注和呵护的。所以养育孩子从来都不是一件容易的事,尤其是新手妈妈,没有经验,非常容易焦虑,担心。做好心理预期,很重要。

也不能觉得花了钱,孩子就不用自己管了。

4. 孩子依赖我们的时间只有那么几年,珍惜小时候的时光

无论孩子小时候有多少问题,有些问题长大后自然就解决了。比如,睡眠,湿疹,爱乱跑等等。

孩子越来越大,不会像小时候那样依恋我们。所以,我很珍惜现在和二宝小时候的时光。

当孩子还需要抱,还要挨着睡着,醒来看不到妈妈会哭,还是可爱的小宝宝的时光,当时可能觉得漫长而艰辛,其实晃一晃也就过去了,而且逝去的时光再也不会回来。

5. 西方包括美国的育儿方式,并不一定适合中国家庭

我家老大小的时候,作为一个新手妈妈,我也学习过一些西方的育儿方式。但是之后我逐渐明白,任何事情都有存在的合理性,而合理性一定要考虑前因后果,包括空间、环境、时间的影响。

美国育儿专家的方法不能说不对,但是未必适合中国国情。

比如,孩子哭了要不要马上抱?

我看过美国专家说的“训练孩子,不要惯着孩子”之类的言论,也看过有育儿专家说“应该及时回应孩子的需求”。在实际经验和内心感受出发,我选择了后者,也就是及时回应孩子,让他感到他永远可以随时召唤妈妈,他是安全的,被爱的,合理的需求都能被满足。这样的孩子,反而不会无理取闹,不会为想要一件东西撒泼打滚,即使偶尔有情绪,过一会也就可以得到缓解。

还有,孩子是否应该和父母分房睡?

我还记得马伊琍有一篇文章,讲得是关于孩子独立睡眠的问题,她之前也采用美国专家建议的让孩子哭的方式,最终还是把孩子床搬到自己的卧室。

美国人的教育里,从小就会尊重孩子,培养孩子的独立自主,所以,到一定的年龄自己在其他房间独立睡眠,只是其中的一个部分。

而中国呢,家长还是习惯干预孩子,为孩子安排,让孩子听自己的,命令孩子做事。父母与子女之间的依恋关系更多、更密切。

所以只是片面得看到好的方面,片面得使用“拿来主义”是非常不科学的。

就算要拿也要拿全套。至于是否有条件拿全套,就要根据自己的家庭情况,认真得衡量一下了。

结论:

这个事件的发生的确罕见,也很为孩子和妈妈痛惜。过多得指责妈妈和事件里的培训机构,也是没有用的,毕竟孩子已经没有了,而生者还要继续活着。

希望这个事件给大众的启示是:

作为机构,不要只为赚钱而忽略人性最本质的需求,不要兜售和贩卖所谓的“高级”,不要用自己的不专业假装专业,最终对不起自己的良知。

作为父母,我们需要做的是要敬畏自己作为父母的身份,对孩子的养育和教育付出十二分的耐心、细心、热心,等等。

育儿的道路漫长而辛苦,不要迷信所谓的发达国家“先进的理念”,不要只看到现象而不分析其内核,不要认为花钱就可以搞定一切。

孩子,最需要的,是父母的陪伴及父母的用心。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。