秦朝末年陈胜吴广起义,为什么要打项燕扶苏的旗号而不是自己的?

陈胜只是一个普通的雇农,却有着大志。当年和一群小伙伴一起在田里耕田,休息的时候,他曾经对大家说:以后如果富贵了,可别忘了一起吃苦受累的穷兄弟。

他的这句话让大家觉得很好笑,因为春秋战国时期,都是那些公卿士大夫贵族们的舞台,哪怕是春秋时期曾经活跃在民间的大贼盗拓,人家也是姓姬、展氏,名跖,是当时鲁国的贤臣柳下惠的弟弟,也是一个贵族。

在当时,底层的百姓是没有出头之日的,所以听了他的话,大家都在笑他:咱们也就是一把力气给人种田,哪来的富贵?

看到大家的反应,陈胜感慨万千,仰天长叹:燕雀安知鸿鹄之志?而陈胜与吴广的起义也不是事先预谋的,而是情况紧急下的无奈之举。

秦始皇南巡,病逝于沙丘,由于近臣赵高、李斯的矫诏,最有希望继承皇位的公子扶苏被踢到了一边,并下了一道赐死他的诏命。扶苏不明所以,以为真是父亲要处死自己,就自杀了。小公子胡亥即位,也就是历史上的秦二世,秦二世的残暴远超过始皇。

秦二世元年七月,朝廷大举征兵前往渔阳戍守,陈胜也在征发之列,因为他在百姓中颇有威信,被任命为带队的屯长,而副屯长就是吴广,他们与其他900名黔首(也就是普通百姓)在两名秦吏的押送下,赶往渔阳,结果走到大泽乡的时候 ,遇到了连天大雨,道路被阻,无法通行。眼看期限将近,大家都急得跟热锅上的蚂蚁一样,不知道该怎么办。

因为按当时的法律,凡被征发戍边的兵丁,没有按时到达者,一律处斩。

后来人发掘秦代古墓,发现并没有这条规定,但结合司马迁的《史记》,我们还是姑且这么认为吧。

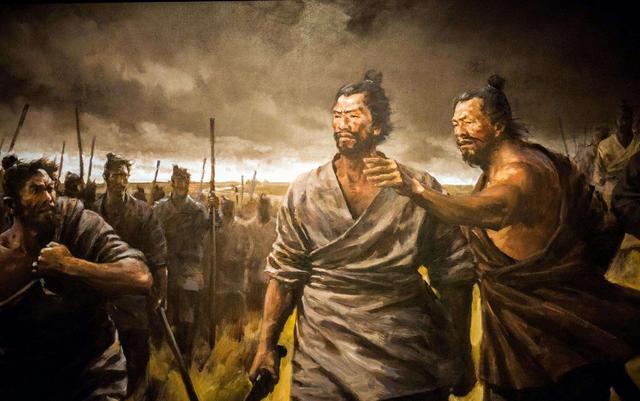

眼看有性命之忧,陈胜肯定不会坐以待毙,于是决定反他娘的。这一夜,他找到吴广商量大事,他们二人虽说认识的时间不长,却是生死兄弟。二人对时局进行了分析,天下人苦于秦朝的统治已经很久了,朝廷的苛捐赋税、募役刑罚已经到了难以忍受的程度。另外胡亥本是始皇的小儿子,没有继位的资格,该继位的是长公子扶苏,但扶苏为人仁义,由于多次劝说始皇刑法不要太严苛,被始皇派到了北方带兵,却死在了胡亥的手里。

还有一个人叫项燕,本是楚国的名将,他战功卓越,爱护士兵,很受人爱戴,百姓不知道这两个人是死是活,我们不如用他们的名义号召天下人起来反抗秦朝的暴政呢?

吴广一听:大哥好主意,俺听你的。

就这样,他们杀掉了押送的秦吏,揭竿而起,也就是历史上有名的大泽乡起义。

这个故事记载在《史记》里,其实已经通过陈胜之口,说出了为什么要打项燕扶苏的旗号。

一是他们的出身不好,只是一个普通的雇农,无立锥之地,可能在他们的村子里是一个名人,但放在了秦末的六国,却是籍籍无名之人。

二是他们本身干的是反抗秦朝暴政的事,这样的事,参与的人越多,势力越大,他们越安全。这就需要一个有地位,百姓有好感,号召力很强的人。

一个是长公子扶苏,扶苏是秦始皇的长子,始皇对他很信赖,派了许多大儒教导他,扶苏刚毅勇武,为人宽仁,政治上颇有远见。后来卢生等方士欺骗秦始皇,秦始皇大怒之下,要坑杀了那些作乱的方士,被扶苏直言劝谏,秦始皇很生气,就将扶苏赶出了中枢,让他前往上郡,协助大将蒙恬修筑长城。后来始皇帝病死于沙丘,赵高与丞相李斯害怕扶苏继位之后,他们的权利不保,就诏令扶苏与大将军蒙恬自杀。

另外一个是楚国的大将军项燕,也就是西楚霸王项羽的祖父,他作为楚国的大将,曾经大败率军来楚的秦国大将李信(也就是李广的先祖),后来与大将王翦作战失败而死。项家世代都是楚国的将军,名气很大,另外项燕对士兵们很好,很得士卒们的拥护。所以他战败之后而死,百姓们都不相信,以为他还活着。

这两个人,一个是秦国的法定继承人,一个是被灭的楚国的大将,他们有一个共同的特征是名气大,讲仁义,很得百姓们的拥护。

所以,陈胜吴广起义,为了扩大声势,就拉虎皮做大旗,拿两个死人做号召。

不知道我说得对否?

秦朝末年陈胜吴广起义,为什么要打项燕扶苏的旗号而不是自己的?

陈胜吴广起义反秦,不仅打着扶苏的旗号,而还还打着项燕的旗号。

为什么陈胜、吴广既要打着扶苏的旗号反秦,又要打着项燕的旗号反秦?

扶苏是秦始皇的长子,以刚毅勇武、敢于直谏、体恤百姓而闻名,扶苏在秦国朝野及民间有很高的威望。秦始后在沙丘病死后,赵高与李斯、胡亥一起矫诏立胡亥为皇帝,并赐死扶苏,扶苏于是自杀身亡。

项燕是楚国的上将军,项羽的祖父,项家世世代代均在楚国为将,秦灭楚国前,就是项燕率领楚军抵抗秦军的,项燕后来败在秦将王翦手下,被杀,随后不久,楚国也灭亡。因为项家世代为楚将 ,且在维护楚国的最后战争中战死,很受楚国百姓怀念。

陈胜吴广的起义,是因为被逼上绝路,误了到达目的地的时间,但凡有条活路,估计陈胜吴广也不敢反,因为秦国的强大是有目共睹的,这个时候离秦国灭亡六国统一天下,仅仅才过去12年而已,陈胜吴广既然要选择,仅凭900个人,无论如何都是送死,那怎么办呢?

陈胜吴广于是就想办法,既然一定要选择造反,那么能不能想办法获得大部分百姓的支持呢,陈胜吴广本来就出自穷苦百姓,他们知道百姓拥戴谁,反对谁,所以就推出扶苏和项燕两人作为他们反秦的旗号。

但更重要的原因是:打着扶苏的旗号是为了争取秦国的百姓支持,打着项燕的旗号是为了争取楚国的百姓支持。

打着这两个人的旗号反秦,就是为了争取这两个人背后的两股势力的支持。

陈胜吴广是楚国人,在楚地起义,很明显必须要争取楚国百姓的支持,这个很好理解。

但打着扶苏的旗号,就说明陈胜吴广这次的起义是志在天下的,如果要反秦,统一天下,还必须争取秦国百姓的支持,陈胜的鸿鹄之志,就是统一天下。

陈胜吴广起义后,全国各地如星星之火的起义渐成燎原之势,但反秦的全是原来六国的百姓和贵族在反,而秦国的百姓,基本上是没有参与反秦的,陈胜吴广作为首次反秦的义军,打着扶苏的旗号是高明和正确的。

秦朝末年陈胜吴广起义,为什么要打项燕扶苏的旗号而不是自己的?

陈涉在起义之初便打着公子扶苏和楚将项燕的旗号,其最重要的原因就是为了收买人心,扩充实力,借壳上市,旗帜鲜明。这在后世也是常用的一种手段。

首先,打着公子扶苏的旗号更具有政治上的正确性。《史记·陈涉世家》中记载,陈胜在宣布起义之时曾说:“吾闻二世少子也,不当立,当立者乃公子扶苏。扶苏以数谏故,上使外将兵。今或闻无罪,二世杀之。百姓多闻其贤,未知其死也”。也就是说,秦二世胡亥本来没有继承皇位的资格,他是篡位,所以天下应该起而诛之。而为人宽厚且爱民的公子扶苏本应该继承皇位,却因为多次劝谏始皇帝而被调离京城,后来又被秦二世所杀,他实在是冤枉。

正是因为公子扶苏本来就得民心,陈胜等人又假想了公子扶苏本来可以转变“天下苦秦久矣”的现状来烘托公子扶苏的伟大,所以用他的旗号更能收买人心。另外,暴虐的秦二世根本就没有继承皇位的资格,公子扶苏起兵夺取应该属于自己的皇位是名正言顺的。

其次,公子扶苏与大将军蒙恬等人率兵戍守边关多年,本来手中就握有兵权,而且还有一定的军事能力,有他带头,对抗秦二世的正规军更有胜算。

综上,陈胜打着公子扶苏的旗号,一方面是名正言顺,一方面是反抗暴政,兵权还有公子扶苏所率领的正规军的支持,这无疑让更多人相信追随陈胜起义,是胜券在握的。

秦朝末年陈胜吴广起义,为什么要打项燕扶苏的旗号而不是自己的?

这个问题在《史记·陈涉世家》中,陈胜亲自给出了答案:

天下苦秦久矣。吾闻二世少子也,不当立,当立者乃公子扶苏。扶苏以数谏故,上使外将兵。今或闻无罪,二世杀之。百姓多闻其贤,未知其死也。项燕为楚将,数有功,爱士卒,楚人怜之。或以为死,或以为亡。今诚以吾众诈自称公子扶苏、项燕,为天下唱,宜多应者。当时,陈胜吴广除了扶苏,其实还打出了项燕的旗号。总结下来我认为有这几方面原因:

1、可以缓解来自秦朝的压力。胡亥的继位在当时是非常有争议的,不排除很多秦人势力的反对。所以打出扶苏的旗号,可以减少来自秦朝的压力。

2、当时七国中,最强大的就是秦和楚,而且陈胜也是楚国人,因此打出扶苏和项燕的旗号,可以团结更多的力量。

3、打出扶苏的旗号,会让人以为扶苏没有死。那么胡亥的正统性就会动摇,分化其力量。

4、说明了当时低层百姓依然是渴望和平统一的,他们反的只是秦二世的暴政。

5、秦朝灭六国后,王室贵族并没有被消灭,而陈胜只是平民出身,无法打出六国王室的旗号,所以挑选了已死的扶苏和项燕。

6、扶苏奉行仁政,而且被冤杀,朝野都非常动情。项燕是楚国大将,以身殉国,也得到很多故楚人的同情。打他们两个的旗号,可以加不少同情分。

秦朝末年陈胜吴广起义,为什么要打项燕扶苏的旗号而不是自己的?

公元前209年,陈胜吴广等人因天下大雨,不能按时到达渔阳郡。依据秦朝的律法,迟到是要被处死的。于是在安徽大泽乡,陈胜吴广就地起义,打着扶苏的旗号,以“伐无道,诛暴秦”为口号,建立张楚政权。

那起义为什么要打着秦始皇长子扶苏的旗号?有书君认为有以下几点原因:

01 师出有名

古人讲究“师出有名”,不论是起兵还是暴动,都要名正言顺。这种传统做法,在很多历史故事中都有体现,如曹操“挟天子以令诸侯”和刘备用 “皇叔”这个身份等。

若理由不仁不义,或者背地里搞偷龙转凤,那他就算最后得到天下,还是会受到后人诟病,比如大明的朱棣以及新朝的王莽。

因此陈胜吴广打着“扶苏”的旗号,说扶苏他根本没死,现在作为领袖,要把王位拿回来。这就是正义之师。

陈胜吴广很聪明地用“扶苏”这个旗子,掩盖了他们起义的真正目的。

02 借势,得到支持

秦二世胡亥的统治及其严苛,比秦始皇有过之而无不及。百姓的生活极端痛苦。这个时候百姓们都希望能有一个体恤的领导人,带领大家走出重刑和苦役。

而公子扶苏正符合这样的形象。公子扶苏深通儒学、敢于直谏、体恤百姓,在百姓中有很高的威望。扶苏正是民心所向。陈胜吴广打着扶苏的旗帜,就能得到一部分秦人的支持。

除了扶苏,陈胜吴广还有另外一面旗帜,就是项燕。

项燕是楚国最后的名将,虽然最后兵败自杀,但在楚人心中有崇高的威望。现在陈胜吴广说他也没死,跟扶苏联合在一起了。这样原来楚人看在项燕的份上,同样会支持起义。

陈胜吴广把项燕这张牌和扶苏一起打,成了王炸,借势、造势,得到天下人的支持。有了良好的群众基础,他们成事容易多了。

03 分化朝廷力量

在那个时代,皇长子地位算是不可撼动的,除非真的很差劲,不然基本是皇长子继位。

在很多人心目中,扶苏是皇长子,理应继位。而胡亥的上台完全是赵高和李斯一手促成的。

故朝廷中有很大一部分人,对这个继位者一直持有怀疑态度。甚至民间都流传着“二世少子也,不当立,当立者乃公子扶苏”这样的说法。

这个时候陈胜吴广起义用“扶苏”的名目,不少人就会质疑胡亥的正统性。再加上大家没有亲眼见到扶苏死于咸阳,更让人觉得他并没有死,要来拿回自己的王位了。

如此,那些一直怀疑胡亥的人就会对起义抱有观望态度,不会立即打压反叛者。

来自秦朝的势力被分化,对于陈胜吴广来说,压力就得到了缓解,也为他们赢得了时间。

总的来说,草根出生的陈胜吴广,在起义这件事情上做得很出色,有旗帜,有神奇的故事,有富有鼓动性的宣言,有共同的国民情绪和诉求。

所以,起义立即形成巨大的态势,席卷全国。即便最后陈胜吴广起义失败,也有后继者跟上,并成功完成“诛暴秦”的任务了。

有书君语:一直倡导终生学习的有书君今天给大家送福利了啦。2019年最值的读的52本高分畅销好书,免费领取。从认知思维、情感故事、工具方法,人文社科,多维度承包你一整年的阅读计划。

活动参与方式:私信回复“福利”或点击阅读原文即可免费领取。限时福利,先到先得哦~

秦朝末年陈胜吴广起义,为什么要打项燕扶苏的旗号而不是自己的?

陈胜发动的秦末农民起义,为什么要打着楚国项燕的大旗?

(作者:赵辉)秦末农民起义领袖陈胜,在中国是个妇孺皆知的人物。其在中国上世纪六七十年代,尤其十年中国文化大革命期间,陈胜更是作为“哪里有压迫,哪里就有反抗”的农民英雄代表,风靡大江南北。

作为年轻人来说,中学课本中《史记•陈涉世家》,是每一个学子必不可少的学习内容。陈胜的四句名言,人人耳熟能详:“苟富贵,勿相忘”、“燕雀安知鸿鹄之志哉”、“王侯将相宁有种乎”、“今亡亦死,举大计亦死,死国可乎?”,深深地影响做每一个走向社会的学子,是每一个处于奋斗中人士心中的楷模,心中的英雄。

因为所有人对陈胜的生平事迹都是相当的了解,对陈胜短短半年时间从一个屯田戍边的苦力农民,成为一个改变中国历史走向的英雄人物,内心的羡慕嫉妒恨各种复杂情感夹杂其中,因此对农民英雄陈胜每个人都可以做出自己的评价与认知。

在所有对陈胜的认知中,到现在为止,对农民起义英雄陈胜生长生活的家乡,仍没有明确结论,使得陈胜在二千多年后,仍在四地“陈胜故里”奔波,无处安身。而其真正的出生地、生活劳动的家乡安徽省怀远县陈集镇君王村,更是对生活于此的农民起义领袖陈胜一无所知。只有刘邦为祭祀隐王陈胜而建的园陵中,二千二百多年的古银杏树,在顽强地生存,静静地等待着农民起义领袖陈胜的荣归故里。

在《史记•陈涉世家》中,司马迁对陈胜起义的经过、原因、结局,进行了详细而细致的描述:会天大雨,道不通,度已失期。失期,法皆斩。陈胜、吴广乃谋曰:“今亡亦死,举大计亦死,等死,死国可乎?”陈胜曰:“天下苦秦久矣。吾闻二世少子也,不当立,当立者乃公子扶苏。扶苏以数谏故,上使外将兵。今或闻无罪,二世杀之。百姓多闻其贤,未知其死也。项燕为楚将,数有功,爱士卒,楚人怜之。或以为死,或以为亡。今诚以吾众诈自称公子扶苏、项燕,为天下唱,宜多应者。”吴广以为然。

可以说司马迁对陈胜吴广起义的原因与经过,进行了充分的说明、记述,作为史学家已经做到尽善尽美了,对陈胜为何以扶苏、项燕为旗号起事也进行了充分的表述,充分体现了陈胜在领导反秦农民起义中的重要作用。

那么在司马迁描述的背后,还有什么内容是司马迁没有表述出来的吗?答案是有的,而且对破解陈胜故里和陈胜领导农民起义反抗暴秦,有着举足轻重的作用。

据《秦谜》一书推测扶苏之母是楚国人。陈胜和这九百人的队伍作为楚国故地人,如果现在的秦朝是由作为楚国表亲的扶苏做皇帝,加上扶苏的仁爱之心,定当不会让他们受此大苦,走入生死难料的征途。因此,在楚国地盘上打着扶苏的旗号起事反抗秦二世,将会得到楚国本地人的更多响应与支持,为农民起义的顺利举行增加号召力。

而更能激起这九百人奋不顾身、愤然起事的,却是对牺牲于陈胜故里的楚国抗秦英雄项燕的崇敬与敬仰。

《史记·楚世家》记载:“王负刍元年燕太子丹使荆轲刺秦王。二年秦使将军伐楚大破楚军亡十馀城。三年秦灭魏。四年秦将王翦破我军於蕲而杀将军项燕。”

《史记·白起王翦列传》记载:“王翦果代李信击荆。荆闻王翦益军而来乃悉国中兵以拒秦。王翦至坚壁而守之不肯战。荆兵数出挑战终不出。王翦日休士洗沐而善饮食抚循之亲与士卒同食。久之王翦使人问军中戏乎?对曰:“方投石距。”於是王翦曰:“士卒可用矣。”荆数挑战而秦不出乃引而东。翦因举兵追之令壮士击大破荆军。至蕲南杀其将军项燕荆兵遂败走。秦因乘胜略定荆地城邑。”

《资治通鉴》记载:王翦取陈以南至平舆。楚人闻王翦益军而来,乃悉国中兵以御之;王翦坚壁不与战。楚人数挑战,终不出。王翦日休士洗沐,而善饮食,抚循之;亲与士卒同食。久之,王翦使人问“军中戏乎?”对曰:“方投石、超距。”王翦曰:“可用矣!”楚既不得战,乃引而东。王翦追之,令壮士击,大破楚师,至蕲南,杀其将军项燕,楚师遂败走。王翦因乘胜略定城邑。

《史记·秦始皇本纪》二十三年,秦王复召王翦,彊起之,使将击荆。取陈以南至平舆,虏荆王。秦王游至郢陈。荆将项燕立昌平君为荆王,反秦於淮南。二十四年,王翦、蒙武攻荆,破荆军,昌平君死,项燕遂自杀。

按《史记·秦始皇本纪》的记载,项燕在蕲南战死为始皇二十三年,即公元前224年,距陈涉首事仅仅过去15年。而据笔者论证,陈胜故里正是在蕲南的安徽省怀远县陈集镇的君王村,也就是说项燕抗击秦军失败战死的地方,正处于陈胜的家乡。陈胜做为九百人的屯长,当是年富力强的四十岁左右,按此计算,十五年前陈胜在二十五岁左右。陈胜作为一个年轻人,经历、目睹了十五年前楚军抗击秦军的整个战斗过程,对项燕的事迹听之众多,对项燕为国捐躯的精神,深深敬佩与感动,激发了陈胜这个年轻的农民报效国家的雄心壮志。而这九百人屯田戍边的农民队伍也基本来自陈胜的家乡,对项燕为国捐躯的故事,也是耳熟能详,充满崇敬之情。

这支九百人的队伍来自楚国大将军项燕为国捐躯的地方,项燕的牺牲,对血气方刚、年轻的、充满理想壮志的陈胜来说,不能不产生巨大影响,是年轻陈胜心目中的英雄。陈胜以自己心目中的英雄项燕为旗号,高举反秦的大旗,不仅是表达对心中英雄的崇敬,更是要像心中的英雄一样为国捐躯,“今亡亦死,举大计亦死,死国可乎?”。

因此,那些质疑陈胜农民起义的动机,以新出土的秦竹简为依据,论证秦的法律还是很有人情味,没有那么残酷,陈胜领导农民起义是农民陈胜有预谋的个人计谋。能写出这种阴谋论文章的人,应该自己先去体验一下这些农民的经历:在七月份酷热的天气下,像九百人的队伍一样,自带自备干粮,在泥泞的道路上,无医无药听天由命,光膀赤脚,在淮北粘性极强、寸步难行的没有道路的路途上,食不果腹地走上一星期后,再回来坐在空调房里评论秦朝法律的仁慈、陈胜及九百人必死农民队伍的行为。不知这些教授是否还有兴趣计算生死难料的苦力们耽误3、5天是什么处罚?耽误10天是什么处罚?秦竹简现在能够留下来的,件件都是国宝,字字都价值无限。但对被暴秦奴役下的人民来说,件件都是要命的杀人利器,字字都可以让人民生不如死。那些坐在空调房里研究秦竹简的教授,何必要把你们的研究成果和陈胜的这九百人走在生死边缘的队伍联系在一起,来证明你们的研究成果?来证明你们的理性,陈胜的个人预谋?能理解“今亡亦死,举大计亦死,死国可乎?”吗?

陈胜做为一个改变中国历史进程标志性的人物,值得所有人的尊重,其结束了中国长期形成的贵族统治惯例,为每一个生活在底层的人民争取了权益,使后来的统治者不得不考虑下层人民的需求,不敢任意妄为地奴役人民。陈胜个人虽然身亡,起义失败,但其留下的反抗暴政的火种却迅速瓦解了不可一世的暴秦,这是六国的贵族阶级没能做到的事情;农民英雄陈胜从以身殉国的楚国英雄项燕那里继承的勇于担当、奋不顾身、舍生取义的精神,是中华民族的一笔宝贵精神财富。(作者:赵辉)

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。