诸葛亮为什么选择刘备做主公?为什么不去投靠孙权和曹操?

诸葛亮为什么选择刘备,这是一个职场牛人的最优解。

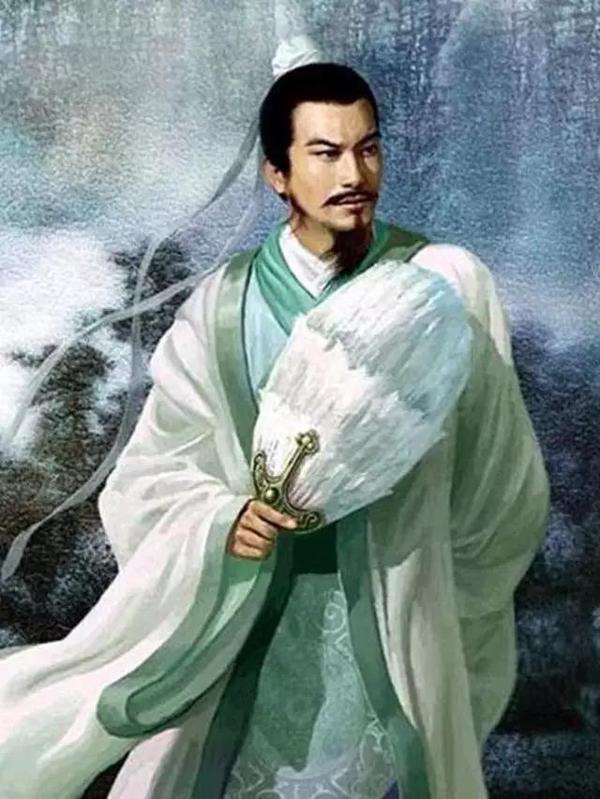

诸葛亮天纵奇才,不出隆中便知天下事,他自比管仲乐毅,也是一个很骄傲的人。他对人心的洞察,对职场发展的定位,也是有自己一套的。

在汉末时,经过一番的角逐,四世三公,门多故吏的袁绍翻了车,在官渡之战被曹操打败,后来病死,儿子不成器,自己打下的地盘落在了曹操的手里; 吕布虽说是不世出的猛将,猛则猛矣,却有勇无谋,再加上他为人不靠谱,三姓家奴,哪怕据有徐州之地,也只有一个陈宫支持他。最终在白门楼被擒,最终身死。

袁术、公孙瓒等一时豪杰,在诸葛亮出世之时,都一一殒落。可以说,等诸葛亮学成的时候,整个汉末,可供他选择的老板不多。

张鲁、刘表、刘璋,都不过是冢中枯骨,固守门户,没有进取之心,都不是好的主公。

一、曹操手下人才济济,没有诸葛亮的位置曹操虽说有周公之志,王莽之心,也是一个不错的明主,但诸葛亮出生太晚,已经过了投奔他的黄金时期,官渡之战之后,曹操拥有青徐河北之地,兵多将广,手下的谋士更是一大摞,精英谋士就有九人:荀彧、荀攸、贾诩、郭嘉(英年早逝)、程昱、戏志才、刘晔、蒋济、司马懿(晚期大扛)。

而第二梯队的策士更是人才济济,据有人心统计,约有三十六人,分别是:陈群、华歆、钟鷂、满宠、董昭、王朗、崔琰、毛玠、贾逵、杜幾、田畴、王修、杨修、辛毗、杨阜、田豫、王桀、蒯越、张既、杜袭、枣祗、任峻、陈矫、郗虑、桓玠、丁仪、丁廙、司马朗、韩暨、韦康、邴原、赵俨、娄圭、许攸、郭淮。

这么多人,个个出身名门,独具才华,你一个刚刚毕业,在家待业修理地球的隆中人诸葛亮,在他们面前算哪根葱啊。

哪怕诸葛亮才华横溢,惊天地泣鬼神,但没有了合适的位置,怎么才能显出他的才华?

所以说,诸葛亮在曹操那里,是没有自己的位置的,最多一个主簿而已,可能耗到老,也不过是司马懿的水平。

二、孙权虽说年轻,但是身边亦有周瑜这样的大才再说孙权,这小子人称“孙十万”,在三国中可以说是逢战必败的角色。但人家命好。

先是有一个一方诸侯的父亲,孙权的父亲叫孙坚,孙坚容貌不凡,性阔达,好奇节。黄巾起义时,他追随朱儁南征北战,其作战勇猛,常以命相搏,夺下宛城后被任命为别部司马。董卓废帝自立陈留王刘协后,孙坚起兵与袁术联手征讨董卓,并被袁术封为破虏将军。192年,他与刘表作战时阵亡。

虽说早逝,也是一个牛人,被关羽抢了戏,温酒斩掉的华雄,在历史上是被这个猛人干掉的。

他虽说挂得早,也给自己的儿子留下了几员猛将,一块传国玉玺。

凭着这几员猛将,一块传国玉玺,他的大儿子孙策从袁术手下借了两千兵马,开始了自己的创业之路。没过几年的功夫,打下了东吴数郡,成为一时之豪杰。

只可惜性格缺陷,被许贡的家人偷袭,英年早逝,其子尚小,于是弟弟孙权捡了一个大便宜。

在东吴,也是人才济济,内事不决问张昭,外事不决问周瑜。这一对CP的位置,诸葛亮一个外人是抢不了的。他的哥哥诸葛慬已经在那里占了一个位置。

世家们本着“鸡蛋不能搁在一个篮子里”的原理,东吴也不是诸葛亮的好去处。

三、会识人、潜力股很重要作为一个刚毕业没几年的小青年,诸葛亮也是有精确的职业规划的。

他的目标是管仲乐毅这样名垂千古的名臣,想要成为这样的名臣,一是有匹配的才学,二是有融洽的君臣关系,敢于放权的主公。

幸好,刘备就是这样一个人。

刘备在《三国演义》中是一个好哭鬼,因此受到了许多人的鄙夷。但他还有一个重要的特质是能识人,会用人,还意志坚强 。

他能识人,所以尚在草莽时,就结识了关羽、张飞这样的万人敌,情同兄弟,不离不弃。

他仁慈而好德,所以受到了另外一员猛将常山赵子龙的青睐。

刘备本身也是一个武将,刚刚参军就凭着自己的射术立了大功。

但在刘备的集团中缺乏一个谋士,一个懂兵法,懂大势,可以给他建立一个明晰的可执行的战略规划的无双国士。

所以,刘备戎马半生,却还没有自己的立锥之地,年过半百,还寄人篱下,因为在刘表的立储大事中多了一句嘴,还受到了蔡夫人派人的追杀。

祸兮,福之所倚。明明一个必死的危局,他遇到了的卢马,躲过了一劫;又遇到了一个国士,改变了自己的命运。

刘备会用人,他用人不看资历,只凭自己的直觉。在襄阳隆中,从司马徽的口中得到了孔明先生的大名之后,就产生了好奇之心,三顾茅庐,亲自来到求职者的家里进行面试。

求贤若渴之心,让诸葛亮十分感动。在面试的过程,诸葛亮的隆中对,让刘备豁然开朗,相见恨晚。而刘备的屡败屡战,不屈不挠,也让诸葛亮看到了他的仁义与坚强的意志。

总之,在他们的眼里,对方都是一个潜力股,双方一拍即可,成就了对方。

四、敢放权,给年轻人一个舞台,才成就了诸葛亮相对于孙权的猜忌,过河拆桥,曹操的多疑。刘备是一个真正敢放权的人。

自从诸葛亮来到了新野,不管是练兵,还是对外的军事行动,都大胆放权给了诸葛亮。

而诸葛亮也表现出自己的才华,火烧新野,也让众人拜服。

而后来,赤壁之战中舌战群儒,草船借箭,成就了一个个经典的故事。

刘备对诸葛亮是真心实意的放权,哪怕自己火烧连营,一败涂地,白帝城托孤之时,还将自己的儿子刘禅托给了诸葛亮,甚至说,如果刘禅不贤,彼可以取而代之。

这是完全将自己的后人,自己的事业都托给了诸葛亮的节奏啊。

也由于刘备的信任,敢于放权,敢于给一个年轻人发挥自己的舞台,也才有了后来的诸葛亮。这是曹操和孙权一辈子也不可能做到的。

结语诸葛亮为什么选择刘备? 这放在现在,企业招人,选人,而面试者也在选择企业。

一个企业的待遇和薪资福利,决定了人才的引进; 但想要一个人才发挥自己的才华,甘心为这个企业付出,靠的就是企业领导人的人格魅力,靠的是包容的企业文化;靠的也是敢于给予年轻人以发挥自己特长的一个舞台,不是吗?

如果刘备只看资历,也不会有年轻人诸葛亮的发挥舞台; 如果刘备猜忌,多疑,也不会有刘备的鞠躬尽瘁,死而后已。

不知道我说得对否?我是木子君,记得关注我哦。

诸葛亮为什么选择刘备做主公?为什么不去投靠孙权和曹操?

诸葛亮学业有成,自敢和乐毅,管仲相比,外人称卧龙,没有一定的真才实学,要别人送个名号是不容易的事情。可是有真正才华的人也有怪僻,诸葛亮也一样,自作清高,宁愿守着清贫,等待着有识之人来相请发挥自已的才华。

诸葛亮还未出山时中国并没形成三国鼎足之势,当时只是曹操发展的势力更大。帐下不泛人才,文武齐备,曹操虽然也喜欢招纳贤才,可是在冲击别人时得来的基本都是胜利的情况下,没有抱着求贤若渴的行动去访问天下人才,并且还会认为以他的势力召感下,有识之士还会自动投入帐下,对他当时的名声来说,一个只闻其名,不见其人的卧龙,并算不了什么。

当时的刘备和曹操却恰恰相反,除三结义的关云长,张飞外,就没有什么文武将士可言,还到处遭别人轻视,连个落身之处都还没有。带领少有的兵将到处逃窜,处处残败,碰得头破血流,因此就有求贤若渴的急需心意。在刘表处遭暗算,马跃潭溪的逃难途中得到司马微水镜先生的推荐,得到徐庶的帮助后,才知道隆中有个号称卧龙的诸葛亮,才出现三顾茅庐的故事。

孙权虽拥有江南长江之险,兵将也比刘备强。可是当时的东吴自孙策死后,表面上是孙权为主,实际上的权力是内有张昭,外在于周瑜,真正来说还是周瑜一人撑控一切权力,凡是大事都是由他决定才可执行,就孙权也要惧他几分。周瑜也是智足多谋的军事人才,能文能武,可是量度太小,容不下别人。诸葛亮当然知道,如果投奔孙权,和周瑜共事就会出现两虎相争斗之势,何况孙权帐下的谋士除鲁肃一人外,几乎都是贪生怕死,想享乐之辈,自己的才能也无法尽致发挥出来。

诸葛亮守候着田桑,目的就是在等待出山之日。刘备的求贤之心他自然知道,前二次他不但没外出而是在家里,不出来相见自有他用意,一是自然是要试探刘备的诚心,二是要认真考虑天下形势,研究着以后出山如何取用的策略,等待刘备再来。诸葛亮也知道当时的形势是有利于曹操,可是曹操手下谋士众多,人才济济,若去投他,以自己的布衣出身是否得到重用显然是个未知的因素。目前刘备的出现,他当然知道,用自己所学的经天纬地之才,可以为他打出一片天下。同时也考虑到只有投奔刘备才有言听计从的器重自己,才能发挥自己的军事才华。所以当刘备三次来庐相求时,他自然高兴,而且还有主见地言谈天下之势的隆中对。

其实诸葛亮那样的军事人才,对天下纷争,战争规划,人物个性全都了如指掌。所以他选择投奔刘备,才有英雄用武之地。

诸葛亮为什么选择刘备做主公?为什么不去投靠孙权和曹操?

有句名言 精诚所至金石为开 诸葛亮世外高人没有刘备的三顾茅庐 他逍遥于山野 不与世争 士为知己者死 刘备对诸葛亮有知遇之恩 诸葛亮扶持他匡复汉朝天下 鞠躬尽瘁死而后已

诸葛亮为什么选择刘备做主公?为什么不去投靠孙权和曹操?

天下大乱,人人纷纷寻枝高攀,而诸葛选择了潜伏伏龙岗。因为他自比管仲丶乐毅,欲作飞天的大鹏。按他条件,可以任意在各大集团谋求一官半职,但他不愿意过普通人的生活,他在等待风云际会,不鸣则已,一鸣惊人。而在另一厢,刘关张长年漂泊,寄人篱下,深知光凭武力单打独斗,最多获得一个县令,还要受昏官腐吏的窝囊气。一气之下鞭打督官丶挂印而去。他们在反思,出路在哪里?与其追随平庸,勿如精耕细耘,留意丶寻找出谋划策的人才,轰轰烈烈大干一场。刘备通过深入考察,与司马徽等名士接触和交流,先得到了徐庶,无奈徐庶为救母而离去。临别,向他推荐了好友诸葛亮,称其自比管仲丶乐毅,非等闲之辈。刘备决心礼贤下士,请他出山。诸葛亮也通过多次打听,了解到了刘皇叔的坎坷经历和仁义,更兼有关张忠义勇猛,是个可造之才。符合诸葛励志打天下的宏愿。为了考验刘备重人的尺度,刘备做到了三顾茅庐。第一次相会,诸葛亮就献出了"隆中策",仿效光武中兴匡扶汉室的宏伟蓝图,刘备如获至宝,当即委诸葛为军师,为二号人物。就这样英雄相惜,携手并肩,开始了逐鹿中原丶志在天下的创业史。诸葛自比管仲丶乐毅,只有刘备来了,才让他一展抱负。而刘关张勤王之路,由于有了军师,才如雨得水,走上快速道!刘备和诸葛亮是强强联手,合作双赢的典范。

诸葛亮为什么选择刘备做主公?为什么不去投靠孙权和曹操?

您好!非常高兴回答你的问题。

诸葛亮是家喻户晓的人物,他是蜀汉的重臣,也是智慧的化身。那为什么当初诸葛亮会选择刘备,而不选择孙权和曹操呢?我觉得有三点原因。

原因一:地域所制,刘备得天独厚。曹操当时在北方,以河南为主兼并了山东、河北一带。势力范围还没有涉及到荆州,至少当时还没有涉及到诸葛亮的住处。当时诸葛亮还属于刘表势力范围内,所以曹操没有去挖墙脚。而孙权的势力在浙江、南京这一代,所以也没有涉及到荆州。并且孙权势力和刘表势力是敌对势力,所以孙权更不可能去挖诸葛亮。唯独刘备,刚刚好在荆州,又刚刚好离诸葛亮的住处很近,真是得天独厚!所以后来刘备三顾茅庐终于得到了诸葛亮。

原因二:刘备需要诸葛亮,曹操和孙权更不需要诸葛亮刘备遇见诸葛亮的时候已经40多岁了,40多岁还寄予篱下。想顾前半生,屡败屡战、屡战屡败,并且失败的原因就是缺一个给力的军师。之前的糜竺简雍实在是太差了,猛将关羽张飞倒是非常好!而好不容易得到一个徐庶,打了一次胜仗之后又被曹操挖了墙角。所以刘备急需要一个军师!诸葛亮就是最好的选择!曹操手下猛将如云,并且谋士也是很多的,荀彧、荀攸、郭嘉、贾诩等人都是非常厉害的谋士。孙权方面有周瑜、鲁肃都是顶级谋士。所以只有刘备需要诸葛亮!

原因三:诸葛亮自身也需要刘备,更不需要曹操和孙权。诸葛亮如果去曹操那里,也许可以帮助曹操一统天下,但是曹操是不会珍惜诸葛亮的,毕竟像诸葛亮这样的人才,曹操身边太多了。而诸葛亮的兄弟诸葛瞻已经跟了孙权,为孙权做了很多的事情 。而诸葛亮为了跟刘备,特意弄出了一套隆中对!所以刘备得到诸葛亮,诸葛亮得到刘备是两个人的双双选择!

参考文献:《三国志》《三国演义》

以上就是我对这个问题的看法,希望题主能够满意。

诸葛亮为什么选择刘备做主公?为什么不去投靠孙权和曹操?

很高兴回答您的问题!

坊间一直流传:“郭嘉不死,卧龙不出”。其实,前面还有一句,“志才不死,郭嘉不出”。这并非能力论(戏志才>郭嘉>诸葛亮),只是时机的偶然衔接,历史就是这样,充满巧合与趣味,戏志才、郭嘉、诸葛亮都是当时之大才,他们都在等待雄主,等待一个时机。诸葛亮选择刘备,而没有选择孙权和曹操,是历史和时代的选择。诸葛亮深受儒家思想的影响,一生秉承仁、义、礼、智、信、恕、忠、孝、悌等德目,鞠躬尽瘁,死而后已;刘备当时寄人篱下,正处于创业初期,需要择一谋臣来辅佐,而曹孙二人身边人才济济,诸葛亮自然没必要去凑热闹;加之水镜先生和徐庶的引荐;种种因缘际会,促成了诸葛亮选择了刘备。今天,咱们就具体聊一聊,诸葛亮选择的原因。

一、诸葛亮出山不是因为郭嘉去世,这是历史的选择后人常说:志才不死,郭嘉不出,郭嘉不死,卧龙不出。实则并非因为郭嘉死亡,诸葛亮才出山,诸葛亮的出山是因为他等到了,属于他心中认可的那个明主,即:刘备。

1.戏志才是何许人?

陈寿的《三国志郭嘉传》记载说,曹操创业初期,身边有一筹画士,是颍川戏志才,此人谋略过人,曹操“甚器之”。但是这个戏志才却天生短命,很早便去世了。戏志才去世后,曹操对荀彧说,志才走了,没人能与之商议大事,听说颍川多奇士,还有没有能力跟戏志才一样的奇才啊?于是荀彧就举荐了郭嘉。

关于戏志才和郭嘉的才能,在《三国志荀彧别传》有记载:“戏志才、郭嘉等有负俗之讥……皆以智策举之。”

2.郭嘉的入仕之路?

郭嘉在投奔曹操之前,曾去过袁绍那,但郭嘉慧眼识人,一看便知袁绍并非雄主,难成大业,于是就离开了。他离开以后,没有随便投奔各路诸侯,而是在家赋闲,与诸葛亮躬耕陇亩有异曲同工之处。也就是说,郭嘉和诸葛亮在出仕之前,情况都是一样的:等待雄主。不过最后的结果稍有不同,诸葛亮是等来了刘备的三顾茅庐,而郭嘉等来的是荀彧的力荐。不幸的是,郭嘉在公元207年,因病死于征伐乌桓的途中,天妒英才。

3.诸葛亮出山?

刘备创业初期,没有根基,手下只有关张二人,三兄弟一直疲于奔波,寄人篱下。先是在曹操麾下,但是,刘备又不甘心寄人篱下,又对曹操"挟天子而令诸候"的行为极为不满,因而参与了反曹密谋。于是刘备找借口离开曹操,回到徐州举兵反曹。这时,曹操已经是中原地区两个最大的军事集团首领之一(另一个是袁绍),刘备远远不能与之匹敌。因而在曹刘交锋中,刘备大败亏输,妻子被俘,连猛将关羽也为曹操所虏。在无可奈何情况下,刘备只好投奔袁绍,但不久袁绍也被曹操打败,刘备只得投奔刘表。刘表对刘备很尊重,出城迎接,待以上宾之礼,使居河南新野。刘备反思桃园结义以后的经历,总结出身边缺少一个辅佐自己的谋臣。

小结1:

诸葛亮一直在等一个雄才大略,匡扶汉室的明主,加之三顾茅庐之诚恳,也深深打动诸葛亮。对于诸葛亮,他也正在等刘备这样一个主公。而选择诸葛亮也是刘备的创业之路的必然需求和必然选择。

二、徐庶和水镜先生等人的引荐《隆中对》记载:

亮躬耕陇亩,好为《梁父吟》。身长八尺,每自比于管仲、乐毅,时人莫之许也。惟博陵崔州平、颍川徐庶元直与亮友善,谓为信然。

时先主屯新野。徐庶见先主,先主器之,谓先主曰:“诸葛孔明者,卧龙也,将军岂愿见之乎?”先主曰:“君与俱来。”庶曰:“此人可就见,不可屈致也。将军宜枉驾顾之。”

颍川(河南禹州)的徐庶与诸葛亮关系甚好,说诸葛亮实为大才。适逢刘备驻扎在新野,徐庶拜见刘备,刘备很器重他,徐庶对刘备说:“诸葛孔明这个人,是人间卧伏着的龙啊,将军可愿意见他?”刘备说:“您和他一起来吧。”徐庶说:“这个人只能你去他那里拜访,不可以委屈他,将军你应该屈尊亲自去拜访他。”

1.有徐庶和水镜先生等人向刘备引荐诸葛亮。那么,换个角度想:以他们和诸葛亮的关系,徐庶等人也会向诸葛亮引荐刘备。有熟人的相互引荐,自然水到

渠成。

2.刘备三顾茅庐,某有一点主公架子,也奠定了诸葛亮在以刘备为首的蜀汉集团的政治地位。刘备礼贤下士的态度、委以重任的决心,温暖和感动了诸葛亮。

小结2:

1.熟人引荐在人才招聘过程中也是比较常用的招式,对诸葛亮和刘备一样也适用。

2.刘备的对待诸葛亮的态度,肯于放权用人的气度,感动了诸葛亮。

三、儒家思想深深影响着诸葛亮的三观诸葛亮在成长过程中,深受儒家思想的影响。仁、义、礼、智、信等儒家核心思想对诸葛亮世界观、人生观、价值观的影响颇为深远。在诸葛亮的眼中,刘备至少还算是刘氏宗亲,身上流淌着刘家的血脉。而曹操和孙权,一个是挟天子以令诸侯的权臣,一个是割据一方的东吴霸主,并非刘氏正统。

小结3:东汉末年,汉室倾颓,诸葛亮总不能去辅佐汉献帝吧;他也不会去选择曹操和孙权这些非正统的主公。而且刘备素以仁德闻名天下,以匡扶汉室为己任,加之属于刘氏宗亲,出师有名。因此,在三人中,选择刘备符合他的三观。

四、曹操和孙权身边人才济济,谋臣多如牛毛1.曹操在官渡之战胜利以后,基本确定了北方的主导地位,达到了人生的一个高峰。其手下能人志士辈出:武有张辽、张郃、夏侯渊、徐晃、曹仁等一流将领,文的有荀彧、荀攸、贾诩、程昱、郭嘉(英年早逝)、刘晔等一流谋士。

2.孙权仓促继承父兄的事业,但也不失为少年英主。江东属于家族企业,父兄遗留下来的文臣武将,对其忠心耿耿,外有周瑜、黄盖、韩当、周泰,内有张昭、鲁肃等名仕。

小结4:

对于诸葛亮这样一个旷世奇才,他要干一番事业,自然不会选择曹操和孙权,曹孙二人的事业稳固,谋臣岗位拥挤,即便到了他们那里,也不会把诸葛亮摆在重要位置,没有话语权。可是选择刘备则不然,刘备手下没有核心谋臣,诸葛亮去了既有发挥的空间,又有施展的舞台,诸葛亮和刘备是天作之选!

写在最后:三国时代,是群雄并起,人才辈出的时代,最终曹孙刘三家落幕,终归司马。滚滚长江东逝水,浪花淘尽英雄……古今多少事,都付笑谈中。

尽管诸葛亮一世英才,最后也是落得出师未捷身先死的结局。但其择主出仕的选择,仍然值得后人深思;其智谋和伟略,值得我们学习;其鞠躬尽瘁死而后已的工作态度,值得我们敬仰。

以上就是今天分享的内容,感谢您的阅读!

关于【诸葛亮的选择】,欢迎在评论区【留言】

我是人事通,你身边的人事小助手。

欢迎【关注】,更多精彩等你发现!

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。