有些人说三国之乱始于董卓,你怎么看?

董卓进京以后,把京城搞得乌烟瘴气,这个不假,但是天下之乱的总根源这笔账还不能算在董卓的头上。

董卓作为西凉太守,为什么要进京去胡作非为呢?这当然是大将军何进惹的祸。

东汉末年,十常侍干政,汉灵帝昏庸无道,造成了黄巾起义。为了镇压黄巾起义,朝廷就下放了军权,各地郡守和刺史就纷纷招兵买马,扩充地盘。董卓也参加了镇压黄巾起义的战争,虽然功劳不是很大,但是也有一定的苦劳;加上他又贿赂十常侍,获得了西凉太守一职,负责镇守西凉。

汉灵帝驾崩以后,大将军何进为了扶持何太后的儿子少帝刘辩而与支持董太后的十常侍发生了矛盾。何进却下令地方郡守带兵进京讨伐十常侍。何进作为掌握天下兵马的大将军,竟然对十常侍等宦官束手无策,要召外兵进京,由此可见,何进的昏庸无能。

应该说董卓进京的初衷不是去调皮捣蛋的,而是想要有一番作为的。根据董卓的一些表现,可以得出这样的结论:

第一、董卓刚刚进京是以救驾的名义进京的。

当时张让、段珪劫持了少帝刘辩和陈留王刘协。河南中部掾吏闵贡带兵追杀张让和段珪,少帝和陈留王趁机逃走,藏于河边的乱草丛中。

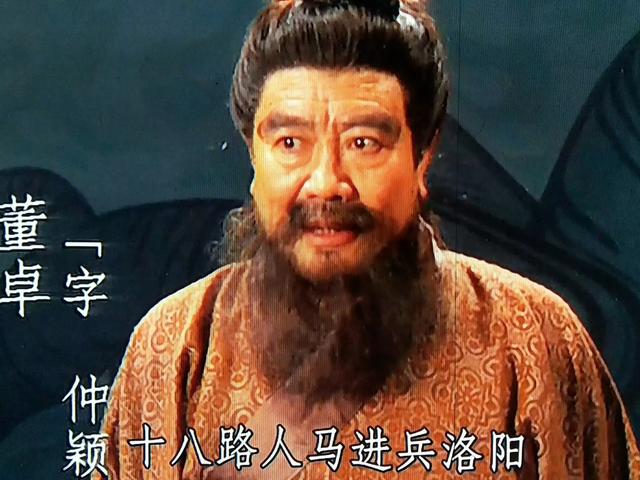

等到乱兵过后,少帝和陈留王二人爬出来,正好赶上董卓大军赶到。董卓大军遮天蔽日,尘土飞扬,少帝吓得战战兢兢不敢说话。陈留王上前喝问,董卓得知是皇帝在此,立即恭恭敬敬地下马参拜。我们看《三国演义》第三回《议温明董卓叱丁原、馈金珠李肃说吕布》:

陈留王曰:“汝来保驾耶?汝来劫驾耶?”卓曰:“特来保驾。”陈留王曰:“既来保驾,天子在此,何不下马?”桌大惊,慌忙下马,拜于道左。

由此可见,董卓当时还是尊重天子的。只是少帝刘辩太过懦弱,丧失了威仪,董卓才有了废立之心。

第二、董卓调停韩遂和马腾。

董卓离开西凉之后,马腾和韩遂为了争当老大,打得不可开交,董卓为他们调停,结束了西凉的战乱。

第三、董卓抵抗北方匈奴的入侵有功劳。

董卓也是因此才步步高升的。

第四、董卓为袁绍和公孙瓒当“和事佬”,一度结束了河北的战乱。

当时袁绍和公孙瓒争夺冀州。磐河之战后,董卓亲自去信为他们调停,他们为了卖董卓的面子,也暂时结束了战争。

所以说,董卓当时不是为了搞乱天下,而是为了整顿天下。但是,随着权力的膨胀,他的野心也同步膨胀起来,竟然想要篡夺汉室。这样引起了忠于汉室的大臣和地方诸侯的反抗,扩大了当时的动乱。应该说,对于汉室的分裂,董卓是要负很大责任的。

但是三国之乱,不能说是开始于董卓。如果,何进不召董卓进京,董卓一个区区的太守,是不敢造次的。董卓进京以后,才发现了朝廷的虚弱、皇帝的年幼无知,这才有了逐鹿中原、争夺天下的野心。董卓又通过废立皇帝,进一步掌握了大权,又排除异己,提拔亲信,挟持皇帝,才彻底控制了朝廷。

用曹操的话来说,就是:“乱天下者,何进也!”

用《三国演义》作者的话来说,就是:

帝尊信张让,呼为“阿父”,朝政日非,以致天下人心思乱,盗贼蜂起。汉灵帝竟然称呼一个宦官叫“阿父”,其荒诞不经简直就是令人作呕了。有这样的皇帝,天下还能不乱吗?

魏、蜀、吴三国的建立者:曹操、刘备、孙权,他们自始至终没有祸乱天下的险恶用心。恰恰相反,他们一直都想要结束战争、统一天下,以早日结束乱象,实现天下大治。

总的来说:东汉末年,天下大乱的总根源还是在汉灵帝身上;黄巾起义,点燃了战火;大将军何进难辞其咎;董卓是起到了火上浇油、推波助澜的极坏作用。

有些人说三国之乱始于董卓,你怎么看?

十侍宦官乱朝野,何进无能引狼入室,董卓专权,王允狡猾,谋士最毒,各为其主,群雄逐鹿,诸侯争霸,四分五裂,东汉气数己尽。

有些人说三国之乱始于董卓,你怎么看?

东汉末年,朝纲混乱,大好河山岌岌可危。从黄巾起到十常侍乱政,而后董卓霸京师,诸侯们争相登场。多少豪杰逐鹿于中原,多少男儿埋骨于黄沙。

东汉政权早已名存实亡,正式进入了三足鼎立的乱世之中。那么三国乱世始于谁呢?是蜂拥而起又旋即失败的黄巾义军吗?还是那个废帝霸权的西凉董卓吗?

更多人都倾向于后者。董卓对三国乱世的造成的确起了推波助澜的作用,但乱世的起始人并不是他。

一 乱天下者何进董卓原本只是一个外镇刺史,根本挤不进东汉的政治中心。但最终能够一跃入京师,千骑定洛,权倾朝野,掌控天子,成为东汉末年第一个吃螃蟹的人,离不开一个人的“帮助”。他就是大将军何进。

1 十常侍乱政

汉灵帝时期,以张让、赵忠为首的宦官集团祸乱朝廷,欺压百姓,更视天子如玩物,把玩于股掌之中。可以说,十常侍就像一颗毒瘤,在侵蚀着东汉王朝的国祚。

灵帝驾崩之后,十常侍依旧横行朝野。作为大将军的何进,对祸国殃民的阉党有着深切的痛恨之心,也开始谋划如何诛灭宦官。

何进的想法没有错,诛杀宦官便能肃清朝野,只是他的方式用错了。

阉党有权而无兵,而何进执掌兵权,手下还有曹操、袁绍一帮校尉将军,想要诛杀张让之流实在是轻而易举。只是他并没有采取最实用,最有效的办法。

优柔寡断的何进,在与宦官一再周旋后,一意孤行征召西凉刺史董卓入京平乱。可叹何进,身居高位,却志大才疏。放近水不用,欲借外力拔之。殊不知如此一来,等同引狼入市。本为平乱,却位东汉王朝带来了更大的祸乱。

2 董卓入京师

董卓入京时,何进已经死于宦官之手,十常侍很快就被清理干净。汉王朝因此恢复了稳定吗?并没有,因为一场更大的灾祸正在悄悄降临。

请虎容易送虎难,完成任务后的董卓不肯走了,并趁机在京时扎稳了脚根,也开始就他的一系列专政暴权,一场腥风血雨笼罩着京师内外,且比之十常侍更甚。

到董卓入京之前,东汉王朝的除了一代代的衰弱外,真正的威胁只有两点:一有十常侍,二是黄巾军。

黄进军数战可定,称不上大患。至于一群乱政的宦官,调一营兵马便能平定。偏偏何进召董卓入京,虽然平息了十常侍之祸,但董卓入京之后对东汉江山带来的危害,远远胜于前者。

若不是何进召来董卓,董卓焉能登堂入室,挑起诸侯割据的乱世局面。因此三国之乱始于何进。而董卓呢,他是将乱世推向了鼎盛的人。

二 自董卓起 跨州连郡者不可胜数何进的错误举措成功的开起了乱世开端,狼子野心的董卓也没有辜负何进对他的“厚爱。”

董卓掌控京师后,便干了一件大逆不道的事,废掉了汉少帝,改立陈留王为帝。小皇帝是傀儡,他才是主宰。

至于淫乱后宫、残杀忠良、迫害百姓等等恶行更是多如牛毛。何进错误的召董卓进京,董卓成功的祸害了东汉江山。

董卓的掌权还有一个特殊性,也因此引起了各路诸侯的嫉妒。

董卓之前,无论何进也好,或是十常侍,都是外戚或是近臣,而董卓成功开了外臣掌权的头。

后来关东联军聚义,当中自然不乏有忠君爱国,一心只为讨贼者。但更多的只是在嫉妒董卓,嫉妒董卓一个西凉刺史也能掌握朝政,执掌天下牛耳。

说到底,这些诸侯不服气,他们也想做董卓。

联军讨董之战,真正出力的有几个?没有成功除掉董卓之后已然作鸟兽散。出兵讨董,对他们来说只是一个幌子而已,可以让自己冠冕堂皇的出兵谋私。

联军虽然解散,诸侯们却丝毫没有罢手的意思。大兴战火,相互吞并,谁都不把汉室朝廷放在眼里,谁都想做那个问鼎中原的人物。诚如孔明隆中对中所言:自董卓已来,豪杰并起,跨州连郡中不可胜数。

公元192年,董卓被王允设计诛杀。然后诸侯逐鹿的局面已然打开,自从一发不可收拾,直到280年孙皓投降,才被司马家终结了乱世。

Ad说三国乱世起始何进,被董卓推向了巅峰。

可以这样说,也不可以这样说,因为一个乱世的行成,是各方面因素综合所致,仅归于一两人身上,终是片面。

群雄逐鹿,江山更迭,对于英雄来说,这是一个最好的时代。

将军可以建功,谋士可以献策,诸侯可以坐大。然后江山兴亡,无论谁笑得最好,苦的终是黎民百姓。

有些人说三国之乱始于董卓,你怎么看?

这个说法是非常有道理的,当然,我们不能说三国之乱始于董卓一个人,而应当是始于董卓进京之事。

董卓进京至少带来了两个重大变化,使得东汉政权的性质发生了改变,最终形成了三国乱世。

一、东汉政府的名存实亡董卓以前,尽管东汉面临着宦官和外戚的轮流专权,尽管经历着声势浩大的黄巾之乱,但朝廷的架构仍然完整,权力仍然管用。

不管是外戚还是宦官,他们都与皇帝关系密切,即使权力再膨胀,都不会颠覆汉家政权。

我们可以看到,无论是董卓,还是后来的曹操、刘备、袁绍,他们绝不是白手起家,而是依赖于为汉朝廷效力所获得的官爵、地位,包括家族关系。也因此,面临黄巾之乱时,各方诸侯能够迅速被调用,平定叛乱。而在董卓进京之前,作为外戚的大将军何进,也是说一不二的存在。这些都足以说明,汉朝廷的影响力仍然是巨大的。

作为对比,我们可以看一下秦朝末年的情况。陈胜吴广的起义,未必有黄巾起义来得迅猛且有组织,但秦朝却因此迅速走向土崩瓦解。我们完全可以认为,东汉政府再无能,也比秦政府更加有号召力和凝聚力。这当然是汉朝几百年苦心经营的结果。

然而,董卓进京之后,形势发生了翻天覆地的变化。

此前,朝廷中互相对立的只有宦官与外戚两大集团,他们虽然有着激烈的矛盾,却也能够达到一种奇妙的平衡,相互制约,使得皇权得到一定的保障。而大将军何进召董卓进京一事,彻底撕破了脸面,宦官集团殊死一搏,诱杀大将军何进,随后他们也被袁绍等人诛戮殆尽。

两大集团就此覆灭,靠着与皇帝的亲密关系所获得的权力,从此无效。那么,以后的权力要靠什么?答案只有一个,军事实力。

然而,军事实力固然是直接有效的,却并不稳定。于是各路诸侯你方唱罢我登场,谁的拳头大谁就说了算,东汉从此陷入了乱世。而失去了外戚和宦官的皇帝,意味着同时失去了官吏的任免权(通常掌握在宦官手里)和军队的控制权(通常掌握在外戚手里),这样皇权也就名存实亡了。因此,董卓进京之后,可以随便废立皇帝,不用经过任何程序或讨论。

二、各路诸侯有了壮大自身的理由在古代,做一些重大决策的时候,尤其是战争,都非常看重“理由”,讲究“师出有名”。没有理由的战争,发起者心里没有底气,最终结果也往往不好。

我们无数次看到历史上有些人,因为“清君侧”、“勤王”,甚至仅仅因为一个使者、一次失约,就发动战争。他们内心里的欲望不可言说,但找理由的方式大同小异。

而在东汉,发动战争的理由并不好找。在大多数人心里,汉朝江山的正统性已经根深蒂固,甚至带上了天命的色彩;另一方面,汉朝也并未出现暴君,并未出现残酷的统治,老百姓对于汉朝仍然充满感情。这就使得改朝换代成为大逆不道的事情,也因此,不管董卓再怎么暴戾、曹操再怎么强势,他们都不敢“逆天”称帝。

不过,董卓的进京,恰恰给了普天下的诸侯一个大大的发展机会,一个绝佳的起兵理由。

董卓的倒行逆施和种种暴行,惹怒了所有人。他们要诛杀董贼,复兴汉室。于是,以袁绍为首,十八路诸侯齐聚,发动了浩浩荡荡的讨贼之战。但这次讨贼行动事发仓促,十八路诸侯也不够成熟,甚至带有一些天真和幻想,也因此很快草草结尾。

此后,一些有野心有能力的人,如袁绍、曹操、刘备、孙氏家族等,开始真正成熟起来。他们认识到东汉朝廷已经无可救药,团结合作诛杀董卓就像一个笑话,于是他们转而自谋出路,独立发展。

董卓死后,诸侯们发兵的理由变成了:诛杀李傕郭汜(董卓的部将,后占领长安把持朝政);李傕郭汜覆灭后,曹操挟天子以令诸侯,他发兵的理由就更加正当了:为了朝廷的统一,讨伐各路叛贼;这时,其他诸侯的理由就变成了:讨伐曹贼,解救汉献帝,当然其中显得最正当最有力的,还是汉室后裔刘备刘皇叔。

发兵的理由可以随时依据形势更换,其本质,就是哪个诸侯势力最大,哪个诸侯挟持了皇帝,大家就团结起来针对他,将他看作汉贼,这样自己就名正言顺的壮大势力。这个模板屡试不爽,溯其本源,还是从董卓进京开始。

结语没有董卓进京一事,东汉就不会乱吗?还是会乱。但没有董卓,东汉不会乱得那么彻底,甚至不会出现三国争霸的局面。因为曹、刘、孙三个人都是从这次动乱开始发家的。

没有董卓之乱,曹操还在汉朝当一个普通的小官,他没有机会回到家乡,聚集起一支起义军并壮大起来;没有董卓之乱,刘备可能会以皇叔的身份,留在朝中任职,前途还算光明;至于袁绍,他的家族四世三公,将来自己混个“公”,也是问题不大。至于刘表、孙坚之徒,在统一的中央领导下,也没有机会攻城略地,称霸一方。

和东汉相似的,还有唐末的藩镇割据。然而唐朝直到灭亡,都没有出现汉末三国那样的割裂局面,至少皇帝仍然保持着该有的体面和尊严。究其原因,唐朝始终没有放外地的“军阀”进京。虽然中央政府势力衰微、虽然宦官同样把持朝政,但他们从没想过让外人进来帮助自己,否则就会出现第二个董卓,这也算是吸取了历史教训。

所以说,董卓之乱造就了三国乱世,这个说法并非毫无道理。

有些人说三国之乱始于董卓,你怎么看?

帝王无能

有些人说三国之乱始于董卓,你怎么看?

有些人说三国之乱始于董卓,你怎么看?

我不这么认为,国舅何进撑权之后,主要是因其妹为何皇后生子刘辨,欲立辨继皇帝位,宫廷宦臣之祸,召唤天下诸侯进京,何进自己把自己的权位废了。

董卓是一方刺使,且离京城长安最近,势力也比较大,所以他第一个进京,废除了刘辨的皇位,立董太后孙刘协为皇帝,董卓专横霸道,铲除异己,朝野皆惧。

其实是司徒王允用美人计,使吕布杀了董卓,便得朝野大乱,使得李傕,郭汜搞.乱了宫廷,迫使皇帝流亡,迁都洛阳。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。