袁绍为什么不迎接汉献帝?

袁绍不迎接汉献帝不是他目光短浅,而是他来不及出手,就被曹操捷足先登了。

曹操能够捷足先登的主要原因就是太尉杨彪的一再推荐。应该说,曹操的青年时代的意气风发、志安社稷是名扬四海的。曹操亲自冒险刺杀董卓,又矫诏组织义兵讨伐董卓。曹操的一系列做法获得了汉献帝的青睐和朝中大臣的认可。大家都一致认为:曹操是一个大有作为的青年,汉朝的中兴希望在曹操身上。

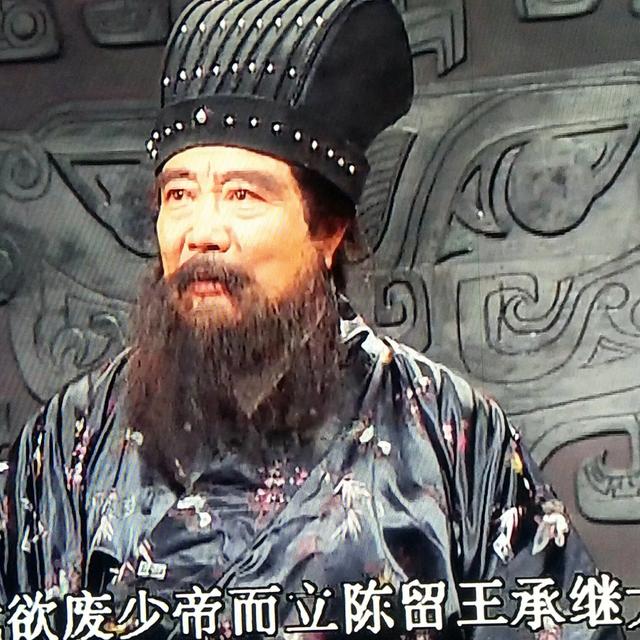

李傕和郭汜打着为董卓报仇雪恨的旗号进京,他们杀害了王允,赶走了吕布,又打败了前来讨伐的马腾、韩遂。李傕就自封为大司马;郭汜自封为大将军,两人专横跋扈,横行无忌,搞得国无宁日。汉献帝不堪忍受李、郭二人的欺凌,就想方设法对付李、郭二人。

这个时候,太尉杨彪和大司农朱雋就暗奏汉献帝,请汉献帝宣召曹操进京,剿除李、郭奸党。

但是,李、郭二人十分强悍,也不是想剿除就能剿除的。为了稳重起见,杨彪就建议先使用离间计,离间李、郭二人,使他们自相残杀,然后再召曹操进京,就可以一举歼灭李、郭。我们看《三国演义》第十三回《李傕郭汜大交兵、杨奉董承双救驾》:

彪奏曰:“臣有一计,先令二贼自相残杀,然后诏曹操引兵杀之,扫除贼党,以安朝廷。”献帝曰:计将安出?”彪曰:“闻郭汜之妻最妒,可令人于汜妻处用反间计,则二贼自相害矣。”

这样,杨彪就安排夫人前去郭汜府中造谣,说郭汜与李傕的老婆有特殊情况,让郭汜的老婆防备一些。郭汜的老婆为了让郭汜断绝跟李傕的交往,就暗中在李傕送来的食物中下毒,然后污蔑李傕。郭汜因此跟李傕貌合神离了。最后,李傕和郭汜竟然误会越来越深,翻脸成仇了。

我读中专的时候,毕业前我们开班会,我们班长总结了全班同学三年以来的深情厚谊。最后班长说:

“虽然,我们之间也或多或少有过一些误会:小的误会大多是由经济原因造成的;大的误会大多都是由女同学促使的。但是,我们都能够妥善处理,没有影响到同学们之间的团结和友谊。”李傕和郭汜两人由于“女同学”造成了不可挽回的重大误会,两人也没有妥善处理,因此爆发了大战。李、郭二人杀得长安城天昏地暗、尘土飞扬、日月无光。

李傕还劫持了汉献帝来要挟郭汜和百官,郭汜则劫持了文武百官来对抗李傕。东汉朝廷的“二大”因为女人的撺掇,展开了一场前所未有大混战,这是不是有些滑稽?不就是个男女关系吗?有那么严重吗?太严重了,尤其是西凉集团,简直太重视男女关系了。前者董卓和吕布因为貂蝉的蛊惑而反目成仇,这回李傕和郭汜又因为两个老婆的猜疑而大开杀戒。当时的西凉颇出猛男,而西凉猛男又颇有一片痴情。美人计,竟然可以一用再用,屡试不爽。

李、郭二人如期中了杨彪的反间计了,等他们杀得不可开交的时候,杨彪就又提到了曹操。杨彪又一次请示汉献帝,汉献帝说道:

“朕前既降诏,卿何必再奏?今即差人前去便了。”杨彪这才差人去山东宣召曹操。通过杨彪推荐曹操,又决定先让李、郭二人自相残杀,最后又再次提出宣召曹操。我们可以看到:杨彪当时其实也很矛盾,他似乎也预感到召曹操进京是饮鸩止渴,非长久之计。所以他第一次先是提议让李郭自相残杀,而没有直接宣召曹操。第二次提议,是杨彪感到李、郭二人闹得不可开交了,局面失去控制了,无计可施了,就又想到了曹操。

应该说,这个时候,袁绍如果主动起兵勤王,汉献帝还是欢迎他进京的。汉献帝此时就像是一个落水之人,急需救命的稻草。像韩暹、杨奉等小军阀都积极前来救驾;山贼李乐和胡才也被献帝赦免了罪过,召来救驾。汉献帝当时的处境,可以说,是“病急乱投医”也毫不为过。

杨奉、李乐等人打败了郭汜,救出了献帝。郭汜和李傕又联合到一起,来夺取皇帝。李傕、郭汜、杨奉等各方势力都想要把皇帝抢到手里。由此可见,当时的军阀自己不能当皇帝,但是把皇帝抢到手,以此来号令天下,对此还是挺有吸引力的。

所以,此时的袁绍却对形势熟视无睹,坐视皇帝落入他人之手是一种短视行为。袁绍老想着坐山观虎斗,等别人打得两败俱伤的时候,再趁火打劫,获取利益。此前讨伐董卓的时候,他身为盟主,却以颜良、文丑不在为由推脱,看着别的诸侯损兵折将。这一次,袁绍很可能又是这样打算的。等一干军阀为了争夺皇帝,都杀得臂断肢残了,再出面收拾残局,获取渔翁之利。但是,这一次袁绍的如意算盘打错了。皇帝选择了曹操。讨伐董卓失败后,袁绍在忙着抢地盘,扩充实力;曹操在忙着讨伐黄巾军。请问,此时站在皇帝的立场,袁绍是忠臣,还是曹操是忠臣?

汉献帝对于救驾的人来者不拒。然而袁绍却袖手旁观没有出兵。汉献帝被韩暹和杨奉挟持到了洛阳。

看看当时的地方实力派:马腾、韩遂刚刚被李、郭打败;吕布也是李、郭的手下败将;刘璋、刘表又远在天边;袁术自己尚有异心;袁绍推三阻四,想撂倒吃肉;刘备当时实力打脸,不成气候……那么,献帝不选择曹操,又有什么别的办法吗?

天时、地利、人和都指向曹操。所以说,曹操的崛起绝非偶然。尽管如此,曹操刚接到皇帝的诏书的时候,还颇感踌躇。

曹操犹豫不决的原因是山东局势不稳。好友张邈在吕布、陈宫的撺掇下背叛了;徐州陶谦正联合刘备和孔融反对自己;张绣也并不太平静。于是,曹操召集谋士们商议。荀彧主张迎接汉献帝,然后“奉天子以从众望”。荀彧说:

“仁人义士都有维系汉室想法,老百姓也因为念旧而对汉朝和皇帝的处境很是同情。因此,这个时候拥戴奉迎天子可以从人所望,是天下之大顺;秉承大公无私之心,使英雄豪杰服从自己,是天下之大德。当下虽有不利因素,但是不可能产生大的影响,这是很明显的。韩暹、杨奉他们也兴不起大风大浪。如果不及时打定主意,一旦四方人心发生变化,再想这样做,也为时已晚了。”曹操对荀彧的话深以为然,就到洛阳奉迎献帝到了许都,重振朝纲,整顿旧制,使汉朝恢复了一些气象。

曹操奉迎汉献帝以后运筹帷幄,鞭挞宇内,挟天子以令诸侯。他命令刘备讨伐袁术;又唆使刘备暗杀吕布;攻打张绣时,命令孙策提供粮草;向北以统一的名义大破袁绍;向东征服了公孙康;向西平定了张鲁;以朝廷的名义征召马腾进京;以丞相的权力诛杀了孔融;又以朝廷的名义征服了刘琮;赤壁之战以后,又借助朝廷的名义任命周瑜为南郡太守,程普为江夏太守,挑拨离间了孙权和刘备的关系……天下州郡,曹操十有八九。

曹操的“奉天子以从众望”,化腐朽为神奇,使自己的事业蓬勃向上,终于一统江北,为曹魏基业的建立奠定了坚实的基础。

袁绍作为当时北方最强大的军阀,几乎控制了东汉的半壁江山,却坐失良机被曹操捷足先登了。这其中有曹操众望所归的因素,更有着袁绍优柔寡断,总想看风使舵而反应滞后的因素。

“众之所助,虽弱必强;众之所弃虽大必亡!”这句话太符合官渡之战时的曹操和袁绍!

袁绍为什么不迎接汉献帝?

袁绍只通过了半决赛,打败了公孙瓒;曹操打败了吕布。在决赛中,曹操以少胜多打败了袁绍,赢得了"官渡之战"。

袁绍被打败了,没有机会去迎接汉献帝啊!曹操毕此役胜利,"官渡"果然官大大的,迎候到了汉献帝,当上了丞相了,就此"挟天子以令诸侯",拥有了整个北方。

袁绍原本是抗击董卓的十八路诸侯同盟军盟主。是东汉末年最大诸侯,袁家四世三公,财大气粗。更兼兵强马壮,谋士如云,猛将如林。可他志大才疏,任人唯亲,连亲兄弟袁术都各怀异心。

袁术做为同盟军后勤司令,克扣粮草,中饱私囊,引起众诸侯怨恨,纷纷离心离德。袁术手下第一大将孙坚,甚至以搜得国玺,同袁术交换三千兵马东渡,拥兵自雄。

袁绍一盘好棋被下成了残局,手下第一谋士许攸,雪下投奔曹操。曹操原本弹尽粮绝,大有可能撤兵转移之中。不料关键时候,天降大运,许攸带来了绝密军情,让曹操雪夜奇袭乌巢粮仓。战局一下被逆转。袁绍最后被曹操所绝杀。

天时地利人和,袁绍自大不珍惜,得而复失,终成鬼。曹操抓住良机,妙手回春,

终成一代枭雄。

袁绍为什么不迎接汉献帝?

袁绍当时占有冀、幽、青、并四州,地盘最大,实力也最强。但袁绍似乎只顾得扩充地盘了,硬是没有想到汉献帝的作用和价值,任其颠沛流离,任人宰革。袁绍还应算是个忠臣,不然四世三公的辉煌世家岂不是徒有虚名?也许袁绍及其智囊团目光短浅,不愿接纳汉献帝浪费自已的粮食?相比曹操的谋士们看清了汉献帝的存在价值,紧紧把他控制在手里发号施令,挟天子而以令诸侯!

牢牢把握住了朝政,玩的实在是高明。

袁绍为什么不迎接汉献帝?

王允撺掇吕布把董卓杀了。但这两个人,一个是老学究、只认死理,一个是猛壮士、只会杀人,根本就镇不住董卓手下的西凉军。

然后,西凉军彻底失控。李傕、郭汜、樊稠、张济这几个悍将在关中拉帮结派搞战争。为什么搞战争?你不用分析其中的关系攻略,就看一件事就够了。

自四月不雨至于是月,谷一斛直钱五十万,长安中人相食。

一斛谷都卖到五十万钱了,而关中早已残破,还赶上大旱,那就只能自我消灭了。关键是关中的西凉军只能呆在关中、出不去。因为关东诸侯早跟他们掀了桌子。

那汉献帝刘协应该怎么办?

必须赶紧逃离关中。呆在关中就两个结果:一个是被杀死,李傕、郭汜这伙西凉军阀的确定性还不如董卓,随时都能拿刀捅死他;一个是被饿死,这时候别说地主家没有余粮了,就是皇帝家也没有余粮了。甚至,连皇后手里的几匹细绢,都被乱兵抢走了。

所以,汉献帝只能带着皇后、宫人以及百官,玩了命地往洛阳跑。此时,唯一的希望就是关东能出个有良心的诸侯,赶紧接济一下皇帝。

然而,并没有。

这帮关东诸侯自己跟自己打得你死我活,根本就没人搭理皇帝。皇帝和百官只能在洛阳的残垣断壁中挖野菜为生,而且还时刻担心别被乱兵杀了。

但是,皇帝毕竟是皇帝。对于冷酷计算的各方诸侯主公们来说,皇帝就是个累赘;对于心向大汉的各级士大夫谋臣来说,皇帝还是君父。

这时候,袁绍手下的谋士沮授就对袁绍说:你看皇帝都已经那副德行了,咱们是不是该接济一下,把皇帝给接到河北吧。你这么做,咱们不就从地方诸侯升级为大汉朝廷了吗。沮授的给的建议是:挟天子以令诸侯。

同时,曹操的谋士毛玠提示了自家主公曹操要关注天子动向,一定不能放过“接济”天子的机会。但是,毛玠的格局要比沮授更高,叫:奉天子以令不臣,修耕植以畜军资。

然后呢?然后袁绍派了一队人马,给汉献帝送了些许礼品,聊表了为臣的一片忠心。而曹操却是带着兵、带着粮,亲自跑到洛阳把汉献帝接回了根据地许昌。

所以,肯定要问:袁绍是不是傻啊?当时,最兵强马壮的诸侯就是河北袁绍,曹操在他面前就是渣滓级的存在。只要他说一声:我要接天子,那就没人敢跟他抢。

首先,天子也不是什么值钱的东西了,乱世之中,大家的格局就是做一方诸侯,小诸侯们没人去抢个天子。其次,天下乱世而强者定章程,袁绍恰是诸侯中的最强者,袁绍一出、无人争锋。第三,老袁家四世三公,袁绍还做过汉灵帝时候的禁卫军,就冲这个名气,天子也会跟着袁绍走。

是袁绍的格局境界不如曹操吗?曹操有兴复汉室、统一天下之心,而袁绍只想做河北袁绍。

事情没有那么简单。因为有两个最实际的问题,摆在了袁绍面前。

先是,袁绍从开始就没承认汉献帝这个皇帝。

公元189年,董卓乱政,而且乱得特别邪乎。你把不听话的大臣给杀了,也就行了吧。不行,董卓非要换皇帝。他觉得汉少帝太傻,配不上自己这个权臣,非要换一个聪明的,于是拥立汉献帝当了天子。但是,你干这事就太嚣张了。

袁绍第一个不服,然后带着关东联军就开始干董卓。所以,诸侯盟主袁绍在这个时候就肯定不能承认汉献帝的合法性。但是,接下来,袁绍也开始邪乎了。他不知道从哪听来的故事,硬是说汉献帝血统不正,不是汉灵帝的子孙。

董卓一看,你袁绍比我还邪乎,那还了得。你不是不承认我立的皇帝吗?那我就把汉少帝给杀了,就剩下以汉献帝,看你们认不认?然后,关东诸侯们也开始骚操作了,集体选举汉室宗亲、幽州太守刘瑜当皇帝。刘瑜知道诸侯是要把他当枪使,所以死活不干,干了就是造反,于是跑到匈奴断发文身了。

最后,你袁绍爱认不认,反正天下就剩汉献帝一个皇帝了。

再是,袁绍跟汉献帝彻底撕破了脸。

都已经这时候了,你袁绍就认了吧。能当皇帝的,一个被董卓给杀了;一个被吓得跑跑到匈奴。反正袁绍也没再说不认。但是,接下来的事情,就只能说袁绍和汉献帝之间彻底撕破脸了。

董卓一看:关东诸侯里面,就袁绍闹腾得最厉害,于是把老袁家在洛阳的几十口子人全给杀了。这就是灭门了。冤有头、债有主,这事肯定是董卓干的,不是汉献帝干的。但袁绍逮不着董卓,所以这口气就逮谁往谁身上撒了。

后来,汉献帝派出五个使者到东部抚慰诸侯。简单说就是:大家都别闹了,反正我也被董卓鼓动到长安了,我就在这呆着了,你们也别打仗了。

袁绍一看,立马就急眼了:董卓不在长安当乌龟,还敢派使者到关东装大象。于是,袁绍就把五个使者给杀了四个。但问题是这四个使者是汉献帝派来的,是代表天子的,跟董卓就没啥关系。你袁绍杀天子使者,这就等于跟汉献帝撕破脸了。

所以,有这两档子事在,袁绍就没法去接天子。之前不认汉献帝这个天子,还编造谣言说汉献帝血统不正;之后又变本加厉,把天子使者给杀了。这时候,让袁绍去接天子,这件事就非常困难。内心不自洽吗,袁绍自己都说服不了自己。

故事毕竟是故事。有格局的人就不能总活在过去的故事里,你得按照大利益来行事,然后去创造新的故事。这种事,对于曹孟德就不会有一点儿压力。这家伙从来只要里子、不要脸面,所以内心一直自洽。

但是,袁绍却不行。因为老袁家的名声太响。老袁家四世三公、门生故吏遍天下,大汉朝头一号的显贵。陈胜吴广揭竿起义,得先编个“陈胜王”的故事。而袁绍完全不用,喊一嗓子:我叫袁绍,这就可以了。所以,袁绍没法迈过心里的这道坎儿。

袁绍不是傻子,是个聪明人。如果给他点儿时间,或许他也能做出“挟天子以令诸侯”的事情。但是,曹操捷足先登了,把天子接走了。而到这个时候,袁绍再想把汉献帝接到河北,就已经不可能了。

袁绍为什么不迎接汉献帝?

袁绍没有迎取汉献帝,袁绍的谋士群表示这个黑锅他们不背。关于迎取汉献帝这个建议,不止一个人向袁绍提出过。不管是谁向袁绍提出这个建议,结果都是一样,袁绍全部都是不予采纳。

沮授向袁绍提出迎取汉献帝,说的袁绍是心花怒放,但袁绍就是迟迟没有采取行动。郭图也向袁绍提出迎取汉献帝,袁绍没有听从。田丰也向袁绍提出迎取汉献帝,袁绍还是没有采纳。

在曹操迎取了汉献帝之后,田丰提出趁着曹操与张绣纠结,直接进攻许都夺取汉献帝,袁绍又是没有施行。曹操与袁绍相持不下的时候,许攸提出另派出一支人马去抢夺汉献帝。袁绍不仅没有听从,最后还把许攸给惹火了。

这么多人啊!这里面有袁绍不喜欢的,也有说话袁绍爱听的。袁绍通通不采纳这个建议,其中的原因何在?

曹操在迎取了汉献帝之后,后面的发展证明了这个策略是非常高明的。但对于袁绍来说,汉献帝却是个烫嘴的鸡肋。

当初曹操和袁绍都是从董卓那里跑出来的。但是两人从董卓那里跑出来的原因却并不一样。曹操从董卓那里出逃,是因为曹操知道董卓必然会失败,所以不愿意与董卓共事。袁绍从董卓那里出逃,却是因为袁绍反对董卓拥立汉献帝。

董卓既然已经拥立了汉献帝,袁绍也就想拥立刘虞为帝。只不过因为遭到刘虞的强烈拒绝,袁绍才没有拥立成功。袁绍和韩馥当时也想把曹操给拉下水,但被曹操给拒绝了。

迎取汉献帝这个策略,对于曹操来说,只要实力能够保证,就没有任何的其它负担。但对于袁绍来说,这时候又去迎取汉献帝,你让袁绍的老脸往哪儿搁?

这么多人都是冲着袁绍说迎取汉献帝。汉献帝来了之后,他那张老脸往哪里放,却没有一个人跟他说。这也难怪袁绍不会去迎取汉献帝。

只要有一个人解决了袁绍的这个问题,袁绍就会采纳这个建议。袁绍要是想抢先迎取汉献帝,就没有任何人能够阻止他。

迎取汉献帝的目的是什么?对于袁绍来说,其实也就是沮授对他说的那句话:“迎大驾於西京,复宗庙於洛邑,号令天下,以讨未复,以此争锋,谁能敌之?”

“奉天子以令不臣”也好,“挟天子以令诸侯”也罢,不就是为了“号令天下”嘛!

对于袁绍来说,“号令天下”未必就一定要迎取汉献帝,迎取了汉献帝也未必就能“号令天下”。

当初董卓拥立了汉献帝,袁绍一样可以盟主的身份,号令天下共同讨伐董卓。

曹操迎取了汉献帝之后,汉献帝封袁绍为太尉,职位是在曹操之下。袁绍当时就大怒道:“曹操当死数矣,我辄救存之,今乃背恩,挟天子以令我乎!”曹操得到这个消息,就把大将军的职位让给了袁绍。

在袁绍的眼里,汉献帝其实算不得什么,只有实力才是一切。只要有了足够的实力,迎不迎取汉献帝其实并不那么重要。

【我喜欢以连续的眼光看待历史上的节点。】

【非常感谢您的阅读、点赞、转发、评论。如果喜欢敬请关注 @寄暇学宫】

袁绍为什么不迎接汉献帝?

袁绍对帝位的隐秘想法,很可能是他最终决定放弃将汉献帝迎到冀州的根本原因。

沮授早就建议袁绍“挟天子而令诸侯”,但袁绍最终没有听众。史书上记载这是因为袁绍曾经反对立汉献帝。除了这些因素,估计还有更深层的原因。

我们可以分析一下在汉未局势下实力派诸侯将皇帝迎到自己地盘的好处与坏处,就可以探寻到当时曹操与袁绍的真实想法。

当时的皇帝己经是没有实际权力的虚位君主,但士林中的大部分仍然没有转变“天子姓刘”的思想观念。也就是说,皇帝在法统上和道义上仍有至高无上的地位,但在实际的政治军事斗争中并不起实际作用。

对于诸侯而言,如果愿意顺应皇帝在法统和道义上的至高无上,简言之就是仍愿意做汉臣,那么将皇帝接到自己身边就没有任何问题,而且还可以操纵皇帝为自己的一切行为提供名义上的合法性。

而如果诸侯不愿意顺应皇帝在法统和道义上的至高无上,简言之就是不愿意再做汉臣了,那么迎立皇帝不仅在实际政治斗争中毫无益处,而且还给自己平白添了个主子,给自己通往帝位的道路上堵上了一块巨石。

曹操能够将汉献帝迎到许都,把皇帝放在自己身边,至少说明在当时曹操内心中是愿意做汉臣的,是没有凌架于汉献帝之上的野心的。

而袁绍当时也有机会将皇帝迎到冀州来,但他最终放弃了这个想法。当然名义上是说汉献帝是董卓所立,而袁绍当时就是因为反对董卓的废立之举才起兵的,这时候再迎立汉献帝,有点自己打脸的意思,面子上过不去。

这很显然只是托词,想要争霸天下的枭雄,如果真想要什么,不会为一点历史问题束手束脚的;而且当时袁绍拥护的少帝己死,法统上本就该汉献帝做皇帝,此前的法统之争到这个时候早就烟消云散了。

沮授己经为袁绍仔仔细细地分析了将汉献帝迎到自己地盘的种种好处,袁绍自然是明白的,但他之所以还是不愿意将汉献帝迎到翼州,唯一的解释就是在他的心中,迎立皇帝的坏处远远大于其好处。

如果不是当时内心已经存了对帝位的想法,迎立汉献帝就是有百利而无一害的。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。