"酒入愁肠,化作相思泪",范仲淹《苏幕遮》为何能成为千古绝唱?

一提起范仲淹,人们就会情不自禁地想到了一句震古烁今的名言,那就是:

“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐!”范仲淹大公无私之心和利他思想尽在其中。滚滚红尘,天下人熙熙攘攘皆为利往;漫漫长路,行走者争先恐后全是利己。更有甚者,为了美化自己的私心和贪婪竟然提出了“人不为己,天诛地灭”的无耻谰言。范仲淹绝不向自私自利的谬论妥协,他负青云之志,抱救世之怀,演绎了执政为公、执政为民的崇高理念;诠释了什么叫做“吃苦在先,享受在后”的大丈夫节操。

范仲淹的报国之路坎坷不平,宦海沉浮是他生活的常态。得意时,他从不窃取权力,以个人的智慧和能力横行霸道、为所欲为谋取私利;失意时,他也从不怨天尤人、期期艾艾自暴自弃。因为,他从来没有考虑过自己。

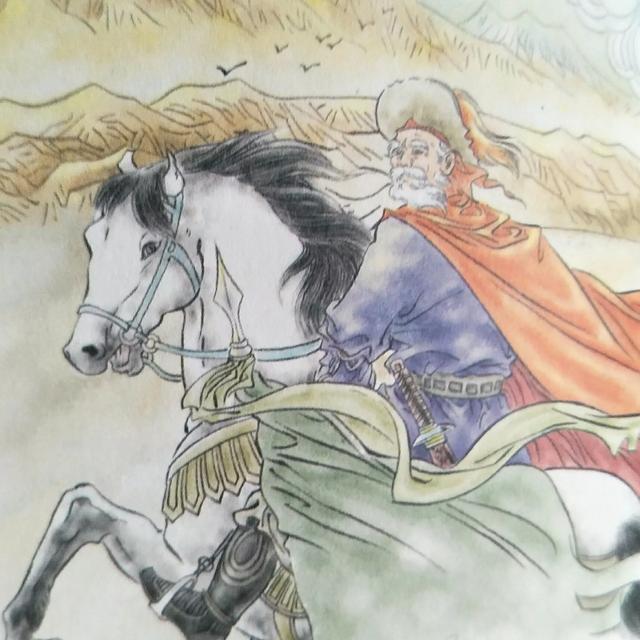

这首词是范仲淹的秋日旅途思乡之作。词以绚丽多彩的笔墨描绘了碧云、黄叶、翠烟、斜阳、水天相接的秋天江野的辽阔苍茫景色。全词触景伤怀,抒写了作者独倚高楼,借酒浇愁,怀念家园故里的深情。词的意境开阔,气势宏大,但又柔情似水,细腻感人。全词如下:

碧云天,黄叶地,秋色连波,波上寒烟翠。山映斜阳天接水,芳草无情,更在斜阳外。黯乡魂,追旅思,夜夜除非,好梦留人睡。明月高楼休独倚,酒入愁肠,化作相思泪。词意解释:蓝天上碧云飘飘,大地上铺满了落叶,萧瑟的秋色连接着江中的水波,波上寒烟弥漫,到处都是肃杀苍翠的秋色。一抹斜阳映照着远处的群山,近处看天水相接,岸边的芳草却一点不谙我的思乡之情,一直铺到斜阳也照不到的山外。

乡愁使人黯然伤神,孤独寂寞的羁旅愁思更难排遣,只有在睡梦中才能见到故乡的情景。又是明月之夜,我却不愿意一个人独倚高楼,只好大杯大杯地独斟独饮,一杯一杯的美酒都化作了我的相思泪水。

范仲淹一身浩然正气,绝不会因为思乡而变得如此的多愁善感。他之所以突然秉怀忧患,是因为他的改革措施遭到了否定,他推行的新政举步维艰。

宋仁宗时期,范仲淹主持的“庆历新政”共有十条改革措施。总结出来的主要有:

第一、定期考核官员,按他们的成绩的好坏确定职务的升降。

第二、严格限制大臣的子弟们靠父母的关系做官。

第三、改革科举制度。

第四、慎重选择任用地方官员。

第五、提倡发展农桑。

第六、减轻百姓的劳役和赋税。

第七、严格法令。

是不是挺简单的,无非就是加强法制建设,严格用人制度,鼓励发展生产,减轻百姓负担。这些不都是应该做的吗?其实,范仲淹的新政还是比较温和的,它并没有从根本上触动地主阶级的利益。就这样,人家也不愿意啊。

对官员进行考核决定升降,就减少了宰相任人唯亲的机会了,宰相吕夷简就排挤打压范仲淹。一些皇亲国戚、贪官污吏也纷纷闹了起来,散布谣言,攻击新政。北宋既得利益集团的自私和猖狂,由此可见一斑。他们在获得的时候,贪得无厌,得寸进尺;一旦稍微触动他们一丁点的利益,哪怕只是降低了他们在人事上的发言权,他们就开始无理取闹、不依不饶了。

看到范仲淹的新政就像捅了马蜂窝一样,宋仁宗开始动摇,不再支持改革。范仲淹一看自己在京城呆不下去了,就主动请求到陕西去防守边境。宋仁宗顺水推舟,把范仲淹打发出了朝廷。

范仲淹为了国家的利益,自己反而受到了打击,但是他并没有因此而感到懊恼。一年以后,湖南的岳阳楼建成,请范仲淹写篇文章纪念。范仲淹写下了举世闻名的《岳阳楼记》。其中:

“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”。这两句犹如硬语盘空,成为不朽的名句而万古长青。

范仲淹:(公元989~1052)北宋著名的政治家、文学家和军事家。字希文,谥“文正”。苏州吴县(今江苏苏州市)人。

他出身贫寒,少年时期刻苦学习,1015年中进士,做过参军、知州、司谏、吏部员外郎、参知政事等职务。

宋仁宗上,范仲淹率领军队镇守边疆,抵御西夏和羌族的入侵,对巩固西北的边防做出重大贡献。庆历三年(1043年)主持改革,提出了均田赋、修武备、减赈役、厚农桑等十条建议,后来遭到权贵的反对,被罢官,离京出任地方官。

范仲淹的诗、词、文都比较出色,现存诗歌286首。其中《江上渔父》等部分诗篇反映的是民间疾苦。

他的词作仅存五首,大都是即景抒怀,表现出开阔深沉的意境。其中以《渔家傲》尤为慷慨悲壮,为人称道。

他的散文具有丰富的政治内容,《岳阳楼记》是代表作。他的两句名言,抒发了自己的胸怀坦荡、志趣高远、不同凡响,非常脍炙人口而被人们口口相传。

"酒入愁肠,化作相思泪",范仲淹《苏幕遮》为何能成为千古绝唱?

范仲淹巜苏幕遮》词,读来百肠愁结,婉丽凄美,叫人动情落泪。

《苏幕遮》

一范仲淹

碧云天,黄叶地。秋色连波,波上含烟翠。

山映斜阳天接水,芳草无情,更在斜阳外。

暗乡魂,追旅思,夜夜除非,好梦留人睡。

明月楼高犹独倚,酒入愁肠,化作相思泪。

在读解此词之前,先来读他的名篇《岳阳楼记》,做为政治家,思想家和诗人的范仲淹,其忧国忧民的情怀都比任何哪位诗词大家都浓烈和凸显。那句名言:先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。早已深入人心,并且成为一茬茬为民请命,为国家富强人民康乐为己任的清廉官贵的座佑铭。

诚然,范仲淹一贯的文风都是雄武之风,刚阳之气,和他刚正不阿,胸怀坦荡的品性分不开。而巜苏幕遮》这首词,却开启范仲淹别具一格的文风,婉丽凄美,愁动忧烦。思乡之情,忧国之愤,一览无余地借助于漠野的秋景,荒凉且孤独情绪,高远清新碧空,绿水,芳草来托物抒情,抒发他久困边塞,思家不得的愁苦情怀。可谓吟动风云悲,乡愁浓如墨。

词上阕:碧云天,黄叶地。秋色连波,波上含烟翠。开篇便展开一幅秋景画图。高远碧兰的天空,飘荡点缀着一片片休闲的云朵。秋染的黄叶落满一地,满目金黄满怀伤感。层林尽染的秋景,波涛似的极目远处,一波接一波,波谷浪峰上印染着烟氤雾霭和翠绿的景色。让身处景致的人忘乎所以,留连往返。秋色连波,一个波字,比喻得奇崛曼妙,令人叫绝。

接下来点出时间。山影斜阳,夕阳早把山影拉长,晚霞更衬出旅人孤独落没的无助之冷清。芳草无情,更在斜阳外。作者羁旅怅惘,无端怨恨芳草无情,斜阳无义。此情此景的芳草斜阳尽管碧绿青翠,粉红绚丽多彩,也未能增添作者思乡曲的喜气。

词下阕:暗乡魂,追旅思。夜夜除非,好梦留人睡。戍边军旅的艰辛困屯,思念乡魂的暗然伤神,团聚无望夜夜无眠,好梦只能留给别人了。想来亲人也和思念的人一样吧!一样的愁肠牵挂,一样的相思折磨。好梦是夜夜除非的奢望。

明月楼高犹独倚。酒入愁肠,化作相思泪。作者以嘱咐的口吻,告诫戍边将士,明月清风更令人思亲怀乡,楼高危险,别倚栏呆思。而灌入愁肠的酒,不知不觉便化为眼角思念的泪水,潸然而下。一脸泪痕,满怀悲苦。熟不知,酒入愁肠,化作相思泪。借酒消愁,对于诗家词客更是家常便饭。而对于军旅人员,对于商人,对于羁旅者。何尝不如此!酒入愁肠,化作相思泪。推古及今,所有离乡在外的人对故乡思念的通行证,对亲人怀想的明信片。浓浓地乡愁,切切地亲情。故成广为流传,恒古久远的名句。

"酒入愁肠,化作相思泪",范仲淹《苏幕遮》为何能成为千古绝唱?

苏幕遮·怀旧

范仲淹〔宋代〕

碧云天,黄叶地,秋色连波,波上寒烟翠。山映斜阳天接水,芳草无情,更在斜阳外。

黯乡魂,追旅思,夜夜除非,好梦留人睡。明月楼高休独倚,酒入愁肠,化作相思泪。(留人睡 一作:留人醉)

这首词作于公元1040年(宋仁宗康定元年)至公元1043年(庆历三年)间,当时范仲淹正在西北边塞的军中任陕西四路宣抚使,主持防御西夏的军事。 这首词抒写了羁旅乡思之情,以沉郁雄健之笔力抒写低回宛转的愁思,声情并茂,意境宏深,该词不同一般婉约派的词风。清人谭献誉之为“大笔振迅”之作(《谭评词辨》)。王实甫《西厢记》《长亭送别》一折,直接使用这首词的起首两句,衍为曲子,竟成千古绝唱。

《苏幕遮》这首词,原调是西域传入唐朝的教坊曲。“苏幕遮”是当时高昌国语的音译,宋代词家用此调作了新曲,又名《云雾敛》、《鬓云松令》。

这首词的上片写秾丽阔远的秋景,暗透乡思。起首“碧云天,黄叶地”两句,即从大处落笔,浓墨重彩,展现出一派长空湛碧、大地橙黄的高远境界,而无写秋景经常出现的衰飒之气。

“秋色连波,波上寒烟翠”两句,从碧天广野到遥接天地的秋水。秋色,承上指碧云天、黄叶地。这湛碧的高天、金黄的大地一直向远方伸展,连接着天地尽头的淼淼秋江。江波之上,笼罩这一层翠色的寒烟。

“山映斜阳天接水,芳草无情,更在斜阳外。”傍晚,夕阳映照着远处的山峦,碧色的遥天连接这秋水绿波,凄凄芳草,一直向远处延伸,隐没在斜阳映照不到的天边。这三句进一步将天、地、山、水通过斜阳、芳草组接在一起,景物自目之所及延伸到想象中的天涯。

“夜夜除非,好梦留人睡”,九字作一句读。说“除非”,足见只有这个,别无他计。言外之意是说,好梦做得很少,长夜不能入眠。“酒入愁肠,化作相思泪。”因为夜不能寐,故借酒浇愁,但酒一入愁肠都化作了相思泪,这真是欲遣乡思反而更增乡思之苦了。结拍两句,抒情深刻,造语生新。

范仲淹的《苏幕遮》属于写景抒情词,它能成为千古绝唱,必定有它的独特之处,我们可以从内容、意境、意象选择、情感和审美体验上来看它的独特之处。

这首词上片写景,下片抒情,这本是词中常见的结构和情景结合的方式,其特殊性在于丽景与柔情的统一,更准确地说,是阔远之境、秾丽之景、深挚之情的统一。写乡思离愁的词,往往借萧瑟的秋景来表达,这首词所描绘的景色却阔远而秾丽。它一方面显示了词人胸襟的广阔和对生活对自然的热爱,反过来衬托了离情的可伤,另一方面又使下片所抒之情显得柔而有骨,深挚而不流于颓靡。整体说来,这首词的用语与手法虽与一般的词类似,意境情调却近于传统的诗。这说明,抒写离愁别恨的小词是可以写得境界阔远,不局限于闺阁庭院。 范仲淹不仅在政治、军事上成就显著,他文学上的成就也是很可观的。他重视文章的社会重要,提倡复古,同时擅长词赋,可惜的是,他只有6首词流传下来。

这些词意境开阔,沉郁苍凉,突破了唐末五代词的绮靡风气,是豪放词派的先声。 王兆鹏的《宋词排行榜》中列了前100位著名的词人以及他们的作品,范仲淹的《苏幕遮·怀旧》排在第32位。可见,范仲淹虽不像柳永、苏轼、辛弃疾那样在写词方面有特别高的成就和开拓性的意义,但是他的这首词在后世还是具有很高的影响力的。它就像范仲淹其人,在出将入相之后给众人带来的是平易近人的思念与纠葛。

这首词书写的是思乡题材,这种感情能够引起很多人的共鸣,更何况范仲淹凭着他的学识和才气填下这首小词,在后世广为传唱。 范仲淹和柳永同时代,但是范仲淹对词牌发展的关键性是远不如柳永、苏轼、周邦彦这三巨头的。所以,他的词是跳不出当时的大环境,顶多就是带有了自己文风清正的特色。

范仲淹(989年10月1日-1052年6月19日),字希文。祖籍邠州,后移居苏州吴县。北宋初年政治家、文学家。范仲淹幼年丧父,母亲改嫁长山朱氏,遂更名朱说。大中祥符八年(1015年),范仲淹苦读及第,授广德军司理参军。后历任兴化县令、秘阁校理、陈州通判、苏州知州等职,因秉公直言而屡遭贬斥。皇祐四年(1052年),改知颍州,在扶疾上任的途中逝世,年六十四。累赠太师、中书令兼尚书令、楚国公,谥号“文正”,世称范文正公。

"酒入愁肠,化作相思泪",范仲淹《苏幕遮》为何能成为千古绝唱?

范仲淹的苏幕遮为何能成为千古绝唱?

说实在的,牛逼的人,干啥都牛逼!范仲淹是宋代著名的词人、文学家,是最仗义执言的言官,是著名的改革家,是著名的军事将领,是著名的宰相。同时,在文学史上,特别是宋词的发展史上,范仲淹应该是开创了宋词的边塞词的词人,他同苏东坡、柳永一样,是宋词发展史上作出了巨大贡献的人。

范仲淹其实很忙,他基本上没有时间去写词,特别是写那些磨磨唧唧红粉味道很浓的词,他也就是在实在是心中有情不得不发的时候,偶尔来个几首词,但就是这几首词,就成为了千古绝唱。

我们在赏析这首苏幕遮之前,我们可以先看看他的开边塞词新声的一首作品,然后再来看,为什么苏幕遮这首词,被称为千古绝唱!

塞下秋来风景异,衡阳雁去无留意。四面边声连角起,千嶂里,长烟落日孤城闭。

浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计。羌管悠悠霜满地。人不寐,将军白发征夫泪。

上阕写边塞风光。塞上之秋,战地风光万物萧瑟,不同于江南的绿意满眼繁花似锦,悲凉的胡笳伴随着长河落日,颇有王维“大漠孤烟直,长河落日圆”的意境。从写景来看,这首词已经突破了北宋早期花间词的窠臼,境界直白雄浑,仿佛一幅气势磅礴的山水画。

下阕抒情。范仲淹五十岁开始军旅生涯,天长日久,难免起乡关之思。即使是浊酒一杯,但是“举杯销愁愁更愁”,乡思犹如自己的影子,挥之不去。范仲淹虽有乡关之思,但是“匈奴未灭,何以家为”?所以“燕然未勒归无计”。想到此,白发萧萧的将军和常年征战在外的将士们,不禁流下了热泪。范仲淹留存于世的词作不多,这首词集中体现了他的思想,开启了宋代豪放词的新声。

这是豪放风格的词,而且基本上是第一首写边塞军旅生活的词,具有开创的意义。

我们再来看看元代大剧作家王实甫的《西厢记》中的一个片段:

碧云天,黄花地,西风紧,北雁南飞。晓来谁染霜林醉?总是离人泪。

是不是很伤感?是不是很有画面感?是不是还有点婉约?是不是有点生离死别的恋爱的感觉?

是的,这首曲子的开头,就是引用了范仲淹的苏幕遮:

碧云天,黄叶地,秋色连波,波上寒烟翠。山映斜阳天接水,芳草无情,更在斜阳外。

黯乡魂,追旅思,夜夜除非,好梦留人睡。明月楼高休独倚,酒入愁肠,化作相思泪。

这首词整体上的风格来说,是豪放的,但是在豪放中又有点淡淡的忧伤,在豪放中还有一点清丽,有一点心旷神怡的感觉。这来自于范仲淹高超的语言艺术和意境的采集制作能力。

这首词之所以动人,还在于他不是范仲淹一贯的风格。范仲淹是个军人,属于很硬很硬的硬汉的那种,按理说这种男人,写的词那绝对是力拔山兮气盖世的那种,但是这首词中,倒是有一些柔软,有一些淡淡的悲伤在里面,所以说,一个大男人要是婉转起来,真是会让人莫名感动,让人受不了,这就是这首词的动人和特别之处。

此词为羁旅乡思之作,有别于柳永和秦观的小男生的离愁别恨,这首词充分展示了他心中的刚正之气。恰如清人许昂霄《词综偶评》所说,“铁石心肠人亦作此消魂语”。上片写秋景,所谓春女思秋士悲,秋天在文人的心里本来就透着哀愁。但范仲淹的哀愁不是闺思而是乡思。上阕纯用景色铺垫,为下阕抒情而铺张。蓝的醉人的天空,满地黄叶堆积,一江秋水远接天际,远山含黛,斜阳下芳草萋萋,好一幅塞北秋景图。

芳草在古典文学中是离别和相思的意象。李后主就有“离恨恰如春草,更行更远还生”的断肠之语。下阕写情,“乡魂”与“旅思”萦绕着词人,让他夜不成寐,更何况是做一场回到故园的好梦了。月明之下,倚楼远望,关山茫茫云海苍苍,哪里才是家的方向?睡也睡不着,想也不敢想,怎么办,只有以酒浇愁,但酒一下肚,立刻就化作了相思之泪喷薄而出,足见词人的思乡之苦。所以邹祇谟《远志斋词衷》中说:“范希文《苏幕遮》一阕,前段多入丽语,后段纯写柔情,遂成绝唱。”

"酒入愁肠,化作相思泪",范仲淹《苏幕遮》为何能成为千古绝唱?

真情妙笔。

"酒入愁肠,化作相思泪",范仲淹《苏幕遮》为何能成为千古绝唱?

酒入愁肠,化作相思泪。之所以能成为千古绝唱,是因为他所表达的意思,能够代表天下所有人的心声。试问天下?不论是平头百姓还是达官显贵,哪个敢保证一辈子无烦,无恼,无忧无愁?谁没有借酒消愁的时候?有道是,借酒消愁愁更愁,直把相思化泪流。人都有无奈的时候正好借此佳句以释心结。所以想不流传千古都不可能。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。