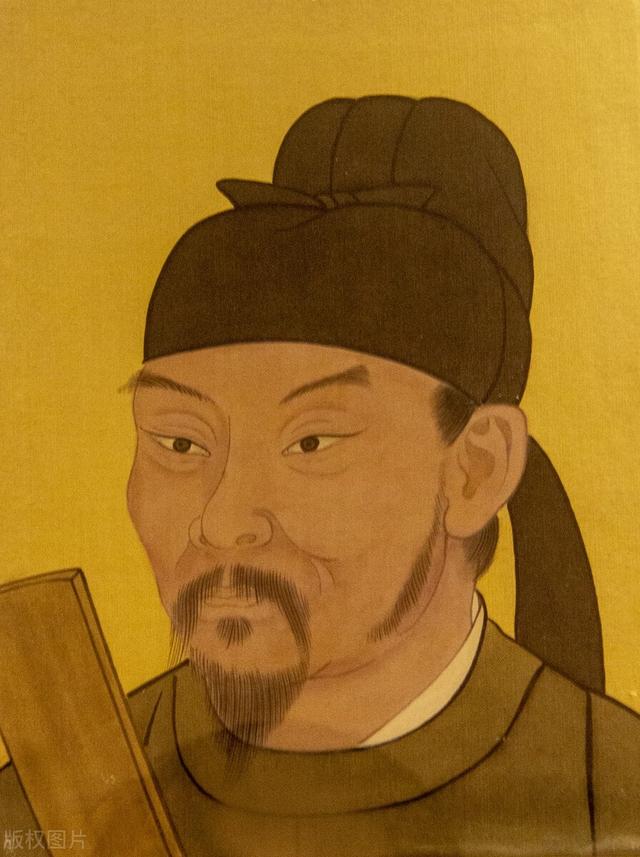

杜甫曾是皇帝近臣,什么性格原因,制约了他飞黄腾达?

“自古圣贤多贫贱,何况我辈孤且直”。这句话简直就是为杜甫量身定做的。杜甫是公认的“诗圣”;他忧国忧民、贤明忠贞。所以说杜甫是圣贤再恰当不过了。

杜甫作为一代诗圣,是旷世奇才,为什么没有享受到高官厚禄呢?下面,我就据我所知,给大家介绍一下杜甫的主要人生经历。

杜甫:(712~770)唐代大诗人,字子美。

杜甫祖籍襄阳(今湖北襄樊市),后其祖迁居巩县(今河南),杜甫就出生在这里。他从小爱好读书与创作,七岁的时候就写过歌颂凤凰的诗,十四五岁的时候在文坛个已经崭露头角。二十岁的时候,他开始出去漫游,将近十年的时间,他饱览了祖国的壮丽山河,这是他一生当中最潇洒适意的时候。

天宝三年,(744年)杜甫在洛阳遇到了李白,他们二人一见如故,建立了深厚的友谊。

杜甫跟李白的感情深厚到什么程度呢?在李白被流放夜郎的时候,杜甫日夜怀念,以至于积思成梦,多次梦见李白。我们看杜甫的一首《梦李白》:

浮云终日行,游子久不至。

三夜频梦君,情亲见君意。

告归常局促,苦道来不易:

江湖多风波,舟楫恐失坠。

出门搔白首,若负平生志。

冠盖满京华,斯人独憔悴!

孰云网恢恢,将老身反累!

千秋万岁名,寂寞身后事。

杜甫以梦的寄托追述了他对李白的同情、怀念,同时对李白的无辜遭遇发出的无限感慨。

杜甫三十五岁的时候到了长安,参加科举考试失败,生活艰难,不得不向达官显贵请求引荐,但未能如愿。直到四十四岁的时候,才被任命为右卫率府胄曹参军(管理军械库房的小官)。安禄山叛乱时,杜甫逃出长安赶到了凤翔,被肃宗任命为左拾遗。后来直言上书营救房琯,被贬为华州司功参军,从此永别长安。

杜甫在华州任职不到一年,就抛弃了官职,带领全家迁居成都。杜甫在成都城西的浣花溪畔盖了一座草堂。后一度由好友严武推荐,被任为节度参谋检校工部员外郎,所以后世称他为“杜工部”。不久,严武去世,杜甫在四川失去依靠,就带着全家乘船东下,漂泊流离,五十九岁的时候,杜甫病逝于湘江水上的一艘小船里边。

杜甫的诗歌,鲜明地反映了当时社会尖锐的阶级对立,揭露了统治阶级的腐败堕落,流露出作者对人民的深切同情,显示了唐代安史之乱前后由盛而衰的过程,达到了唐代诗歌现实主义的高峰。其中“三吏”、“三别”最负盛名,有“史诗”之称。杜甫也因此被称为“诗圣”。

杜甫风格多样而又以深沉抑郁为主,善于锤炼词句,对仗工整,律绝歌行,诸体兼备,对后世产生了深远的影响。杜甫现存诗歌一千多首,著作有《杜工部集》。

杜工部集:

唐代杜甫的作品集。最早由唐代樊晃编辑,仅收录诗歌二百九十多首;至北宋王洙编辑,收录诗歌一千多首,成为定本。宋代起,注家蜂起,主要注释本有宋代《分门集注杜工部诗》,郭知达《九家集注杜诗》,黄希、黄鹤《黄氏补注杜诗》,鲁崇、蔡梦弼《杜工部草堂诗笺》,清代钱谦益《钱注杜诗》,仇兆鳌《杜诗详注》等。

仇本共二十五卷,前二十三卷收诗,编年排列,大体上一至三卷为安史之乱前,四至七卷为安史之乱中,八至九卷为赴蜀途中,九至十四卷为安居成都时,十五至二十三卷为离蜀东下后;末两卷收集表、赋、赠、序等文章。仇兆鳌是康熙进士,曾任吏部右侍郎,研究杜诗功力深厚。他所编辑的详注尽量吸取前人成果,以详尽丰富见长,最为流行。但却失之冗沓繁琐,时有穿凿附会之处。后有施鸿保《读杜诗说》,专门避其失误之处。杨本《镜铨》以持论平正通达、注解简明扼要为特长,不穿凿附会,不矜奇逞博,颇受重视,作为一般读本,此书最适宜。

杜甫为什么没有得到重用呢?这是当时的封建社会的通病所决定的。当时,唐玄宗取得了一定政绩后,开始骄傲自满,一心宠爱杨贵妃,奢侈腐败,腐朽到了极限。皇帝身边聚集了很多尸位素餐、谗言媚上的奸臣。因此欲忠心国是、匡时佐君的仁人志士非但得不到皇帝的重用,反而容易遭到小人的嫉妒和排挤。

杜甫因此十分羡慕感叹诸葛亮得遇明主。杜甫在《古柏行》中开头两句就可见一斑了。

孔明庙前有古柏,柯如青铜根如石。《古柏行》的结尾两句就道出了本题的答案:

志士幽人莫怨嗟,古来材大难为用。跟苏学士的:

“拣尽寒枝不肯栖,寂寞沙洲冷。是不是有异曲同工之妙?

杜甫曾是皇帝近臣,什么性格原因,制约了他飞黄腾达?

一朝天子一朝臣,杜工部虽然才华横溢,但也挡不住安史之乱的动荡,让唐明皇做了太上皇,杜工部毕竟是诗人,而不是深谋远虑的政治家和军事家,会与时俱进,也随着太上皇退居二线而落寞。

杜甫、李白等唐代诗人,文才卓然有余,诗情画意华丽至极,但拯世济民的政治才干略欠,缺乏诗祖屈原公的一腔热血谏楚王,也逊于宋代大词家苏东坡、辛弃之、陆游、文天祥等爱国激情和军政才干。

唐诗宋词两大诗坛高峰,唐代诗人就显得单调,局限于一枝文采上,而不似宋代更丰富多采,在各个方面包括政治、军事、历史、朝庭命官和地方治理等,都大放光彩。

但杜甫不幸之中有万幸,他流落民间,反而给了他深刻了解和同情黎民百姓的生活状况和疾苦,才让他挥笔书写了一大批歌颂平民百姓的优秀诗作,成为了唐代现实主义的大诗人,不失是杜甫的最大收获和诗圣的完美结局!

杜甫曾是皇帝近臣,什么性格原因,制约了他飞黄腾达?

文人的傲骨注定他不会违背初心做迎合统治阶级的意愿行事!他心系百姓疾苦却能力有限!最后被统治阶级所遗弃!

杜甫曾是皇帝近臣,什么性格原因,制约了他飞黄腾达?

浪漫的诗人有几个是有政治智慧和行政能力的?而诗圣不在其中,刚给自己加冕的皇对投奔自己的杜甫还不错的马上赏了他一个官!而老杜的朋友高官房琯一点也没遗传到房玄龄的智慧,居然效古法造春秋战囯时的战車对付安祿山的叛军,结果可想而知,四万自愿组织的义军被杀的干干净净,朝野震怒!可义气爆棚的杜先生拎不清还替朋友讲好话能有好果子吃吗?被逐出官场再正常不过了!只能到四川投靠严朋友用文章混饭吃了!当年也没诗协发俸禄啊?写写应景诗牢骚诗也属正常。

杜甫曾是皇帝近臣,什么性格原因,制约了他飞黄腾达?

谢谢朋友,我来试试。

“学而优则仕”的科举考试给文人墨客们打开了广阔的政治前景,使之有机会平步青云,飞黄腾达。然而,诗人就是诗人,除了写诗专长,政治上的短板实在太突出,飞黄腾达压根不可能。李白、杜甫都是这方面的典型。

先来说说其吟诗作赋的专业特长。

“读书破万卷,下笔如有神”、“群书万卷常暗诵”——凭着如此深厚的文化底蕴和基本功,语言玩得特别熟练,表情达意随心所欲,天然形成“疯狂背诵,玩熟语言——自如绽放心目中的诗情画意”。所以,在吟诗作赋方面,他出类拔萃,超凡脱俗,与李白并驾齐驱,雅号“诗仙”“诗圣”,实至名归,荣耀之至。

诗人都有“手电筒”、“探照灯”的属性——凝聚思想之光,将问题阐发透辟,足以惊世骇俗。然而,“手电筒”“探照灯”的前面是辉煌灿烂的强光,背后却是无边的黑暗。就是说,除了吟诗作赋的专长之外,在政治方面,“诗仙”“诗圣”皆为门外汉,压根儿就不是那块料,想端政治的饭碗,确实不够格,注定要倒霉。

惟其如此,韩愈在《调张籍》中,即高度赞扬李杜文章的辉煌灿烂,光耀千秋——所谓“李杜文章在,光焰万丈长”;但同时也慨叹其不幸的命运遭际——“帝欲长吟哦,故遣起且僵。翦翎送笼中,使看百鸟翔”。

应当说,专业特长使之吟诗作赋随心所欲;政治短版也注定其一路坎坷,厄运连连。

下面单说杜甫。

安史之乱,京都沦陷,杜甫曾被叛军抓住,押回长安的经历。后来历经磨难,逃出京城,到宁夏灵武拜见唐肃宗李亨。肃宗见他忠心耿耿,便封官左拾遗,成了专提意见和建议的谏官。然而,刚任职一个多月,碰到房管事件。

房管作为宰相,用春秋车战之法对付安史叛军,因惨败而损失四万军队。唐肃宗毅然罢免了房管。然而,杜甫却为房管辩护,结果惹恼肃宗,让其归家省亲——等于停职反省,悔过自新。其后即改任陕州司功参军。

可以说,作为谏官,由于不妥当的劝谏而被责令归家省亲,可见杜甫政治上的外行。

还有,后来在成都,作为剑南节度使——严武手下的官员,喝酒喝到兴头上,他居然跳到桌子上,瞪着眼睛,“想不到严挺之竟然有这样的儿子”。严武生气,问他想干啥?杜甫才意识到行为过分,马上回复:自称是“杜审言孙子”,才算缓解气氛。

如此生活细节,看似纯真无邪,实则诗人气质,未免亲友放纵,得意忘形。在“伴君如伴虎”的情况下,随时可能丢官,甚至丢命。

总之一句话,诗圣就是诗圣,吟诗作赋,自是强项;至于飞黄腾达,还是免了吧。

杜甫曾是皇帝近臣,什么性格原因,制约了他飞黄腾达?

天子李亨继位,平定了"安史之乱。"杜甫也投奔肃宗李亨。岑参在《寄杜工左拾遗》中写道:″联步趋丹陛,今朝献紫薇。

晓随天仗入,暮惹御香归。

白发悲花落,青云羡鸟飞。

圣朝无阙事,自觉谏书稀。"

″安史之乱"百废待兴,岑参却说官员们没事干,一代天子一朝臣。年轻皇帝有为,要新班人马上任,老官″无才日衰老,驻马望千门。"

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。