三国演义中为什么要三顾茅庐,而不是四顾茅庐或者二顾茅庐呢?

刘备三顾茅庐请到号称“卧龙”的诸葛亮出山辅佐,这个故事家喻户晓。为什么是三顾茅庐而不是四顾也不是二顾呢?原因在于诸葛亮身上。

诸葛亮需要刘备三顾,不是二顾也不是四顾。刘备之所以去请诸葛亮出山辅佐,是因为徐庶的推荐。

徐庶化名单福,在经过对刘备的一番考察以后,确认刘备是仁义君子,传言不虚,因此就诚信诚意地辅佐刘备。

当时,刘备被曹操打败,无处可去就投奔了荆州的刘表。刘表安排刘备守新野。刘表的后妻蔡氏夫人和蔡瑁、张允等嫉妒刘备,加上刘备又陷入刘表的立嗣之争,蔡瑁就几次设计欲杀刘备。襄阳大会上,蔡瑁又搞了一个“鸿门宴”要杀刘备,刘备在伊籍的暗示下逃跑,马跃檀溪流落民间,遇到了当地名隐士水镜先生。

水镜先生对刘备说:“

卧龙、凤雏,两人得一,可安天下。”刘备就问水镜先生,谁是卧龙、凤雏。水镜先生以天色太晚为由,让刘备先休息,等明天再给予答复。

刘备却思贤心切,夜不成寐,夜里听到了水镜先生和一个人的谈话。听水镜先生评价那人有王佐之才,又听那人说是要投奔刘表。

第二天,刘备就打听水镜先生,那个人的去向。水镜先生说是投刘表去了。刘备就请水镜先生出山相助。水镜先生说道:

“山野闲散之人,不堪世用。自有胜吾十倍者来助公,公宜访之。”这样,刘备满怀着对卧龙、凤雏的向往之心,心事重重地赶回新野。路上遇到了单福,误认为是卧龙、凤雏,就礼貌邀请单福到了新野。单福自称听到民间传言:

“新野牧,刘皇叔;自到此,民丰足。”因此来投。刘备见单福才识过人,就拜单福为军师。

曹操平定北方以后,就有取荆州的计划。曹操派曹仁、李典为主将,吕旷、吕翔为副将,带兵三万,屯兵樊城,虎视荆州。

吕旷和吕翔是河北的降将,急于立功,就请求攻打新野,曹仁同意了他们的请求,就给他们五千兵马,攻打新野。

单福运筹帷幄,调度有方,关、张、赵三人大显身手,斩杀了吕旷、吕翔。曹仁和李典就亲自带剩下的二万五千兵马,来攻打刘备。

结果,曹仁和单福斗阵失败;曹仁又在夜间劫寨,又被单福识破中了埋伏,曹仁被杀得大败,折了大半兵马,只好退兵回许昌,向曹操请罪。

曹操得知单福是徐庶的化名,就逼迫徐母叫徐庶到曹营出力,徐母誓死不从。后来,程昱模仿笔迹,伪造了徐母的家书,徐庶不得不离开刘备,前往曹营。

徐庶和刘备告别之际,刘备恋恋不舍、潸然泪下。徐庶被刘备的真情打动,就推荐了诸葛亮,告诉刘备卧龙就是南阳诸葛亮。刘备得知了诸葛亮的具体详细的情报,就下定决心,一定要去请到诸葛亮出山辅佐自己,以恢复汉室,解民倒悬。

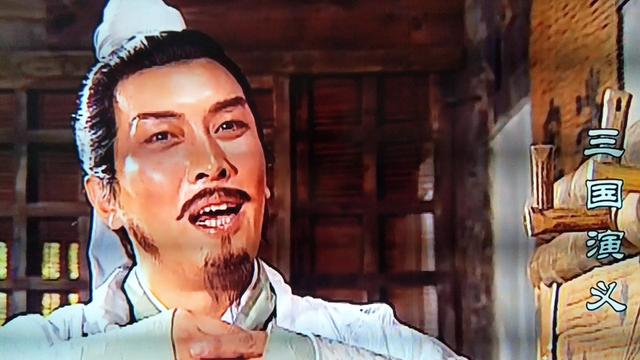

刘备一顾隆中茅庐,没见着诸葛亮,是童子把刘备打发走了。刘备二顾茅庐时,诸葛亮和好友催州平出门游玩去了。三顾茅庐时,得以相见,并定下隆中三分天下的决策。这第三次才见到诸葛亮,其实是诸葛亮的刻意安排的。

在古代,人们讲究个三次为满。就是说,一般事情说三遍或者做三次,就是极限,再说下去或者再做下去,就是不识时务、过于强求了。因此,诸葛亮就安排刘备第三次见面。

第一次,是为了考察刘备的诚心。可能是刘备处于冲动;或者是道听途说以后来碰碰运气;或者是其它等等偶然因素造成的。因此,诸葛亮闭门不见刘备,是为了排除这些可能存在的偶然因素。排除了这些偶然因素,刘备还来,就充分说明,刘备是真的诚心诚意地需要一个军师,而不是一时冲动。

第二次,是为了考察刘备的耐心。看看刘备做事是不是急于求成,是则不可辅佐,因为以刘备的底子之薄,干事创业是不可能速成的。再者也是看看刘备是不是一个宅心仁厚的君子。刘备刚刚与崔州平见过面,提到过要去拜请诸葛亮出山。诸葛亮就立马跟崔州平出去了,这不明摆着是为了让刘备扑个空吗?

从刘备路遇水镜先生,到徐庶的离去前的推荐,到崔州平的出现,到黄承彦的会见,和司马徽的暗示,这一切一切看似偶然,实则环环相扣,一步一步地把刘备指引到了诸葛亮的茅庐。所以毫无疑问,刘备的三顾茅庐其实就是诸葛亮自编自导自演的一幕大喜剧。其目的就是:让刘备死心塌地地相信诸葛亮有经天纬地的大才;让刘备毫无保留地下放权力给诸葛亮。也只有这样,诸葛亮才能充分施展自己的才华,才有一定的机会实现刘备和诸葛亮两个人共同的远大抱负。

大家想想看:如果刘备一顾茅庐,诸葛亮就心急火燎地出来相见,把自己的《隆中对》和盘托出,是不是有点太轻浮浅薄了?

古人讲究:事不过三。因此,诸葛亮第三次不能再让刘备白跑一趟。否则就是诸葛亮的失礼。当然,我们也不排除,以刘备的为人处世,他极有可能会四顾、五顾,不见诸葛亮誓不罢休。

像刘备当时接受陶谦的徐州,也是陶谦三次礼让之后接受的。曹丕接受汉献帝的禅让,也是等汉献帝下了三次诏书后接受的。而刘备准备第三次去请诸葛亮的时候,关羽就发牢骚说:

“礼太过了。”时值隆冬季节,当时是北风呼啸,大雪纷飞,呵气成冰。在这样的天气,刘备作为皇叔的身份,又是左将军之职、宜城亭侯之爵,可以说诚意满满了。

“身无彩凤双飞翼,心有灵犀一点通”。就这样,刘备、诸葛亮两个素不相识却又彼此闻名已久的不世出的奇人相见了。他们在乡间茅庐之中,运筹帷幄、决策千里,定下了:先取荆州,后进西川的方针大计,并终其一生之力,为之奋斗不止。

刘备和诸葛亮从此以后,相互肝胆相照,感召了一批批仁人志士与他们为伍,做到鞠躬尽瘁、死而后已。他们在东汉末年群雄逐鹿的大舞台上,留下了浓重的一笔。这一笔,色彩斑斓、灿烂辉煌,让无数后人叹羡不已,感慨万千!

然而,“谋事在人,成事在天!”诸葛亮北伐半途而废,正应了司马徽之所预言:

“卧龙虽得其主,不得其时,惜哉!”

三国演义中为什么要三顾茅庐,而不是四顾茅庐或者二顾茅庐呢?

当代人入戏太深,把小说里面的人物场景都看成事实。驴!大驴!三顾二顾一顾茅庐也好,不就是由作家说了算吗?这样想想就释怀了。

三国演义中为什么要三顾茅庐,而不是四顾茅庐或者二顾茅庐呢?

谢谢邀答:

这样解释可以吗?

既然说演义,谁都知道诸葛亮在很多精彩的作战史上大多数是粉饰的,例如,火烧新野,火烧博望坡,火烧藤甲兵,火烧上方谷,借东风,最大的赤壁之战与诸葛亮根本没见着周瑜,还有空城计等等,作战真有本事需要虚构吗?军事稀松平常,常敗军事将军一点都不为过。

三顾茅庐本就虚构的,就按虚构的来说,为什么不一顾两顾,四顾而三顾呢?

老百姓都知道有再一再二没有再三再四,刘备顾茅庐三次已给足诸葛亮的面子,如果有第四次那刘备就变成无赖,死缠烂打,这书还怎么写下去,这三顾就已把诸葛亮粉得给利害了,所以不能光粉诸葛亮,把刘备丑化得不成样,那刘备这主公还怎么做,罗贯中先生必竟是大家会不考虑轻重,一两次诚意嫌轻,三次已到顶给足了诸葛亮的面子,四请是不可能的,假也要假得体面,合情理,为什么没有说与诸葛亮结拜兄弟呢,罗贯中先生自有伏笔,才达到把一个山野村夫一直做到独揽军政大权的丞相,那才能更显出诸葛亮神人般的才华来!闲聊!

三国演义中为什么要三顾茅庐,而不是四顾茅庐或者二顾茅庐呢?

事不过三

不足三不诚,愈了三犯贱。事非儿戏,谁都有分寸感。大耳朵是那样,村夫更是如此,罗贯中更不会忽视喽![大笑]

三国演义中为什么要三顾茅庐,而不是四顾茅庐或者二顾茅庐呢?

“事不过三”公式。

卧龙先生经过高士推荐,已经在未来老板心目中有了一定“斤两”,接下来要做两件事;

第一件事、充分准备,

这包括见面了如何着装打扮,就是要好好包装;

如何交流思想,就是摸清对方想法,有针对性的展现自己实力;

如何展开项目,就是以图表方式向人家深入浅出说明经营理念、目标设定、操作要点,以及步骤过程。

第二件事、待价而沽,

用一句不文明用语就是——装逼。

上赶着不是买卖;人家一到你就跪,人家一请你就去,这样的人不值钱。

能人就是“奢侈品”,高高在上,普通人可望不可及;有点儿名气的能人更是品牌“奢侈品”,当然要让人不会轻易到手。

“卧龙”“凤雏”一级能人都是“限量版”,最难得人才。

但是凡事过犹不及,装逼装过头了,比方说“三顾茅庐”了,还不现身,就会引起诚心客人误会,以为是无欲无求一世外高人,无心俗世凡尘。

反过来说,“顾”了两遍就冒头,“限量”的“量”不够,白白降低品牌价值,不上算。

古往今来,“三次”是一条被无数理论和实践证明了的黄金数值!

三国演义中为什么要三顾茅庐,而不是四顾茅庐或者二顾茅庐呢?

因为前两顾没见到,第三顾孔明已出山,无须第四顾

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。