如果让曹操当盟主,十八路诸侯能灭董卓吗?

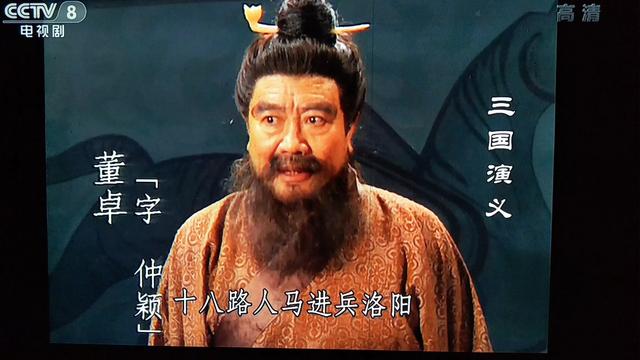

董卓进京以后,妄行废立,又倒行逆施,排除异己,夜宿皇宫,鸩杀废帝和太后,残民以逞搞得天怒人怨,各地挞伐董卓的斗争风起云涌。

曹操是董卓手下的骑都尉,颇受董卓赏识。因此曹操可以自由出入董卓的相府。

司徒王允和忠于汉室的大臣都有诛除董卓的意愿,但是却没有什么好办法。曹操提出暗杀董卓,王允就把自己祖传的“七星宝刀”送给曹操,让曹操刺杀董卓。

曹操去相府和董卓促膝交谈直到中午,董卓午睡休息了,曹操才等到了下手的机会。曹操手持利刃靠近董卓,正准备下手,董卓却翻身醒来了。曹操急中生智,说是新得了一把宝刀,特来献给恩相。董卓接过宝刀,仔细欣赏,吕布也前来一起欣赏。曹操趁机告辞离开。

曹操离开相府以后知道董卓肯定能反过味来,就赶紧快马加鞭离开京城。董卓和吕布得知曹操是来行刺的,就向全国各地发下文书通缉曹操。

曹操回到家乡就开始招兵买马,组织反抗董卓。曹操伪造了皇帝的诏书,号召各地诸侯一起讨伐董卓。就这样,有十八路诸侯齐聚洛阳,组成联盟准备大举进攻董卓。哪十八路诸侯?他们都是:

第一镇,后将军南阳太守袁术。第二镇,冀州刺史韩馥。第三镇,豫州刺史孔伷。第四镇兖州刺史刘岱。第五镇,河内郡太守王匡。第六镇,陈留太守张邈。第七镇,东郡太守乔瑁。第八镇,山阳太守袁遗。第九镇,济北相鲍信。第十镇,北海太守孔融。第十一阵,广陵太守张超。第十二镇,徐州刺史陶谦。第十三镇,西凉太守马腾。第十四镇,北平太守公孙瓒。第十五镇,上党太守张扬。第十六镇乌程侯长沙太守孙坚。第十七镇,祁乡侯渤海太守袁绍。加上曹操共十八路诸侯。

这样,十八路诸侯歃血为盟,组成联军,大家一致推举袁绍做了盟主。曹操担任副盟主,袁术总督粮草。

袁绍派孙坚为前部先锋杀奔汜水关而去。董卓也调兵遣将应对局势。大将华雄自告奋勇前往汜水关迎战孙坚。

华雄斩了抢功的鲍忠,孙坚赶到后打败了华雄。然而袁术怀有异心,嫉妒孙坚立了头功就不给孙坚供应粮草。华雄又趁孙坚士气低落,夜袭孙坚大寨,斩了孙坚的大将祖茂,打得孙坚大败亏输。

各路诸侯陆续到达汜水关,在关下和华雄决战。华雄不三合斩了袁术手下的骁将俞涉,又秒杀了韩馥手下的上将潘凤。众诸侯心惊胆战,都默不作声。

关键时刻,关羽挺身而出,温酒斩华雄,赢得了曹操和众诸侯的尊敬。

华雄战死,董卓和吕布亲率大军前来迎战十八路诸侯。吕布在虎牢关大战各路诸侯。

吕布不五合斩杀河内名将方悦;一合刺死上党部将穆顺;又不到十合砍断北海武安国的手腕;又不数合打败公孙瓒。这个时候张飞出战了。

吕布和张飞大战了五十回合不分胜负,关羽又出手,和张飞双战吕布,三十合以后,刘备也掣双股剑加入了战斗。表演了刘、关、张三英战吕布的经典好戏。吕布抵挡不住三人的进攻,就倒拖画戟败了下去。盟军一看吕布败了,就全面发动进攻,董卓被打得龟缩在关内不敢出来。

董卓因为吕布新败,军无战心,就退兵回去。为了躲避联军的攻势,董卓又迁都长安。董卓迁都以后,联军的先头部队孙坚首先进取洛阳。孙坚在皇宫内搜到了传国玉玺,就立即决定退兵回去。

盟主袁绍跟孙坚索要玉玺,孙坚拒不上交,于是袁绍跟孙坚就当场翻脸,双方准备动手,在其他诸侯的劝说下,各自忍住怒火收兵。孙坚就以此为由,脱离了盟军,独自离开。曹操独自领兵追赶董卓,被董卓杀得大败而归,投了扬州去了。公孙瓒也带刘、关、张离开。刘岱却杀了乔瑁,收降了乔瑁的部队。袁绍见人心涣散,也领兵投关东去了。十八路诸侯的盟军土崩瓦解了。

那么,如果不是袁绍而是曹操担任盟主的话,盟军能不能消灭董卓呢?我认为一般是不能的。原因就是:

第一、联盟本来就是松散的组织,盟主并没有多少强制力。各诸侯一旦有了异心,盟主没有什么办法惩罚他们。这样各诸侯就自私自利相互倾轧,对自己有利就服从盟主的安排;对自己不利,就对盟主不理不睬,盟主也只能干瞪眼。像孙坚得到了传国玉玺,自己扣留,袁绍对他也无可奈何。

第二、十八路诸侯,都是想借讨伐董卓而趁机捞取利益,而不是真心地为了消灭董卓。董卓不得人心不假,但是这些诸侯满可以做到“事不关己,高高挂起”的态度。他们所以参加联盟,无非就是想见机行事,以达到自己的利益最大化。

大多数诸侯的态度就是:不参加联盟,怕掉队吃亏;参加了也是图谋不轨,可以见风使舵,有好处就捞、没有好处就撤。能够趁机扩大地盘或扩充队伍就更是喜出望外了。至于董卓的命运如何,没有人去真正地操心。

第三、十八路诸侯之间尔虞我诈,就决定了最终必然以失败收场。大家可以看到:在盟军和董卓派来的华雄交战时,挣功的挣功;扯后腿的扯后腿。他们反正就是见不得别人立功;见不得别人有好处。各诸侯互相掣肘的多,配合作战的少。在华雄耀武扬威于汜水关时,作为盟主的袁绍首先以颜良、文丑不在而推卸责任;作为副盟主的曹操,手下有夏侯惇、夏侯渊、于禁、李典、乐进等大将,也一个不舍得派上场。关羽主动请战,还遭到了袁术的讽刺嘲笑。所以盟军一经挫折就是一盘散沙而迅速瓦解。

相反,董卓的部队都是董卓的嫡系。董卓指挥起来得心应手,而且不下大将也都争先恐后。再者,汉献帝还在董卓手里。董卓最后的关头,可以拿汉献帝来要挟各位诸侯。

综上所述,十八路诸侯联军如果齐心协力的话,有可能打败董卓。但是无论如何,即使是曹操担任盟主,也不可能一蹴而就消灭了董卓。

后来,董卓的部下李傕和郭汜两人就打败了吕布和马腾等诸侯,控制了朝廷多年。要不是李傕和郭汜二人自相残杀,要消灭他们也是十分艰难的,所以就更别说是要消灭董卓了。

如果让曹操当盟主,十八路诸侯能灭董卓吗?

十八路诸侯伐董卓,这是《三国演义的》说法。

要弄清曹操如果当盟主会不会灭掉董卓,就需要看一看这十八路诸侯是谁,有没有这十八路诸侯,他们会不会推举曹操做盟主?

01

十八路诸侯都有谁?

在《三国演义》中,记载了十八路诸侯,分别是:

南阳太守袁术、冀州牧韩馥、豫州刺史孔伷、兖州刺史刘岱、河内太守王匡、陈留太守张邈、东郡太守乔瑁、山阳太守袁遗、济北相鲍信、北海太守孔融、广陵太守张超、北平太守公孙瓒、上党太守张杨、长沙太守孙坚、渤海太守袁绍、骁骑校尉曹操、西凉太守马腾、徐州刺史陶谦。但是,根据《三国志·武帝纪》记载,只有十一家诸侯,分别是:

后将军南阳太守袁术、冀州牧韩馥、豫州刺史孔伷、兖州刺史刘岱、河内太守王匡、勃海太守袁绍、陈留太守张邈、东郡太守乔瑁、山阳太守袁遗、济北相鲍信,以及曹操代理奋威将军。但据《后汉书》的记载,参加讨伐董卓的诸侯也是十一家,但曹操既不是刺史、也不是郡守、国相,没有被列入其中,而广陵太守张超却加入了这个序列。

根据有关史料,长沙太守孙坚是跟随袁术参加了此次行动,也算是一家。

这样算来就是十三家诸侯,其余五家孔融、公孙瓒、张杨、马腾、陶谦等有没有参加呢?

徐州牧陶谦,在献帝西迁后,还派遣使者向朝廷进贡,被提升为安东将军、徐州牧、封溧阳侯。陶谦不仅没有讨伐董卓,反而是与董卓眉来眼去,巴结讨好。此时,董卓已经控制了朝政,没有董卓的许可,献帝是不可能封赏陶谦的。

初平元年(190年),关东诸侯推举袁绍为盟主,讨伐董卓,但陶谦没有参加。

次年,以镇压黄巾军起义而名闻天下的名将朱儁,传檄州郡讨伐董卓,陶谦派遣三千精兵驰援朱儁。不久后,董卓被杀,讨伐的事也就作罢。

这或许就是演义把陶谦也作为讨伐董卓的一路诸侯的原因吧。

孔融在董卓欲废掉少帝刘辩时,与董卓发生了激烈的争辩。董卓怀恨在心,就把孔融发配到了黄巾军作乱十分猖獗的北海为相。

后来,孔融在北海被黄巾军管亥围困,派遣太史慈向平原国相刘备求救,才得以解围。

就因为孔融曾经顶撞了董卓几句,也算是讨伐董卓的一路诸侯。但史料并没有孔融出兵讨伐董卓的记载。

据《三国志·张杨传》记载,董卓作乱,关东诸侯起兵讨伐。袁绍到了河内,与张杨联合,又与匈奴单于於扶罗一起屯兵漳水一带。从这个情况来看,张杨是准备跟随袁绍参与讨伐董卓的行动。

后来,於扶罗想反叛盟军投靠董卓,袁绍、张杨都不同意,於扶罗就挟持了张杨。

因为这个缘故,董卓就拜张杨为建义将军、河内太守。

罗贯中先生为了凑够十八这个吉利数字,就抓了张杨的差,也算作一路诸侯。

至于马腾,当初,董卓进京之时,曾经邀请马腾、韩遂一起出兵。由于二人犹豫不决,并没有及时出兵,等到董卓胁迫献帝西迁长安,二人才起兵准备进入长安。等他们到达长安时,董卓已经被王允、吕布杀死,李傕、郭祀等攻占了长安,控制了朝政。从这个记载来看,马腾并没有参加讨伐董卓,而且与董卓关系暧昧。这一路诸侯实在太牵强。

公孙瓒忙着剿灭胡匪,没有参加这次活动。演义里恰恰是桃园三兄弟跟随着公孙瓒讨伐董卓。

这个就很有意思了,公孙瓒没有参加,刘备兄弟自然也就没有参加征伐董卓。也就既没有温酒斩华雄,也没有三英战卢布。据史料记载,此一段时间,刘备正是投奔公孙瓒的时候。

从演义中的十八路诸侯讨伐董卓来看,就公孙瓒与董卓没有一丁点关联。如此一来,刘备哥仨就没有表现的机会,罗先生只好安排公孙瓒出场。毕竟刘备级别差得太远,直接出场不合适。

从这里来看,演义与史实有差距,这是小说一贯的原则。但这不是罗先生不懂历史,反而看出他对历史非常熟悉。

从孔融、陶谦、马腾、公孙瓒、张杨等诸侯的加入,就看出罗先生历史基本功很扎实,绝不是随意弄几个人在充数,而是经过深思熟虑、精心构思、认真筛选的。

但无论演义还是历史,这些诸侯都是一群乌合之众,想办点事很难。

02

不会推举曹操做盟主,即便曹操做了盟主,也不会有所作为。

除了罗先生加塞添加的这五路诸侯外,其他诸侯的情况也好不到哪里去。

豹眼之所以详细介绍这五路诸侯的情况,就是想佐证一下,当时参加了讨伐董卓的诸侯们的心态和意图。他们虽然响应袁绍的号召参加了行动,但是都各怀鬼胎,各有自己的打算,并没有把除掉董卓作为首要的目标。

真实的情况也是如此,除了孙权之父、长沙太守孙坚斩杀了华雄之外,就是还称不上诸侯的曹操带领其子弟兵,积极对董卓的的部队发动了追击。

但曹操被董卓的部将徐荣打得大败,如果不是曹洪舍命相救,曹操恐怕早就挂掉了。

诸侯们做了一次集体旅游,等到粮草尽了,就各自退兵,打道回府。

当时,董卓的势力还是很强大的,但如果诸侯们齐心协力,还是有很大机会战胜董卓的。尽管大家推举袁绍为盟主,但没有人真心听从袁绍的号令。更何况袁绍也没有能力和欲望,去攻打董卓。

如果是换作曹操作为盟主,情况也会一样,不会有丝毫的改变。

第一,曹操仅仅是西园八校尉的典军校尉,充其量就是一个中级军官,他没有足够的威望号令天下诸侯。况且曹操已经逃离京师,以曹氏、夏侯氏为主,仅仅招募了一部分子弟兵,属于私人武装。虽然各郡守等的武装,也是各自招募,但起码表面上还是代表汉家地方政府,属于勤王的性质。

曹操最早联络袁绍、袁术讨伐董卓,自己代理奋威将军,不是朝廷任命。名不正则言不顺,纵使有诸侯推举曹操做了盟主,也不会得到大家的信服和支持。

袁绍做不到,曹操也做不到,这不是能力的问题,绝对就是一个态度的问题。

第二,军事力量是各诸侯赖以生存的基础,如果拼光了,自己就失去了争霸的条件。为了保存自己的势力,为下一步争夺地盘做打算,没有人会去与董卓作对。

史实证明,曹操也努力了,但仅仅依靠诸侯们呐喊助威,曹操战胜不了董卓。何况连呐喊助威都没有。

关东诸侯做鸟兽散后,历史的发展就证明了一切。

曹操、袁绍、袁术、公孙瓒、陶谦、孙坚、马腾、韩遂等人,再加上刘表、刘备、吕布等就开始了混战。这帮人混在一起,那能够做事呢?

因此,在豹眼看来,不管是多少路诸侯,他们都不是为了消灭董卓而来,无论谁做盟主,都一个球样,都是一个结果。

如果让曹操当盟主,十八路诸侯能灭董卓吗?

- 讨伐董卓的诸侯探究

在许多人的认知里,是由曹操号召讨伐董卓的,而且是十八路诸侯,分别是:南阳太守袁术、冀州牧韩馥、豫州刺史孔伷、兖州刺史刘岱、河内太守王匡、陈留太守张邈、东郡太守乔瑁、山阳太守袁遗、济北相鲍信、北海太守孔融、广陵太守张超、北平太守公孙瓒、上党太守张杨、长沙太守孙坚、渤海太守袁绍、骁骑校尉曹操、西凉太守马腾、徐州刺史陶谦。

这里要告诉大家的是,其实最早讨伐董卓的发起人不是曹操,而是东郡太守桥瑁。是桥瑁对外宣称,自己接到远在京师的三公们的书信,说董卓专权,要求地方兴义兵,共扑国难,进京勤王。

同样当初讨伐董卓的也没有十八路诸侯,根据《三国志》记载,当初讨伐董卓的共有十一家,分别是:曹操、后将军南阳太守袁术、冀州牧韩馥、豫州刺史孔伷、兖州刺史刘岱、河内太守王匡、勃海太守袁绍、陈留太守张邈、东郡太守乔瑁、山阳太守袁遗、济北相鲍信,其中曹操是前一年就开始起兵的,其余十家是第二年(初平元年)才开始共同起兵的。根据《后汉书》记载,当初讨伐董卓的也是十一家,只是曹操变成了广陵太守张超。另外,长沙太守孙坚也是参与讨伐董卓的,只是当时依附袁术,所以算作一家。

那么,综合史料来看,当初参与讨伐董卓的关东联军应该有十三家,分别是:曹操、袁术、韩馥、孔伷、刘岱、王匡、袁绍、张邈、乔瑁、袁遗、鲍信、张超、孙坚。至于十八路诸侯,多出了孔融、公孙瓒、张杨、马腾、陶谦五路人马,估计受到演义小说的影响,尤其是《三国演义》影响。在历史上,孔融为北海相,那时正忙于对付黄巾军,根本无暇西顾;公孙瓒以奋武将军身份领兵屯驻右北平郡,忙于对付乌桓、鲜卑北方游牧民族,也无暇南下;张杨最初是在上党讨伐山贼,后来何进被杀后,仅率千人左右的武装力量,四处漂泊,后来还是董卓让其成为河内太守的,从来没有当过上党太守;马腾与韩遂在凉州正忙着造反,反抗朝廷,更加不可能来帮朝廷的忙;陶谦是徐州刺史,后来董卓裹胁汉献帝西迁长安后,还派遣使者跑到朝廷进行上贡,才被董卓封为徐州牧的,也不可能参加讨伐董卓了。另外根据《三国志注》记载,刘备当初也确实参加了讨伐董卓的战争,只是当初人微言轻,没有什么出色表现,但不是如同《三国演义》那样是跟随公孙瓒的,而且表现的非常出彩,所谓“三英战吕布”“温酒斩华雄”都是虚构的。

- 历史上真实的会盟

历史上真实的会盟是在洛阳城外的酸枣,史称“酸枣会盟”。由于当初各路诸侯都分兵驻扎在不同的地方,其中袁绍、王匡屯兵河内,孔伷屯兵颍川,韩馥屯兵邺县,袁术屯兵南阳,张邈、刘岱、乔瑁、袁遗、鲍信、张超屯兵酸枣,所以会盟的只有刘岱、孔伷、张邈、乔瑁、鲍信、鲍信五路诸侯,主持会盟的是广陵太守张超的手下——广陵功曹臧洪,后来大家共推袁绍为盟主。

- 盟主是各路诸侯妥协后的结果

盟主袁绍出身的袁氏家族是四世三公,此时在董卓把控的朝廷中,袁绍的叔叔袁隗还在做位居三公太傅,而且袁绍的高祖父袁安为司徒、祖父袁汤为太尉、其父袁逢为司空,都是东汉王朝的三公之位。

西园八校尉是汉灵帝为分外戚大将军何进兵权,在洛阳西园招募壮丁设立的一支新军,由亲信宦官蹇硕总管各军,直接受命于皇帝,甚至连何进亦要受其命令。袁绍、曹操都曾经是八校尉之一,其中袁绍是排名第二的中军校尉,曹操是排名第四的典军校尉。灵帝去世后,袁绍联合何进杀掉宦官蹇硕,袁绍实际上掌握了西园八校尉这支精锐部队。这样洛阳的军事力量完全掌握在袁绍与何进手中,变成了二人分庭抗衡。之所以会出现召地方军阀董卓、丁原进京,就是袁绍与大将军何进双方博弈的结果,是大将军何进准备借助外来力量打破平衡。结果是外来势力尚未入京,何进就被宦官们杀害,洛阳京城最有势力变成了袁绍一人。袁绍之所以杀宦官,小皇帝之所以跟着宦官张让逃出皇宫,最后跟着董卓回京,因为在皇帝的眼中,袁绍根本就不是好人,甚至不如董卓安全。董卓进京后,袁绍见董卓兵强马壮,开始害怕起来。董卓要改立新君,袁绍出面质问,董卓之所以不敢动手,同样是忌惮袁绍的势力。后来袁绍不敢久留洛阳,这才逃到冀州去了;可以说袁绍完全是被董卓排挤出京城的,同样董卓为了安抚袁绍,任命为勃海太守,赐爵位为邟乡侯。所以说,诸侯们公推袁绍当盟主是因为袁绍的声望及实力。

- 曹操是不可能成为盟主的

虽然曹操起兵最早,也是西园八校尉之一,与董卓也是不合,其父曹嵩官至太尉、位列三公。可是:一、曹操出自宦官家庭,其父曹嵩是大宦官中常侍曹腾的养子,而且曹嵩的太尉完全是掏钱买的,这在当时是被人瞧不起的,本人有没有什么能力;二、曹操位居西园八校尉第四的典军校尉,比起袁绍来还差点档次;三、曹操根本没有敢与董卓抗衡,袁绍有能力当朝质问董卓,至于曹操献刀刺杀董卓完全是演义小说虚构的。

十三家诸侯起兵讨伐董卓的时候,十二路诸侯都有地方实职(不是刺史,就是太守),只有曹操没有实职,最后会盟后才被拜为奋武将军。而且曹操起兵的陈留属于兖州,同时起兵的兖州诸侯有兖州刺史刘岱、陈留太守张邈、东郡太守乔瑁、山阳太守袁遗、济北相鲍信,而且十三家诸侯真正摆在台面上的应该是十家,其中长沙太守孙坚属于袁术势力、广陵太守张超跟随其兄长陈留太守张邈、曹操也应该属于陈留太守张邈,可以说各路诸侯中兖州势力占据了一半。

曹操在兖州的势力范围中都出不了头,在各路诸侯会盟中也就更加出不了头了。在这种情况下,既然让曹操幸运的当上了盟主,也不会有人真心服的,讨伐董卓也就更加成了一句空话。而且这些诸侯都是些猛人,其中长沙太守孙坚在北上讨伐董卓的时候,就直接杀逼死了顶头上司荆州刺史王睿,杀了同仁南阳太守张咨。

如果让曹操当盟主,十八路诸侯能灭董卓吗?

曹操的军事才能毋庸置疑:如破吕布、战官渡。

曹操的驭人能力毋庸置疑:如收张辽、降庞德。

这两点是一个枭雄能够在乱世中开彊扩土,吞并诸侯的必要条件。曹操正因此能够从兖州起家,雄吞北方虎视中原。

但尽管如此,让曹操来当盟主,十八路诸侯同样消灭不了董卓。因为彼时的董卓非一人可胜,打败董卓需要十八路诸侯齐心协力。

这一点正是关东联军永远无法做到的。

提到联军失败的原因,很多人都认为是袁绍无能,统帅不了诸侯。其实不然,讨董不成的根本原因出在诸侯身上,因为他们根本不是冲着打董卓而来。

如果让他们分地盘,纵声色,必然一呼百应。可是真正去攻打董卓,皆爱惜羽毛,举步不前。诸侯虽然人多势众,真正肯打董卓的只有两个人:

- 曹操。[遂引兵西,将据成皋。邈遣将卫兹分兵随太祖。到荥阳汴水,遇卓将徐荣,与战不利,士卒死伤甚多。]

- 孙坚。[坚复相收兵,合战於阳人,大破卓军,枭其都督华雄等。]

曹操跟孙坚都是分兵作战,无外援无接应。在他们孤掌难鸣的时候,这些诸侯又在做什么呢?

太祖到酸枣,诸军兵十余万,日置酒高会,不图进取。

饮酒作乐,毫无半点讨董之心。说好的聚义来打董卓,对他们而言只是一句喊得响亮却不会付出实际的口号罢了。

名为联军,实则是一盘散沙。打董卓靠的是联盟的力量,可这样的联盟如何能成为联盟?这样的联盟如何能打败董卓?

曹操不也曾几次规划好了战略,却得不到半句响应,最后气得骂了句:“竖子不足与之谋!”扬长而去。

可能有人会觉得,当时盟主是袁绍,所以别人不搭理曹操。如果盟主是曹操,他说出来的话自然有分量。

其实并不是。

袁绍为什么能当盟主?凭的是他四世三公的显赫身世,这也是众诸侯“拥戴”他的地位。

曹操的出身不必多说了,都知道是宦官出身为人不耻。当时他的创业之路也没开始,如此一来要声望没声望,要势力没势力,偏偏一心主张打董卓,他若做了盟主,无心讨董的诸侯更不会听他的,也不会服他。

所以曹操就算当上了盟主,还是没法消灭董卓。并不是曹操能力不济,实在是一帮队友“无药可救。”

如果让曹操当盟主,十八路诸侯能灭董卓吗?

东汉末年,汉灵帝去世后,大将军何进先杀了最有权势的宦官蹇硕,还在袁绍的建议下扬名杀了所有的宦官,因为何太后不同意,何进还在袁绍的建议召集董卓、丁原、张扬等外军进入京城,也利用外军的武力威逼何太后同意,结果以张让、段珪、赵忠为首的宦官集团抢先下手杀了何进,何进一死,京城大乱,袁绍、袁术与何进的部下带兵杀进宫中,见到宦官就杀,在京城一片火拼之下,董卓进京了。

董卓进京占了一个很大便宜,就是宦官与外戚、士族的大火拼两败俱伤,董卓直接摘了胜利果实,由他来掌控京城和皇帝,然后何进还不顾天下的反对擅自废立皇帝,毒杀少帝及何太后,残杀百官,荼毒百姓,董卓做的坏事实在太多了,以至于引发了天下所有人的反对,归属于东汉的地方政府军纷纷联合起来,共同讨伐董卓。

董卓

曹操就是在这样的形势之下,第一个散尽家财在兖州陈留郡招兵买马聚集了一支军队,用来讨伐董卓,紧接着后将军袁术、勃海太守袁绍、冀州牧韩馥、豫州刺史孔伷,兖州刺史刘岱、河内太守王匡、陈留太守张邈、东郡太守桥瑁、山阳太守袁遗、济北国相鲍信、长沙太守孙坚等十一路诸侯先后起兵讨伐董卓。

其实讨伐董卓的关东联军其实只有十二路,并不是三国演义上所说的十八路,因为这些人全部是当时的地方官,再加上董卓势力较大,所以十二路诸侯联合起来推荐袁绍为盟主,协调这十二路诸侯联合对董卓的军事行动,明明是曹操第一次倡议天下英雄共同讨伐董卓,为何盟主之位却是袁绍?

袁绍及关东联军

第一个原因是:曹操当时不是东汉的地方官,曹操在逃离京城前是西园八校尉中的典军校尉,虽然也算一个有兵权的校尉,但是当曹操逃出京城后,就啥也不是了,只能靠自己家里的财产和好友卫兹的支持招兵买马,曹操的这支军队只是当时招兵招来的农民军,算不上政府军或者地方军。

当时曹操的官职是代理奋武将军,这明显就是一个临时职务,因为曹操当时没有正规的官职,所以自己临时弄了一个代理奋武将军,既然曹操没有官职,虽然他是第一个倡议反董的人,但也没有资格来领导十二路诸侯。

第二个原因是:当时曹操的身份地位不高,远远不如袁绍。东汉的人才推荐制度是察举制,后来演变为根据出身来推荐人才,所推荐的人才也大多是出身世家大族的人,如果一个世家中当官的越多,官职越大,这个世家的名望就越高。

袁绍与曹操

两汉时期地位最高的是三公,三公就是司徒、太尉、司空三个官职,这三个官职是在朝廷中的地位是仅次于皇帝的,地位非常高,也是竞争最激烈的官职,能当上三公的人,要不就是名望满天下,要不就是能力卓著,而当时袁绍的家族传到袁绍这一代时,他的家族已经有四代人都在朝廷中担任三公的职务,这是非常荣耀的事,也是家族莫大的荣幸。

在这十二路诸侯中,没有人比得上袁绍的家庭名声,包括曹操,当时看人首先看的是出身,而不是能力,就算曹操能力比袁绍强,他也不可能被推荐为盟主,因为袁绍的出身比他好。

第三个原因是:曹操的养祖父是宦官曹腾。

这一点对于曹操来说是个致命的政治缺陷,东汉的社会主流和中高层人士全部是士族,既是当时的知识分子,也是当时的社会精英,对于士族来说,最恨的人就宦官,无论这个宦官是好还是坏。为什么士族会恨宦官呢?

曹操

因为汉桓帝和汉灵帝时期,对士族阶层实行了党锢之祸,以士人结党的理由人为的结束了全部的政治生命,只要被宣布为党人,这个士人就一辈子不能再步入仕途当官,除非党锢解除,而主导党锢的就是宦官阶层,宦官把士人当成了主要的竞争对手实行打击并得到皇帝的支持,士人怎么能不恨宦官呢?

曹操的养祖父曹腾虽然称得上一个正直的宦官,但是他的身份标签永远是宦官,这是不可改变的,所以尽管曹操在当时首先举义兵,但实际上那些出身士族的地方官员是看不起曹操,这在曹操一生的创业史上也遇到了很多次,比如边让,孔融等人,都是看不起曹操的出身,结果被曹操所杀,既然曹操杀了这些人,也没能让人改变看法,而曹操曾经在担任洛阳北部尉时打死了宦官蹇硕的叔父,其实就是想在政治上与宦官割裂开来,但能认同的曹操的人毕竟不多。

袁绍与袁术

而袁绍的士人身份更让这些诸侯所认同,当时的袁绍俨然一幅天下士人领袖的形象,再袁绍本人长得身材高大,相貌英俊,而曹操则生得短小精悍、相貌一般,要知道当时的人就是以貌取人的,袁绍也比曹操更受欢迎。

但是,袁绍虽然身为十二路诸侯联军的首领,实际上在讨伐董卓上却毫无作为,因为整个十二路诸侯只有曹操和孙坚敢于率军攻打董卓,而其他所有诸侯都是按兵不动,只有讨伐的声势,没有讨伐的实际行动,最终的结局就是董卓成功迁都长安,并且还掳走了皇帝、公卿大臣以及绝大多数的百姓。

曹操当时虽然弱小,只有五千兵力,但是曹操敢于率军和董卓交战,虽然被董卓手下的徐荣打得全军覆没,但是曹操依靠曹洪的马逃走了,好歹留了一条命,如果曹操是讨伐董卓的关东联军盟主,会不会消灭董卓呢?

曹操

其实也不能。这不是曹操的能力不行,而是所谓的十二路诸侯就是一个松散的联盟,他们所共同的特点就是只有一个讨伐董卓的口号,但是没有任何实际行动,就算曹操身为盟主,也无法命令其他诸侯真心实意地投入兵力攻打董卓,最多也就是做做样子,能够以实际行动攻打董卓的,也只有曹操本部和孙坚所部,但是光凭曹操和孙坚,击败董卓也许可以,但是消灭董卓绝无可能。

要知道董卓手下可是人才济济,有打败曹操的徐荣,有后来称霸的李傕与郭汜,还有杀了曹操长子的张济侄子张绣,此外还有吕布、樊稠等大将,还有贾诩这样的谋士,况且董卓还可以向长安及西凉方向逃走,所以当时关东联军其实是没有能力灭亡董卓的,包括曹操也是。

如果让曹操当盟主,十八路诸侯能灭董卓吗?

肯定能,曹操是挟天子以令诸侯,手下文臣武将几百人,而且他非常的会谋划!

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。