第一次听到交流电不能储存的说法,那么电厂生产的交流电一般是怎么储存的呢?

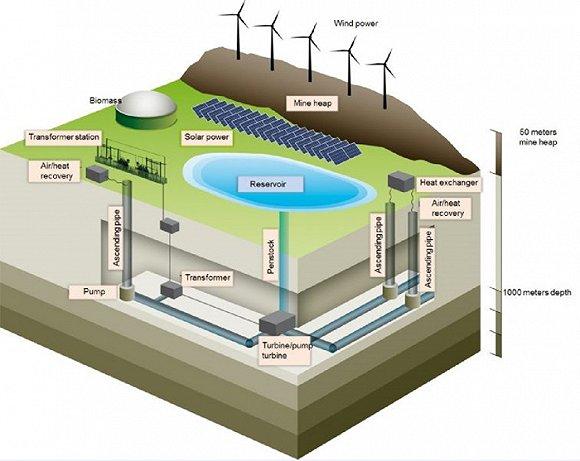

虽然是题主第一次听说,但是交流电确实不能够被直接储存起来。虽然我们现在使用的铅酸蓄电池、锂电池、可充电的干电池都可以进行充电,但他们可以充的是直流电而不是交流电。当然,交流电也不是完全不能被储存起来,通过其他的转化是可以被储存起来的,比如将交流电进行整流和滤波变成直流电后可以用蓄电池储存。除了蓄电池外,还有其他的方式可以间接储存多余电能,比如储水式储能电站,它的工作原理是在晚上用电负荷比较小的时候,用多余的电能将在低处的水抽到山顶的水库里储存起来,

在白天用电负荷增加的时候,再从山顶水库里面放水,带动水轮发电机发电以弥补白天用电高峰期电能的不足,现在专业技术人员也在研究其他的储能方式,比如在用电低谷的时候,将一些重物推举到高处,在用电高峰时,将这些重物放下来,利用他们的势能来发电。这和储水电站原理是一样的。

题主提到电厂发出来的交流电是怎么储存的?实际上,原来传统的火力发电站和水力发电站发出来的电是交流电,它们并不需要储存。是随发随用的,在每一个时刻发的电和用的电源是平衡的,并没有多余的电出来。

在整个电网的用电负荷减小的时候,电网的调度人员会实时的调整机组的运行数量降低发电量达到用电平衡。当然,这样就会导致一些发电设备停止运行,浪费发电资源。

正是因为这样的原因,所以国家制定了阶梯电价的政策,在晚上用电负荷低的时候,执行较低的电价,鼓励用户多用电,而在白天用电高峰的时候,执行最高的电价,来以此来促使一些用电用户减少在这个时段的用电量。当然也有一些地方建设了上面说到的抽水储能电站来解决用电的不均衡问题,提供发电设备的使用率。

现在随着太阳能发电、风能发电等可再生能源发电规模的不断提高,建设储能设备是非常必要的。

因为太阳能发电和风能发电。他们的发电量是不以人的意志为转移的,而是根据光照的时间和有风的时间来确定的。这样人们就无法按照需求来控制发电量,所以只能建设一些储能设施将多余的电储存起来,以备用电负荷增加的时候使用。

现在随着电池技术的不断进步,锂电池等电池的成本在不断的下降,所以很多地方在投资新建锂电池储能电站,利用电池将电能储存起来,但这个投资是比较大的。

(图片来源于网络)

第一次听到交流电不能储存的说法,那么电厂生产的交流电一般是怎么储存的呢?

电的传播是光速,也是实发实用的,很多人怀疑那么我关个灯,关掉一台空调,这个电去哪儿了?

其实这个瞬间你的这部分电被整个电网系统平摊了。电能最主要的指标有电压、频率,像家用电中国一般是220V单相电,三相就是380V,频率是50HZ。当你关灯以后,你的电被分摊给整个电网的用户,导致电网频率会极其细微的上升,所以你不用的那部分电就是这样被别人用掉了。

如果是大用户,比如几十万上百万千瓦的用户电突然停掉了,那么电网就会反应出来频率上升较大,这时就会有一种叫一次调频的电网系统自动发指令给各个电厂,马上降低发电负荷来降低频率,这个当下电也没有凭空消失,而是全电网用户消耗掉了,比如这时候点灯会亮一些,电动机会转快一点。如果瞬间变动过大,电网调节不过来(这一般都是负荷侧跳闸才会发生)会引起电网故障,区域大停电,历史上有很多类似事件,可以百度下。

现在电能还不能被以电的形式储存,但是可以变成其它能源,大的比如抽水蓄能,熔岩电厂,小的可以被蓄电池转化为化学能,家里热水器的热水也是储能的一种,还有一些蓄冰空调等等。

第一次听到交流电不能储存的说法,那么电厂生产的交流电一般是怎么储存的呢?

第一次听到交流电不能储存的说法,那么电厂生产的交流电一般是怎么储存的呢?

100多年前的爱迪生和特斯拉之间的交直流之战,对于特斯拉的粉丝来说,那肯定是如雷贯耳,当然结果也很清楚,现代工业与民用都是交流电,直流只有在小范围内使用,而且它也不是专门发出来的,只是将交流电转换为直流电!

交流电的好处到底在哪里?1893年的芝加哥“哥伦比亚世界博览会”选用了西屋电气的交流电(创始人乔治·威斯汀豪斯购买了特斯拉的交流电专利),整个场馆照明,主供电电缆和直流电缆公布的直径相比小了许多,优点是显而易见的,至少在线缆一项上节省就让投资者看到了巨大的优势!

交流电比直流电优势强太多了,比如交流电可以简单的使用变压器即可提高与降低电压,在电力输电线路中和终端供电可以使用不同电压,输电提高电压,降低线损,也降低线缆直径,终端降低电压,提高安全性方便施工等。

而直流电变压很麻烦,需要直流电机发电提升电压,比交流电不知道要高多少倍,如果省去这个发电提高电压的环节,那么电缆的粗细将变得难以控制,简单的说直流电无论怎么折腾,都无法和交流电比拼成本,最终在利润的驱使下,投资者用脚投票,将爱迪生的直流电扫进了垃圾桶!

当然在应用上也同样具有优势,比如亮灯,当时都是白炽灯,只有有效电压一样,那么亮度就不会改变,用户不会反弹,而交流电机还少了换向器,寿命大大提高,交流发电机也不再需要换向器,维护成本大幅节省,甚至只要加注黄油保持润滑和冷却即可。

而直流则仅仅应用在范围,比如高精度直流电机等,电子设备以及直流蓄能场合等

交流电那么多好处,那么它究竟是怎么储存的?我们先给出答案,从化学储能角度来说,交流电是无法被储存的!也许各位不太清楚,发电机要远远晚于电池的发明,最早科学家就已经使用原电池做实验,到后来发明了各种奇奇怪怪的储电设备,比如雷顿瓶(电容),另外可充电的铅酸蓄电池也在1859年由法国人普兰特(Plante)发明,所以各位想不到的是电动车甚至很久以前就出现了!

这是铅酸蓄电池能量比实在不太高,完全无法几乎同期发明的内燃机相比!所以一直到现代,电动车才从垃圾堆里被再次翻出来!化学蓄电池需要一个稳定正负极的充电环境,否则蓄电池要崩溃的,所以交流电无法被化学电池储存!

不过交流电要变换成直流电也是很简单的事情,一套整流设备即可,但倒过去就麻烦了,将直流变成交流需要逆变,机房中使用的UPS就是一台平时将交流转变为直流储存,断电时就将直流电转换为交流电!原理是用功率管分别导通,经过电感整流称正弦波,然后直接使用或者经过隔离变压器输出。

交流电只能用物理方式储存

交流电也能储存,只是比较麻烦一点,比如抽水蓄能电站,用电低谷时期抽水到山顶水库,然后在峰电期放水发电,从而达到蓄电的目的,其实这叫做蓄能,不叫蓄电,不过总算是实现了储存浪费的能量!

既然交流电无法储存,那么发电厂多余的电去哪里了?其实准确的说,并没有所谓多余的电,所有的电流都在回路中,没有一丝多,也没有一丝少,发电站发多少电客户端用多少电,因为这一个闭合回路,即使有变压器,它同样在闭和回路内!因为电子需要从负极流出,正极流入才算是做功了!

所以发电站最喜欢平直的用电曲线,对于高高低低的用电负荷很是头疼,而且那些瞎操心什么环保的人士还搞什么地球一小时,这种突然升降的符合真的很要命,无论是用还是不用,对电网都是冲击!

打个比方说,你正在快乐的喝牛奶,突然有人堵住了你的吸管,然后过会又有人在你的牛奶利乐包装上猛拍一下,估计牛奶都能飙到你鼻孔里,要是谁和我开这样的玩笑,老子一巴掌扇过去!

而这种所谓的环保一小时、地球一小时还被提倡,这供电局心头真是一万头曹尼玛奔腾而过,还得昧着良心表示,你瞎折腾吧!

延伸阅读:直流输电技术

其实随着技术成熟,直流输电技术也没那么不堪,至少它好处还是多多的,比如直流对绝缘要求相对也会降低(一般的油浸电缆,直流工作电压是交流的三倍)。

而且导线线损小,没有感康和容抗,也没有趋肤效应,更没有空间电荷效应!所以在未来直流还是有非常广泛前景的!

第一次听到交流电不能储存的说法,那么电厂生产的交流电一般是怎么储存的呢?

电厂发出来的交流电是产供销一次完成的,用多少发多少,是不能直接储存的。交流电储存有两种方式:1,将电能转换成势能,如储能水电站。2,将电能转换成化学能,如蓄电池。

第一次听到交流电不能储存的说法,那么电厂生产的交流电一般是怎么储存的呢?

交流电是动态的,早年无法在电网储存,一般发多少用多少,用多少发多少,

峰值谷值之间不可差太多,需要移峰填谷,

一般用工厂和居民进行跷跷板式得调节,

再有就是用蓄电装置,比较给力的有抽水蓄电站,超级电容蓄电站,

电解铝,电解氢,

动能飞轮蓄能,

最近又有设计师开发出

摩天大楼水泥锭电梯蓄电,

水塔蓄电

第一次听到交流电不能储存的说法,那么电厂生产的交流电一般是怎么储存的呢?

第一次听到交流电不能储存,那么电厂生产的交流电一般是怎么储存的呢?

在整个电力系统中,农业、工业、公共事业等多类型用电用户,这样用户的用电情况各不相同,从而导致电力系统的负荷很不均匀。

根据电力系统的日负荷图可知,电力系统每天的上午、下午、晚上各有一个高峰期,唯一的低谷期发生在午夜。因此在午夜时电力系统处于负荷低谷,使得整个电力系统有多余的电能。于是抽水蓄能电站通过水泵利用整个电力系统多余的电能,将下水库的水抽到上水库。等用电低谷期过了,抽水蓄能电站将上水库的放到下水库,通过水轮机发电,用来补充高峰期用电量,满足整个电力系统的调峰需求。抽水蓄能电站能量转换过程图如下!

抽水蓄能电站

抽水时,把电网中低谷期时的电能消耗掉,把水抽到上水库,变为水的势能,在电力系统用电高峰期时,放水发电,再次把水的势能转为电能。

抽水蓄能电站的作用;为电网提供高峰电力,减少系统峰谷差,将系统价值低、多余的低谷期电能转为高价、必须的高峰电能。保证电网安全,经济稳定运行,调节长距离电力输送,降低电力系统燃料消耗及改变能源结构,缓解发电与灌溉的用水矛盾。其与常规水电站不同之处是有上下两个水库,将水循环利用,其机组能发电,则能像水泵一样抽水,不仅给电网提供电量,进行调峰,也消耗电网电量用于抽水。因此它生产的是电,消耗的也是电。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。