对苏轼“一树梨花压海棠”怎么理解,怎么看待当今社会这种现象?

“一树梨花压海棠”出自苏轼的诗句。

据说北宋词人张先八十岁,请苏轼喝喜酒苏轼一看新娘子才18岁,随时就感觉到不妥,不过也没说什么。席间,张先写了一首诗,携新娘子一起为客人敬酒:

我年八十卿十八,卿是红颜我白发。

与卿颠倒本同庚,只隔中间一花甲。

苏轼一听和了一首:

十八新娘八十郎,苍苍白发对红妆。

鸳鸯被里成双夜,一树梨花压海棠。

一朵梨花压海棠,指的是“老牛吃嫩草”。梨花是白色的,而海棠鲜红娇嫩,梨花是白色的,但是海棠鲜红娇嫩,两者看起来不合适。这个“压”字用得巧妙暧昧。苏轼就是讽刺他朋友老牛吃嫩草。

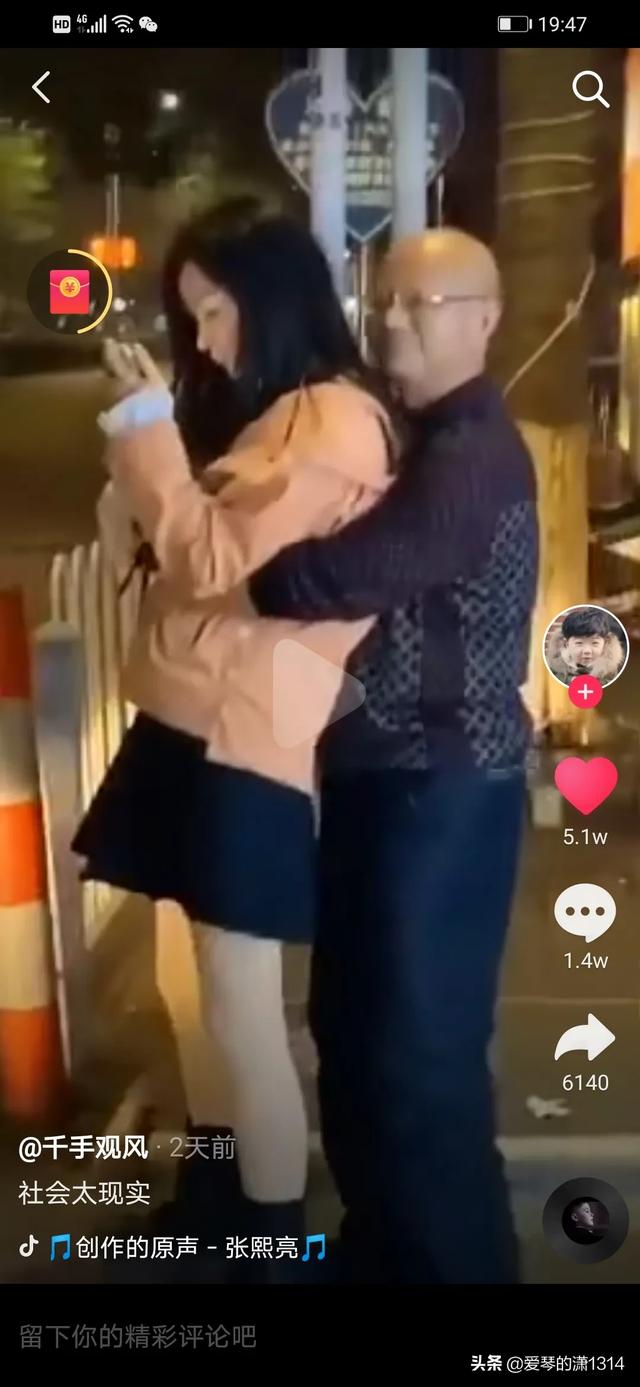

当今社会这种现象正常的很,昨天刷抖音看到了这个视频,觉得有趣。

画面中小姐姐的在玩手机,一位戴着眼镜的大叔双手搂抱着年轻美女。看上去是情侣关系,也有可能是父女关系。是不是真搂抱着还是美女前面衣服扣子闪开,大叔好心把小姐姐扣扣子。[灵光一闪][灵光一闪]但是我看起来他们的动作表情猜测一看是情侣,看眼镜大叔搂抱着年轻美女,心里估计就笑开了花。

也许这就是“一朵梨花压海棠”。是社会太现实了还是他们是真爱,我不得而知,但是旁边有其他人,这种搂搂抱抱的行为,在别人眼里是怎么想的?

一个富态老者,搂抱着一个情窦初开的小女子,別提心里有多乐呵!

其实当今社会,恋爱自由,无可厚非。自由恋爱,都是你情我愿双方同意的。从世俗世俗的眼光看:现代人追求的是身高不是距离,年龄不是问题,有的男生喜欢比自己小很多的女生,有的女孩子比较喜欢大叔,这是个人喜好问题。

年轻的女孩,比较有活力可爱,招人喜欢,惹人疼,大叔比较成熟稳重,会疼人。其实只要两个人在一起幸福就好。

这让我想起台湾爷孙恋。一个17岁,一个65岁。不惧外界异样的眼光,坚定的走在一起。据说现在女的好像已经生了孩子,跟大叔的感情也好。祝福他们。

“一朵梨花压海棠但”真好。但是个人观点,我是不可能接受的。毕竟,年轻美女和爷爷辈的谈恋爱,怎么看都觉得怪怪的。男人老了,毕竟精力有限。老了,娶一个娇滴滴的大姑娘,力不从心,如何消受的了?自己疲于应战不说,还害得人家的前程。毕竟小姑娘年轻难保不是一时图新鲜感,但是过了呢?当然我不反对他们,也希望他们幸福😊。

也许是我想法太多了,但是我想说,现在的年轻人不好找对象。如果爷爷辈的人也来掺合跟年轻小姑娘谈恋爱。恐怕年轻人竞争激烈啊,压力更大了。

假如我老了,是不是也有机会有谈一场老少配。[害羞][害羞]想想,那种场景不知有多尴尬[呲牙][呲牙]。

对苏轼“一树梨花压海棠”怎么理解,怎么看待当今社会这种现象?

是不是苏轼的诗句,姑且不论。这种老牛吃嫩草的事古今都有,封建社会的帝王将相何止如此,三妻四妾,糟老头面对一群如花似玉的娇妻美妾也是平常之事。解放了,妇女地位提高了,男女平等,这种不平等的恶习已被彻底消灭了。

但随着人们生活水平的提高,收入差距拉大,配偶的选择,只要不违法,一夫一妻制,夫妇年龄的差距增大就出现了,少数吃软饭的,少年老妇型的也有,当然这是极少数;而老牛吃嫩草的现象就多一些。婚姻自由,符合婚姻法,其他人也讲不出反对的理由。

古人的诗句倒是挺诗情画意的:“我年八十卿十八,卿是红颜我白发。与卿颠倒本同庚,只隔中间一花甲。”“十八新娘八十郎,苍苍白发对红妆。鸳鸯被里成双夜,一树梨树压海棠”。尤其是这最后一句,成千古名句了,说是苏轼首創的就更成经典了。比老牛吃嫩草那句俗不可耐的比喻,文雅多了,是个老头都喜欢听:多文明的语言,喜仔仔美到心里去了。解放之后,经过社会主义的精神文明建设,社会风气良好,家庭是社会的基础,一家一户的文明,通过五讲四美三热爱而得以发扬,夫妻和睦相处,年龄基本相仿,差距不大,甚至有女大三抱金砖的说法,男女基本在10岁以内的年差,老夫少妻或富婆少年的搭配很少见。

但是,现在人们的观念发生了一些变化,当然主流的看法仍是郎才女貌式的青春婚配;少数人却有点反其道而行之,老夫少妻式的婚姻多起来了,相差十几岁,20几岁的不当回事,如上述诗词中相差一个甲子的也绝非个例,就有点被人诟病了。尤其是名人这样做还会招致漫骂,是否有点冤枉?符合法律的事何致这样招人“恨”呢?这种现象也不必过于苛责,存在即合理,只要遵法守规就行。倒是城市中那些个别女青年嫁黑人的现象,使人难以理解!听说广州黑人挺多,在此娶妻生子,可不是个好现象,国家可得要好好加强管理一番。日本的政策是统统赶走,这个办法好。广州真该借鉴一下,放任自流可是后患无穷的。

对苏轼“一树梨花压海棠”怎么理解,怎么看待当今社会这种现象?

对于张先晚年纳妾,苏轼确实写过一首流氓诗,但是七律,并非七绝。“一树梨花压海棠”的故事与“秋花不比春花落”一样,主角不定,大概是后人小说。

对苏轼“一树梨花压海棠”怎么理解,怎么看待当今社会这种现象?

现在谁压谁也搞不清楚了。一个愿打一个愿挨,谁是梨花,谁又是海棠?

对苏轼“一树梨花压海棠”怎么理解,怎么看待当今社会这种现象?

“心似双丝网,中有千千结,夜过也,东窗末白孤灯灭。”很有意境,对,这就是“一树梨花压海棠”的男主角,张先同志所作。

儒家的修身,起家,治国平天下,在北宋朝得到了完美的体现,也是古代文人的高光时刻。张先同志有幸生于大宋朝,且好学

张先(990~1078)北宋词人,字子野,乌程(今浙江湖州市)人,好读书,以吟咏诗词为乐,进士,世称张安陆,官至尚书都官朗中。

综观张先同志的一生,既没有苏轼怀才不遇贬来贬去,又不象梅尧臣仕途极不得意。张先的词大都是写士大夫的闲适生活又或者是闺中怨女的心理活动。所以说好听点张先是在妥妥的享受生活,说难听点叫随波逐流,家国情怀不存在的,自己吃喝玩乐醉生梦死高于一切,也就是因为像张先这样的士大夫们占据了主流思想,也就为以后“靖康之耻”早早埋下了隐患,叹,我堂堂大中华民族被这些伪儒生误国误民,生而为人,劝张先之辈要善良!后人感叹完了,说正题。

正是因为这种自己享乐的现实小市民思想,就不难理解他为什么能在八十岁还娶一个十八岁的小妾,做为一个涉足儒释道三教且率性而为的苏轼,才会写出“一树梨花压海棠”来讥讽张先同志。这种讽刺里边的思想感情是很复杂的,有对当权的士大夫之流自私腐蚀生活的嘲讽,也有对底层人民心酸无奈的同情,甚至还有对人性阴暗面的某种妥协。

不过张先同志,一点都不为然。为什么,展翅的大鹏是要翱翔蓝天的,而鸡仔专注于鸡圈的鸡食,两人志向不同嘛。据说张先也和了一首,此除省略。

张先这样的人,古今皆有之,无论什么时代都是活的比较滋润的一个群体,这个群体有其存在的合理性,但是衷心的希望这个群体控制在一个合理的范围,不要扩大。毕竟,创造社会资源的群体伤心了,整个社会是会流泪的……

对苏轼“一树梨花压海棠”怎么理解,怎么看待当今社会这种现象?

你不想?

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。