如何理解书法的线条?

确实,单纯看外观,书法基本都是由线条组合而成,间或夹带部分的“点与面”元素。大量的“点与线”及少量的“面”和谐统一,形成一幅成功的书法作品。

可见,线条在书法中的作用,是贯穿着所有作品始终的。

书法中的线条是单个字的骨骨骼书法主要是线条的艺术,其次是“面”的艺术,线面的高水平搭配与组合,够成一个完整的字、完整的作品。

对于毛笔字来说,书法中的线条类似于每个字的骨骼,其柔美或雄健的特点,决定了字体与作品的风格。

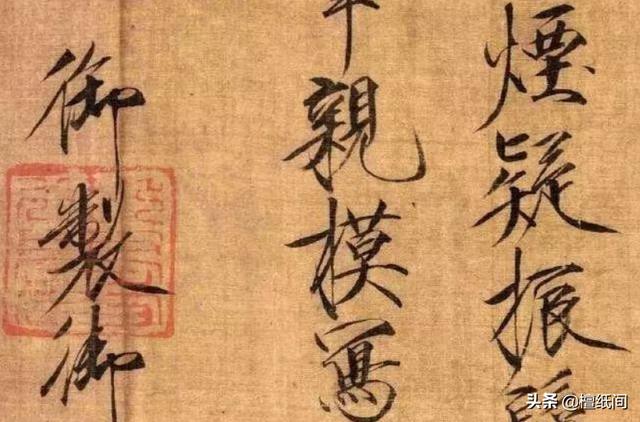

(宋徽宗瘦金体↑)

书法中的线条是创作者、作品的灵魂在不同的书法作品对比中,很大程度上“线条艺术”对比是区分作者创作水平的一个重要因素。

中国的汉字是个大智慧的存在,其形成史的每一个阶段,都是人类通过外界世界的感官认识转化为主动智慧创造的里程碑。

因此,发展到当今社会高度文明化之后,当今社会的每一幅成功的书法作品中,所体现出来了已经不仅限于“把字写出来”的范畴了。

既然上升到艺术、作品的层面,理所当然还有创作者的灵魂感悟因素。

社会阅历、古今历史、书法与汉字历程——当中任何能给人带来体会的内涵,都可以潜移默化融入作品中去。

唐 怀素《书论帖》↑

书法中的线条是基本功的试金石书法中的线条,宛如一种音乐旋律,其丰富的变化蕴含类似音乐的线质、线形、线律、线韵,各种“有轨无矩”的艺术变化,组合成完整的最终作品。

这种变化,是一种“有规矩遵循却无标准可量”的高标准要求,对于创作者的水平考验很大。

我们常说一个书画创作者“科班出身”,就蕴含了此类对书法线条综合理解水平的深浅描述。这种理解,不仅是单纯的“把某书体复制出来”,还包含了更多的个人理解掌握深度的问题。

因此,书法中的线条如何参考、使用、变化无不对应着创作者的水平。

王羲之与鹅的故事,也就是能解释此种“变化与感悟”之联系的案例之一吧。

书法中的线条是美学中的动态矢量书法中的线条,实际很多笔画自落笔之前,就已经具备了一定“势”,好比是美学中的矢量。

第一次产生这种感觉是在某次临帖的时候突然产生的联想。

临帖到一定程度之后,再去读帖也好,临帖之后,每一次起笔钱,手头会有对下一段时间完成此笔画的所有动作准备——这就是矢量线条的动态之“势”。

这种“势”存在于起笔钱、运笔中、收笔时。

不知道有没有人熟悉贝塞尔曲线,画这种曲线时,第一笔点落下之后,便需要在下一步决定想要的“曲率”大小,也就是说,一个线段刚开始起点确定的同时,后续线段需要什么样的“走势力度”便已经确定的,这种点存在于贝塞尔曲线中已经不是单纯的点,而是能够影响线条方向与曲率的参与要素之一。

书法中的线条与此不谋而合。

精到的作品,稍加揣摩,你也会发现每个笔画、所有线条位置上所具有的“势”。

正是因为各种艺术表现程度不同而又丰富的“美学矢量”,共同参与构建了笔画与整字之美,才使得作品的魅力倍添。

也许,这也是深读帖之后,从精髓上感受一种书体风格的另一种科学解释吧。

不管你认不认同,我是这样感觉的。

如何理解书法的线条?

这里主要谈谈书法线条的质感变化对作品风格的影响。

比如说米芾、王铎、唐寅、何绍基这几位书家临的《兰亭序》,都是以王羲之《兰亭序》为原型,以它为创作的参照支点,但在线质方面各异,写出了不同的情感趣味。

一,米芾临《兰亭序》。章法和结构以及笔法上跳跃感和原帖比,要文静平和一些,和王羲之小楷《黄庭经》风格意趣相近,沉着、温润、线质内蓄。

(米芾临兰亭序)

(王羲之小楷黄庭经)

二,王铎临《兰亭序》。线质外肆,厚重雄强,拉开字的线条粗细对比。大小对比。增加方笔折笔,增加块面感,行距拉开,纵向字与字的错位加大,整行摆弧加大,动感强烈。

三,唐寅临《兰亭序》。线质儒雅瘦劲,清秀俊美。多长直笔画,线条粗细变化不大,文静有韵味,结构平稳,有清刚气。

四,何绍基临《兰亭序》。他的线质是苍劲老辣,厚重朴拙。篆书和隶书笔意浓,金石气重。结构宽博大气,不少字像颜真卿成熟时期的楷书。纯朴、端庄、大方。追求率意有雅拙之趣。

(何绍基临兰亭序)

下图为笔者临《兰亭序》习作。(个人浅见,仅供参考。不当之处,敬请包涵。)

如何理解书法的线条?

书法线条的质量是书法功力的体现。是用笔能力的体现。就像欣赏诗歌的语言,能从线质中看出书家的造诣。线质的提高主要应从三度入手。一是角度。即用笔入纸的角度。二是弧度。即线条的使转。三是力度。主要是用笔的提按程度、快慢节奏。能否在正确轨道上运行。

如何理解书法的线条?

谢邀请:

书法的线条是由线,面,体组成的线条。书法有篆,隶,楷,行,草几种书体。篆书的线条没有什么变化,大小一样。隶书的线条有了面的变比,线条出现粗细变化的随意性,如一笔波磔,俗称蚕头雁尾的线条变化。

到楷,行,草线条又有了体的变化。每个笔画变化的大小,形态,速度。行书的笔画线条依赖楷书的基本形体,线条变化的大小,斜正都是书法线条的变化形态,也就是书法的线条是变动的。个人浅见。

如何理解书法的线条?

线条,是写字,写书法,写书法艺术,绘画和绘画艺术的重要组成部分,线条的质量直接影响着书法艺术和给画艺术的质量的高低。如何实现高质的线条呢?实现高质量、高水准的线条,主要有两种方式方法:一是用笔的笔法,二是书者自身的书写的气和书写的韵。所谓为者的笔法,就是“五个点"的运转规律,不是书者的提按顿挫,也不是书者惯用的捻转笔杆的技法,更不是乱涂乱画表现。所谓书法的气和韵,主要表现在书者的天赋和后天的勤奋。如果一个书者能够闲熟地掌握运用笔法的变化性,再加之后天的天赋和勤奋,其线条质量会自然而升,超越众人,就宝会成为一代书画大师。

如何理解书法的线条?

谢谢您的邀请和提问。书法的线条是现代学者对书法的笔法欣赏的一种方法。我们不反对用线条的眼光去欣赏书法,但是,那也不等于书法就是线条的艺术。更不能认为学习书法就是学习线条,欣赏书法,就是欣赏线条。

书法主要还是要用笔法来欣赏的。

永字八法就是一个最早的简单的用笔法的眼光,欣赏书法的缩影。

永字八法其实就是“永”这个字的八个笔画,代表着王羲之书法体系的书法笔画的基本美学要求。

这八个笔画分别是:侧、勒、弩、趯、策、掠、啄、磔。

按照民国美术家诸宗元的说法:

1.点为侧(如鸟之翻然侧下);

2.横为勒(如勒马之用缰);

3.竖为努(用力也);

4.钩为趯 (跳貌,与跃同);

5.提为策(如策马之用鞭);

6.撇为掠(如用篦之掠发);

7.短撇为啄(如鸟之啄物);

8.捺为磔(磔音哲,裂牲为磔,笔锋开张也)。

千千千里马认为:“永字八法”能够在一个字里,找到汉字书写的基本笔画,点、横、竖:撇、捺、折、钩等书写的要领和笔势来,这是非常了不起的发现。

而且强调了每一个笔画的“意态”,这就更不容易了。 比如说竖画为“弩”,要求这个笔画要像拉弓那样有力。点画为“侧”,写这个笔画,要像鸟儿翻飞侧下那样有一种从天而下之势。

尽管我们理解和诠释“永字八法”的时候,不可能会有标准的统一的答案,每一个书法家的理解也不尽一致,但是,这就是书法的基本笔法之美,而不是线条之美。书法家对“永字八法”理解的共同特点,就是书法的笔画,要有“笔意”和“笔势”。

因为我们可以用笔法概括所有点笔画特点,却无法用线条概括所有的笔画。

例如,点就不是线条,勾和折也不是线条。

所以,中国自古就没有线条这个说法,也没有用线条来欣赏书法的。

书法有笔法之美的“笔意”和“笔势”。例如“蚕头燕尾”、“垂露”、“悬针”、“杏仁点”、“蟹爪勾”等等,这些笔画甚至“永字八法”里面都没有概括出来,但是,具体的书法实践都要遇到这些问题。

比如说“书画”的收笔。你是用“垂露”还是用“悬针”?用笔法我们就很清楚,这个笔法怎么写,从欣赏来说,我们就会有含蓄和洒脱不同的笔意之美。

如果用线条去欣赏“垂露”和“悬针”怎么欣赏?

线条是现代美学家的一种欣赏方法,不是不能用线条的眼光看书法。但是,线条有很大的局限性,使得我们无法欣赏书法艺术丰富多彩的意象之美。

中国古代对书法欣赏,主要是用意象的欣赏思维,所以,书法就不是简单的线条。

中国画从明清时代出现“十八描”的说法,山水画有“十四皴”的说法,都没有把绘画中的线条叫做“线条”,这主要是中国的美学更加注重意象之美。

意象之美就是形象和想象的结合,才会产生无穷无尽的艺术感受,如果都是线条还有什么趣味?

西方有个画家,把线条类型化总结概括了一下,大概有十几个类型。

这些线条的类型我看了一下,与书法也不是一回事。

例如,直线、竖线、O型线、S型线、C型线、V型线、X型线、Z型线、U型线、M型线、N型线、J型线、L型线等等,其中V、Z、N基本上何以称之为类似线,C型线还可以看作上下左右4种类型线,也与U 型线有一定的相似度的。

所以,这些线条的划分也不尽合理概括。

再说,书法的线条不是纯粹的“线型”问题,而是笔法:墨法和章法问题。比如说,一个横的笔画,我们不能把“蚕头燕尾”给忽略了吧?竖画还要看是不是“垂露”和“悬针”的笔法。因为,我们欣赏书法既有局部的欣赏,也要整体的欣赏。

书法的整体主要欣赏其章法气势。而局部要写生笔法,要寻找“笔精墨妙”的力度和震撼性。这些都不是线条可以概括的

书法的线条怎么样呢!书法的“线条”非常注重起笔部位和收笔部位,所以,与“线条”是不一样的。

如果用线条的眼光看书法,那么你看到是是一个很粗糙的“书法”。例如,书法的“线条里还有墨色的美。

这些墨色的美,不是线条问题,而是笔法问题。

书法艺术家对书法用笔的墨法是非常在乎这些浓淡干湿变化的。但是,线条是可以忽略这些艺术细节的。

所以,我们欣赏书法,主要是欣赏书法的笔法、结构、墨法、章法这些艺术驾驭能力,而不是简单的线性的一些线条。

所以,中国人欣赏书法好比喝酒,西方人欣赏书法好比喝酒。因为西方人会认为,酒也是一种液体。而中国人认为酒是一种灵魂。

所以,千万不要认为书法是一些线条的组织而已。

书法的每一个笔画都是有灵魂的,他的有血有肉的组成单位,就是笔法、墨法、章法。

比如说同样是一首七绝局的诗,还是一个书法家来写的。如果章法不一样,这件书法作品的艺术感染力都大大不一样。

如果用不同的笔法写出来,艺术效果也是不一样的。这就是笔法、章法在书法艺术中的重要作用。

当然,我们有时候也可以粗略地有线条的眼光欣赏一下书法的线条之美。但是,在线条之美里面,不要忘记书法的灵魂永远是笔法之美和墨法、章法这些中国艺术的元素和书法的本质元素。

关于书法与线条的话题,千里马说的已经不少了,甚至与网友争论也很多。

我不是反对大家不能用线条的眼光看书法,只是说,书法不是线条的艺术,而是笔法、墨法、章法的艺术。

只有成功应用好了笔法、墨法、章法,才会有好的书法作品。尤其是书法的笔法,是书法基础的基础。书法的质量是以笔法我基础的,而不是以线条我基础的,这个本质的东西,我们一定要搞清楚的。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。