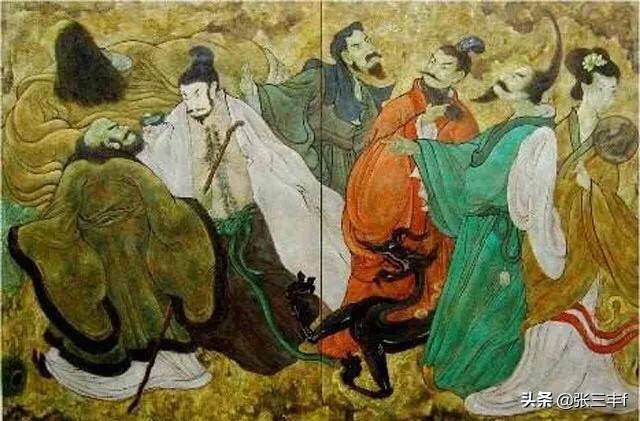

魏晋世家,朱明宗室,八旗子弟,哪个是历史上活着最舒服的群体?

魏晋垫底,八旗子弟排第二,朱明宗室第一,论日子的舒服程度,朱明宗室绝对是名列前茅的

东晋厉害的世家就那几个,如王、谢、恒、庾这几家是当时世家的代表,但是这几个都是迷恋权利方面的,对生活没有太大追求,所以也就谈不上什么舒服了

像其他崔,卢,杨,柳,郭等士族也还算可以,但是影响力不大,局限于一个地方,最后都被武则天通通灭族了

所以士族不能排的上名,世家大族追求的是地位,不像朱明宗室和八旗子弟被圈养起来毫无地位,论小日子过得最舒服还是这两兄弟

首先是朱明宗室,这些群体应该是史上日子最滋润的贵族子弟了,朱元璋成功打下天下后,就说要让自己的子孙后代全都过上好日子,事实上他也是这么做的只要是姓朱的,通通封王,一开始的明朝藩王还是有实权的,有钱有兵,后面朱棣发动兵变登上皇位后就做了一些改变

朱棣收回了其他藩王的实权,比如不能不能掌兵,也不能掌权(钱),安安心心的做个王爷就好,为了让这些藩王安分守己,所以给了很多钱财这些藩王

基本上只要是姓朱的都有钱领,亲王每年的禄米大概有一万石,折合人民币大概有一千万左右,古时候的一千万跟现在的一千万折算力不同,大家不要觉得一个亲王一年给一千万太少

在那时候一年有个一千万的收入绝对是非常高的收入了,再到下一级的郡王,一年给两千石禄米,折算下来在200万多点再往下的就是辅国将军了,当然了这个将军的职位也只是挂个名头而已,并不是真正手握实权的将军,一年的禄米在一千石左右,折算下来在一百万左右

像其他有爵位在身的朱姓宗亲也有份,分别在100-800石左右,也就是一年也能领个10-80万左右,除开这些还有其他的赏赐拿,有时候赐下来的东西比一年的禄米还要多

虽然这些藩王不能参政,也不能做生意,甚至出入都有限制,但是不限制生孩子,所以这些藩王没了其他乐子就只能生孩子了,谁叫朱元璋规定了只要是姓朱的就有钱领呢,生的越多拿的也就越多

所以朱明宗室群体越来越大,人数每年都成倍增长,记得有一个藩王生到连孩子叫什么名字都不知道,因为他的孩子足足有上百个~

不用干活,还有那么多钱领,朱明宗室应该是过得最滋润的皇室了,在短短一百年间,朱明宗室就已经达到了30万之多到了明朝灭亡的时候宗室人数更是达到了百万之巨,有些在朱明宗室多的州府根本养不起,比如有些州府一年的收入才200万石,而需要供养这些朱明宗室所需的禄米就超过了300万石,所以皇室经常要自掏腰包来供养这些宗室

除了给钱还要给地,一般的藩王大多数都是几十倾,到了明朝中期的时候翻了几十倍,有些王爷的田地甚至有几千倾,基本上周围的田地都是他一个人的

这些没了权的王爷知道自己没啥机会再参与权利,所以就可了命的在生活上奢靡,以至于到了明朝后期时,一半的收入都要来供养这些宗室

所以到了后面的万历,天启,崇祯没有军费来维持军队了,只能用各种名义加收税银,最后悲惨到李自成打进紫荆城的时候都没有凑够军饷满清入关后对这些宗室举起了宝刀,最后这些宗室基本上没剩几个了,接下来就是八旗子弟上场啦

八旗子弟在严格意义上就是拿铁饭碗的一群人,当然了并不是人人都有机会的,只有参了军才有军饷拿,而且是拿到老的那种,所以称为“铁饭碗”

这些八旗子弟是可以做官的,只要参了军,立了功,那么就可以当官,当然了,满八旗的待遇肯定是比汉八旗的待遇要好的如果这些八旗子弟没有入选到军户的话,其实待遇也好不到哪里去,跟正常人差不多,因为旗人也不少,足足有十几万,能被选中为军户的机会只有五分之一,所以当时的旗人也是要努力考编制的

八旗子弟一年所耗费的响银也不多,只占总收入的大概百分之二,因为皇室允许八旗子弟自己做生意,这样可以减轻一些负担

不过到了中晚期的时候,八旗子弟严重落败,只知道吸YP,玩物丧志,早已不是努尔哈赤时那个令人闻风丧胆的八旗军了

所以综合下来,魏晋倒数,八旗第二,朱明第一

魏晋世家,朱明宗室,八旗子弟,哪个是历史上活着最舒服的群体?

八旗子弟披挂上阵战场博斗,垫底,魏晋世家入朝揽政办事,居中安逸,朱明宗室宅家造娃以领俸禄,最舒服。

从最舒服的明朝宗室说起。

明朝宗室的人口的爵位世袭和他们享受的经济待遇与历代相比最为丰厚,朱元璋建国之初,分封子孙于各地,明代宗室子弟享有特权,不受普通法律约束,不归当地官府管制,诸王的府第、服饰和军骑,下天子一等,爵位世袭罔替,公侯大臣见了都要“伏而拜谒”,无需交税,甚至可以在地方收税、鱼课、盐店,部分宗室还会仗着特权对地方官员与百姓横加欺凌,怪不得很多穿越小说喜欢写自己穿越明朝当这当那的,原来去了明朝当宗室很舒服啊。

而且生了孩子就能多领一份俸禄,在如此“恩典”决定之下,皇族们展开了激烈的造娃竞赛,如庆成王光儿子就多达一百余人认,女儿更是不计其数,随着宗室人口的迅速增加,从“初封亲郡王、将军四十九位”,可到了明朝末年朱明宗室人员已繁衍至百万人数之多。

宗室领取的俸饷总数目巨大,朝廷禄米拨给的总数远超出国家各地一年的岁供京师的粮食,国家也因之背上沉重的负担,无余钱去养兵练军,以至于辽东后金崛起,关内农民起义军屡禁不止,这些宗室不干活却领了大部分人的物质去享受,民怨极大,以至于李自成等农民起义军除了进北京时厚待了崇祯的三个儿子,其余每到一处,当地的宗室都被抹了脖子,算是得了抱应。

居中安逸的魏晋世家。

魏晋时实行九品中正制,评议人物的标准是家世﹑道德﹑才能。

可魏晋时充当中正者一般是二品,二品又有参预中正推举之权,而获得二品者几乎全部是门阀世族,故门阀世族就完全把持了官吏选拔之权,于是在中正品第过程中,才德标准逐渐被忽视,家世则越来越重要,甚至成为唯一的标准,到西晋时终于形成了“上品无寒门,下品无士族”的局面,九品中正制不仅成为维护和巩固门阀统治的重要工具,而且本身就是构成门阀制度的重要组成部分。

可以见得,魏晋世家大族们当了上品官吏总揽了朝政,可他们当官又干事,可谓居中安逸。

最悲催的就是得自己披挂上阵八旗子弟了。

满清起家时势单力薄,奴尔哈赤都要亲自冲锋陷阵,更别说其他八旗子弟了,他们凭着骁勇善战,以至于能驰骋辽东,皇太极改汗称帝。

顺治时,清军于1644年以七八万人左右就入了山海关,入主中原 ,八旗入了中原后,没有像辽金那样安逸享乐,而是马不停蹄的南下,相继攻灭了大顺大西南明,1662年吴三桂手刃永历帝一家,清朝彻底扫平中原。

康熙时,八旗军四面出击,康亲王杰书领命南下平定三藩之乱,在东南大清福建水师收复台湾攻灭郑氏集团,在东北,八旗军屡次抗击沙俄入侵,在两次雅克萨之战大胜,在北方的蒙古草原,康熙三次御驾亲征平定了噶尔丹军,将喀尔喀蒙古纳入版图之中,又在西部两次驱准入藏,把准嘎尔部驱逐出青藏高原。

雍正时,清军八旗与嘎尔丹策零的准军爆发多次大战,从雍正七年(1729年)到雍正十二年,准噶尔遣使求和为止,历时五年,清准共经历了4次大的战役,即科舍图之战、和通泊之战、鄂登楚勒之战和光显寺之战。

清朝的重大损失是雍正九年(1731)的和通泊之战,清准于和通泊进行大战,清朝四万多名八旗军,只剩下两千人逃回,此战十四名清朝高级将领毙命,战报传回北京,雍正闻之心惊落泪,北京城满城披麻戴孝。

雍正朝清准战争的最后的一战是光显寺之战,清雍正十年(1732年),清军以突袭、追击和伏击等战法在光显寺一带大败准噶尔军,此战,令准噶尔部元气大伤,于雍正十二年(1734年)噶尔丹策零遂遣使与清廷议和。

乾隆朝时,准嘎尔部内乱,趁此机会,五万清军于(1755)年进击西北,迅速攻入伊犁,俘获大汗达瓦齐,又于1757年平定余部阿睦尔撒那叛乱,至此准嘎尔汗国覆灭,清朝巅峰版图就此形成。

一将功成万骨枯,乾隆皇帝还以众多八旗子弟的枯骨铸就了他引以为傲的“十全武功”十功者,平准噶尔二,定回部一,打金川为二,靖台湾为一,降缅甸、安南各一,即今之受廓尔喀降,合为十,那些武功战争加起来的耗资巨大,八旗子弟也伤亡惨重,这些战争有镇压民变,有平息叛乱,有扬兵耀武,但是这十次的战争保障了中国领土的完整和国家的统一,密切了中原与少数民族的关系,加强了中央集权,很是值得。

看了这些,如果让我选择穿越还能选择宗室的话,清朝就不考虑了,成了八旗子弟,一不小心就被抽调上战场,在战场上报销了那就悲催了,还是首选穿越明朝最好,穿越回去弄个宗亲当当,每天造娃领钱,岂不美哉。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。