"或可自赏,莫付流觞"是什么意思?

曲水流觞,是中国古代汉族民间的一种传统习俗,后来发展成为文人墨客诗酒唱酬的一种雅事。大家坐在河渠两旁,在上流放置酒杯,酒杯顺流而下,停在谁的面前,谁就取杯饮酒,意为除去灾祸不吉。

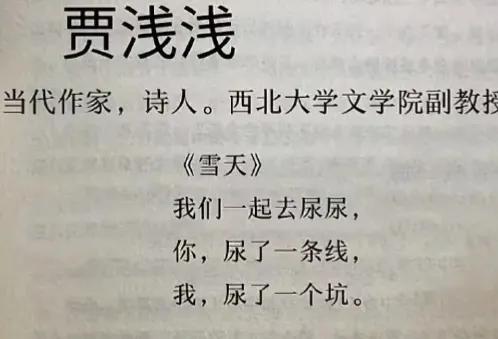

新华社评价贾浅浅时用了这八个字,这八个字的意思是:既然写了这样的屎尿屁、黄瓜诗,自己在家偷偷欣赏就可以啦,就不要拿出来丢人现眼啦!

一个堂堂的大学副教授,即将入选诗歌协会的诗人,还不如一个三四岁的孩子!我家孙女三岁多的时候,热衷说什么屎尿屁,为此没少挨说!丢人,人家会认为你缺乏教养,有辱斯文!

黄瓜诗更令人咋舌,这怎么能出自诗人大家之手,竟然还能跃然纸上,平时私下调侃,开个黄色玩笑也能说得过去,但作为刊物发表,太说不过去了!

实在是污了读者的眼睛!毒害了少儿的心灵!

所以,还是别拿出来了,偷偷摸摸地在被窝里自我欣赏好了!别丢人现眼啦!

"或可自赏,莫付流觞"是什么意思?

大概意思是“你自己写的自己看看就好了,就不要拿出来让大家看了”。

流觞,指的是曲水流觞,古代文人墨客的雅事之一,莫付流觞,就是指其难登大雅之堂。

"或可自赏,莫付流觞"是什么意思?

“或可自赏,莫付流觞”,据说是某中央媒体对某人“诗作”的评价或称建议。

表达很婉转,但含义很明确。就是——

这样的“诗”,或许可以关起门来自我欣赏,就不要付诸“流觞”去给他人看了。

“自赏”,大约为“孤芳自赏”之省略,是说自命不凡,认为自己是独放之唯一花朵,自命清高,很以为了不起。

“流觞”,“流”为漂流,“殇”指酒杯。

古人很早就有一习俗,每逢农历三月初,三国魏之后定为三月初三,若干宾朋好友聚于水滨宴欢,据信可驱除不祥。其时,将满斟酒杯置于水中,或作诗或击鼓,迄止一刻,酒杯在哪个面前哪个便要饮酒。

自王羲之《兰亭集序》,有了“流觞曲水”一词。其曰——

永和九年,岁在癸丑。暮春之初,会于会稽山阴之兰亭,修禊事也。群贤毕至,少长咸集。此地有崇山峻岭,茂竹修林。又有清流急湍,映带左右,引为流觞曲水。列坐其次,虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。……

“修禊(xi)事也”,《古文观止注》云:“禊,祓(fu)除不祥也。”

“一觞一咏”,就是吟咏每一首诗之后,酒杯停在谁面前,谁就要一饮而尽。

现在的兰亭旧址,已辟为公园,仍有“流觞曲水”之景观。

“流觞”,与作诗有关。而且,王右军本《序》最后又说道——

故列序时人,录其所述。虽世殊事异,所以兴怀,其致一也。后之览者,亦将有感于斯文。

这是说,他写了这篇序,并将那天所到之人记所咏之诗,结而成《集》即《兰亭集》。虽然世事变迁终将物是人非,但人们的感怀是可以相通的,后人读到这个集子,也会能体会和理解当时这些人的感怀吧。

所以,“流觞”又可成为诗作或其他作品传播及传世的代名词。

可惜,王羲之的《兰亭集序》,因其书法太过精彩而被后人临摹传至于当代,而诗集本身却亡佚了。清代樊沂绘有《流觞曲水·兰亭修禊图》。

(局部)

那么,“莫付流觞”,一定是说不必向外传播和传于后世了。

为什么“莫付”,还非得挑明了、“说破”了?

你懂的!

"或可自赏,莫付流觞"是什么意思?

流觞,中国古代文人雅士诗酒唱酬的文娱活动,晋代永和九年,会稽刺史王羲之携亲朋文友谢安等四十余人,在兰亭修禊后,举行饮酒赋诗的″曲水流觞"活动,这一儒风雅俗传为干古佳话,中央媒体意味深藏,你的大作可以自己孤傲自赏,切莫发表出来,辜负了高朋文友的雅兴啊!

"或可自赏,莫付流觞"是什么意思?

好像是这个意思:你写的这些东西自己有兴趣自个儿看看就行了,实话说这些文字水平不咋样啊,有几篇看了会让读者反感且引起生理不适——恶心倒胃口,如让某些老夫子看了还可能挨骂,因此劝你最好别拿出来示人,更不要跟别人比试,学古人搞什么曲水流觞风雅之举,你这让人起鸡皮疙瘩的恶俗文字只能贻笑大方,其他文学人都觉得因你蒙羞。

不像大多数自媒体对作者冷嘲热讽,评论尖酸刻薄,官媒嘛占位高,既要保护公民文学创作自由,鼓励创作激情,也要善意中肯指出问题,说的比较含蓄委婉,顾及作者的自尊,特别是顾及她爸面子,毕竟他爸作为公认的著名作家为推女儿的作品站过台。

"或可自赏,莫付流觞"是什么意思?

参照著名诗人贾浅浅

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。