光绪年间, 丁戊奇荒死伤超一千万人, 为什么没有一人敢造反?

一、什么是丁戊奇荒?

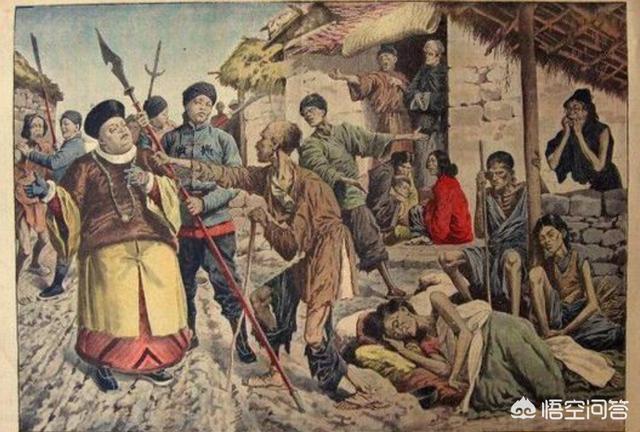

首先我们来简单了解一下是么是丁戊奇荒。丁戊奇荒发生在山西境内,河东自古以来是山西境内的重要产粮区,在光绪三年时,山西发生了几百年没有遇见过的重要旱灾,但这场旱灾并没有在当年结束,而是一直延续到光绪四年。后来在灾难结束之后,河东地区的村民纷纷用石碑的形式记载下了这次可怕的灾难。

这场灾难,无论从旱灾发生的面积和强度来说,都是极为罕见的,造成的后果十分严重,有数以万计的灾民,因没有粮食收成而死亡。灾难的发生往往预示着会有大动荡的产生。因为灾难发生之后,人们的吃饭温饱成了最大的问题。人们在饥饿难耐的情况下,难免就会发生:抢劫粮食,抢劫钱财的无奈之举,更加会造成社会秩序的强烈不安。对当时的统治秩序有着重大的影响。那么作为当时的官员,他们又是怎么做的呢?

虽然发生了暴乱和灾难,但根据历史记载,在这场旱灾发生之后,并没有很多的人起来发生暴乱行动。当时处于封建社会,对人们的思想统治较为严苛,而且是在封建社会的末期,有许多的人都在中央集权制度达到顶峰的情况下,根本没有叛乱的意图。

二、救灾过程官民一心还有一方面,在整个的官员进行救灾的过程中,他们表现得十分积极,尽自己的全力去救灾,在领导岗位上做到了将人民利益最大化的作为,这就在很大程度上能够减轻人们对于灾难发生的恐慌情绪和对社会暴动的一些错误认知。

- 当朝政府十分注重这项工作

首先,他们命令官员要严格进行救灾,不能有丝毫懈怠,在自律问题上和反腐败问题上给官员一个明确的要求,在救治灾情的时候,给了官员详细的认定和规划。

灾难发生后,当时被任命为山西巡抚的曾国荃一方面上报朝廷灾难十分严重,已经威胁到了许多人民的生命安全,同时他又开仓放粮,将筹措两款和证大的任务,详细的划分给了当地的官员。

- 各地官员接到命令之后,恪尽职守。

他们在灾难当中所进行的首要工作是:要多加筹集资金,多方面进行求助,有很多官员亲自上阵,帮助居民度过艰难时刻,而且有些官员身体力行,捐赠了一些自己所得的钱财。号召其他人,其他富裕的家庭或者官宦家族能够更多的捐款捐粮以度过难关。

据史料记载,官员的许多举动都得到了灾民的认可,他们相信大部分官员是在认真救灾,能够为他们提供一个比较好的度过灾难的情况,这就相当于凝聚了灾民的心,团结了内部力量。

救灾过程当中,朝廷拨下了大量的公款来帮助灾民度过旱灾,大量的公款流动,不仅是一个钱财大流动的过程,更加考验着掌握钱粮的官吏们的管理能力和职业素质。从后来整个救灾的过程来看,官员恪尽职守,不仅没有贪图钱财,而且是不遗余力的救治灾民,使这些钱财都用在了灾民的粮食发放和生活用品的补给之上。

许多灾民对这一点看在眼里,对当地的有些官员更是感恩戴德,他们对当地的官员感激不尽,甚至有些官员还成为人民的楷模,人民的好公仆,成了人们在民间传颂的偶像。

虽然李鸿章在我国历史上算是毁誉参半,但在这一场灾难面前,李鸿章是极其认真的一位,他对赈灾的粮食十分看重,在他的统筹之下,开设了各种粥厂,让官员给当地的灾民进行发放,还做了一件更重要的事,那就是以比市场贾更低的价格来向灾民出售粮食,这样就能够使更多的灾民能够有钱才获得更多的粮食,能够保护更多人的性命

当时灾难十分严重,朝廷不仅通过一些发救济粮食的措施来挽救灾情,还有一些,官员提倡卖官政策,他们将当时一些没有实权的职位拿出来明码标价,让那些有钱人钱去购买,这样就能够筹措到许多的钱财来帮助灾民度过旱灾

- 当时中外交流也在不断增加,中国也不再闭关锁国

受灾的消息传到国外之后,各国都在发起赈灾活动,有一些传教士也加入到救灾的活动中去,希望能够帮助灾民,还有一些能够从外国购进粮食的官员,他们在这方面也做了很大的努力去支援灾区。

在灾难的冲突之下,有一些地方还是爆发了一些起义,比如说山东等各省份,但都没有形成大规模的爆发情况。

三、救灾的启示首先从当时的灾民来说,他们没有爆发大规模的起义,一方面是由于官员的恪尽职守。当他们尽职尽责救治灾民的时候,灾民便没有了想要暴乱的冲动,因为他们也看到官员和他们是站在一起的,这样可以帮助他们度过难关。即使当时苦一些,但后来还是会有好结果的,起码能够稳定民心。

对于官员来说,在什么岗位就干什么样的活。他们需要在这个基础之上自觉树立正确的生活态度,追求高尚的生活情操,要学着把人民的利益放在首位,自觉修炼个人的思想品德,希望能够做一名正确的人民公仆。

在面对金钱的时候,对任何人来说都是一把相当大的诱惑,尤其是这种大规模的钱财流动,如果稍有不慎,就可能陷入金钱的漩涡。要提升自己的思想境界不能让那些腐朽的思想境界占据了我们的思想和身体。

为官之道,一定要做到为民着想,自古以来,凡是能够扬名立万的,能够为老百姓记住的都是一些为民着想的官员,他们总是能把老百姓的利益放在最前面,让人民在灾难中能够渡过难关,这样的官员是最受人民喜欢和爱戴的。

日常灾难的发生,不仅对于当地的官员有一定的启发和告诫作用,对于广大民众,也有许多的借鉴和反思的作用。想当年在大灾难之前有,很多村民的攀比之风盛行,在衣食无忧的情况下,造成了许多浪费大灾难,提醒着村民时时刻刻要谨记勤劳节俭的作用,让勤劳节俭成为我们的一种生活习惯,这样更有利于我们抵抗灾难的决心和信心。

节俭是我们中华民族的传统美德,一方面我们要认识到粮食虽然多,但是人们在使用的时候一定要根据自己的量来确定粮食使用的多少。另一方面,我们也要明确,虽然多,但是也不能造成浪费,长此以往,关键对我们的精神是一种摧残,对我们的理想是一种践踏。

灾难总会发生,关键要看我们对待灾难的态度和我们在灾难面前的执行力,这样的话,即使灾难发生我们也不会惧怕灾难,能够更好地去克服灾难。

光绪年间, 丁戊奇荒死伤超一千万人, 为什么没有一人敢造反?

不是不想,是根本就没有能力反,晚清时期的丁戊奇荒,算得上是清朝乃至历史上最罕见的超级灾荒之一,以往的朝代若发生这般的灾荒,通常就会引起大乱,不过丁戊奇荒期间,清朝却相对比较安静,最终竟然硬是挨了过去。

清光绪元年,华北平原一带突然出现了大范围的重度干旱,而在此之前近十年间,原本多干旱少雨水的燕赵之地,却一反常态,时常阴雨连绵,永定河屡屡决口。光绪二年,旱灾开始大范围波及,因当年是丁丑年,次年是戊寅年,所以这场大灾被称作“丁戊奇荒”。

丁戊奇荒的灾况,的确罕见这场大灾的波及范围非常广,北至辽河内外,南达江淮,向西包括了甘肃地区,几乎整个北方都笼罩在了阴霾之下,这样的超大范围的旱灾,在古代也是非常少见。

在大灾前不久,同治年间,清朝刚刚完成了对于太平天国与捻军的平定,洋务运动开展的也比较顺利,甚至这段岁月被清朝自诩为“同治中兴”,结果这场大灾,给了清朝一记重击。

1877年,丁戊奇荒的灾况达到了顶峰状态,尤其是当时受灾最重的山西与河南两地,几乎就是“饿殍载途,白骨盈野”,按照清朝当时的记录,仅仅是山东、山西与直隶三地受到大灾的州县就达到955个,其中直隶331个,几乎就没有不受灾的州县。

更要命的是,丁戊奇荒所影响的地区,几乎全都是当时人口最稠密的地区,所以受灾的人口,占到了当时清朝总人口的一半左右,由于这场大灾,还有旱灾时引发的鼠疫,最终造成的罹难人口超过1000万之巨。

同治年间,山西总人口大约1600万,但大灾之后,仅剩600万左右,约500万因大灾罹难,另则受灾出走,被迫背井离乡。时任山西巡抚的曾国荃在上疏之中写道:赤地千有余里,饥民至五六百万之众……古所未见。

自上而下的救灾力度比较有效以往的朝代,若是因大灾引起大乱,通常都是因为救灾不力,而清朝在这方面,倒是做足了工夫,为了平息这场威胁到了清朝根基的大灾,清朝也算是不遗余力。

大灾开始,清朝就派出曾国荃与李鸿章等人,奔赴各地火速赈济。一方面,依旧按照惯例模式进行救灾,另一方面,开始组织起募捐与其他形式的救济,比如鬻爵。

虽然很多人一听到卖官鬻爵这四个字就劈头盖脸,但事实上,当时救灾而被售出的爵位通常都是一些虚衔,并没有什么实缺,而清朝当时国库里早就没什么银两能用于赈济,用这些空头支票,从有钱人那里获得银两,也不失为一种办法。

洋务运动之后,东南沿海地区的商品经济迅速发展,在当时也出现了一大批比较富有的新兴实业群体,当时的实业家,得知丁戊奇荒的爆发,本着“我等同处宇内,有分地无分民”的原则,大规模自发加入了赈灾行列之中,出现了史无前例的大规模“义赈”。

除了官赈与义赈之外,各地也纷纷举行了自救,各地的传统富商,纷纷拿出了巨额款项用于赈济灾民,甚至打开自家的粮仓私库放粮。

在最基础的乡村一级的地区,各种自救组织纷纷建立了起来,为应对可能突然发生的状况,大多数地区建立了比较严密的巡查制度,确保赈济工作能够有条不紊的进行下去。

最终,这场大灾随着1879年的大范围降雨,终于过去,而这场大灾,为何没引起大乱呢?

第一,赈灾比较及时得力清朝作为最后一个王朝,可谓是把前代可能危及命运的因素给挨个清除了一遍,只不过没想到突然杀出了西方列强。而在赈济方面,很显然清朝的应对相对来说也比较及时比较得当。

大灾刚刚开始,清朝就着手于赈济,不论其目的如何,终究最后确实有效果。历代的大灾,最终引起大乱的,通常都是因为灾民实在无法维持生计,而当时的朝廷又无法有效赈济,实在是迫于无奈才揭竿而起,但凡有些希望,都不至于如此。

第二,灾情太重无力折腾丁戊奇荒的严重程度,在历史上是非常罕见的,由于这场大饥荒,大多数地方要想维持生计,只能依靠从外地运输来的粮食,本地早就没有了能够“反”的基本条件,总不至于光拿着锄头就反了,而尚未受灾的区域,当然也不会支持灾区大乱。

灾民的目的只是想要活下去,反,并非是他们的真正目的,再者,晚清时期,在普遍使用火器之类,没有一定的物质条件基础,就算反也坚持不了,根本毫无希望。

丁戊奇荒的确是造成了巨大的灾难,但是这场灾难更多的依旧属于天灾,人祸固然在其中,却并非主因,整体上,清朝对于丁戊奇荒的处置还算稳妥,曾国荃、李鸿章等人手段凌厉,也有效镇住了灾情,同时维持住了大灾之下的人口流动,遏住了可能的纷乱。

时代的因素与以往也是存在很大的区别,清朝当时虽然已经风雨飘摇,但是绝大多数的资源依旧掌握在朝廷手中,受此大灾的灾民,并没有能力反。

光绪年间, 丁戊奇荒死伤超一千万人, 为什么没有一人敢造反?

光绪皇帝刚即位,第二年(光绪二年,1876年)大清就遭遇了流年不利。

这一年,南方各省遭遇了大暴雨,广东、福建损失严重。而北方各省,从长江以北直到中朝边境,则出现了百年罕见的大旱,许多地方颗粒无收。随后,漫天的蝗虫席卷而来,将直隶省大部啃食一遍,蝗灾过后,华北大地狼藉一片。

光绪三年(1877年),华北旱情毫无缓解,蝗虫继续肆虐,清廷脆弱的储备粮体系随即崩溃,大规模的死亡开始光临这片尚未从战争灾难中(平捻之战刚过去10年)复苏过来的苦难大地。

从1876年到1878年,从少数的死亡,到大规模的死亡,只三年时间,华北大地死亡人数就超过了1000万人,悲惨程度震惊了整个世界。

据英国外交报告称,山西和陕西两省,因交通困难,受灾尤重,在遭受灾难最为严重的一些县份,百姓像野兽似的相互掠食;在几百个甚至几千个村落中,70%的居民已经死亡了。更悲惨的是,吃人已非个别现象,人们组成不同的团伙,集体外出“狩猎”,将猎获的俘虏杀死烹食。

这不是抹黑,也不是危言耸听,在朝廷赈灾官员的记述中,也有“易子析骸之惨”的记载。

总之,华北大地成了被死亡笼罩的人间地狱。

灾荒如此严重,“天灾”固然是首因,但“人祸”占的比重也不小。此前,清廷虽然有过“同治中兴”的迹象,但官场腐败依旧严重,许多地方的水利设施形同虚设,更糟糕的是平时常设的“常平仓”、“社仓”、“义仓”,早被侵蚀一空,这导致了朝廷储备粮制度在大灾面前毫无作用。

滥种罂粟,也是人祸的主要成因。在经济利益的驱动下,许多地方从衙门到农户,尽在大力种植罂粟,而且用的都是好田,反倒是赖以生存的五谷,只用贫瘠之地来草草对付。

灾难的背后是疯狂的人,都以为能挣到快钱,能挣到大钱,全然不顾田中无粮,家中无米,老天爷怎能不惩罚!

然而叫国内外大跌眼镜的是,从来都是大灾必生大乱,但这次华北遭遇了两百年未遇的大灾,除了局部地区有一些抢食的治安事件,整个灾区竟显得异常平静,根本没有人趁势揭竿而起,更没有称王称霸,想做那问鼎中原事。这是为何呢?

第一个原因是机制。

西方观察家往往将中国数千年的中央集权制度说成是“东方专制主义”,但有一点他们老早就正面承认了,在灾难面前,这种机制有着强大的、有效的动员能力,只要这种机制能够良性运转,其抗灾能力是西方民主制度无法比拟的。

当时的清廷,虽然在内忧外患下早已被掏空了国力,但在惯性的驱动下,还是发挥了重要作用:面对灾情,清廷曾迅速下令,减免受灾地区的皇粮国税,据统计,清廷免征的赋税总额高达1800万两以上。

第二个原因是统筹者得力。这次大灾荒的赈灾统筹者是谁呢?继曾国藩之后,刚接任直隶总督不久的李鸿章。

对李鸿章这个人的评价,虽然争议很大,但有一点是应该肯定的,其人是晚清众臣中敢于任事,也极善任事的一位。

那时的李鸿章正朝国之栋梁的高度攀登,不像后来一味地干裱糊匠的活,所以还是很有一些作为的。

李鸿章赈灾,有大刀阔斧的一面,也有灵活应对的一面。

在李鸿章的统筹下,朝廷持有的大批粮食,从江南的漕粮到东北的库米,向灾区支援有序,关键点上,推诿扯皮的情况并不多。

李鸿章兴办的洋务实业,在这次赈灾中也发挥了巨大作用,轮船招商局调集大量人力物力,开赴奉天、江苏、安徽、湖广等地,先对粮食进行大规模采购,进而再高效率地集中运到天津,分发灾区。

为了救死,防止出现流民,李鸿章还在天津各地大力开设了“粥厂”,江苏等靠近灾区的无灾富裕地区纷纷跟进,遍布各地的“粥厂”起到了有效扑灭火苗的作用。

在灾区,除了直接发放赈济粮,李鸿章还重点做了一件事:以比市场价更低的价格,向尚有余资的灾民出售粮食。

这不是黑心,而是智慧。

这么做,一方面能够平抑灾区的粮价,抑制奸商囤积居奇;另一方面,家有余资的灾民因此早得了救命粮,而他们的购粮款又可以拿来救济更多一无所有的灾民,从而实现可持续的救灾。

为了救灾,李鸿章还有更大胆的举动,比如不惜加大“纳捐”力度,挪用军费,公开出售官职。

一说到卖官,大家伙首先想到的就是“卖官鬻爵”,然后痛批。其实,鬻爵与卖官是两码事,多数时候卖的只是荣誉头衔,而非实缺。

卖一顶荣誉的帽子给富人,拿得来的钱财办好事,这没什么不好的。

再来说第三个原因,这个就有意思了。丁戊奇荒爆发时,大清国的民众对西方列强的各种侵入,十分警惕,充满了敌意,而且不分好坏。

在丁戊奇荒中,西方传教士以及慈善团体,曾深入灾区,积极参与赈灾救援。江南的士绅们看到这一幕,认为这是洋人的凯觎之举,不能无动于衷,必须立即行动起来,争取民心,固中国之藩篱。

于是特有意思的另一幕出现了,江南士绅跟洋人打起了擂台,洋人救灾到哪里,江南士绅就救灾到哪里。

在《申报》等大报纸的推动下,江南士绅发起的救援擂台赛甚至波及了南洋、日本、美国,捐钱捐物一时蔚然成风,大批志愿者加入救助队前往华北,而且不要任何官方的奖励。

强烈的民族意识被激发起来后,灾区的民众也不含糊,许多人宁愿饿死,也不愿意接受洋人的救济粮、救济银。

为此,许多洋人曾发出感慨,真是难以想象。

也许有人会说,这是一种不理智的排外情绪,但其中的民族意识、凝聚力还是很珍贵的,简单一句话,大家伙虽然遭受了灾难,但精神都很充实,都忙着爱国呢,根本没心思去闹事,去揭竿而起。

历史有时候就是这么吊诡!

光绪年间, 丁戊奇荒死伤超一千万人, 为什么没有一人敢造反?

从鞑清统治之始,各个民族的起义从未停止过!规模大的有记载,规模小的很少人知道,各处的土匪就是造反派,对不对?

康熙王朝六十年,农民起义不下15次!光绪年间能少吗?

光绪年间, 丁戊奇荒死伤超一千万人, 为什么没有一人敢造反?

说起清朝历史上最大的自然灾难,丁戊奇荒可以当之无愧的排在第一位!

这是清朝历史上最大的一场灾荒,共造成1000余万人饿死,2000余万人流离失所,被曾国荃称之为“二百三十余年末见之惨凄,未闻之悲痛!”

关于丁戊奇荒,我们还要从1875年说起。

这一年,距离太平天国失败刚过去十年;距离洋务运动兴起也过去十年;这一年,年仅4岁的光绪,刚刚被扶上皇帝宝座;年过六旬的左宗棠,正式奉命出征收复新疆。这一年,大清帝国似乎给人一种焕然一新、蒸蒸日上的感觉。

然而,就在大家翘首以待、对未来充满信心的时候,京师和直隶地区最先开始爆发旱灾,接着山东、河南、山西、陕西、甘肃等省,也有部分地区相继爆发出严重的旱情。自此,持续四年之久、波及整个北方的特大灾难正式拉开序幕。

在这场大灾难中,前两年主要是部分地区旱灾,但从1877年开始,旱灾开始席卷整个北方,并且旱灾引发蝗灾,从天津以北至南各地,蝗虫遮天蔽日;同时瘟疫也开始肆无忌惮的横行,造成整个村整个村的死亡。

因为1877年为丁丑年,1878年为戊寅年,所以这场大灾难也被称为“丁戊奇荒”。

关于这场大灾难,有人曾这么描写过它的惨状:“登高四望,比户萧条,炊烟断缕,鸡犬绝声。贫者饥,富者饥,老者饥,壮者饥,妇女饥,儿童饥,六畜饥……食草根,食树皮,食牛皮,食石粉,食泥,食纸,食死人肉……父弃其子,兄弃其弟,夫弃其妻,号哭于路途……是冬及次年春,或举家悄毙.成人相残食,馑(死部)殍不下数万。”

据统计,因这场灾难而受影响的百姓约在1.6亿到2亿之间,占到了当时全国人口的一半左右;而死于饥荒和后续瘟疫的人数大约在一千万人以上。从某种意义上说,这场丁戊奇荒,不论是灾民人数之众、范围之广、时间之久,都可以称得上是史上空前。

正所谓“凶年多盗”,大灾之后必然是大乱,翻看中国历史,因流民暴乱而导致天下大乱,乃至战争大爆发的,不计其数。

然而,出乎所有人意料的是,这场史上空前的丁戊奇荒,却并没有引起大乱。

虽然说,在这四年期间,各地均有不计其数的小规模民众暴动(题目上所说的没有一人敢造反是不成立的,当时各地均有灾民组织武装.进行抢粮斗争),但却始终没有一起传统意义上的“农民起义”,这在中国长达两千多年的封建社会中,简直是个奇迹。

要知道,当时的清王朝,和历史上的各个朝代末期一样,一方面农业生产遭到了毁灭性的破坏,大量百姓活不下去;另一方面是政府控制力已经无法深入到社会最底层,且政府本身也没有能力进行赈灾和救援。

但即便如此,却并没有大规模的起义运动,这究竟是为什么呢?

其实,这其中的原因主要有三个方面:一是十年前轰轰烈烈的太平天国运动,造成7000万人死亡、数百座城市被毁的惨剧还历历在目,大家都对此都还心有余悸;关键是,太平天国运动最后是以失败而告终,其参与太平天国的人,都受到了最残酷的惩罚。

在这种背景下,大部分百姓其实都缺乏发动和参与造反运动的驱动力。因为,灾荒虽然会造成很多人死亡,但造反死的人更多;关键是,当初太平天国这么牛逼,最后还是以失败而告终,而且那些参与的人,一个比一个惨,尤其是比饥荒而死惨多了。

既然如此,大家又何必再重新再走一遍老路呢?

第二个原因,也是因为当初太平天国运动的影响,让大部分有钱人都深刻明白百姓活不下去的危害有多大;如果他们继续一毛不拔、继续为富不仁、继续放任这个事态发展下去,很容易造反百姓纷纷揭竿而起。

虽然说,百姓造反不一定能成功,但在这个过程中,大多数有钱人会直接面临第一轮的冲击,换句话说,这些百姓会首先拿这些有钱人开刀,而这些有钱人显然是挡不住这种冲击的,这样一来,到时这些有钱人不说家破人亡,至少会元气大伤。

因为类似的原因,这场灾荒发生之后,虽然清政府没有钱赈灾,但民间百姓,尤其是士绅阶层和商贾们,都开始走上街头赈灾,甚至在没有灾区发生的南方地区,南方的士绅阶层和商贾们,也都主动带着钱和粮食到北方灾区赈灾。

事实上,也正是因为这些有钱人的慷慨解囊,在一程度上缓解了底层百姓与有钱人之间的阶级矛盾,从而不至于让底层百姓对有钱人充满愤恨,这也让别有用心的人无法再有效利用阶级矛盾(比如杀富济贫、平均田地)来鼓动底层百姓造反。

第三个原因,是得益于清政府的“洋务运动”。

十年的洋务运动,让清朝各地的商品经济都逐渐发展起来,各地都涌现出不少民族企业,它们一方面可以吸收大量的劳动力;另一方面也让救灾工作变得快速便捷许多。

比如,李鸿章的轮船招商局,在灾情发生后,它在短时间内就调集了大量人力物力,到江苏、安徽、湖广等地采购粮食,然而再快速高效率地集中运到天津,分发灾区,从而救助了不少百姓!

光绪年间, 丁戊奇荒死伤超一千万人, 为什么没有一人敢造反?

1875年,年仅5岁的光绪皇帝在太和殿继位,成为清王朝定都北京后第9位皇帝。

然而也是这一年,天下久旱无雨,再加上水利不兴,以至田地颗粒无收,粮食绝产,百姓无以为食,只能剥树皮,挖草根充饥。

百姓的忍耐,并没使干旱结束,反而愈演愈烈。到1878年,旱灾空前,饿殍遍地,再加上瘟疫四起,整个国家一片惨烈。

按说在封建王朝,天灾人祸往往会有人造反,比如历史上的黄巢起义、李自成起义等,都是被逼无奈,才揭竿而起的。

同时,此时吏治腐败,沉重的税赋压得百姓喘不过气来。又才结束了长达13年之久的太平天国起义,再加上外国强敌环伺。总之,清王朝已如一艘行将就木的破船。

(丁戊奇荒)

然而,让人奇怪的是,遭遇了千年难遇的旱灾,清廷又无钱赈灾,那时候灾民却无人造反,这是怎么回事呢?

这场灾难由于在1877年和1878年最为严重,而1877年是丁丑年, 1878年是戊寅年,因此后人将这场灾难,称为“丁戊奇荒”。

“丁戊奇荒”前后长达4年之久,受灾面积之广,饿死人数之多,时任山西巡抚的曾国荃曾评价说 “二百余年未有之灾”。他还在奏议中描述道:“赤地千有余里,饥民至五六百万之众,大祸奇灾,古所未见。”

据一些地方县志记载,从旱灾开始,百姓起初“饥黎鬻妻卖子流离死亡者多”,既而“饥者掠人食”。再到后来“既无可食之肉,又无割人之力”,这种种的记录,都详实地记录下了当时的惨状。

(鸦片战争)

当然,天灾的背后往往伴有人祸。有哪些人祸呢?

一是赋税太重。

清朝末年,国库亏空,割地赔款之外,还要镇压太平军等。这些无不需要钱,所以苛捐杂税非常多。风调雨顺的年景,百姓尚且刚够温饱,更不要说旱涝灾害的情况了。

二是政府允许种植鸦片。

第二次鸦片战争失败后,鸦片贸易已经变得合法化。大量白银外流,让清政府认识到,与其白白被洋人赚钱,还不如让鸦片本土化,所以默许百姓种植鸦片。

由于种植鸦片“其利十倍于种稻”,因此各地百姓纷纷改种鸦片,导致粮食大幅度减产,百姓都需要购买粮食度日。

三是仓储制度弱化。

在封建王朝中,天灾人祸时有发生,为了应对灾荒年景,都会在各省、州、县等设立粮仓,从采买粮食,管理粮仓等都有一套极完备的制度。

不过,到了清朝末年,仓储制度日益衰弱。主管的官员,趁着混乱不仅不能及时添补粮食,反而侵吞、变卖仓库中本就不多的粮食。以至“丁戊奇荒”发生后,各地粮仓竟无以赈灾。

国库无钱,粮仓无谷,百姓先尚且剥树皮食草根,后来无可食之物,便把小石磨粉或食观音土,最终腹涨而死。

(义赈的粥棚)

老百姓当时几乎已经饥饿到极点,而且灾祸还主要是人祸造成的,可是为什么,老百姓却没有造反呢?

一是设卡防止流民。

当时,由于饥饿,流民四起。一些百姓为了生存,为匪为盗,甚至公然于大街上抢夺。清廷为了防止流民暴动,发动起义,在各地设卡,不许流民四处流窜,以达到稳定局势的结果。

二是士绅们自觉义赈。

当时,清廷已经穷困不已,赈济完全是杯水车薪,根本无法缓解灾情。

就在清廷无以应对之时,各地士绅纷纷自觉义赈。并且一改往昔坐在家里等灾民上门的行为,而是带着粮食财物,深入到灾情最为严重的地方去开粥棚等。

这种做法,极好地缓解了社会矛盾,降低了百姓起义的几率。

三是宣扬“强国务必制夷”

当时,还有不少外国传教士加入赈济行列。

不过,政府和士绅们一起宣扬,这些灾难的发生,是列强带来的。没有列强的侵略,就不会发生这样的事件。

灾民们接受了这样的思想,认为外国传教士们赈灾是心怀叵测,宁愿饿死,也不肯接受他们的救济。

可以说,正是因为当时士绅们一方面赈灾,一方面宣扬“制夷”,也就相当于把矛盾转移到洋人身上。这样,从某种意义上说,增强了国家的凝聚力。因此,造反的事情,就很少发生了。

(参考史料:《丁戊奇荒:光绪初年山西灾荒与救济研究》等)

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。