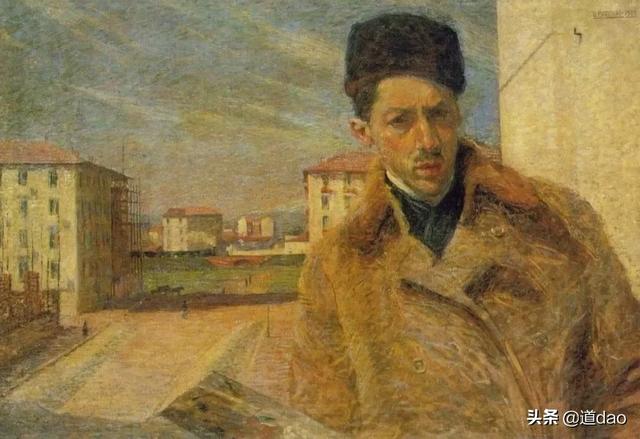

如何欣赏评价绘画大师波乔尼的油画画风?

波乔尼的一生很短,只活到34岁,但是作为画家、雕塑家、艺术理论家,他的成绩足以影响后世。

波乔尼1882年出生于意大利,童年时辗转于各个城市,最初接触绘画是在罗马的一家招贴画的工作室,不久结识了画家赛韦里尼,学会了分色主义的技术秘诀,并从此一发而不可收,走上了职业画家的道路,接触和走访了更多的画家,甚至还远赴莫斯科和圣彼得堡,回到意大利后进入威尼斯美术学院学习。

在对艺术的不断探索中波乔尼把分色主义和象征主义绘画手法结合起来,形成了新的表现主义。

波乔尼的艺术理论很激进,1910年,他发表了《未来主义绘画宣言》,声称要与传统的陈腐过时的绘画做斗争,提倡“赋予物质以生命,并在物质运动中把它表现出来”,为静止的立体主义打开了新的思路,奠定了未来主义的基本方向。

年轻的艺术家们组成了一个小团队,他们经常组织派对,探讨绘画的发展方向。可是不久一战爆发,波乔尼上了战场就没再回来,未来主义成了昙花一现。

如何欣赏评价绘画大师波乔尼的油画画风?

绘画大师波乔尼的油画画风

波乔尼(1882~1916年)是意大利未来派艺术运动的首要理论家、画家和雕塑家,他在罗马学习设计,并于1901年成为画家巴拉的学生,巴拉引导他了解“后印象派”的技法,促使波乔尼于翌年赴巴黎游学,随后,他又开始不断到其他地方旅行,

波乔尼的绘画作品表现了未来派对动态活力、速度、暴力、技术和现代生活所持有的各种信念,细碎裂片状的图像暗示着动态能量、科技和速度,棱镜透射光谱色,这都是波乔尼的油画艺术特色,在《武装力量进入街道》中,人物、建筑、交通共存,观众能在同一个时间节点上感受体验,

这是通过将立体主义衍生出的形式加以利用而得,作品中还加入棱镜以透射光柱来分解割裂画面,以此指示动态力量;另外他的《空间延续性的独特形式》展现了未来派在试图以单一个体图形或人物形象演绎空间、动态和时间中所追求的艺术理想,

还有,波乔尼笔下的那幅《马特利娅》(未来派)是受到毕加索、布拉克和杜尚作品的影响,体现了意大利的方法,改造了立体主义静止、分析性的方式,又注入了活力和热烈的运动感,然而,这个图像是当时最强有力和让人不安的作品,是意大利人对立体主义回应的高峰。

波乔尼作品《马特利娅》

如何欣赏评价绘画大师波乔尼的油画画风?

如何欣赏评价绘画大师波乔尼的油画画风?

波乔尼的画作是20世纪强大而彪悍的工业时代衍生出来的产物。他是未来主义风格的推动者、画家、雕塑家、杰出的理论家。他这一生牛气冲天、不可一世,他甚至觉得全世界都被攥在他的手心,踩在脚下,他仰仗自己的才华憧憬着改变这个世界。

- 波乔尼的代表作《城市的兴起》

- 波乔尼作品《现代偶像》

年纪轻轻的波乔尼先是从师于巴拉,接受了新印象派的思想,并深入学习了巴拉打破了以面做画的技法,也就是一个只画点和条纹的领域。随后他又到巴黎学习了新印象派和后印象派的技法,受益匪浅,直到他遇到了画家普莱维亚蒂,在他的教授下,把新印象主义和象征主义手法结合在了一起,让他的画作几乎具有了表现主义色彩。

- 波乔尼作品《三个女人》

他和他那些志同道合的未来主义画派的画家们,从毕加索的立体主义找到了灵感,强调表现运 动、速度、力量的画面,其实在画面切割的表现技法上,和立体派别无二致,但他们不承认这一点,他们认为立体派是静止的,也无法像未来主义画派那样能表达人的灵魂状态。

- 波乔尼作品《心境 I 告别》

波乔尼对社会问题很感兴趣,经常以米兰郊区日常生活为题材。波乔尼是个天才,他往往先提出艺术理论,再把理论转化为实践,最后变为视觉形象。他的理论博大而先进,甚至已经超越了那个时代,他有的观念甚至自己都没有实践过,但为以后的达达主义和构成主义开拓出了一条道路。

- 波乔尼作品《心境 II 那些走了的人》

波乔尼甚至提出使用发动机以使某些线条或平面活动起来 ,他的这一构想 ,几十年后由构成主义实现并广泛运用 。

- 波乔尼作品《心境 III 那些留下来的人》

激进的波乔尼反对一切的传统,甚至是一种恨入骨髓的的厌恶。他的信仰就是:崇拜工业、力量、运动和速度。

波乔尼曾经说过:“古旧的墙壁和宫殿令我作呕,我希望新鲜的事物,富于含义的事物,强有力的事物。”

- 《美术馆里的骚动》是波乔尼第一件未来 主义风格的作 品

波乔尼鼓吹战争,认为战争是艺术的终极形式,是典型的战争狂人。1915年随着意大利加入第一次世界大战,波乔尼和他的未来主义画派的朋友们,为了他所臆想的“文明的洁身之道”的神圣战争而应征入伍,随后在第二年的训练中不慎坠马身亡。年仅33岁。

- 波乔尼画作《枪骑兵的冲锋》

在他死后,未来主义就此散去,再无复兴。

一个天赋异禀的才子,用他短暂的一生证明了“不作就不会死”的这个道理。

共同的视角,相通的视界,我是魔韵,欢迎同道互动交流。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。