为什么感觉东吴的实力强于蜀国,但是在三国历史存在感不如蜀国?

三国时期的第二强国,东吴的存在感比起蜀汉来说差了一个《三国演义》的距离。很多人都把东吴存在感低这个锅甩给《三国演义》。因为在《三国演义》中,我们能够清晰地感受到,罗贯中是以曹操与刘备之间的斗争作为主线来写的,其他的都是为这条主线服务的,包括东吴政权。

但是我觉得这个锅不能完全让《三国演义》来背,难道孙权就没有责任吗?东吴之所以成为最熟悉的陌生人,主要的原因就在于他们保守的国策。这个大时代不对外扩张,就没有太多的精彩故事,相对于有更多波澜壮阔故事的曹刘两家而言,孙吴就变得乏善可陈了。

东吴政权由积极进取变得保守转折点就在于孙策的死亡。在孙策时期,东吴政权是一个外扩政权,在小霸王孙策的带领之下蒸蒸日上,不断地向外扩张,实力上涨很快。

在孙策死亡之前,他甚至在策划突袭许昌,夺取汉献帝的控制权。虽然这未必会成功,但是我们从中能看到孙策积极进取的一面,是一个有野心的人。但是随着孙策的死亡,孙权的上位,整个东吴政权变得裹足不前。

孙权上台以后,整个东吴集团,东吴政权对外主要做了两件事情,夺取了荆州,完善了长江防线。还有一件事就是多次进攻合肥不下,孙权这么做其战略思想和民国时期的小诸葛白崇禧的设想一样,就是守江必守淮。

你品你细品,不难发现孙权主政时期,他的对外策略都是以防守为主,他的所思所想就是构建一条巩固的防线。曾几何时,孙权面临两个选择,一个是夺取荆州完善长江防线,一个是夺取徐州,力争问鼎中原。

最终孙权选择了和刘备撕破脸夺取荆州。孙吴政权好不容易向外扩张一次,还偷袭了自己的队友,被人骂了1000多年。所以说在孙权时期,整个东吴集团的对外扩张性已经荡然无存。

由于东吴集团在孙权时期,大部分时间停止了对外扩张,所以他们的故事就比较少,远远没有同时期的曹刘争霸来的精彩。

我们来看一看孙权主政时期,曹操和刘备在干些什么?

曹操忙着在收拾袁绍的那几个没用的儿子,在忙着夺取荆州,在忙着进攻江南,在忙着打马超,在忙着和刘备争汉中。

刘备也没有闲着,先是三顾茅庐请出诸葛亮,接着又是隆中对,接着又是大战曹操,赤壁之战,收荆州,收益州,夺汉中,夷陵之战……可以说在孙权故步自封的这个阶段里,曹操和刘备这两位英雄无时不刻的都在奋斗,积极创业。尤其是刘备,更是从一无所有,发展成了三分天下有其一。

这期间,有无数的精彩故事值得《三国演义》大书特书。而孙权一方由于没有对外扩张的动力,自然就没有那么多可歌可泣的传奇故事,所以就被罗贯中华丽丽的无视了,最终只能忽略不计。

所以在《三国演义》中,孙吴政权存在感较低,这个事情真的怪不了罗贯中,怪只怪孙权这个人胸无大志,安于现状。

如果孙策能够多活几年,他很有可能成为搅动历史漩涡的那条鲶鱼,建立不世之功业。可惜天不假年,而继承孙策的又是孙权这样一个人,只能说上天没有选择东吴政权。

为什么感觉东吴的实力强于蜀国,但是在三国历史存在感不如蜀国?

三国时期的魏蜀吴,其历史存在感并不仅仅取决于其实力,更多的是他们在后世中的认同感。

由于《三国志》的影响,史学界对曹魏的认同感比较强,历史存在感也就更强一些;《三国演义》在民间影响很大,蜀汉在民间的认同感较强,其历史存在感也就更强。比较尴尬的是,东吴势力远远强于蜀汉,但《三国志》不认同,《三国演义》也不认同,在史学界和民间,都不认同孙吴,因而其历史存在感就不强。

01

《三国志》以曹魏为正统,对曹魏、司马氏多有溢美之词,致使蜀、吴存在感降低。

《三国志》的作者陈寿原是蜀国的官吏,263年,蜀汉灭亡以后,陈寿多年不被举荐。西晋建立后,西晋时期的政治家、文学家、藏书家张华,欣赏其才华,推举他为孝廉,授官佐著作郎。

太康元年(280年),西晋灭吴结束了分裂局面,陈寿历经十年艰辛,完成了纪传体史学巨著《三国志》。

《三国志》成书后,就受到了时人的好评。陈寿叙事简略,三书很少重复,记事详实,取材十分严谨,为历代史学家所重视。

《三国志》与前三史一样,都是私人修史。史学界把《史记》、《汉书》、《后汉书》和《三国志》合称前四史,视为纪传体史学名著。

但陈寿毕竟是晋臣,晋朝又是承魏而有天下。所以,《三国志》尊曹魏为正统。在《魏书》中为曹操写了本纪,而《蜀书》、《吴书》则只有传,没有纪。

按照史书纪传的习惯,一般只有帝王的传记才称为本纪。曹操并没有称帝,只是曹丕称帝后,追尊曹操为魏武帝。但陈寿还是为曹操作了本纪。这就是说,陈寿是认可曹魏正统地位的,并把曹操看作为帝王。

这一点,在《魏书·武帝纪》中就有明确的体现。陈寿称呼曹操都是太祖、公、魏公、魏王。而在《蜀书·先主传》中称呼刘备就是先主,在《吴书·吴主传》中直呼孙权为权。

从这个称谓中,就可以看出魏蜀吴在作者心目中的地位。这就是编纂史书为政治服务的一个典型例子,也是《三国志》的一个特点。

由此看来,蜀、吴尽管都已经建国称帝,但陈寿老先生并不认可。

陈寿虽然名义上尊曹魏为正统,但实际上依然把魏、蜀、吴三国各自成书,如实地记录了三国鼎立的局势,表明了它们各自为政,互不统属,地位是平等、相同的。

但《三国志》对曹魏、司马氏还是多有回护、溢美之词,这是其最大的缺点,受到了历代史学家的批评。

不管咋说,由于《三国志》的地位和影响,后世难免会尊崇曹魏,视曹魏为正统。因而,蜀汉、东吴的认同感、存在感就会受到影响。

02

《三国演义》褒刘抑曹贬低吴的倾向,让东吴存在感进一步降低。

罗贯中(约1330年-约1400年),名本,字贯中,号湖海散人,山西并州太原人。元朝末年,天下大乱,群雄并起,“有志图王”的罗贯中也曾参与其中。他与施耐庵在苏州结识,并以师徒相称,而且一起参加了张士诚反元起义政权。

由于张士诚不接受罗贯中等人暂缓称王的主张,令罗贯中大失所望,之后就离开了。

明朝建立后,因为罗贯中曾经与朱元璋为敌,便放弃了读书入仕的机会,专心创作。

罗贯中著述颇丰,其中最著名的就是《三国志通俗演义》,这部书对后世影响很大,这就不必多说了。现在还有许多人把他描写的故事,当做历史史料来看待。

全书以宏大的结构描绘了汉末三国时期复杂的政治军事斗争,起自黄巾起义,终于西晋统一。作品谴责统治者的残暴和丑恶,反映动乱时代人民的痛苦,表现出对请明政治、对仁德之君的向往,体现了鲜明的“拥刘反曹”倾向。

演义最早的是嘉靖本,现在最流行的是清代毛纶、毛宗岗父子的修改本,顺治时期金圣叹批注的版本影响也很大。

在这里就不去品评各版本的思想理念是否正确,仅说一点,不管是反曹还是拥曹,但曹魏的存在感还是很大,却把孙吴几乎是抛在了一边。本来孙吴的势力远在蜀汉之上,不管是统治的地域、人口规模、经济军事实力,以及政权存在的时间,都远远超过蜀汉。但在罗贯中笔下,孙吴却成了打酱油的。

罗贯中先生要提倡一种思想、理念,这无可厚非,演义之所以深受民众喜欢,还是满足了普世的观念,这是小说成功之处。

但不得不说,这仅仅是一部小说,不代表历史史实。演义中的刘备、曹操都是罗贯中先生塑造的艺术形象,跟史书不同,具有很强的主观性。信与不信、如何看待就在于读者自己啦。

因此,由于对三国时期最有影响的两部著作《三国志》、《三国志通俗演义》,不是褒曹就是拥刘,无形之中提高了魏、蜀的历史存在感,而把孙吴给有意识地忽视了,从而在史学界和民间都对孙吴的认同感不高,也就影响了其历史存在感,这是需要引起重视的问题,应该公允、公正地去看待这段历史,或许更好一些。

为什么感觉东吴的实力强于蜀国,但是在三国历史存在感不如蜀国?

历史存在感是靠粉丝刷出来的,东吴粉明显没有蜀汉粉多,存在感当然就不如蜀汉了。

三国爱好者里面,粉曹操的人很多。

虽然曹操经常会干些令人诟病的事,比如他屠城,比如他诛杀名士,比如他好色等。但是这并不妨碍很多人推崇曹操,因为他够霸气,够大气,理想也十分远大,一辈子都在为削平四海,统一天下而努力。

东汉末年若是没他罩着,不知道有多少人会称帝,有多少人会称王。曹操之于汉末,是如救世主般的存在。

并且,曹操的文采还极好,属于文物双全的枭雄人物。

像曹操一样活,活的那么精彩,其实是很多人的理想。

即便你不喜欢曹操,那也没关系。

荀彧、郭嘉、贾诩、许褚、典韦、曹植、五子良将,这里面总有人是你看得上眼的。

三国爱好者里面,粉蜀汉的人更多。

刘皇叔卖草鞋的出身,说是汉室宗亲,其实跟皇室没半毛钱关系。可尽管如此,他却偏偏立志要复兴汉室,不稀罕任何人的小恩小惠,带着关张二人东奔西走三十余年。

在他四十七岁时,他一事无成,这种人生境遇换做是普通人,早就认命了。理想?怕是早就忘得一干二净了吧。其实曹操对刘备不错,刘备若是不背叛曹操,想必待遇肯定也不会差。

但是刘备不同,他不是认命的人,他不想栖身于人下,最终还是决定走自己的路。最终在他快六十岁时,终于完成了自己儿时立下的豪言壮志。(称帝)

说句实话,正史记载中的刘备,远比演义小说中,只会哭鼻子的刘备有人格魅力。

曹操的《龟虽寿》中有两段诗:

老骥伏枥,志在千里;

烈士暮年,壮心不已。

用在刘备身上其实才是最合适的。

23岁从军,63岁病死于白帝城,一生戎马疆场40年,也是一代枭雄。

刘备的一生,其实就是普通人的一生。在刘备的身上,很多人能找到自己的影子。活成刘备那样,也是很多人敢想,却做不到的。

如果你不喜欢刘备,那也没关系,蜀汉最不缺的就是有魅力的人。

刘备、关羽、张飞、赵云、诸葛亮,这正所谓是同一个蜀汉,同一个梦想,一群英雄谱共同谱写了一段史诗。

至于三国爱好者里面,粉东吴的人,其实也挺多的……

孙坚、孙策、周瑜、鲁肃、陆逊,都是一代英杰。从古至今,都不缺推崇他们的粉丝。

东吴最大的问题,就出在孙权身上。

孙权这个人,当然也很了不起。

很多人说他捡现成,沾了父兄的光,这么埋汰他,其实不公平。因为他能坐稳江东,靠的也是本事。最后他能称帝,也属于人生逆袭。他一生忍辱负重,不拘小节,也是很了不起的。

只不过,在孙权这个人身上,你找不到任何可以推崇的点。也就是说,没有人想活成孙权那个样子。

纵观孙仲谋一生,他奉行的主张就是有奶就是娘,翻脸比翻书还快。

最早的时候,他的主张是:抑制刘备,北拒曹操,夺取益州,全据长江。

后来发现行不通,就改成了:联合刘备,北拒曹操,夺取合肥,割有淮南。

看到刘备发达后就又改为:联合曹操,西征刘备,夺取荆州,进取益州,全据长江。

到最后发现还是行不通,就又改为:联合诸葛亮,北拒曹魏,相机北伐,夺取合肥,割有淮南。

蜀汉也好,曹魏也罢,都有一套较为稳定的战略,偶因突发事件调整,但整体脉络是非常清晰的,就是统一。蜀汉要统一,曹魏的目标也是统一。

唯独孙权,东一榔头西一棒,一会儿觉得淮南是香饽饽,打破头也要进合肥;一会儿觉得荆州是香饽饽,又想要荆州。至于统一梦想,完全没有。

孙坚活着时,想的是报效国家,诛杀董贼。

孙策活着时,想的是与曹操一决雌雄,剑指天下。

到了孙权时,就想着怎么偏安一隅了。

如果说孙权对外苟且,那都算了,毕竟不是所有人都有汉、魏领导人的那副志气。孙权最让人诟病的是,他对自己人也不好。有事就找都督,没事就收兵权,东吴被他迫害的人有:陆逊、张休、顾谭、顾承、吾粲、朱据、孙霸等等等等。

拿手指头都数不过来。

纵观孙权晚年,可谓是一地鸡毛,让后人很是鄙视。

魏汉吴三国,蜀汉是悲剧传奇,曹魏是时代偶像,东吴是个聪明人,聪明人活的长,其实大多数人在当今社会上,最终都活成了聪明人。

但是,传奇和偶像更值得追忆。我们在做白日梦时,更希望自己活得像曹操、刘备,而不是孙权。

另外,东吴除了少有人粉,它还特招黑。蜀汉粉和曹魏粉之间,起码还会相互尊重,而对东吴,就只剩下蔑视了。

为什么感觉东吴的实力强于蜀国,但是在三国历史存在感不如蜀国?

三国虽然说魏丶蜀丶吴三足鼎立,但魏是曹操挟天子以令诸侯的产物,曹丕逼汉帝禅让,以证自己是正统上位,同时占据北方半壁江山,是最大山头。

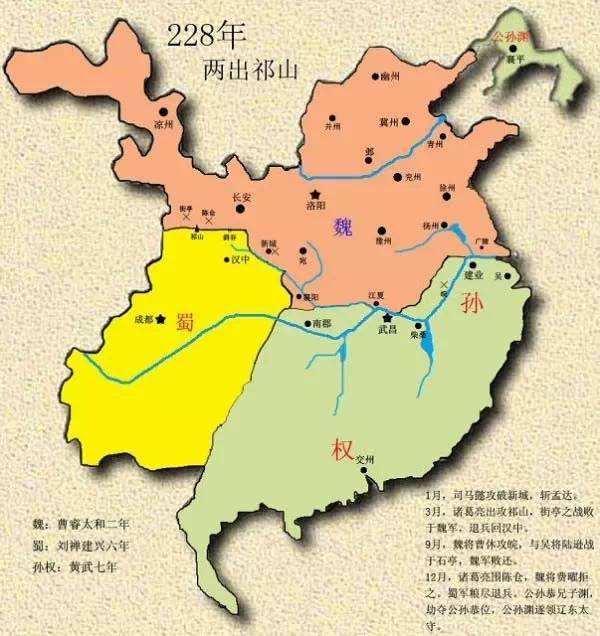

蜀汉最小,是白手起家,但刘备和诸葛亮是匡扶汉室代表,诸葛亮和姜维先后五出和九出祁山。

而江东孙权坐山观虎斗,当然成了三国最大看客和自得其乐了。

三国人物方面,魏有建安三子,有大小司马,有五良将,最后还三国归晋。

蜀汉有桃园三义,有诸葛武侯,有五虎将,有乐不思蜀的刘阿斗,还有写三国志的陈寿。

东吴呢,有孙坚孙策父子和周瑜及大小乔,可惜英雄都早逝了。孙权坐享其成,除了袭杀关羽丶击败刘备,几乎清一色防守。而功臣吕蒙和陆逊也不得善终。孙权后来残暴统治也一直延续到吴亡。

这样,蜀魏自然成了三国两大劲敌,而东吴也就边缘化了。

为什么感觉东吴的实力强于蜀国,但是在三国历史存在感不如蜀国?

东吴的实力两倍于蜀汉,北伐次数规模也多于蜀汉。但确实东吴的存在感确实是不咋样。无论是民间还以是历代史家对东吴并没有什么好感。我认为主要有原因:首鼠两端、其位不正、残暴戮杀、治理最差等

首鼠两端:

公元208年孙刘联盟击败曹操,三家瓜分了荆州。刘备得到的地盘是最多的。东吴无时无刻想要夺荆州。公元215年三月曹操征汉中,因为韩遂等人有跟刘备联合意图。而孙权此时却在背后捅刘备一刀。派吕蒙率军攻打荆州的零陵、桂阳、长沙三郡。刘备不得以跟孙权议和,承认东吴占有桂阳、长沙两郡。公元217年孙权跟曹操又互通友好,并通婚。孙权一边骂曹操是汉贼一边又通好。公元219年关羽北伐,威震华夏。洛阳周围吏民纷纷起事响应。曹操大本营邺城也有人密谋起事。而这时孙权却向曹操称臣,还公然讲曹操应称帝。孙权上书称臣,称说天命。然后在背后捅关羽一刀,偷袭荆州。为三国志作注的裴松之大骂孙权包藏祸心,帮助曹操除害,这是消灭汉室宗室子弟勤王的军队,在曹公准备迁都的计划,拯救大汉的计划,因此停止。义军所到之处,应该在孙家。意指孙权不忠不义,刘备东征军队是义军。孙权潜包祸心,助魏除害,是为翦宗子勤王之师,行曹公移都之计,拯汉之规,於兹而止。义旗所指,宜其在孙氏矣。

蜀汉一直高举兴复汉室剿灭国贼的旗号。孙氏世为汉臣反而助贼。孙权夺荆州后又密谋夺益州。孙权把关羽的人头送到曹操那里去。曹操表奏孙权为骠骑将军、假节领荆州牧、封南昌侯。孙权接着派人进贡。孙权还任命周泰为汉中太守,刘璋为益州牧。从法理上否定刘备这个益州牧,也有以刘璋引诱其旧部的意图。当时孙权率军坐镇公安。三国志:后权破关羽,欲进图蜀,拜泰汉中太守。权复以刘璋为益州牧,驻秭归。公元220年因曹丕弃襄陵,孙权趁机北上夺下襄阳,后被曹丕夺回。公元221年八月孙权向曹丕称臣,并接受吴王封号。对于孙权接受曹魏封爵,东晋孙盛直言孙权连匹夫都大如。孙盛讲:以前伯夷、叔齐不屈服周朝,鲁仲连不愿为秦朝子民。凭着匹夫之志,都知道义不容辱,何况列国的国君三分天下,怎么能接二连三屈节,既然称臣于魏又不接受魏国给予封号。昔伯夷、叔齐不屈有周,鲁仲连不为秦民。夫以匹夫之志,犹义不辱,况列国之君三分天下,而可二三其节,或臣或否乎?公元222年九月魏吴交战。孙权可谓脸皮之厚无人能及。向曹丕向书讲请求让他改过自新。如果他的罪不能改过,那不用陛下您处置。我会把土地百姓还给魏国。请让我去交州终老吧。卑辞上书,求自改厉,"若罪在难除,必不见置,当奉还土地民人,乞寄命交州,以终馀年。对去使蜀汉的使者讲我已经收到刘备的书信,你告诉刘备我已经知道自己错了,请求恢复以前的关系。近得玄德书,已深引咎,求复旧好。

公元223年刘备去世,孙权派人去吊丧。孙权通过士燮引诱蜀汉南中豪强反叛。任命雍闿为永昌太守,还任命刘璋儿子刘阐为益州刺史。前面才跟刘备复通后,接着就做这样的事。三国志:燮又诱导益州豪姓雍闿等,率郡人民使遥东附,权益嘉之。南中豪率雍闿据益郡反,附於吴。权复以璋子阐为益州刺史,处交、益界首。这一年十一月蜀汉东吴重新恢复联盟。但孙权直到公元225年才跟曹魏断交。公元234年八月诸葛亮去世,孙权担心魏国会趁机伐蜀,増派万人驻军巴丘。孙权有两个打算,一方面打算救援蜀汉,另一方面企图趁势与魏国争分蜀汉土地。蜀汉得知,也增加了永安的守兵,以防万一。三国志:及亮卒,吴虑魏或承衰取蜀,增巴丘守兵万人,一欲以为救援,二欲以事分割也。蜀闻之,亦益永安之守,以防非常。蜀汉宗预使吴,以查探情况。孙权责问宗预:东西两国跟一家人一样,听说你増加白帝城的守卫,为何?宗预回道:我认为东吴增添巴丘的军队,蜀汉才增加白帝的守兵,都是事情和形势使然,全不值得过问。孙权听了大笑。

公元223年十一月蜀汉东吴重新恢复联盟,孙权也跟曹丕断绝往来。但是孙权并没有跟蜀汉同心北伐的心思。但公元228年蜀汉北伐时,东吴根本没有任何响应的军事行动。石亭之战在蜀汉第一次北伐半年后。在公元227年三月诸葛亮率军进驻汉时,后主刘禅颁布给诸葛亮的诏书中就提到了在蜀汉北伐时东吴也同时北伐,孙权也同意了。吴王孙权同恤灾患,潜军合谋,掎角其后。在魏吴石亭之战后,司马懿计划从荆州方向进攻东吴,并把张郃所部调往荆州。公元228年十二月诸葛亮北伐陈仓以支援东吴。使魏贼不得尽力向东。有人认为张郃去荆州是支援石亭之战,这个说法是错误的。石亭之战时间是八月。而张郃到达荆州已经是冬天,因为这年冬天水浅大船难以航行所以暂停伐吴,时间隔了几个月。司马宣王治水军於荆州,欲顺沔入江伐吴,诏郃督关中诸军往受节度。至荆州,会冬水浅,大船不得行,乃还屯方城。诸葛亮复出,急攻陈仓,帝驿马召郃到京都。公元234年诸葛亮大举北伐,亲自写信给孙权两家联合北伐。孙权是五月份北伐,七月份在魏国援军还有数百里到达前就退军了。不得不说孙权只是应付蜀汉。连魏主曹叡都预料可能他还没到,孙权就会退军。敕诸将坚守,吾将自往征之,比至,恐权走也。

其位不正,却指责蜀汉:

历来正统有多种依据:以得地多者为正,以居为久者为正,以前代血胤为正,以居前代旧都为正,以后代所承者为正,以中国种族为正。就是说以地盘最大大、存在时间更久的、前朝血脉所建立、前朝首都所在地、后朝所承认者、中国人建立。中国种族是指当有蛮夷政权并立的时候。这些来判定是不是正统。当然正统还有很多种说法。例如尧舜之道,这个指的是禅让。当然谁都知道禅让是逼迫的,但至少法理上说的过去。还有就是王道所在,东晋习凿齿就认为不应以尧舜之道为正统而是以王道所在为正统。因为王道在蜀汉,所以晋朝的正统应继承于蜀汉。习凿齿的观点在宋朝达到顶峰。

曹魏得国首先是因为汉朝禅让。虽然是逼迫,但北方地盘是曹操南征北战三十年打下来的。按上面所说的条件曹魏有:以得地多者为正,以居前代旧都为正,以后代所承者为正。蜀汉的建立者刘备是汉景帝子中山靖王的后人,虽然是远的不能再远。但蜀汉政权也占了以前代血胤为正这一条。而且当时也没有其他汉室宗亲比刘备更有资格和实力延续汉室。备畏天明命,又惧汉阼将湮于地,谨择元日,与百寮登坛,受皇帝玺绶。脩燔瘗,告类于天神,惟神飨祚于汉家,永绥四海!

而东吴连一条都没有占到。在公元200年时连曹操都不敢讲汉室将亡。而东吴鲁肃却对孙权讲汉室不可复兴,还要孙权建帝号图天下。而且多次说起这事。汉室不可复兴......然后建号帝王以图天下,此高帝之业也。公元229年孙权称帝登坛时特意回头对众人讲当年鲁肃就想到了今天。昔鲁子敬尝道此,可谓明於事势矣。对于鲁肃这样的行为,习凿齿定义为小人。习凿齿认为君子就当公忠体国辅助皇帝。即使不成功,也可以躬耕隐固。(不少汉臣不愿效命于曹氏隐居在野)为何以人臣之礼对待孙氏,何况在汉室尚存的时候。夫君子之道,故将竭其忠直,佐扶帝宜,尊崇宁时,远主名教。若乃力不能合,事与志违,躬耕南亩,遁迹当年,何由尽臣礼于孙氏,于汉室未亡之日邪?习凿齿对诸葛亮的评价:诸葛武侯龙蟠江南,托好管、乐,有匡汉之望,是有宗本之心也。这也是历代推崇诸葛亮的原因之一。因为当朝者肯定不希望有像鲁肃、孙权这样直言当朝亡,我当皇帝。

东吴老是称臣于曹魏,又指责曹操、曹丕是汉朝孽臣篡夺神器。公元222年东吴群臣劝孙权称帝。孙权还假惺惺地讲:大汉王朝衰败,我未能拯救大汉,那里有那个心思。东吴自己从未做过什么拯救大汉的事,连口号都没有。东吴却厚着脸皮指责蜀汉。公元221年刘备东征,诸葛瑾写信给刘备。信中讲:“奄闻旗鼓来至白帝,或恐议臣以吴王侵取此州,危害关羽,怨深祸大,不宜答和,此用心於小,未留意於大者也。试为陛下论其轻重,及其大小。陛下若抑威损忿,蹔省瑾言者,计可立决,不复咨之於群后也。陛下以关羽之亲何如先帝?荆州大小孰与海内?俱应仇疾,谁当先后?若审此数,易於反掌。"先帝指的是汉献帝。诸葛瑾以大义责备刘备,那东吴又干了什么事?相助汉贼曹操就大义了吗?裴松之认为陈寿把诸葛瑾的书信记载下来完全是多余的。载之於篇,实为辞章之费。

公元222年十二月孙权派郑泉使蜀汉。刘备责问孙权为什么不回信。我认为孙权不回信是因为不知怎么称呼刘备。称呼为皇帝吧,孙权不愿意。称呼为汉中王吧,刘备肯定不满。郑泉反而指责刘备讲:曹操父子欺压汉室,最终夺其位。殿下身为宗室,没有带头讨伐曹魏。反而先称帝,不符合天下人心。所以吴主才不回信。吴书的记载刘备听了很惭愧,我认为这是扯淡。东吴大臣居然高举大义指责蜀汉。在关羽北伐时,东吴怎么没有为海内率先,而是助曹。泉曰:"曹操父子陵轹汉室,终夺其位。殿下既为宗室,有维城之责,不荷戈执殳为海内率先,而於是自名,未合天下之议,是以寡君未复书耳。"备甚惭恧。

公元224年东吴派张温使蜀汉。张温跟蜀汉大臣秦宓有一场辩论,其意是争正统。张温问天有没有头?秦宓回答:有,在西方。意指天的头在蜀汉。张温又问天有没有姓?秦宓回答:姓刘,因为天子姓刘。张温又问:太阳是不是从东方升起?意指正统起于东吴。秦宓回:虽然太阳从东方升起,但最终落于西方。意指天下终属于蜀汉。公元225年时孙权试探地问蜀汉使臣邓芝。如果两家灭魏后,分治天下,这不也是很快乐吗?邓芝回答:天无二日,民无二主。如果大王未知天命,那我们双方就准备好战争吧。孙权忍了四年就不再忍了。公元229年孙权称帝,居然让群臣告知蜀汉希望并尊二帝。为了当皇帝真是连脸都不要。除了孙权还真没有那个政权这样干的。

残暴戮杀:

孙策所建立的江东政权,过于依赖武力。三国志:孙策在吴,张昭、张纮、秦松为上宾,共论四海未泰,须当用武治而平之。武力并不是说不对,但光靠武力就行的。当时坐在后面的江东人陆绩大声讲:今论者不务道德怀取之术,而惟尚武,绩虽童蒙,窃所未安也。孙策在平定江东时诛杀不少英豪。例如吴郡高岱,孙策曾把他下狱,很多人为他求情。孙策以他得人心杀之。杀了很人心的人,那孙策就失去人心。曹操不杀刘备和厚待张绣就是为了争取人心。吴录:知交及时人皆露坐为请。策登楼,望见数里中填满。策恶其收众心,遂杀之。孙策诛英豪的记录见于各史料。《会稽典录》曰:“孙策平定吴会,诛其英豪。《傅子》:孙策转斗千里,尽有江南之地,诛其名豪,威行邻国。《三国志》:策新并江东,所诛皆英豪雄杰能得人死力者也。孙权也曾诛沈友,据吴录当时孙权问他有人说你要造反?他知道自己难幸免,于是讲:主上在许,有无君之心者,可谓非反乎?

东晋人孙盛评价孙氏政权:业非积德之基,邦无磐石之固。这也许是赤壁之战前东吴大臣纷纷劝孙权投降原因之一。孙权当皇帝后一手炮制了吕壹事件和南鲁党争。炮制这些事件就是因为当年跟江东人缓和起用大批江东人,已经威胁到政权的安危。帝王可不会因为你有没有反意,而是顾忌有没有这样的实力。任中书典校郎,监察中央和地方州郡。曾告丞相顾雍、左将军朱据、江夏太守刁嘉等人。太子孙登数次谏,孙权不听。于是大臣都不敢说话。太常潘濬得知太子劝谏都不管用,于是准备在宴会时亲自刺杀吕壹。但是可惜的是让人告密。潘濬和陆逊谈起吕壹只得流泪。时中书典校吕壹,窃弄权柄,擅作威福,逊与太常潘濬同心忧之,言至流涕。事情闹太大后把吕壹下狱后,丞相顾雍前去审理。顾雍对他讲:你还有什么想说的吗?吕壹只是叩头不说话。三国志:壹叩头无言。因为吕壹知道自己是弃子说了也没用。

孙权因吕壹事件自我批评承认错误,并派中书郎袁礼代自己向各位大将致歉,借机向各位大将询问政事应该作些什么样的变革。但每个人都以自己不负责管理民政事宜为借口,不肯陈述自己的意见,把责任全都推给陆逊、潘濬。两人见到袁礼,伤心流泪言辞悲切,以至怀有恐惧的心理,内心极不自安。并以时事当有所先后,各自以不掌民事,不肯便有所陈,悉推之伯言、承明。伯言、承明见礼,泣涕恳恻,辞旨辛苦,至乃怀执危怖,有不自安之心。我认诸葛瑾、步骘、朱然、吕岱等人不说话是因为避祸。早在诛吕壹之前,步骘前后十多次上书也不管用。

公元242年孙权册封孙和为太子。阚泽为太子傅,薛综为太少傅,蔡颖、张纯、封俌、严维等为太子侍从。本来孙权这样的安排是没有什么问题的。但是孙权给鲁王孙霸的待遇跟太子孙和是一样的,这就使得一些人动了心思。三国志:霸为鲁王,宠爱崇特,与和无殊。东吴的将军和大臣分别支持太子孙和、鲁王孙霸。殷基通语曰:中外官僚将军大臣举国中分。三国志:二宫并阙,中外职司,多遣子弟给侍。当时孙权对侍中侍中孙峻讲:"兄弟不和睦,臣下分部,将有袁氏的失败,被天下人耻笑。一人立,怎么能不乱?”孙权这样说完全是在胡扯,要不是他给鲁王的待遇跟太子一样怎么会举国中分。孙权的处理办法是禁止太子孙和、鲁王孙霸跟外界的往来,让他们专心读书。三国志:权禁断往来,假以精学。

孙权立儿子孙和为太子时并未封孙霸为王。当时百官上奏请求立皇后和四个儿子为王。孙和是太子,其母王夫人当然应该立为皇后。四子是休、霸、亮、奋。孙权不同意,理由是天下未定,百姓劳苦,而且有功劳的人或没有封赏,饥寒的人还没有抚恤,滥割上地使子弟富裕,崇尚爵位来宠幸妃妾,我十分不可取。放弃这个讨论。但是八个月后百官再次上奏请求立皇后和封诸王。 八月,立子霸为鲁王。 下面列下太子党和鲁王党和他们下场

太子党:太常顾谭(流放)、骠骑将军朱据(贬、杖一百)、太子太傅吾粲(处死)、顾承(流放)、姚信(流放)、扬武将军张休(赐死)、尚书仆射屈晃(杖一百,罢免)、无难督陈正(诛族)、五营督陈象(诛族)、太子辅义都尉张纯(弃市)等

鲁王党:杨竺(处死,流尸于江)全寄(诛)、吴安(诛)、孙奇(诛)杨穆(流放)等

公元250年孙权废掉太子孙和,十多人因劝谏被杀和流放。孙和并没有罪。群司坐谏诛放者十数。同年赐死孙霸。东晋人评价:孙权年老志衰,谗臣在君侧,废嫡立庶,以妾为妻,可以说是缺少仁义。现在伪设符命,求福于妖邪。将要灭亡的征兆,不是很明显吗!权年老志衰,谗臣在侧,废適立庶,以妾为妻,可谓多凉德矣。而伪设符命,求福妖邪,将亡之兆,不亦显乎!在废掉太子之前孙权逼死了陆逊。陆逊死后,儿子陆抗送父灵柩东归,进京向孙权谢恩。孙权以杨竺控告陆逊的二十件事来责问陆抗,禁绝他拜会宾客,派宫中使者临门盘诘,陆抗不加思索,事事都作出有条理的辩答,孙权心中不满渐渐消退。孙权不过是为了缓和跟江东士族的关系。杨竺是鲁王党的人,孙权痛恨到把他处死并流尸于江。而在孙权处死杨竺之前,太子太傅吾粲就上书地杨竺调离京师,吾粲反被孙权处死。 公元251陆抗到京城治病。病好正该回去时,孙权流泪与他告别,对他说:“我过去听用谗言,对你父亲在君臣大义上不笃厚,因此亏待了你。我前后责问的材料,一把火烧灭干净,不要让人再见到。”三国志:权涕泣与别,谓曰:"吾前听用谗言,与汝父大义不笃,以此负汝。前后所问,一焚灭之,莫令人见也。"所以孙权责问陆逊的话不为人所知。 我估计孙权是恐后人议论才让烧掉。

孙权的五位顾命大臣,只有一位是病死,其余皆死于非命。对比同时期,蜀汉相对稳定的多。蜀汉很少戮杀大臣。蜀汉灭亡时诸葛亮子瞻孙尚、张飞孙遵、赵云子广、傅彤子佥、李恢侄球、黄权子崇等人皆战死。司马炎评价:天下之善一也。刘禅投降后霍峻子弋、罗蒙子宪各保一方。刘禅投降的消息传来他们的反应:(罗宪)乃率所统临于都亭三日。(霍弋)弋素服号哭,大临三日。(姜维军中)将士咸怒,拔刀砍石。据汉晋春秋霍弋不投降的原因是要看魏国如何待刘禅。汉晋春秋:若主上与魏和,见遇以礼,则保境而降,不晚也。若万一危辱,吾将以死拒之,何论迟速邪!而对比东吴灭亡之际:明日当发,其夜众悉逃走。

治理最差:

东吴于是多次发行大钱(就是大面額的铜钱)榨取百姓血汗。据三国志公元236年铸大钱,一当五百。就是说一枚大钱抵原来的五当铢小钱五百。(大钱的重量也就是原来四五个小钱,也就是说五百铢小钱可以铸一百个大钱。然后可以换五万小钱。)赤乌元年春(公元238年),铸当千大钱。(说明东府库一空)刘备当年夺蜀后发行直百钱就让后世骂的不行。孙权比刘备更历害。近些年出土了东吴的当二千钱、五千钱,但三国志中并没有记录。有人猜测是私人铸的。但我有个疑问就是私人铸的老百姓认吗?东吴政权认吗?就算私铸也是造东吴已发行的货币。就好比现在中国最大面额是一百,总不能造假币的造五百吧。而近些年从东吴官员墓中发现大量的蜀汉货币,东吴货币很少。有人认为因为蜀汉从东吴大量购买物资。我觉得不全是这个原因。我认为正是因为蜀汉货币价值远比东吴货币购买力高,所以东吴官员才陪葬蜀汉货币。正如现代一些国家因通货膨胀而使用外国货币是一样的道理。

从孙权多次下诏也可得知,东吴百姓不堪重负。1公元234年:战争长期不停,百姓苦于徭役,年成有时歉收。要放宽各种拖欠的租税,不要再督促课征。2公元238年:天下尚未平定,敌仇仍然存在,军民十分勤苦,我确实清楚明白。然而过分劳累百姓,这也是实在不得已而已。3公元240年:近期以来,百姓所负赋税徭役甚重,又碰上水旱灾害的年岁,粮食歉收,而官吏或有不良者,侵占百姓务农时间,以致造成人民饥饿困苦。4公元242年:现在天下尚未平定,百姓劳苦物资贫乏。5公元250年:免去拖欠的赋税,借贷给百姓种粮。6公元251年:省徭役、减征赋,解除百姓因赋税徭役带来的苦累。

东吴的内乱也是三国之中最多的。一些人指责蜀汉南征并没有收复南中,后面也有叛乱。如果看了东吴,就不会有这样的想法。 孙权期间大小二十次叛。规模数万人的七次、万人的有五次,剩下九次数千人和数目不详。杨州十六次以上。平叛时间短则数月、中则一年、长则数年。东吴官员骆统给孙权上疏提到因为连年战争徴役频繁,老百姓生活艰难,生了儿子也养不起只能抛弃。三国志:又闻民间,非居处小能自供,生产儿子,多不起养,屯田贫兵,亦多弃子。

其他的原因就不再详述。其实魏晋也看不起东吴。

为什么感觉东吴的实力强于蜀国,但是在三国历史存在感不如蜀国?

三国时魏蜀吴三国鼎立,共同演绎了一曲气壮山河、荡气回肠的历史赞歌;但看完小说的人常常会掩卷遐思 ,感觉三国里的故事总是发生在吴国的少,好像存在感不如蜀国,这到底是什么原因呢?

一、因为三国演义小说的作者在创作中秉承传统的封建思想,认为蜀汉为三国中的正统,是汉朝的延续和继承;所以在书中突出蜀汉事迹的描写,在故事叙述和演绎中吴国往往成为陪衬和配角。

二、吴国的国策一贯遵循随遇而安和保守防御的策略,孙权继承父兄基业已历三世,国土尽占江东富庶繁华之地;所以在安逸清闲环境里生活的各阶层人士不想战争,只想渡过平安富足的日子,造成了吴国和另外两国摩擦少的原因。

三、蜀汉政权自己认为代表汉室正统,所以它的使命和口号就是要完成统一大业,要统一必须先要消灭国力强大的魏国,由此魏蜀两国展开了数十年的战争 ;战乱频繁,如蜀国的六出祁山、九伐中原和荆州争夺战、汉中战役等都是以蜀国为主角开展的,孙吴除了后期的夷陵战役外再没有大的争斗角逐场面。

正因为蜀国发生的战争最多 ,它的故事和传说在三国中也就最突出;东吴偏安一隅,没有和魏蜀争夺天下雄心壮志,给人造成了在历史上存在感不如蜀国的感觉。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。