古代战争中没有现代电子通讯设备,人员调动是如何操作的?

都说古代通讯基本靠吼,那么在古代战场上,到处都是人吟马嘶,环境如此之嘈杂,怎么传递军令呢,总不见得还得靠吼吧?

其实古人有古人的办法,这一套方法运行了几千年,直到被现代科技的无线电等取代。

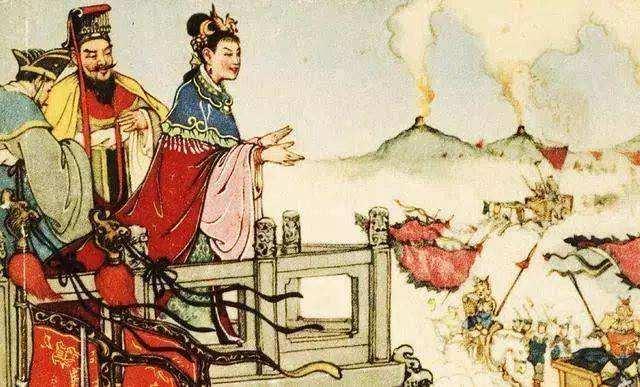

说起古代军事情报的传递,我们就会想到烽火和狼烟这是最早最简单的一种传递军情的方式,大家都熟悉的烽火戏诸侯。在这个故事中,烽火狼烟就已经出现了,周幽王为了博美人褒姒一笑,点燃了烽火。很快,周围的诸侯国兵马,就屁颠屁颠的赶了过来,准备勤王。

从中我们不难看出这一套烽火狼烟的制度已经相当的完善,周天子和附近几大诸侯国之间的,已经形成了良好的默契。

所谓的狼烟烽火就是古代边境的士兵,发现了敌人,为了第一时间传递军情,在烽火台上点燃一种特制的燃料。燃烧这种燃料所产生的烟雾直冲霄汉,在环境没有受到大规模污染的古代,这样一道烟气非常引人注目,很快就会被下一个烽火台所发现。

然后一站一站地接力下去。这是一种高效的传递军情的手段。当然。所谓的狼烟和夫妻肺片一样,人家夫妻肺片里没有夫妻,这里的狼烟里面也没有狼。有人曾经测试过,这些狼烟的成分里根本就没有所谓的狼粪。

第二就是令旗话说我们熟读中国古代小说的朋友们都会觉得令旗这个东西我是中国古代豆腐渣工程的杰出代表,他的出场就是负责被风吹断。确实在我们古代战争小说中令旗的使用很少被描写,古代的作者们通常用折断令旗这种另类的方式来暗示大家此战必然不利。

然而,在古代真正的战场上,令旗的作用是非常大的,它是最有效的现场调度的工具。令旗会根据主帅做出的指示,第一时间做出规定的动作,引导部队进行调动变化,进行战场实时指挥。可以说,令旗是主帅战场意志的体现。所以这个令旗兵还真不是你想当就能当的。

第三战鼓古代打仗对阵型,对于一场战争的胜利是取到决定性作用的。阵型严整整齐划一的部队,不仅能够在心理上对敌人造成强烈的威慑,而且还能最大限度的发挥战斗力。

可是如何能够使得那么多士兵做到步调一致,从尔保证整个阵型的有条不紊向前推进呢?

在这个问题上,战鼓就要起到很大的作用,这就像我们军训时教官喊的121口令一样,我们通过教官的口令,调整脚步,做到整个队列整齐划一。战鼓也是如此,大家根据这个鼓点来调整自己的步伐,控制好自己的速度,形成一个整齐的排面,向敌人发动最强的攻击。

总结所以说大家千万不要小看古人的智慧,虽然在古代,由于科技水平的限制,没有那种特别高效的点对点的传输设备,但是古人依然用自己的方法为我们演绎了一场又一场的精彩战例。

古代战争中没有现代电子通讯设备,人员调动是如何操作的?

古代战争中没有现代电子通讯设备?是怎么调动人员的?有烟火传递信息,有信鸽传递信息,有快马传到驿站,驿站的快马接力,一站,一站的传递到指挥兵部,交接完毕!

古代战争中没有现代电子通讯设备,人员调动是如何操作的?

在古代战争中,军队调动,部队行军,战争列阵,战场进退,士兵突击,紧急救援,情报传递等等,都需要上传下达,互相联系,用兵如一,这就需要解决通信联系的问题。尽管古代没有电子通讯设备,但聪明的古人依然想出了很多办法来解决信息传递问题:

一、虎符、密信

战国时期,国君掌控国家军队,预先制造一些青铜虎符,也称兵符,上刻相关文字。虎符中分为二,由国君保管。任命将帅时,由国君发给将率半只虎符为凭信,将率完成任务后,要把军队还给国君,同时把虎符也交给国君。如果国君中途有变化,如另有任命或另有调动、差遣,那么,国君就要把自己保管的那半只虎符拿给将率,由将率合二为一,进行查验,查验无误后,再服从国君命令。

信陵君魏无忌盗虎符、杀将率晋鄙,统领其军,以救赵国,就是有名的例子。

密信就相当于现代的字谜、密码,传令兵藏好密信,把它传递出去,即使传令兵被敌方截获,也不知道内容。

二、驿站

驿站是古代供传递军事情报的官员途中食宿、换马的场所。驿站也称为邮驿、备有快马、车辆。一般三十里设一个驿站。根据事情缓急,有八百里加急,即日行八百里;六百里加急;五百里加急;三百里传送等等。

在宋朝时,驿传有步、马、急递三等,急递日行四百里。熙宁年间又有金字牌,以朱漆木牌镶金字,日行五百里。岳飞一日之内在前线接到的十二道金牌,即是朱漆金字牌。

三、烽火台

又称烽燧,俗称烽堠、烟墩、墩台。古时用于点燃烟火传递重要消息的高台,烽火台大多设在边关地带,如有敌国侵略入境,就点燃烽火,白天看烟,夜晚看火。据说狼粪能产生大量烟雾,故又称狼烟。

四、金鼓、旌旗

军中设六纛、五麾、金鼓等。

根据《司马法》,一般指挥部队的鼓点,有命令旗帜开合的;有命令兵车驰驱的;有命令战马奔驰的;有命令步兵前进的;有命令交兵接刃的;有命整齐队形的;有命令起坐行动的,计有七种鼓点。

还有两军列阵开战时,如鸣金(锣或铎)收兵,擂鼓进攻等等。旌旗同样可以指示进攻方向、变化队形等。

五、号炮、鸣镝

军中用来传达信息的火炮。

鸣镝也叫响箭,古时一种射出去带响的箭,多用于发号令。

古代战争中没有现代电子通讯设备,人员调动是如何操作的?

就靠跑腿或骑马,朝庭不也经常接到

急报吗?(一个驿站一个驿站的快速

往下传递)

古代战争中没有现代电子通讯设备,人员调动是如何操作的?

最早认识的就是褒姒戏诸候。原本烽火台就是调令诸候军事力量传信快速指挥的措施手段,可这里只是为满足褒姒取悦而荒唐的闹剧。

古代疆域辽阔,中央为保证安全,于是会屯兵各处边疆,而古时进犯最多的是匈奴突厥,于是在沿途会设置许多快绎,儿时听书就有八百里加急的说法也就是兵站的联络点。一旦发生战争,京城与边境的联络用的是快马传递指令。而绎站常年会养着备用的俊马以时换驾,这是一种通讯手段。

古时战埸的指挥、调兵则就用信号旗作为旗语来调动运兵。还有童时听书,在故事情节中常常出现鸣锣收兵的用词和击鼓出阵的句子,可见这类工具在古代战争中也起到传令的信号作用,而击鼓还起到激励士气的功效。

旗语,直到现代尚还适用于海军领域。

古代战争中没有现代电子通讯设备,人员调动是如何操作的?

古代中国么,有声音信号:闻鼓则进,鸣金收兵;有视觉信号:旌旗所向,马首是瞻。超出声音和视野的就要靠传令兵了。国外也差不多,以鼓号为令。不同的鼓点和号音代表不同命令,比如冲锋号、集结号……军鼓除了号令,还有统一步伐维持阵列的作用。但旗鼓号令大都是由上而下的,确实做不到与基层双向沟通,所以由局部扩散到群体的慌乱导致溃败,一旦发生,指挥官是无法应对的。此时唯一的方法,不是发号施令,而是统帅或某个部将率身垂范,身先士卒,决死突击。如果反冲锋成功,或许能重振士气,稳定阵线。比如安史之乱收复长安之战,唐军全线动摇陷入慌乱的时候,李嗣业率本部两千步卒列阵逆袭,手持陌刀如墙而进,终于挽狂澜于既倒,成功稳定了唐军阵线。再比如后周高平之战,在周军部分崩溃逃跑之际,赵匡胤张永德率数千禁军抢占有利地形决死反击,柴荣也率近卫亲冒矢石督战,终于反击成功大败北汉。但大部分时候,一旦恐慌扩散,军令就会失效,还是会兵败如山倒。所以防止恐慌崩溃不是靠军令,而是靠纪律和训练。再辅以一定“思想工作”。培养出一支泰山崩于前而不变的强兵,才是根本。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。