秦朝军队为何短短十年就扫荡了六国?

秦国在进入战国之初,其实并不强大,秦人勇于私斗,怯于公战,没有文化底蕴,这是山东六国对秦国的共识。

为什么秦国最终能够统一天下呢?

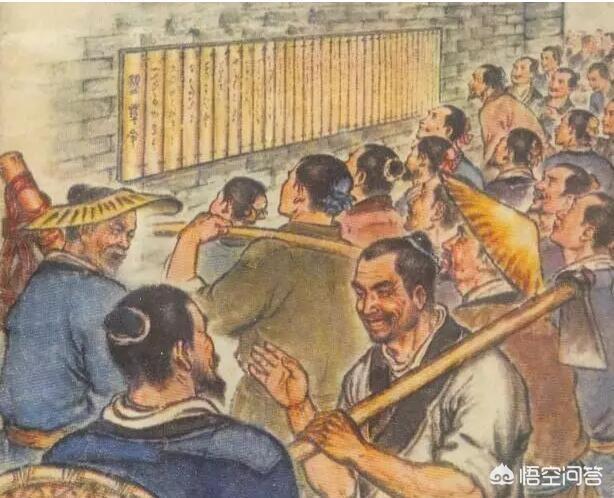

我认为首先在于军功爵制度秦国之所以能够由七国之末一跃成为超强战国,最大的功劳在于商鞅。商鞅变法改变了整个历史走向,他是在那个时代最彻底的变法者。首先,商鞅推行的军功爵制度,使得普通百姓有了上升的阶梯,只要通过勤于耕作,或者勇于征战,就能够获得相应的爵位。

相对于农事劳动,靠天吃饭这种事情,打仗砍人头,这种方法似乎能够更快地积累军功,获得更高的爵位。所以使得秦军凶悍无比,作战时不顾牺牲,勇往无前。

同时,他又废除了贵族的世袭爵位,贵族要想获得更高的爵位,拥有更好的收入,更高的权威,必须通过打仗,立下战功,方才能够实现。这也使得原本躺在祖先功劳上吃喝的贵族们,不得不通过自己的努力打拼,去获得爵位,这在一方面也大大提升了秦军的战斗力。

第二,秦王招贤纳士,求贤若渴很奇怪,秦国的人才往往都是从其他国家引进的,比如商鞅就是卫国人,吕不韦也是卫国人,李斯是楚国人,范雎也不是秦国本土人士。这种海纳百川的胸怀,使得各种人才对秦国趋之若鹜,他们也将自己平生所学倾囊而出,报答秦王的知遇之恩。

在政治上,在外交上,在军事上,为秦国鞠躬尽瘁,死而后已。著名的秦国武将世家,诞生了打的匈奴不要不要的蒙恬的蒙氏家族就是齐国人,靠着这些归化的秦国人,整个秦国迅速强大起来,最终成为了天下的霸主。

第三,山东六国已被极度削弱其实秦国在最终的统一战争之前已经做了充分的准备,随着秦国司马错攻灭了巴蜀两国,占据了整个成都平原,形成了对楚国的大包围。经过不断地打击,楚国这个最大战国已经被严重的削弱。

而在长平之战后,赵国一下子损失了40几万精锐,原本在对抗中不落下风的赵国从此一蹶不振。虽然在后期靠着李牧的最后一代赵国名将,仍然取得过对秦军的军事胜利,但是国力的恢复是一个漫长的过程。40几万人的损失,不是一朝一夕就能恢复过来的,所以当时仅次于秦国的最强战国赵国已经不在自己的巅峰。

最后一点就是秦国的外交策略的成功虽然看上去最后秦国花了十年就统一了中国,其实秦国的准备工作做得很细致。早在几十年前就开始了,尤其是范雎的远交近攻的政策,集中火力打三晋。而对东方的齐国交好,麻痹齐国,使得齐国放松了对秦国的警惕,这也使得秦国最终不费吹灰之力就统一了六国。

秦朝军队为何短短十年就扫荡了六国?

秦国军队能在十年左右就能扫荡六国,既有秦始皇领导的团队以及秦国将士们的功劳,更是秦国几代人多年努力的成果。主要原因有:

一、 秦国积极招贤纳士,敢于重用来自各地的人才。例如(1)商鞅是卫国人;(2)范雎是魏国人;(3)大将蒙骜是齐国人。等等

二、 秦孝公重用商鞅,推动变法。变法的主要内容有(1)发展生产,奖励耕织;(2)奖励军功;(3)改革户籍制度;(4)统一度量衡;(5)制定秦律。等等。秦国实施变法以后,综合国力迅速提升,逐渐成为战国七雄中实力最强的国家。

三、 秦国派白起等将领率军多次攻打韩赵魏楚等国,夺取这些国家的大片土地,持续削弱这些国家的综合国力。尤其是长平之战,秦军将赵军打得大败,坑杀赵国将士四十多万人。赵国当时大部分青壮年都死于长平之战。这一战使赵国元气大伤,从此无力与秦国争锋。

四、 秦国实行范雎提出的“远交近攻”政策和张仪提出的“连横”政策,对其他国家分化瓦解,各个击破。

五、 秦国使用重金收买敌国大臣,从敌国内部进行分化。例如:秦国使用重金贿赂赵国大臣郭开。于是,郭开在赵王面前多次诋毁老将廉颇。廉颇被迫逃离赵国。后来,李牧担任主帅率赵军抵抗秦国入侵。郭开又在赵王面前诋毁李牧。赵王一怒之下罢免李牧。李牧拒绝交出兵权,惨遭赵王派去的使者杀害。李牧死后,秦军大败赵军,攻下赵国都城邯郸,俘虏了赵王。赵国灭亡。

六、 作为秦军统帅的秦始皇为消灭六国也做出了卓越贡献。(1)秦始皇命令韩国人郑国修建郑国渠灌溉土地。郑国渠修建完成以后,解决了秦国关中地区的水患问题,使秦国的关中地区变成了土地肥沃的富饶之地和秦国的大粮仓。秦国关中地区从此为秦军征战四方提供了充足的粮食。(2)秦始皇慧眼识珠,重用王翦、蒙恬、李信等优秀将领,将韩赵魏等六国逐个消灭。

通上以上这些,可以看出秦朝军队能在短短十年就扫荡了六国,统一全国,不光是秦始皇带领的团队的功劳,更是秦国无数人呕心沥血长期努力经营的结果。

秦朝军队为何短短十年就扫荡了六国?

我认为主要是商鞅变法使秦国富国强兵,成为战国后期实力最强的国家

商鞅自公元前356年开始变法,政治上,商鞅改革了秦国户籍、军功爵位、土地制度、行政区划、税收、度量衡以及民风民俗,并制定了严酷的法律。打击并瓦解了旧的血缘宗法制度,使国家机制更加健全,中央集权制度的建设从此开始;经济上商鞅主张重农抑商、奖励耕织,改变了旧有的生产关系,废井田开阡陌,从根本上确立了土地私有制;军事上奖励军功,达到了强兵的目的,极大的提高了军队的战斗力,使秦国发展成为战国后期最强大的国家,为秦的下一步的战略发展创造了有利的条件,为统一全国奠定了基础。

商鞅变法是战国时期一次较为彻底的封建化变法改革运动,顺应了封建历史发展的潮流,推动奴隶制社会向封建制社会转型,符合新兴地主阶级的利益,大大推动了社会进步和历史的发展。通过改革,秦国废除了旧的制度,创立了适应社会经济发展的新制度,从而有实力横扫六合,统一全国。

秦朝军队为何短短十年就扫荡了六国?

秦朝是中国历史上第一个大一统的封建王朝,秦王嬴政更是自封始皇帝。

我总结的,秦国之所以能用十年时间就扫平六国,有两个原因:一,秦王礼贤下士;二,秦国“二十等军功爵制”激励了秦人的斗志;三,得巴蜀,钱粮充足。

一,秦王礼贤下士不得魏惠王重用的商鞅谈到秦国,受到秦孝公的重用。商鞅在秦国变法,使得秦国在政治、军事、经济、社会制度等给个方面适应了历史发展的需求,国力大增,成为战国中后期实力最强的国家,更为嬴政统一六国奠定了基础。

秦惠王重用张仪,创“连横”,破五国“合纵”之策。

秦国还有一大批良将,白起,王翦父子等

二,军功制度商鞅变法,废井田制,承认土地私有,激发了农民的生产积极性;军功制度,更是激发了秦人血液里好斗的血性

三,得巴蜀巴蜀自古就是粮食产区,秦国灭蜀,为秦国提供了钱粮和兵员。

秦国统一中国是秦历代君王的努力。因为秦国多年的准备,秦军才能在短短十年之内横扫六国。

秦朝军队为何短短十年就扫荡了六国?

先从秦国的基础条件说起,这些在商鞅变法前就由秦朝先王们打下了基础。

1. 秦国的国力:周王东迁,秦国就主要负责应对西边的游牧民族,戎狄甚强,秦国初年一直在挣扎中生存,但是在不断的战斗中,秦国逐渐强大,到秦穆公时期,西边的戎狄大多平定,开始图谋中原,两度扶植晋国国君复位,又一度战胜晋国,获得霸主之位,虽然秦穆公之后秦国日衰,但是秦国的大国地位已经完全确立下来了,春秋末年秦哀公还帮助楚国打败吴国,在春秋时期秦国的地位虽然不及楚晋这样的霸主,但是和齐相当,比那些小国更是远远超出,即便在战国初年一度受制战国初年的霸主魏国,但是秦献公(就是变法的秦孝公之父)时期对魏的战争已经由败转胜,公元前三六//四年,石门一战大破魏军,斩首六万,公元前三六//二年,乘魏国和韩赵交战时在少梁大败魏军,俘虏公孙座。这都是变法之前的事。假如秦国没有这样的国力基础,象宋国卫国那样再怎么变法也不能成为统一天下的第一强国。

2. 秦国的民风:秦国处于西陲,常年和西边的游牧民族打交道,而和中原诸侯接触不多,民风近似西边的戎狄,和深受注重礼仪的中原文化不尽相同,所以秦被中原诸侯视为蛮夷,其待遇也就比南方的楚国好些。而相对中原诸国,秦国人大都淳朴,善战,注重实际,虽然这样的民风不是文化的好发源地,但是对于处于战争时期的国家来说,这样的人民是最适合的,尤其是变法,战国时期各国都或多或少变法,但是阻力都很大,这不单是贵族的反对,还有民众的反对,试想中原尚奢侈好享受的民众怎么可能接受法家严苛的法律呢?中原文化虽然百家争鸣是一大盛事,但是也是因为百家争来争去,虽然辩才都练的炉火纯青,但是却不能使国家富强,反而是不喜欢玩嘴皮子(张仪非秦国人)的秦国老老实实将国家建设强大了。

3. 秦国的地理位置,秦国立国西边,周王迁都后旧都附近的土地基本属于秦国控制,但是总体上秦国还是远离中原,尤其是春秋时期,强大的晋国阻挡着秦国东进的脚步,所以虽然秦国在秦穆公时期一度战胜晋国,但是总体上秦国一直处于弱势,不能进入中原争夺霸权。但是等到了战国时期,这一点反而成了优势。因为进入不了中原,秦国就一直专心经营西陲,战国初年灭了巴蜀后,秦国已经没有后顾之忧,可以一线作战,不象三晋赵韩魏那般处于四战之地,险要是险要,但是想扩张就四面受敌,战国初年魏国强盛无比,但是也挺不住齐国韩国赵国秦国轮番攻打。(就象一战的德国东线西线都吃紧。)而且秦国关中地势险要,有险可守,这又比处于东面平原的齐国好多了,齐国在战国初年强大无比,气势犹在秦国之上,但是五国联军长驱直入,齐国就险些灭国。而同样是五国联军,秦国将函谷关守住,虽然窝囊,但是不至于灭国。

以上是秦国的基础,但是这些也就是基础,要使秦国由大国成为第一强国,还需要商鞅的变法。

商鞅的变法大家只要上过学读过历史书就知道,内容就不多重复了,主要针对结果说一说。

1. 政令统一:我们都知道,立法易,执法难,这也是中国几千年的大毛病了,但是其实在二千年前的秦国,这个毛病已经被商鞅的变法解决了。商鞅的变法细致严苛,轻罪重判,将整个秦国变成了一个大机器,无论官民,都必须在这个法律机器里运转,大家都有守法和监督别人守法的义务,所有的人都有自己的职责,假如完不成做不到就要承担自己的责任。就拿塑造武器来说,武器上有标记,假如发现问题就要逐级调查问罪,有点象现代管理制度。

商鞅颁布的法律很细,其中有一条,在马路上倒灰者获重罪。这点很可怕吧,倒灰是什么罪,不要说几千年前,就连我们现在的马路上不到处都是垃圾嘛,倒灰算什么?居然要判罪。这点确实不可思议,我看过的一本书上是如此解释的,“倒在马路的灰很容易被风吹起,吹到别人眼睛里,看不见路就很容易冲撞,而冲撞就往往发生纠纷,致伤致死。”这样看来,如此判罪确实也有道理,不过也只有还没沾染靡靡之风的秦国人才能苛守这样的严苛法律多年吧,假如是要中原诸国和懒散的楚国人看到这样的法律,那马上就会开始大批斗了。

但是,这样的严苛而有条理的法律却将秦国塑造成相当有效率的机器,(其实近代也有,刻板的德国和对面的日本不就是这样的嘛,而这样的国家才会创造国家机器)而政令公平统一使得大家不心怀侥幸,踏踏实实做事,务农,作战。

用一句话来说,法律已经为了安排好了前面的路,你所要做的就是选择走哪条路和遵守法律。

2. 奖励:假如只有法律惩罚却看不到出头之日,那只能是恐怖统治或奴隶制度,不过商鞅的变法当然考虑到这点,他用奖励这点将大家的目光集中过来,让民众有出头之日,这和日后的科举制度将读书人吸引过来是一个道理,何况,他的奖励范围要广的多。

奖励军功,战国最重要的自然就是战争,而秦国人虽然好斗,但是不受纪律,而且之前的制度对一般的士兵没有什么激励,而商鞅变法后,下达严法,整顿军纪,禁止私斗,还需要大家对战争这种公战产生兴趣。商鞅之法规定:秦国的士兵只要斩获敌人一个首级,就可以获得爵位一级、田宅一处和仆人数个。斩杀的首级越多,获得的爵位就越高。一个士兵在战场上斩获两个敌人首级,他做囚犯的父母就可以立即成为自由人。如果他的妻子是奴隶,也可以转为平民而且还规定,即便宗室贵族,没有军功也不得超越标准获得田宅和臣妾,连衣着也有限制,所有的秦国人目光都集中到战争上来,如此秦军的战斗力自然大大提升。(同样,自宋之后做兵受歧视受欺压又没好处,而文人受到尊重,这样战斗力不低下才怪。)

鼓励耕作:虽然战争重要,但是作为战争的保障,后勤也是很重要的,这主要包括两种,武器装备和粮食。武器装备主要是工匠努力,有严法的控制来保证质量,至于粮食这就是关键了,古代打仗,最重要的是粮食,没有武器,可以削木为枪,但是没有粮食,那就要饿死了,没有粮食,谁也不会为你卖命,自古至今,粮食作为后勤的重中之中一直没有改变,战国时期更是如此,战争长年累月,打仗占用了生产相当多的人力,又要提供不事生产的战士食粮。没有大量的粮食保证是绝对不行的。所以商鞅鼓励耕作,耕作多的可以免除徭役,允许私田,限制商人,都是为了保证粮食生产。(尤其是抑商这条,战国商业大大发展,但是那时没有工业支撑的商业大都是各地倒卖,而奇珍这些奢侈品不利国战,反而助长国人奢侈之风,而更关键的是商人为利往往囤积粮食,所以商鞅变法限制商人。不过秦国对商人并不是一味的限制,毕竟战国时期商人极为重要,一些重要商品被商人控制,无法单纯的抑制。)不过粮食供应这要等秦国拿下巴蜀,修建都江堰后才能称为解决。

3. 中央集权:这大家都熟悉,郡县制度,统一度量衡,建立君王第一的集权统治,这秦始皇后来统一做的事其实商鞅大都做好了,这样的制度使得国内不会出现挑战君王权威的第二势力,保证国内政治的稳定,这吸取了春秋时期甚或战国有些国家大夫之强于国君甚至取而代之的经验。这样的制度保证政治的稳定性,而这种稳定对于常年战争的国家是很重要的。而且中央集权能在短时间调集最强大的力量,这在战争中是相当重要的手段。(尤其是在秦二世之前的秦王,大都非平庸之辈,能牢牢控制朝政,而秦二世连自己都保护不了,还怎么指望他维持秦国呢?)

商鞅变法在秦国相当的成功还要归于秦国一直苛守商鞅之法,即便杀了商鞅本人。但是商鞅之法一直为秦国人所遵守,这样才能保证秦国之后的强盛。

法家虽然重理性轻人性,重法残酷,但是法家对法律制度的研究,分析的细致,实在是儒家等诸子百家所不及的,秦国之法的细致,不亚于现代法律。之后中国虽然尊儒,但是法制上一直沿用秦法,当然刑罚没有那样残酷了。

商鞅变法之所以成功,之后的王安石张居正变法之所以失败,全在于秦国一直遵守商鞅之法,而宋明很快就抛弃了新法。先不说新法是好是坏,单论法令朝令夕改这条,宋明之后的衰弱就可想而知,当然,宋明当时的情况比秦国要复杂多了。

秦国之所以能一统天下还有三点:

1. 名将:秦国变法使得战斗力提升,但是单纯的战斗力提升并不代表能战胜六国,六国之兵并不亚于秦兵,赵国胡服骑射后骑兵冠于七国,魏国吴起创立的“武卒”也是超级强兵,楚国在战国末期还打败李信二十万秦军。所以说秦军是强,但是绝不能说达到无敌的程度。(秦军的弩兵或许是一个相当强大的兵种,但是只能说对不能这种技术的游牧民族是占有优势,对于相同文明程度的六国军队就不一定了,六国应该也掌握了这种武器,否则秦军早就一统天下了。)所以,秦军需要名将。

当然,秦军在整体上还是优于各国军队,假如在数量相同,将领素质相同的情况下,一般都是秦军胜利,也正是因为如此,能战胜秦军的赵奢,李牧,信陵君,项燕,都是一等一的名将。自然,秦军也有自己的名将,司马错平巴蜀,白起伐楚,长平大胜,王剪六十万灭楚,没有这些名将,秦军是无法统一天下的。

2. 不拘一格用人才:秦国重用各国人才,不拘一格,商鞅本是卫国人,为秦国变法,张仪是魏国人,为秦国出使各国,对六国伐交伐战屡屡成功,魏国人范雎提出“远交近攻”。楚国人李斯为秦始皇拜相立秦法,这些人非秦人,都在秦国立功,而且秦国并非只重法家,墨家巨子在秦国也受到相当尊重。(当然,儒家是不适合一心争霸的秦国的)这样的不拘一格用人才才使得秦国立于诸强之上。(想想其他各国,燕国用了赵国人乐毅,立下无比大功,被猜忌,赵国名将众多,然廉颇老死于外,李牧被自己人害死,当然最冤的是魏国,白白为秦国提供了这么多人材不说,难得的兵法名家信陵君还受到自己亲族的猜疑,郁郁而终。)

3. 运气:你要说一统天下没有这个运气确实不行,战国初年,变法后的魏国强盛无比,无人不惧,大有一统三晋,再建当年晋国伟业之势,秦国虽然一度战胜,但是魏国仍强,走了吴起又来庞涓。偏偏齐国来凑热闹,孙膑妙计打败了庞涓,也毁了魏国,使得秦国前的第一块屏障消失了。

魏国倒下了,不过齐国站起来了,这个庞然大物实在强大,秦国在他身上也占不到一点便宜,齐国论各方面条件都优于秦国,位于东方,不用双线作战,又是当年霸主,文化之国,由他统一六国比秦国要顺理成章,问题就是出了个乐毅,五国联军不但把齐国险些灭了,还把齐国人的锐气打没了,自从齐国坐等秦国灭各国,就是不帮忙,直到秦军一来直接投降。

齐国弱了,楚国倒是一个大国,疆域大,势力大,上天却为秦国送了一位张仪,为楚国送去一位楚怀王,硬生生用一张嘴把楚国折腾个半死,连楚怀王都老死秦国。可怜啊可怜。

赵国自胡服骑射后,战斗力大张,赵奢战胜秦军是为各国打了一针强心针,但是命关赵秦两国国运长平一役……怎么说呢?就算秦国派出了奸细,但是赵王不一定听啊,就算听也不一定换上赵括,就算赵括带兵……也不至于四十万被包了饺子,天下大势就此决定。

秦国经过几百年积累,日益强大,而能与之抗衡的对手一个个都衰弱了,终于在嬴政手中,短短十年秦国完成一统天下大业,秦之伟业达到顶峰,而嬴政也成为了中国的第一皇帝——秦始皇

秦朝军队为何短短十年就扫荡了六国?

晚间十点,为你解答。

秦朝能在短短十年间统一中国,离不开秦各代国君大都能依据当时国力状况和外部形势确定不同的策略,事实证明,这些策略无一不切实可行且成效显著,它们大大地加速了秦统一全国的进程。所以秦王朝的统一并非是偶然的,而是一场预谋已久的战略。

秦国发展时期秦建国伊始,国小势弱,加之处于戎人的包围之中,从襄公到成公百年间,几乎和东方诸侯没有来往,到了穆公的时候,招贤纳士,东突西进,国势徒振,并有了一些和东方诸侯的外交活动,但嗣后的康、恒、景、哀、惠、悼、厉、躁诸时期内乱频发,所以进入战国后的秦国,落后闭塞,诸侯鄙视。

直到秦献公时期开始变法,“元年,止从死。二年,城栎阳”是献公时期的变法措施。由于文献不足,我们无法得知更多的情况,但变法的效果却是明显的。

公元前362年,秦孝公即位,献公时期的胜利激发了这位年轻的君主向东方扩张的信心。他向各国求贤,意欲振兴国力,与诸侯争长。商鞅闻讯来到秦国,被任命为“大良造”,主持变法。商鞅变法,内务耕嫁,外劝战死之赏罚,不仅使秦国拥有了雄厚的物质基础,也为秦国培养了一支强悍的军队。

秦王政时期,时机的到来而后到了公元前237年,秦王政用李斯和尉缭策划灭六国的行动。秦“阴遣谋士贵持金玉以游说诸侯,诸侯名士可以财者,厚遗结之,不肯者利剑刺之,离其君臣之计,秦王乃使其良将随其后”。秦人在拉拢分化上做了不少的工作,赵国的郭开,齐国的后胜等都是这一时期秦国用金钱培养出来的奸客,二人在秦国灭赵齐过程中发挥了不小的作用。

在厚羊间谍制造内应的同时,秦国加紧武力兼并。

公元前230年,派内史腾攻韩,虏韩王安,韩亡。前228年,王翦率军攻赵,虏赵王迁,赵亡。前225年,王贲攻魏,决水灌大梁,魏王降,魏亡。前223年,王翦、蒙武率军攻楚,俘楚王负刍,楚亡。前222年,王贲攻燕,俘燕王喜,燕亡。前221年,王贲攻齐,田王建降,齐亡。

至此,六国被逐一消灭,秦最终实现了统一天下的愿望。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。