动脉血栓与静脉血栓相同吗,有什么区别?

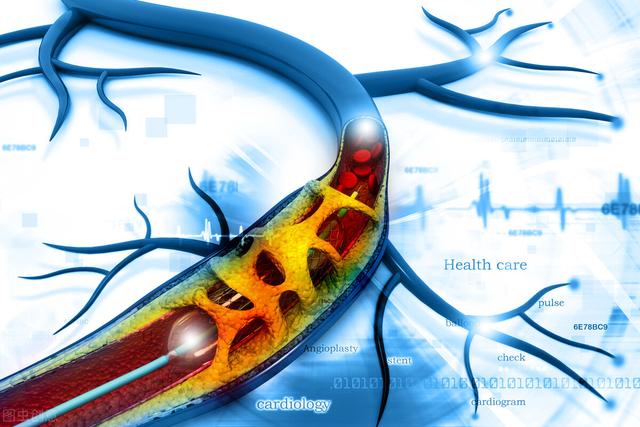

动脉血栓和静脉血栓都叫血栓,血栓是血液中的成分在血管腔内凝结形成血凝块,阻塞血管内血液流动,引起一系列临床症状发生。血栓可以发生在动脉,也可以发生在静脉。

二者区别:

血栓形成的原因不同,治疗也不同,动脉血栓以血小板聚集形成栓子为主,治疗上也以抗血小板为主,静脉血栓因血流速度较慢,且凝血机制大于抗凝机制形成栓子,治疗上主要以抗凝为主。

血栓的来源不同,动脉一般情况下是血栓栓塞,血栓一般来源于心房颤动或者是心脏瓣膜疾病形成的血栓,或者是大动脉因为动脉硬化形成的血栓。

血栓脱落就会随着动脉血液到比较细的血管,血栓固定不动后就会引起这条动脉所供应的组织出现缺血的症状。静脉血栓是在静脉血管内形成的,因为人体长期不活动、血液本身就高凝血状态、血管壁受到损伤。

血栓症状不同,动脉进行堵塞,病人会出现急性的动脉缺血的症状,如常见的堵塞部位为下肢,会表现出下肢的突然间的疼痛、皮温降低、感觉差,都是下肢动脉堵塞的症状。

如果出现下肢静脉血栓,表现出腿部的肿胀、疼痛,尤其是在下床活动时症状非常的明显。如果血栓脱落会随着血流进入到肺动脉,引起肺动脉栓塞,表现出咳嗽咯血、胸闷、胸痛、呼吸困难这些症状,超声可有效鉴别动脉血栓和静脉血栓。

患有动脉粥样硬化、糖尿病、高血压、肾病、近期做过手术、长期使用避孕药等,这些都是血栓的高发人群。

血栓重点在预防,应控制危险因素,若出现不适症状,及时就医治疗。

动脉血栓与静脉血栓相同吗,有什么区别?

感谢邀请!

动脉血栓和静脉血栓形成的部位即发生血栓的血管结构和功能不同,血栓形成的机理也就不同,形成血栓的成分就不同,连带着防治用药也不相同,这些不相同就是区别。

动脉血管与静脉血管结构不同。动脉血管管壁厚,弹性足,血管内压力高,血液流速快;静脉血管管壁薄,管腔大,容易扩张,血流比较缓慢。因此,动、静脉血管壁损伤的原因、机理,引起血栓形成的机制就不相同。

其实,我们自身血管里一直在进行着凝血和抗凝(纤溶)的斗争。凝血是为了保护、修复血管损伤,而抗凝测则是为了保证血流通畅。正常情况下,这种凝血和抗凝保持着动态平衡,我们就既不出血、也不血栓。而一旦有因素破坏了这种平衡,凝血的因子被激活了、凝血功能被增强了,血管里就会形成血栓了。

动脉血管形成血栓的原因有血管壁损伤、血流紊乱以及血液成分、凝血因子的异常等。

动脉血管,承受的压力高、血流速度快,容易发生血管内皮损伤,尤其在血管分叉的部位;患有高血压、高血脂、高血糖时,动脉内膜也容易损伤(压力、炎性刺激、高渗等),损伤的内皮要修复,首先就召集血小板聚集来堵住破口。动脉血管容易发生粥样硬化,粥样硬化的血管壁就不光滑、血管就狭窄,血流通过时就容易产生湍流,就会破坏正常的血流(队形乱了),血流里的血小板就有机会接触血管壁。动脉粥样斑块本身也会破裂,斑块破裂时里面的血管会破裂,也会启动凝血系统,最先激活的也是血小板。当然,如果血液有形成分增多、过于粘稠,或者凝血物质增多也会导致血栓形成。

所以,动脉血栓发生时最先激活的就是血小板,血小板聚集后还会召集血小板和其他凝血物质,网罗血细胞形成凝血块,所以动脉血栓是血小板血栓。

静脉呢,静脉形成血栓的主要因素是血管内皮损伤、血流瘀滞(缓慢)、血液高凝状态。当静脉有了损伤或炎症时,凝血物质如血小板、纤维蛋白原等就会在静脉血管壁内粘附、沉积;而当静脉血流过于缓慢时,血液中的凝血酶和其他凝血物质也会增多;或者当血液成分有了异常,血液中的凝血物质增多,那在静脉缓慢的血流中,就更容易形成血栓。

血液增多的凝血酶会使血管壁粘附的纤维蛋白原活化,变成纤维蛋白;纤维蛋白就像网一样把各种血细胞网在一起,形成凝血块。因此,静脉血栓主要是凝血酶、纤维蛋白参与形成的血栓。

好了,预防治疗的问题来了。

动脉血栓,我们最主要的防治是抗血小板。当然动脉粥样硬化作为主要的血管损伤原因也要防治,这就需要降胆固醇治疗。哪些药物抗血小板?阿司匹林、氯吡格雷(波立维,泰嘉),还有近些年新出的替格瑞洛(倍林达)。

静脉血栓,我们最主要的是抗凝治疗。有对抗维生素K而抗凝血的华法林,直接抗凝血酶的达比加群,还有肝素系列(肝素、低分子肝素)以及抗Ⅹa因子的磺达肝癸钠、利伐沙班等。

其中由于药物的作用机制,肝素系列和抗Ⅹa因子的药物动静脉血栓可以通吃,也就是动脉血栓和静脉血栓时都可以应用。

(图片来源于网络)

动脉血栓与静脉血栓相同吗,有什么区别?

动脉血栓和静脉血栓到底有没有区别?这个问题问的好,其实这个问题看似通俗,并不简单。甚至可以给硕士研究生上一堂临床教学课。今天,张大夫就好好的给大家说一说这个问题。

1、动脉血栓其实说起动脉血栓,大家最熟悉的就是冠心病患者发生的冠状动脉血栓。其实动脉血栓通俗地讲,以白血栓为主,但是也不完全是白血栓。就拿心脏冠脉血栓为例,一般冠脉内斑块破裂处的启动血栓是白血栓,主要成分是血小板。而中间部分是血小板为主,掺杂红细胞的混合血栓。而尾部是纤维蛋白和红细胞为主的红血栓。

对于动脉血栓来说,针对其血栓病理特点,药物治疗方法一般是使用抗血小板药物,比如说阿司匹林、氯吡格雷、替格瑞洛、替罗非班等抗血小板聚集的药物。

2、静脉血栓说起静脉血栓,基本上临床各个科室都能见到,比如说骨科、妇产科、心内科、血管科等等。静脉血栓是体内凝血因子活性过高, 抗凝蛋白活性下降 ,分子缺陷而造成的一种疾病。可以分为特发性静脉血栓栓塞和继发性静脉血栓栓塞。通俗地讲,静脉血栓以红色血栓为主。静脉血栓很多情况下,最大的危害是发生肺栓塞。

静脉血栓在治疗上,药物治疗方法主要是口服抗凝药,比如说华法林、达比加群、利伐沙班。当然,肝素、低分子肝素等药物也是针对静脉血栓的。

以上就是张大夫能够想到的最通俗的角度,讲动脉血栓和静脉血栓之间区别的说法,希望能够对手机前面的你有所帮助。太专业的不敢讲,怕大家理解起来有困难。

动脉血栓与静脉血栓相同吗,有什么区别?

尽管动脉血栓和静脉血栓都叫血栓,但本质并不一样,需要服用的药物也不一样。动脉血栓主要与血小板主动聚集有关,需要服用抗血小板的阿司匹林、氯吡格雷(波立维)。静脉血栓主要与血细胞被动聚集有关,需要服用抗凝血药物华法林、直接凝血酶抑制剂等。

下面,“问上医”就为您详细介绍这两类血栓的区别及应对方法。

血栓形成过程在了解动脉血栓和静脉血栓的区别及适合的药物之前,我们先了解下这两种血栓的形成过程。

(1)动脉血栓

当身体有伤口时,血小板会第一时间凝聚在伤口处以便堵住出血口。之后,依赖于维生素K而起作用的众多凝血因子会被依次激活。它们会将“溶解”在血液中的纤维蛋白原编织成“无法溶解”的网状纤维蛋白,从而将聚集的血小板捆绑在血管壁上彻底封堵伤口。

这一过程可简化为:血小板先聚集,而后凝血酶固定血小板这两步。正常情况下,这一特殊的作用机制是防止失血过多,保证身体健康的有力武器。

然而,除了有外伤可触发血小板凝聚外,血管内伤口(脂质斑块破裂)也可导致血小板主动聚集,进而引发后续一系列凝血反应,导致体内血栓形成。一旦血栓随血液流动,堵塞到某个细小的血管分支,可引发极其严重的后果。例如脑梗、心梗等等。

这类血栓形成主要发生在动脉,预防它需要服用抗血小板主动凝聚的药物,如阿司匹林、氯吡格雷。

(2)静脉血栓

此外,血液流速过慢使得血细胞被动聚集,也会导致另一种机制的血栓形成。这一类血栓多出现在静脉或心脏内,例如静脉曲张、房颤导致血栓形成等。预防这类血栓形成,需要服用抗凝药,如华法林、达比加群等。

抗动脉血栓的抗血小板药物:阿司匹林和氯吡格雷血小板聚集有赖于其外膜上的受体之间相互连接。抗血小板药物,多是霸占血小板外膜上的受体,使得血小板即使聚在一起也无法真正“牵手”。

目前,抗血小板药物主要有阿司匹林和氯吡格雷(波立维)。这两个药效果类似,但药效机制略有差别。阿司匹林可以作用在血小板外膜上的一个受体,并与它不可逆的结合,从而阻止了这个部位引起的血小板聚集反应。氯吡格雷的作用也是类似的,只不过作用在血小板上的另一种不同的受体上,抗血小板聚集效果更强。

但抗血小板药物是一把双刃剑,在预防血栓的同时也有着出血的潜在风险。例如,阿司匹林可直接对胃黏膜造成损害,并可抑制前列腺素的合成,进而破坏胃黏膜屏障,导致氢离子回渗,引起胃黏膜损伤和上消化道出血。相比之下,氯吡格雷(波立维)对胃黏膜只有轻微的刺激性,所引起的胃肠道反应大多较短暂、可以被患者耐受,引发上消化道出血的几率明显低于阿司匹林。

“问上医服药建议”:氯吡格雷(波立维)的药效更强,副作用更少,不过价格也比阿司匹林贵很多,常用于需更高强度抗血小板聚集的急性冠脉综合征的治疗过程和放支架之后。如果是日常预防,推荐使用阿司匹林肠溶片。当然,如果对阿司匹林过敏,可选择氯吡格雷(波立维)作为替代品。

抗静脉血栓的抗凝血药物:华法林和直接凝血酶抑制剂如上文所述,血液流速过慢、血液聚集导致的血栓形成,常需要服用抗凝药,避免网状纤维蛋白将已聚集的血细胞进一步捆牢、扩大。典型的应用疾病场景包括下肢深静脉血栓形成、静脉曲张、心房颤动、心脏瓣膜疾病等。在这些疾病下,血液无法按照既定方向流动,会来来回回淤积在管腔内,从而创造了血栓形成的条件。

这其中,重点解释一下房颤导致的血栓形成。正常情况下,心脏的4个心房、心室是有规律跳动的,从而维持血液从“静脉→右心房→右心室→肺动脉→左心房→左心室→主动脉”这一单一流向。若因各种原因,导致心房剧烈跳动,扰乱了这一流向,血液就会淤积在心房内,导致血栓形成。

凝血因子触发过程中,维生素K起到关键性作用。以华法林为代表的间接抗凝药,便是通过抗诘维生素K进而扰乱凝血因子II、VII、IX、X的活化,从而达到抗凝的目的。但间接抗凝药服用期间,需要严格控制维生素K的摄入量,且还需要根据INR指数来调整剂量,避免出血风险。为此,科研人员研发出了直接抗诘凝血因子发挥作用的直接凝血酶抑制剂,安全性更高。诸多凝血因子发挥作用是有顺序的,这被称为凝血瀑布。一旦其中一个环节出现问题,凝血过程便会中止。凝血瀑布中最重要的两个靶点分别为Ⅹa和Ⅱa。目前直接凝血酶抑制剂物特指新研发上市的口服Ⅹa因子和Ⅱa直接抑制剂,前者包括阿哌沙班、利伐沙班、依度沙班等,后者有达比加群。

“问上医服药建议”:如果您在服用华法林,但副作用问题突出,可以咨询医生换成直接凝血酶抑制剂。

以上内容由“问上医”为您编辑整理,想了解更多预防血栓、清除血栓的实用知识,欢迎您关注我们,查看我们精心整理的《拆掉血管中的炸弹:血栓》专栏。

动脉血栓与静脉血栓相同吗,有什么区别?

血栓疾病已经成为危害人们生命健康的头号杀手,像急性心肌梗死、急性脑梗死、急性肺栓塞都是血栓疾病,这些疾病常常发病急,造成的危害巨大,致残率高,死亡率高。

血栓是什么?简单说就是血管内部出现的血块,也可以像老百姓常说的血管垃圾,血管里面如果出现大血块,就会堵死血管,堵死血管,就会影响血流,没有血流组织器官都可能出现坏死。比如急性心肌梗死,就是心脏血管发生血栓,堵死血管,血管供应的心肌就会坏死,进而引起心衰,甚至死亡;急性脑梗死,就是大血块堵在脑血管,引起脑组织坏死,导致各种脑梗表现,偏瘫半身不遂等等。

我们人体的血管分为动脉血管和静脉血管,简单说我们平时去医院抽血时候,就是抽的静脉血管,就是我们能看到的血管,压力下,流速慢;我们可以触摸到跳动的脉搏就是动脉血管,压力大,流速快。在动脉血管和静脉血管都可能会形成血块,也就是血栓。

动脉血管和静脉血管的区别:动脉血管壁厚,弹性足,血管内压力高,血液流速快; 静脉血管管壁薄,管腔大,容易扩张,血流比较缓慢。 这就决定了动静脉血管引起血栓的机制不相同。

人体本是平衡状态,不出血,也没有血栓:健康人,我们体内是平衡的,也就是说人体不会出血,也不会形成血栓,有两套系统,一套是凝血系统,就是为了防止出血的;一套是纤溶系统,也就是防止血血栓的,在平时,这两套系统会有一个平衡点,保证人体不会出血,也不会血栓。而因为某种原因刺激,就会逐渐打破这种平衡,所以就会表现出来出血或血栓。而且一旦出现不平衡,就会形成恶性循环,因为一出血,凝血系统就会保护,凝血系统启动后,就会形成血栓;血栓形成就会启动纤溶系统,引起出血。这也是为什么我们在医院看到的好多危重患者,有时候出血和血栓两个疾病同时出现。

动脉血栓是怎么形成的?简单说就是血管内壁的血管垃圾越来越多,这些血管垃圾我们叫动脉粥样硬化,动脉粥样硬化是在血管内壁包裹着,但随着这些垃圾越来越多,在某种情况下,血管内壁就无法继续包裹这些垃圾,这些垃圾就会挤破血管内壁,跑到血管里面来,这叫斑块破裂。斑块破裂后,就会启动止血系统,止血后就会形成血块,血块就会堵塞血管,这就是动脉血栓,发生在脑血管就叫脑梗死,发生在心脏就叫心肌梗死。

动脉血管形成血栓的原因包括血管壁损伤、血流紊乱以及血液成分、凝血因子的异常等。动脉血管,容易发生血管内皮损伤,尤其在血管分叉的部位;患有高血脂、糖尿病、高血压,动脉内膜更容易损伤,损伤的内皮要修复,首先就召集血小板聚集来堵住破口,进而形成血栓。动脉血栓发生时最先激活的就是血小板,血小板聚集后还会召集血小板和其他凝血物质,网罗血细胞形成凝血块,所以动脉血栓是血小板血栓。这也是为什么我们要吃阿司匹林预防血栓,因为阿司匹林能抗血小板聚集,抗血栓。 其实上面我们说了,斑块破裂就会形成血栓,稳定斑块的药物就是他汀;斑块是动脉粥样硬化,动脉粥样硬化的加重,除了和高血压、糖尿病、高血脂等三高有关系外,还和吸烟、酗酒、肥胖、不健康饮食、久坐不运动、压力大、熬夜等等这些不健康的生活习惯都会加重动脉粥样硬化,为进一步形成血栓埋下伏笔。

动脉血栓的预防?我们上面了解了动脉血栓形成的原因及高危因素,那自然知道如何预防动脉血栓了,从最根本是预防就是预防动脉粥样印花,就是健康生活:远离烟酒,坚持有氧运动,低盐低脂低糖饮食,规律作息、减少压力、控制三高。对于有高危动脉粥样硬化的人,还需要服用他汀和阿司匹林来稳定斑块,防止斑块破裂,预防血栓。

静脉血栓是怎么形成的?静脉本身血流就缓慢,如果因为其它原因导致血流更慢,久病卧床、外伤或骨折、较大的手术、妊娠、癌症、长途乘车或飞机久坐不动,有部分人血液有先天缺陷,存在高凝状态,这些情况都容易形成静脉血栓。静脉血栓最可怕的是血栓跑到肺血管,堵死肺血管,形成肺栓塞,这也是致命的疾病,简单理解就是血流太慢造成的。

静脉形成血栓的主要因素是血管内皮损伤、血流缓慢、血液高凝状态。当静脉有了损伤或炎症时,凝血物质如血小板、纤维蛋白原等就会在静脉血管壁内粘附、沉积;而当静脉血流过于缓慢时,血液中的凝血酶和其他凝血物质也会增多;或者当血液成分有了异常,血液中的凝血物质增多,那在静脉缓慢的血流中,就更容易形成血栓。所以静脉血栓主要是凝血酶、纤维蛋白参与形成的血栓,而动脉血栓主要是血小板聚集形成的血栓。

静脉血栓如何预防?一方面适当加强运动,适当多饮水,长期卧床的注意翻身拍背,有高危因素的比如骨折患者,可以根据情况抗凝治疗。目前常用的药物,比如华法林、达比加群、利发沙班、肝素等等。

不管动脉血栓还是静脉血栓都是致命的,预防血栓的根本还是在于我们的健康生活,这是最有效、最简单的预防血栓的办法,尤其对于动脉血栓的预防,更是要强调长期保持健康的生活方式!

【受维权勇士保护,侵权必究!如有心血管问题请私信!】

动脉血栓与静脉血栓相同吗,有什么区别?

1.发生的位置不同,动脉是供血血管,静脉是回流血管。

2.发生原因不同,动脉血栓常与动脉硬化有关,静脉血栓多与久坐损伤血液淤积有关。

3.血栓成分不同,动脉血栓多含血小板的白血栓,静脉血栓多含红细胞的红血栓。

4.对身体影响不同,动脉血栓引起缺血,根据部位不同可引起下肢疼痛麻木冰凉或坏死、心肌梗死、脑梗死等;而静脉血栓引起淤血,肢体肿胀为多,还有引起肺栓塞猝死的风险。

5.治疗重点不同,动脉血栓强调快速开通血供通路,静脉血栓强调预防致死性肺栓塞,动脉血栓要注意抗血小板,静脉血栓更强调抗凝。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。