北京36个小时降水近19亿立方米,这些水都去哪儿了?

19亿立方米,看似很大一部分的水量,但是降雨形成的这部分水量真正能被我们利用的却非常之少,甚至连五分之一都没有,那么这部分水量究竟去了哪里?这其实和水的流动、循环以及人工干预有很大一部分影响。

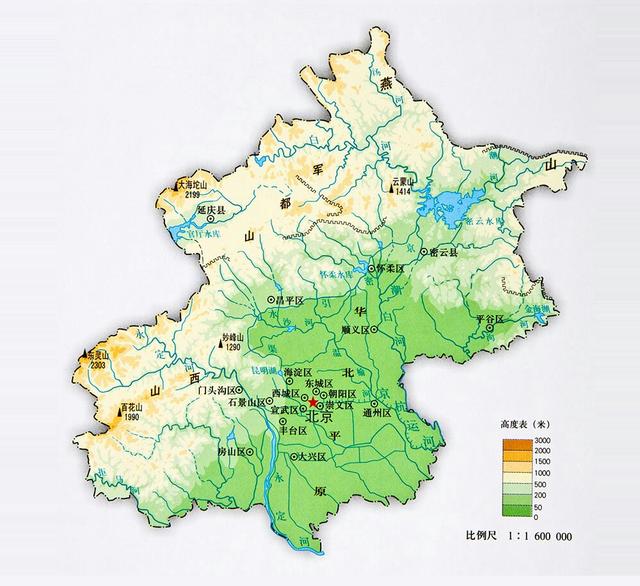

北京的地形地貌

北京是快速发展的城市,也属于人类对自然影响干扰较大的区域。北京地区整个地形西北高,东南低,既有山区地形、也有平原地形,其中山区降雨汇流较快,短时间的降雨容易较快形成山洪,而平原地区坡度较缓,可以留存一部分水量。

北京地形图

对于城市地区,路面硬化之后,基本很少渗水,其地下水量主要通过未硬化的土壤吸收,深入土体深处的地下水交汇贯通,形成地下水网体系,以前城市发展广泛开采地下水,会造成城市一定程度下陷,也会破坏城市水资源的平衡,现在南水北调后,地下水的开采已经逐步减弱或停止,其对城市整体生态还是很有利的。

19亿立方米的降雨量都去了哪里?

对于降雨形成的降雨量,其途径主要有以下四种:

第一就是蒸发,蒸发是自然界中很厉害的一种水资源形式,也可以说蒸发是维持气象平衡的主要因素,降雨或降雨停止之后,由于气温作用、风力作用甚至日照作用,落入地面的雨水会快速向空气中蒸发,这就是降雨之后的路面短时间内变干的主要原因,由于蒸发面积很大,基本上的路面、地面、植被上都会蒸发,因此,蒸发水量大概可以占到降雨水量的20%;

降雨径流过程

第二就是补充地下水。虽然城市硬化了,但是城市硬化路面和建筑毕竟只是少数,大量的仍然是植被、土地、山地,这部分地区在降雨后,会产生雨量的渗入,也就是降雨渗入地下,如果前期降雨很少或者没有降雨,那么土壤干燥,渗入地下的水量就会很大,反之,如果降雨时,已经有过降雨,土壤湿润,那么渗入地下的水量就会减少,这部分水量也很大,大约可以占到降雨水量的30%-40%;

第三就是白白流走的洪水。降雨在渗入土壤达到土体饱和后,会形成地面径流,也就是汇流,当然城市里面地面硬化,其渗入水量极小,所以更容易产生汇流,汇流的水体经过管网或者地面坡度直接汇入河流,如果河流上没有什么水库拦蓄建筑物,就会形成河流中水量大涨,并持续向下游流去,也就是所谓的白白流走的洪水;

能利用的水量很少

除却以上三种水量,那就是可以利用的水量了,也就是河流上水库、湖泊拦蓄的水量,这部分也是降雨带来的,不同的是其被拦蓄起来了,比如河流中汇流的水量被大坝拦住,存在水库里,河流或者地面汇流的水进入湖泊中,暂时存放在湖泊之中,这部分水量不大,主要于汇流量、水库湖泊的状态有关,由于这部分降雨被存放在水库和湖泊中,因此,可以被人们再次利用。

北京市河流

例如水库拦蓄的水量也可以在干旱的时候放水灌溉,也可以发电或者城市供水等等;如果湖泊中拦蓄的水量则可以提供景观用水或者湿地生态补水等等。

同时,对于蒸发的水量,其可以改善局部环境,降低温度,对于深入地下的水量,可以保证植物、农作物的生长用水,避免干旱,补充地下水位,而白白流走的洪水可以冲刷河道,为下游河床提供流量,保证下游动植物的生活需要,总之,降雨对生态还是有用的,各部分水量都可以发挥其作用。

北京36个小时降水近19亿立方米,这些水都去哪儿了?

北京36个小时降水近19亿立方米,这些水都去哪儿了?你要站在城市的街道上,看着水流成河的大道,你根本无法想象到,这么大的降水量都去了哪里呢!

北京市面积约1.641万平方千米,山地面积就有6390.3平方千米,占总面积的2.7成。山间林地是一个天然的蓄水池,能收集和储存大量的地表水;遇到干旱时慢慢释放。其功能不亚于密云水库。

另外,北京辖区内的密云区、门头沟区,以及通州大兴等等各区域内,河流纵横。象潮白河、北运河、拒马河等等大小河流,也都为洪水分流起到巨大的作用。

整个北京市西、北两面环山拥抱,东、南两方面向平原。地势西北高而东南低,降水量的大部分都渗入地下,剩余的部分降水顺河而下,途经天津等地进汇入浩瀚的大海之中。

北京36个小时降水近19亿立方米,这些水都去哪儿了?

中学地理已经涉及到这个话题,只是没有把问题展开详细叙述,近期京津冀一带强降水,我们聊一聊这个话题,看看一次强降水,这些水都去哪儿了?

我们先看看36个小时降水近19亿立方米是怎么计算出来的?

19亿立方米是一个体积概念,就是受水面积与降水量的乘积得出来的 ,受水面积是指垂直投影面积,降雨量我们可实际测得,北京各网点可以设置气象观测站,量算出降水量多少。

区域内一次降水大小还会存在差别,同一时间,有的地方雨大,有的雨小,不同时间,同一个区域雨也有大小,为此观测站数量越多,测得的一个区域降水量数值越精确。

受水面积可以从地图上量算,36个小时各观测站降水量数值取平均值,最后乘积就得出北京降水为19亿立方米,这个大约数值,但不会相差多少,这个误差并不重要。

降落到地面上水都去哪儿了?

降雨落在地表要形成降雨径流,整个过程包括截留、填洼、流域蒸散发、下渗、坡地汇流和河槽汇流等。

截留:主要指地表物,包括植被、人类建筑物或一些设施。对于植被而言,树枝草叶趁此机会进行叶面蓄水并转储到体内,虽然单叶吸收量不大,但高大的树木非常茂密,树叶很多,会截留很多降水,不可小视,当降水量不大时,我们在树下避雨(注意防雷击),发现树下面是干燥的,表明截留量很大,这对于预防山洪暴发起到缓冲作用。多植树,多种草对于黄土高原地区防止水土流失尤为重要。

此外人类建筑设施也会有截留,相比起来,同是一场降水,城市与乡村降雨径流相差很大,每次强降水,城市部分区域桥下面容易形成积水,这也表明城市截留降水少,落在地面上汇集形成涝灾。而农村植被覆盖度高,降雨形成径流弱。

填洼:一次强降雨过后,地面到处都是积水,凡是低洼地积水很多,这些水排不出去,只能通过人工排水,自然界中湖泊是最大的低洼地,把更多的降水储存起来。

流域蒸散发:截留填洼的降水还要蒸发,蒸发时时刻刻在进行,积水洼地经过一段时间便蒸发掉了,露出地面,植被通过蒸发又返回给大气,参与下一次降水的形成,由于流域蒸发面积大,这个蒸发量值非常大,例如,塔克拉玛干沙漠一年蒸发量达3000毫米,相当于给地面平铺了3米深的水,全部蒸发掉了,非常惊人。

下渗:植被截留达到饱和时,便有更多的降水落在地面开始渗入到地表层,地球表面是一层风化层,这些风化层含有孔隙,一部分以薄膜水、毛管悬着水形式蓄存在包气带中,也就是我们平时所见到的土壤蓄水,这部分水被风化层截留。

坡地汇流和河槽汇流:当土壤含水量达到饱和时,下渗遇到阻力时,地表积水越来越多,在重力作用下,不断汇集成溪流,由水头高处流向低处,由补给区流向排泄区,最后从四面八方汇集到河槽中,河水不断上涨,形成洪峰汇入水库或注入大海-。

通过地表下渗,河水上涨,也在补给地下水,例如南水北调为河北区18条河流补水,北京调黄河水补给永定河,这几年地下水位不断升高。当然降水丰沛的话,不用南水北调,地下水位也会回升,生态环境比调水恢复来得快。

截留、填洼、流域蒸散发、下渗、坡地汇流和河槽汇流等一系列过程是同时进行的,只是有一个先后,河水上涨是最后阶段,这个时间差,可以帮助我们对水库进行科学调度,提前泄洪,预防洪水灾害。

北京36个小时降水近19亿立方米,这些水都去哪儿了?

我们上面了解了一下降水径流形成过程,就知道这些水去哪儿了。我们来看一看官方统计:(来自于北京新闻广播)

北京这场强降雨的总降水量为18.87亿立方米,蒸发0.24亿立方米,土壤入渗量16.37亿立方米,形成水资源量6.23亿立方米,在2.26亿立方米地表水中,有近1亿方都流入了水库,其中,密云水库增加6440万立方米。

可以看出大部分水入渗了土壤,只有1亿方才流入了水库,这表明北京虽然今年降水偏多,但大地还是饥渴状态,大部分被土壤所截留,形成的水资源量太少了,看来水库蓄水必须要连续降水,象长江流域梅雨一样,水库才能吸饱喝足。

蒸发数据不多,这主要是时间短,这是一个36小时的量,如果按年计算,蒸发量也是很大的。

一场雨就给北京带来的19亿立方米。截止到今年6月,南水北调累计向北京调水64亿立方米,平均每年才10亿多立方,这一次降水相当于南水北调二年的调水,呵呵了,这组数据告诉大家不要寄希望于调水来解决一个流域缺水严重的状况,更多的是我们如何节约用水。以前我们讨论通过调水来解决新疆干旱问题,这是多大的梦想啊,目前我们还是找不到解决问题的办法,还是寄希望于多降水气候有变化吧。

北京36个小时降水近19亿立方米,这些水都去哪儿了?

大部分渗入了地下,尤其是农村平原地区,无法渗入地下的,如城市和山区的降水,随河流进入水库或流入大海,极少一部分蒸发进入大气。

北京36个小时降水近19亿立方米,这些水都去哪儿了?

19亿立方的水,估计有一大半是生态补水了!

今年开春和入夏时节,太干旱了,地表十分缺水。这次降水分好几天降的,相当于给地表农作物补水了,湖库也十分缺水,也把湖库水量大大的补充了。估计只有少量沿河流流失了。 这次降水总体来说是非常好的。

北京36个小时降水近19亿立方米,这些水都去哪儿了?

北京的降水,很大一部分通过地表渗入地下,而少数不能渗入地下的则通过蒸发再次进入大气,这次降雨也很大程度的帮助了北京人民的用水,也短暂的缓解了夏季的炎热,

据市水务部门统计,这次全市降水总量近19亿立方米,密云水库单场降雨补水超1.5亿立方米,是22年来最多的一次。

根据市水务局初步统计,这次强降雨的总降水量是18.87亿立方米,土壤入渗量16.37亿立方米,形成水资源量6.23亿立方米。

密云水库单场降雨补水超1.5亿立方米,是22年来最多的一次。

大部分雨水渗入了地下,强降雨的总降水量是18.87亿立方米,土壤入渗量16.37亿立方米。

还会通过排水河道,排水河道是城市排水的“主阵地,还有雨水通过“海绵城市”项目成为园区、小区等地的灌溉水源。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。