马谡的真实才能如何?为何说其兵败街亭导致了首次北伐失败?

马谡的真实才能不可抹杀,可以说马谡是中国古代著名的军事理论家,其军事观点历经千年,仍然熠熠发光。但是其兵败也不能推卸责任,其是首次北伐失败的主要直接负责人。

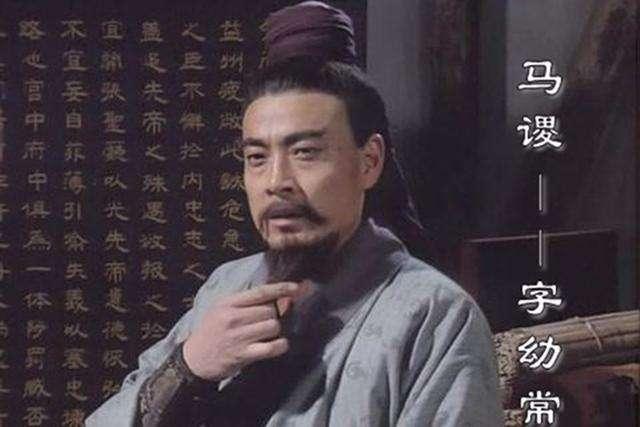

军事理论家马谡

马谡,字幼常,荆州襄阳人,是蜀汉政权著名谋臣马良的弟弟,马良、马谡兄弟五人,其字中都带有常,而且这五兄弟都才气逼人,被称为“马氏五常”,而无常之中,尤以白眉最良(马良眉毛为白色)。

马谡最初以荆州从事的身份跟随刘备进入蜀地,先后任绵竹县令、成都县令和越嶲太守,因为好谈论军事谋略,而深得诸葛亮器重,甚至还引为参谋,诸多军事行动都要与马谡商议,可见,马谡对诸葛亮而言还是一名千里马,而当时人也大多有此看法,不过知人善任的刘备,却在临终之时,告诉诸葛亮:马谡言语浮夸,超过实际才能,不可委任大事,您要对他多加考察。可见,刘备还是很能看清马谡实质的,那就是真有才能,但是言过其实。

刘备托孤

不过刘备死后,诸葛亮并没有完全采纳刘备的意见,在其征伐南方叛乱时,还重要参考了马谡的意见,马谡分析当时形势,提出:以攻心为上,攻城为下的著名战略,诸葛亮采纳了马谡意见,并最后取得了重要胜利。

谋士马谡

之后北伐战争时,诸葛亮仍然器重马谡,让其镇守街亭,街亭是蜀汉的粮道要地,街亭丢失,粮道无法维持,只能退兵,因此,马谡失街亭,是诸葛亮首次北伐失败的重要直接负责人。而当时街亭镇守难度并不大,其地势险要,而马谡自以为是,在山上扎营,取兵法的“居高临下,势如破竹”,而后魏军困山,切断水源,马谡军队大乱溃败。

马谡失街亭

可见,马谡的真实才能是有的,通过其对南征的判断,提出攻心战,可以说是中国古代著名的军事论断,历经千年,仍然熠熠生辉,不过其军事停留在理论层面,做做理论分析判断还可以,实战太差,才会导致首次北伐失败。

马谡的真实才能如何?为何说其兵败街亭导致了首次北伐失败?

在很多人的印象当中,马谡是一位极其刚愎自用,纸上谈兵的将领。在历史当中,马谡与诸葛亮情同父子,在家乡,马谡与其兄长们又并称为“马氏五常”,这就很让人疑惑了,马谡到底有没有才能呢?

马谡于公元190年出生在襄阳地区,马谡等兄弟五人均有颇高的才华和名气,其中以马谡之兄马良最为出名,马谡是兄弟五人中的最小的一个。公元209年,刘琦病逝,刘备被众人推荐担任荆州牧之职,然后征召马良为官,于是马谡随马良一同投入刘备麾下,兄弟两个都被命为荆州从事,相当于是刘备周围的公务办事人员。

一、马谡年少有成,颇有军事才华,但性格十分傲慢自大公元211年,刘备率军入川,留马谡之兄马良留守荆州。马谡时年22岁,被刘备任命为郡级太守,相当于今天的市级行政区,也算是年少有成。史料记载马谡才器过人,所以马谡在地方上任职期间的成绩应该还是不错的。《马良传》记载马谡比起政治,对军事更加的感兴趣,常常因为讨论军事,让诸葛亮刮目相看。

诸葛亮任命马谡为多军,每次谈论军事事件,都昼夜不分,所以马谡的很多军事观点,应该是深受诸葛亮的认同的,并且备受诸葛亮信赖。诸葛亮在公元225年,南征蛮夷之时,曾经问过马谡,此战应该如何计划。马谡回答道“南蛮不服我们很久了,依靠路途遥远,一而再再而三的反叛,因此仅凭武力上的进攻,是无法让他们臣服的,而杀光他们,不仅不现实,也不仁慈,所以我们应该以攻心为主,与他们的首领多多沟通,再用兵威慑,才能让他们真心归附。”

诸葛亮按照马谡的方策,最终俘虏了孟获,臣服了南蛮,一直到诸葛亮去世,南蛮都没有再叛乱过。这说明马谡的才能确实还是不错的,也是蜀汉集团难得的智谋之人,连诸葛亮都经常请教马谡的谋略。但是马谡却有一个坏毛病,也许是作为家族中排行最小的儿子,在成长过程中被宠坏了,使得马谡比常人要傲气些,尤其是连蜀汉丞相诸葛亮在军事上都经常与马谡商量,使得马谡成为了一个看不清现实,傲世轻物的人。

二、马谡街亭兵败,就是由于其自大性格,也导致了首次北伐失败公元228年,诸葛亮首次北伐。此时诸葛亮对北伐有着十足的信心和准备的充分。按照首次北伐的战功来看,这次的北伐确实也是诸葛亮五次北伐中成绩最好、准备最充足的一次,但这场战役却由于马谡的刚愎自用而失败了,使得诸葛亮准备已久的北伐前功尽弃。当时军队当中有魏延、吴懿等老将,众人均认为可以被任为先锋,但诸葛亮却提拔了马谡。

为什么说首次北伐的成败关键在于马谡呢?诸葛亮首次北伐目的性极强,他并没有打算在这次北伐当中,直接进入关中,而是打算占据经营雍凉地区,在雍凉建立光复中原的大本营,以彻底解决长途跋涉的补给问题,随后凭借了占据雍凉的优势,挥师东进,进入关中,恢复汉室。诸葛亮首先为进攻郿城而造势,派小股部队由箕谷进入斜谷道,摆出要北攻郿城的阵势,诸葛亮自己则亲自率领大军进入祁山。

由于曹魏先前的军事重心一直放在对付东吴的方向上,因此在接壤蜀汉的关中、陇西等地区防守力量是不足的。面对突然攻至的蜀汉大军,陇右五郡中的南安、天水和安定三郡根本没有力量抵抗,只能开城投降。另外两郡广魏和陇西也岌岌可危,时任雍凉刺史的郭淮率军在支援陇右的过程中,被困在上邽,而关中总督夏侯懋没有军事才能。诸葛亮北伐首战告捷,形势一片大好。

此时,曹魏统治者正是刚继位不久的皇帝曹叡,他采取强硬的反击态势,迅速换下毫无武略的夏侯懋,御驾亲至,到达长安,派大将军曹真、右将军张郃进入雍凉,与诸葛亮对峙。曹叡始终还是缺乏军事经验,他派曹真率主力进驻郿城抵御诸葛亮的主力,但佯攻郿城只是诸葛亮的计谋,攻打郿城的并非是诸葛亮的主力。虽然最终赵云和邓芝被曹真击败,但却牵制住了曹魏相当多的主力大军,为诸葛亮攻占陇右争取了大量的时间,因此诸葛亮下一步只需命以大将,扼守街亭,阻挡住张郃援军进入陇右,那诸葛亮在陇右的进攻,就相当于是瓮中捉鳖。不仅在陇右的郭淮孤军会被消灭,陇右五郡也会被诸葛亮彻底掌控。另外如果张邵在短期内若无法攻克街亭,那魏国国内必然会更加朝野震动,军队也会惶恐不安,然后待诸葛亮大军到达街亭后,街亭之战谁输谁赢,还真不得而知。

然而肩负扼守街亭,这一重要职责的大将就是这位坑了数万士卒的参军马谡。马谡驻军远离水源驻扎在山上,王平按照规定劝谏马谡,但马谡并不采纳,最终导致了兵败街亭。那为什么马谡要违背诸葛亮在街亭制定的作战部署呢?首先我们要知道诸葛亮并非是百战百胜的,而马谡也不是无能之辈,如果马谡按照自己制定的方略打胜了,那违背诸葛亮的作战部署反而体现了马谡的军事才华,马谡当时应该也是这样想的。诸葛亮常与马谡谈论军事,且很欣赏马谡的才华,在这样的光环之下,马谡有一种自己特别牛的错觉,认为诸葛亮又不在现场,怎么能了解到战场的现状呢,他所做的只是自认为的随机应变,然而作战经验少是致命的,马谡忽略环境,不听意见,最终导致了全军的溃败。

结束语有人就有疑问了,黄忠占据高地,就能获得胜利,为何马谡占据高地就全军覆灭呢?其实占据高地本身没有错,但马谡占据的是孤山,还没有水源,黄忠则相反,黄忠占据的并非孤山,周边有众多的蜀军据点相互照应,不仅水源充足,军械补给也是取之不尽。因此马谡的兵败,完全就是因为自身缺乏战场经验,性格又心高气傲所导致的。

战败的将领很多,为何唯独马谡被军法处置?蜀汉长期人才匮乏,马谡纵然是纸上谈兵,但综合素质在蜀汉也处于中等以上,又兼是诸葛亮的心腹爱徒,从任何方面来看,诸葛亮都不应该处死马谡,街亭虽战败,但可以改年再战,可人才处斩了,则是无法挽回的,为什么马谡一定要死?其实主要的原因是马谡不仅兵败,并且更加恶劣的当了个逃兵。马谡兵败后逃跑了,向朗知情不报,诸葛亮因而怨恨,马谡被抓回来,最终是死在了监狱里,直到死前也没能见到诸葛亮。

马谡的真实才能如何?为何说其兵败街亭导致了首次北伐失败?

京剧把失街亭、空城计、斩马谡连成一体,这就是著名的《失空斩》,成就一众名角。

罗贯中和正史区别不大。街亭确实在马谡手上丢了,诸葛亮确实处以他极刑,也确实挥泪了。

《三国志 蜀书 马谡传》的记述极其简单:“(马谡)统大众在前,与魏将张郃战于街亭,为郃所破,士卒离散。”

其结果是:“亮进无所据,退军还汉中。”战斗毁掉了战役。

街亭失败的具体操作,在马谡传记里没有,而是放到了王平传里。马谡不听王平的苦劝,没有在魏军必经之路上用坚固阵地阻击,而是把军队摆到了路边的山上,导致他远离水源,最终崩溃。

成王败寇。马谡的街亭战术被嗤之以鼻,诸葛亮用他也遭到诟病。

重复批评毫无意义。有价值的是解剖,看清马谡的思路和缺陷。

有一种阻击叫“猿臂之势”。也就是不在正面和敌人死磕,而是在敌人交通线侧翼摆放一个攻击兵团,随时打击敌人侧背。

安史之乱中,李光弼守河阳,就是这种打法,闹得史思明很难受。

马谡显然意图侧击魏军。

但是,“猿臂之势”更适合长线消耗战,不适合短线速决战。

魏军通过街亭,则武侯全盘皆输;魏军通不过,则武侯可以步步为营,蚕食西北。所以武侯对马谡的要求只有一个:拦住他们!而拦住这个动作,恰恰不是“猿臂之势”兴趣所在。

侧击之妙,恰恰是让敌人通过,却又始终侧翼受慢性失血。显然,这种打法不适合街亭争夺战。

再来说马谡占据山头制高点。

战国时期,著名的秦赵阏与之战,赵奢就是“先据北山者胜。”军队高屋建瓴,以一个猛烈的俯冲击败敌人,不是不可能。

不能离开山下水源,这是常识,而且有王平提醒,马谡不可能浑然不在意。

唯一合理的解释就是他认为战斗会很快结束,短暂的缺水不影响战局。

他之所以要上山,还有个重大理由,就是以步兵为主体的蜀军,很难在平地野战中击败魏军。如果步兵上山,借势冲击,就能战力加倍。

但他没料到张郃根本没有给他组织攻击的机会,而是一到战场就立刻猛攻,这样就让马谡陷入了防御。

马谡的原意是进攻!一支准备进攻的军队,一旦仓促转入防御,是很憋屈的。后来苏德战争初期,苏联就吃了这个大亏。

马谡还希望造成“置之死地而后生”的心理优势。实际上,除非不得已,没人愿意主动把军队投入绝地。韩信那么做,是因为刘邦总是把能打的老兵抽走,把新兵补充给他。他如果不逼一下,这些菜鸟会临战崩溃。马谡带领的是蜀汉老部队,自觉性高,不必这样。

置之死地而后生,要的是把迸发出来的战斗力倾泻到敌人头上。而张郃的进攻,让蜀军有力使不出,那么置之死地也就失去了意义。

马谡,其实是一流的谋士。有人说他是优秀的参谋长。不,他连参谋长都不是,他就是个谋士。

优秀的参谋长,是实务型的,要解决很多现实操作,包括琐碎的操作,是一个被战争需要按在沙盘边的优秀指挥官,不是坐而论道的。

林 彪的参谋长刘亚楼,指挥天津战役,29小时打下来,放在整个人类战争史上都是奇迹。

诸葛亮南征,马谡建议“攻心为上,攻城为下,心战为上,兵战为下。”这是合适的时候合适的地方给合适的人提出的合适的方略。

刘备警告过诸葛亮,认为马谡“言过其实,不可大用。”但诸葛亮第一次北伐,还是决定任用马谡为先锋。

首先,马谡并非纯然谋士,他当过绵竹县令,成都县令和越巂太守,是有长期实际工作经验的人。当时蜀汉的太守,都是文武统抓,没有两把刷子是搞不定的。

《三国志》说马谡“才器过人”。注意,是才器,不是才气,后者是虚的,前者是实的,简言之,他的才干是经过考验的。

他“好论军计”,研究军事问题,这就给他的军政实践加了理论造诣。

诸葛亮经常和他通宵达旦地讨论问题。如果没有真材实料,一分钟就嫌弃了,哪还至于经常通宵达旦?

诸葛亮有一个深刻的心愿,就是要培养出一个文武兼备、具有战略眼光的方面军主帅,类似东吴陆逊那样的,将来好接班。

他吃够了刘备集团里那些傲慢军头的苦,比如关羽。他决心要培养新型复合型将领。这也是他后来那么青睐姜维的原因所在。

书生带兵,一旦上道,是武夫根本无法企及的。

所以说,武侯器重马谡、培养马谡、让马谡带兵,都无可厚非,唯一的问题是节奏。

操之过急了。

街亭最佳人选是两个人:清朝的曾国藩,一个是随便什么古罗马的将军。前者“结硬寨,打呆仗”,老老实实,不玩花哨;后者不管到哪里,也不管军队多疲劳,第一件事就是搞一座结实的易守难攻的营寨。

武侯是战略家,自然欣赏战略型人才。马谡的破产,宣告他的培养计划流产。后来,每次担任先锋的都是魏延一类职业军人。那个在街亭主张守住平地的王平,后来也成为蜀汉的骨干大将。

战争形式不够科幻时,成功的军人,往往就是那个老老实实听高人命令,笨笨地却稳妥地完成任务的人。完成得多了,慢慢开窍了,也就聪明了,智勇双全了。

孙子说“兵闻拙速,未睹巧之久也。”笨拙的胜利也是胜利,优雅的失败还是失败。

但因此能抹杀马谡的想象力和武侯的深谋远虑吗?

恐怕不能。导弹熊。

马谡的真实才能如何?为何说其兵败街亭导致了首次北伐失败?

马谡失街亭被斩,史家都认为是诸葛亮用错了人,这一点我想毫无疑义。但仅凭这一点就否认马谡的军事才能,否定诸葛亮的识人能力,我觉得还是有失公允。诸葛亮以一己之力匡扶蜀汉,选拨了大大小小无数的官员将领,奠定了蜀汉几十年的基础,他能不识人?但人有出错,马有失蹄,诸葛亮毕竟是人不是神,偶尔的失误也是在所难免。那诸葛亮派的马谡到底能不能守住街亭?我认为如果马谡严格按照诸葛亮的部署,还是有可能守得住的。原因在于以下几点:

1.诸葛亮需要的是一个能夠贯彻自己作战意图的人,这个人不需要和武艺高强且有丰富战斗经验的张郃去厮杀,只要守住营寨,挡住魏军的去路就是立功。如郝昭只有兵马一千余人,尚能坚守陈仓月余,令蜀军数万大军毫无办法。马谡也应该有这样的能力。

2.街亭到底能不能守住?答案是能。只要建立多层次的防御体系,依据街亭的地势依山当道,层层扎营,多设拒马鹿角,特别是蜀军有强大的诸葛连弩,对方千军万马在短时间内很难通过。何况蜀军有两万大军,对于防守来说兵力足够,只要以逸待劳,和魏军拼消耗就行。

3.蜀军能和强大的魏军精锐抗衡吗?答案是能。为什么?因为蜀军也是诸葛亮训练出来的精兵,有相当的战斗力。魏军虽是精锐部队,且有相当多的骑兵,如果两军硬拼,当然占有绝对优势。但如果蜀军凭寨坚守,稳扎稳打,就可以消除魏军的优势而发挥自己的长处。

但历史不能假设,自大的马谡恰恰不能遵照诸葛亮的作战意图去排兵布阵,那失败就是必然的了。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。