作为艺术爱好者,你认为艺术家的作品,是该迎合观众,还是引领观众呢?

当然是迎合观众啦,当然也是要引领观众啊,当然更加不应该考虑观众啊。

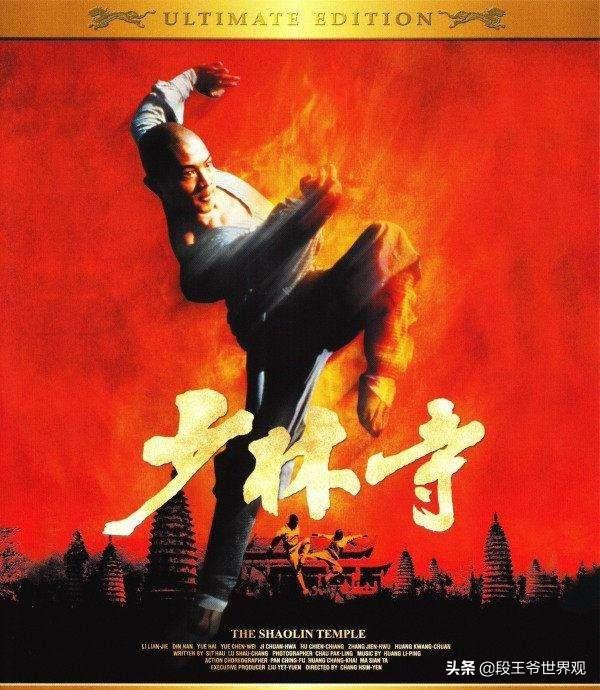

艺术家的作品如果要讲社会功用的话,就需要引领观众,为什么?比如一部影视剧,内容和思潮能够引领人,甚至可以改变人的命运,打个比方以前《古惑仔》电影真的刺激了很多青年,走上黑社会打架的道路。电影《少林寺》也刺激了很多人学习武术。一首歌曲也同样具备这样的能力,当年的一首冬天里的一把火,就把很多人心里面的那股骚动的火点燃了。《我的中国心》也同样唱热了很多人的爱国之情。艺术作品确实是可以引领观众的,因为艺术家在很多方面比观众灵敏,比观众更懂得表达,所以他们的作品自然有这样的社会功效。

但如果从艺术作品市场来看,艺术家也要考虑迎合观众,因为你完全不顾观众的口味,一心搞自己的艺术标准,不一定就能卖的好,观众的口味,代表市场,比如大家都爱看手撕鬼子,结果电视台和赞助商都来了,导演自然就积极去创作,我们就能看的很过瘾了。如果个个导演都去挑战一把《红楼梦》《三国演义》,估计也早死了。市场有时候不容你创作的人思考太多,他就像一股力量推着你在走。

你唱歌不考虑口味,现在还在唱二十年前的曲风,是不是会扑街,当然大程度会扑街,因为你没有李健这样的天籁歌喉和一份对艺术的坚守,你不可能也有他这种幸运获得市场的成果。这是个很现实的问题,搞艺术的常常看不起那些画行画的,唱歌的看不起网红歌曲,拍电影的看不上拍短视频,最终网红带货起来都来降下架子下海了,这都是市场效应决定了所谓的艺术行为走向。谁也不要瞧不上谁,只要你心里还要赚钱。但是艺术真的这么纯粹吗,是的,艺术是需要纯粹,但艺术也存在于现实生活中,艺术家要吃饭要生活不必非要挨饿才是艺术家,艺术家的纯粹,靠的是他们的心。

如果从艺术纯粹角度看,艺术家创作,当然要听从自己的内心,要找到那种渴望和激情,找到自己想要的表达,去除杂念,直达自己的缪斯巅峰,这样的艺术家少见,很多都死掉了消失了,但只要能做到纯粹,艺术家会是这个世界上最幸福的人。

作为艺术爱好者,你认为艺术家的作品,是该迎合观众,还是引领观众呢?

任何一件艺术作品都在表达艺术家自身的思想情感,主观或客观而已,同时也在反映现实的社会状况,或多或少而已,这从而也决定人们欣赏作品的感受程度,问题来了:作为艺术爱好者,你认为艺术家的作品,是该迎合观众,还是引领观众呢?

艺术家的作品,迎合观众或是引领观众艺术作品的价值有很多,包括了作品的艺术价值、文化价值、历史价值、社会价值以及商业价值,但可以肯定的是,这其中任何一个价值都和人有关,一件作品不能引起人们的关注,几乎是没有任何价值而言,也就是说,人们的审美态度决定了艺术作品的价值,

经过上段的简单叙述,就容易理解了,艺术家的作品,应该迎合观众,就以绘画作品来解释说明吧,画家试图通过绘画的渠道与他人达成思想、精神方面的沟通,简单说,就是“借助视觉向人们讲述故事”,值得注意的是,画家所讲的故事有真实(有据可查)或虚假,

欧洲文艺复兴时期的油画作品,之所以以宗教神话故事情节为题材,那是因为这些宗教神话故事有据可查,作为观赏者对希腊神话或《圣经》都有所熟悉了解,所以,当艺术家们创作出有关宗教神话故事的油画作品时,就很受人们的欢迎,欣赏起来易懂,

要是艺术家的作品是引领观众,那么作品风格就容易“奇形怪状”,那样的作品意义价值并不大,或者说是艺术家一厢情愿的认为是“艺术”,其实,很有可能是“垃圾”;把自己的思想强加于人,这是多余的事情,正所谓,己所不欲勿施于人。当然了,迎合观众的作品,是尊重人们的正常审美,在内容及形式上,都恰当好处。

作为艺术爱好者,你认为艺术家的作品,是该迎合观众,还是引领观众呢?

我认为不该迎合观众,而是让健康向上的,高雅艺术美,带给观众,让高雅的艺术引导观众欣赏,向更高层次发展。

作为艺术爱好者,你认为艺术家的作品,是该迎合观众,还是引领观众呢?

艺术来源于社会实践或现实生活,是一种高于生活的精炼总结,无疑应当引领生活。一昧地迎合观众就会导致艺术的低俗化。

人对美的东西在本能上是向往的,高雅的艺术会愉悦大众。而低俗的艺术作品会引起大众的本能反感和抵制。这如同物理学中作用力与反作用力的关系。作用力有多强,反作用力就有多强。因此,如果艺术的质地泛化了,艺术也就没有存在的必要了。无论主观上还是客观上,人们也需要能够引领生活的高雅艺术。

作为艺术爱好者,你认为艺术家的作品,是该迎合观众,还是引领观众呢?

关于艺术作品是迎合观众还是引领观众这个问题,可以说自从有了艺术和艺术作品人们就一直在探讨在讨论,趋于一致的看法和认识是,艺术作品迎合观众和引领观众并不矛盾,不应该割裂开来,艺术作品既要迎合观众,为大众所喜欢,同时又要引领观众,推动艺术不断向前发展。

面向大众,为大众服务,是艺术的本质特征之一,也是艺术的创作方向。艺术远离了大众,就如同无的放矢,就失去了艺术创作的意义,至少会使艺术的价值和意义大打折扣。只有面向大众,迎合大众,艺术才能彰显出其独特的魅力和强大的生命力,才能形成艺术创作的良性机制。

迎合大众不是庸俗的迎合,不是为了迎合而迎合,而是健康积极的带有进取的迎合。比如大众喜欢的传统艺术,我们继承了下来,这是迎合大众,满足大众的精神需求。但是我们在继承传统艺术的同时,根据社会时代发展对传统艺术进行了创新,这就在迎合大众的同时又引领了大众,同时推动了艺术的传承创新发展。

引领大众不是否定传统,创新不是为了标新立异而创新,创新的目的是为更好的迎合大众,服务大众,进而更好地发展艺术。

艺术来源于生活,大众是生活的主体。艺术家也是社会大众中的一分子,应该了解时代需要什么样的艺术作品,大众喜欢什么样的艺术作品,艺术家在创作艺术作品时,既要赋予作品以时代性,前瞻性,使作品具有引领大众的意义,同时又要考虑大众的理解认知能力,把迎合大众和引领大众有机的结合起来,二者兼顾,相辅相成,应该是艺术家追求的方向和目标。

作为艺术爱好者,你认为艺术家的作品,是该迎合观众,还是引领观众呢?

既然被称为艺术家,自然是应该有能力引领大众的审美高度,同时也有责任引领大众的艺术审美方向。但是,这种引领并非简单地迎合大众的审美习惯,如果缺少了自由创作的艺术个性,难免会流于庸俗。

不过,并不是所有符合大众审美习惯的艺术作品都是在刻意迎合。比如那些唯美写实主义风格的油画作品,不仅受到普通大众的普遍欢迎,同样具有很强的艺术表现力,也有很高的艺术价值。在很多时候,能够迎合大众审美,与引领大众审美其实并不矛盾。

文艺复兴时期的古典写实主义油画,无疑是非常符合大众审美习惯的。比如达芬奇的《蒙娜丽莎》,至今仍被人们喜爱和推崇。在当时,这样的艺术无疑是能够引领大众的审美高度的,几百年过去了,其艺术价值仍然处于巅峰水准。由此可见,迎合和引领大众审美是可以并存的。

惊龙轩多次提到过陈逸飞先生的浪漫主义、写实主义油画作品,能够在艺术界受到普遍认可,也能在普通大众中受到广泛青睐。这就是我们常说的雅俗共赏。

再说说印象派画风,当时莫奈、高更、塞尚他们的作品根本就没有市场,大众接受不了,在艺术界也几乎是一边倒地抨击和排斥。但是,时间很快证明了印象派画风的艺术价值,由于对光影的研究和表现取得了突破性进展,对绘画艺术产生了极为深远的影响。这么看来,印象派画风虽然不能迎合当时的审美习惯,却事实上引领了绘画艺术的审美潮流。

所以说,符合大众审美习惯也好,还是引领大众审美思维也罢,只与艺术家的美学思维和艺术追求方向有关,并不能以此来衡量其艺术作品的艺术高度。

惊龙轩就读于美术专业时,当时很多同学都很喜欢陈衍宁的油画作品。那个时候行画好像刚刚兴起,那些临摹陈衍宁先生油画的作品都能卖出很高的价格。其市场影响力可见一斑。陈衍宁先生这样说过:“我不能代表所有中国的画家,但是我的个人经历说明了中国写实画家在国际艺术环境中是能够得到认同的。”

不仅仅是陈衍宁,还有现在中国超写实油画领域的领军人物冷军,同样具备很强的市场号召力。陈衍宁和冷军都是秉承写实主义绘画风格的,这样的画风非常符合大众的审美习惯,但是你能说他们的创作是为了刻意迎合大众审美吗?显然不是!

“做到有生命力的艺术形象,并赋予深刻的心理内涵和社会意义。”这是陈衍宁艺术创作的宗旨,也应该是大多数艺术家应该秉承的创作方向。毫无意义,这样的创作方向能够让艺术家在市场的需求和艺术家个人表象、艺术要求这两者之间找到很好的平衡点。

随着数字图像技术的飞速发展,写实风格的油画创作受到极大冲击已是不争的事实。一些艺术家从具象绘画风格转而尝试抽象主义画风;还有些画家专门研究材料,进行新材料的实验。这些都无可厚非。但对于多数画家来说,用材料创造出有情境、有思想、有技巧的作品,才是最重要的。

当然,这也只是惊龙轩一家之言,欢迎与大家一起交流探讨。谢谢!

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。