李自成山海关溃退北京后死守北京会有什么结果?

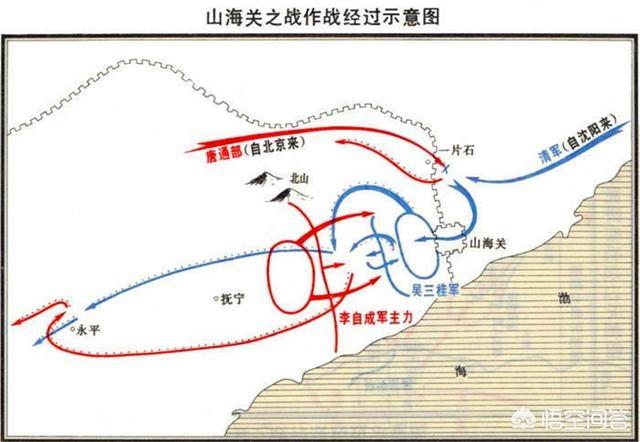

公元1644年四月十三日,李自成率领精兵六万,从北京出发,前往山海关镇压反叛的吴三桂所部。四月二十一,著名的山海关之战爆发。到了二十二日中午,李自成所部在经过两天的激战后,已经占据上风。吴三桂的军队已经支撑不住,眼看就要失败。

但是,让李自成意想不到的事情发生了。在突然刮来的东北风之后,冲出了清军的骑兵。这支精锐骑兵迂回到大顺军的左侧背,发起了突然袭击。猝不及防的大顺军在吴三桂的军队和清军的夹击下,迅速溃败,退往永平。二十三日,大顺军再战永平,再次失败,只得退回北京。

李自成撤回北京后,于四月二十九日在武英殿补即帝位。在第二天就撤出北京,向西南方向转移。清军随即不战就占领了北京。那么,李自成如果不撤出北京,又会怎么样呢?

北京作为明朝的首都,作为明朝皇帝“天子守国门”的重要据点,经过了多年的修建。北京在为中国北方最重要的城市,防御体系当然是一流的。在明朝历史上,多次外族的入侵都曾打到北京城下,但都没能奈何得了北京的防御,只有铩羽而归。

那么,李自成在山海关之战后,难道不能依托北京,来与清军对抗吗?为什么要轻易放弃北京这座重镇呢?这要从几分方面来分析。

一、李自成本身没有在北京建都的打算。

李自成在襄阳建立政权的时候,就对未来的战略和群臣做过研究。一部分人的意见是直取北京,一部分的意见是先取南京,最后一部分人的意见是先取关中为业,然后出山西取北京。最后,李自成采纳了最后这个意见。

这些意见实际上是对未来大顺朝的建国方略做了探讨。采取先取关中为业,实际上是把将来大顺朝的都城设置在了西安。在李自成占领关中之后,就相应的做了准备。他改西安为西京,建国号大顺,改元永昌,并进行了一系列的建设。

这样,李自成没有将北京作为将来都城的打算。所以,他虽然占领了北京,也没有对北京特别重视。他心目中的大顺朝的根本重地在关中,这影响了他在北京的各项行动。

二、对北京的政治、军事地位重视程度不足。

由于李自成没有准备把政治中心放置在北京,不想在此建都,所以他在北京处理问题上就不是那么的严谨,在很多事情上的处理就比较随意。在刚进入北京的时候,大顺军的军纪十分严明。曾经有个别人进行抢劫,被抓住后立刻被公开处决。

但是,由于政策的疏忽,不久之后,大顺朝开始了“追赃助饷”的运动。这个运动由于失去了控制,造成了大顺军的军纪败坏。层出不穷的违反军纪扰民的事件,这严重的影响了当地的民心,使得大顺军失去了百姓的拥护。

而那些地主阶级的知识分子和明朝的旧官吏,则在大顺朝的打击下,迅速走向了大顺朝的反面。他们不仅反对大顺朝,逃亡躲避大顺朝,而且还希望清朝军队到来,赶走大顺军。由于李自成在北京没有执行正确的政策,扩大了对立面,使得自己失去了当地的民心支持,这是他无法在北京立足的主要原因。

三、山海关之战后防守北京的军事形势不利。

由于李自成在北京的错误政策,不但失去了民心的支持,还逼反了吴三桂。在去讨伐吴三桂的时候,李自成本意是派刘宗敏和李过去,可是这两人“耽乐已深,无斗志”,不得已只得自己御驾亲征。

而李自成对北京北方的军事形势了解不清楚。他不知道,清朝已经订下了入侵中原的方略。四月初清朝已经进行了军事动员,并且在四月九日就出发准备入关了。而李自成根本就不知道这个情报,他根本就没有把清军计算在内。

因此,李自成认为自己只是要面对吴三桂孤立的四万军队。他在此之前将袁宗第部派往河南,而也没有从关中调集军队来北京。他去进行山海关之战只带了六万军队。

但是,这六万军队主要是李自成的御营军队,是大顺军中最精锐的军队。这支军队在战斗中显示了坚强的战斗力,在两天的时间里,将名震天下的“关宁铁骑”打到了崩溃的边缘。但是,由于山海关之战的失败,这支军队大部被歼灭了。这是李自成多年的精锐,丧失了这支军队对李自成的军心士气打击很大。

李自成回到北京后,也曾经想防守北京。他下令拆毁城外关厢的民房,但是,他很快改变了主意,决定撤出北京。史书记载,李自成当时是这样考虑的:

北兵势大,城中人心未定,我兵岂可久屯在此。即十北京不敌一秦中险固,为今之计,不若退出关西,以图固守。

出于以上的考虑,李自成于四月三十日放弃北京,退往关中。

四、李自成如果守北京能够守住吗?

我们可以看到,李自成也有过固守北京的打算和举动。但是,如果李自成固守北京,是很难守住的。因为他所处的环境,和明朝守北京的环境截然不同,可以说是相差百倍。

明朝时期,北京也多次被围。最严重的一次是在土木堡之变后,瓦剌军队围攻北京。当时,明军主力在土木堡全军覆没,北京的防御空虚。但是,就是在于谦的防守下,明军不但守住了北京,还打退了瓦剌军队。

这是因为,在当时,虽然明军主力被歼,但是北京还有一部分军队,依托北京的防御工事,可以死守。于谦拥立景泰帝稳定了军心士气。外又有勤王之师不断到来,最后,瓦剌军进攻不下坚城,后有勤王之军夹击,最后被迫撤走。

而李自成面临的局面则完全不同。他的主力精锐在山海关被歼灭,在北京只剩下败残的军队和原来明朝投降的京营人马,士气低落,没有多少战斗力。

而由于“追饷”造成的恶劣影响,使他失去了民心的支持。清朝军队已经不是单一的少数民族军队,它已经成为由吴三桂军引领的强军。数量将近是李自成在北京军队两倍的清军,由于有汉族军队的配合,清军已经具备了攻下北京这样防御工事的城市的能力。

再加上李自成过于轻视北方的军事力量,他的军队分散很广。他将一部分主力调往河南,一部分主力放置在关中。如果李自成被围困在北京,那么他的勤王之师是很难及时赶到的。这样,李自成就只能在北京束手待毙了。

结语:

由于李自成的政治、军事策略的错误,他在占领北京后犯下了很多错误。最后,在山海关之战中,这些错误集中惩罚了他,使得他遭受了惨败。

在失败撤回北京后,李自成很快就决定撤出北京,并予以实施。这是因为李自成本身就没有想在北京建都,他对北京的政治、军事地位考虑不足,准备随时放弃。而且他的军事实力遭到极大损耗,无力打退清军的进攻。北京的民心也被他的错误“追赃助饷”举动而丢失。外面的军队也被他远派外地,无法及时救援。在这一系列的因素驱使下,使得李自成决定放弃北京,回防他的根本重地关中。

我是历史笑春风,欢迎大家关注我,多提宝贵意见,谢谢。

李自成山海关溃退北京后死守北京会有什么结果?

李自成只是农民军的领袖,单从军事的标准看,李自成算不上成熟的军事人才的,从他起兵到攻入北京的所有战例来看,很多的都是属于人多一拥而上,取得的胜利,如果遇到历害的将军的话,被人以少胜多打得抱头而逃的情况记载上有很多的。所以,以李自成的军事水平领导一群乌合之众,不可能守得住北京的。

李自成山海关溃退北京后死守北京会有什么结果?

不是不想守,是守不住。

守成需要百姓的支持,北京城很大,李自成新败士气不高,再加上之前大规模追赃,搞得乌烟瘴气民心尽失,根本守不住的

李自成的问题不在于放弃北京,而在于放弃山西太快,沿途没有留下任何自己的部队,而是非常迅速的退回到陕西,这样当建州占据北京后,先前投降李自成德明朝将领全部投降建州,建州军可以兵不血刃的追着李自成。

第二大问题就是怀庆之战,赢得了战争但输掉了战役,致使建州两路大军围攻李自成残军,没有获得喘息,被迅速击垮了。

如果李自成在从北京到西安的沿途重镇都留下自己的班底,固然会分兵,但日后建州进军时不会那么快,自己在西安有老底子,还能休养一段时间再观察局势,举手投足间会从容很多。当建州起两路军进攻闯部和南明时,不要热衷于局部战争,那样打赢了也没有什么卵用,只面对一路军马的话潼关绝对没问题,要知道建州当时分兵两路是想把南明灭掉的。李自成如果守住潼关,那么整个局面就活了。

李自成山海关溃退北京后死守北京会有什么结果?

李自成退出北京是明智的选择,固守北京是不可能完成的任务。李自成攻入北京的时间太短根本没有什么群众基础加上山海关兵败后士气低落,因此想守住北京城是很难完成的。

从双方实力看清军已经占据了绝对的优势山海关大战后李自成精锐损失惨重,八旗军由于收编了吴三桂部实力反而增长了不少。李自成的起义军在北京附近兵力只有10余万,八旗军加上吴三桂部兵力超过了20万,假如李自成不撤到陕西而是固守北京,基本上是要被包围在北京城的。仅仅依靠一个北京城是守不住的,毕竟长期围困上百万的北京市民光吃粮食就很难坚持,李自成的起义军在北京城还没有待足一个月根本没有什么群众基础可言,因粮食缺乏而军心溃散是早晚的事。北京城虽然城防坚固却不能做长期坚守,假如没有外部援军只靠京城的孤军那么城破是必然的。

起义军虽然占领了北方但很难组织起有效的援军李自成的起义军虽然在陕西起兵并在河南经营,但真要到了危机关头还是很难有部队前往救援,八旗军早就制定了围点打援的战略,假如援军实力不够强大也很难解除八旗军对北京城的威胁。起义军的领导模式本来就松散,又在围困的溃败之际想要有援军去拼死救援这本就不现实。

此时的山海关已经归于清朝因此八旗军基本是倾巢而出,八旗军加上吴三桂的降军兵力轻松超过了二十万人,八旗军以骑兵为主机动能力强支援能力也不错,想打败它们不是那么容易的。事实证明八旗军是当时中国最强大的部队没有之一,而李自成的起义军是很难对它产生威胁的,想战胜八旗军确实缺乏足够的实力。

退守陕西是明智之举可是溃败却很难说英明李自成起义军避开清军锋芒回到起兵的陕西本是明智的选择,只可惜在清军的追击下一路溃败这就显现出农民军的战斗意志不强烈了。八旗军志在统一天下其首领多尔衮也是雄心勃勃,李自成在山海关兵败后一直逃窜,不坚守最终也走向了绝境。

假如李自成在陕西重镇旗鼓利用在陕西良好的群众基础和八旗军做持久战,结果如何还真不好说。但起义军一触即溃四处逃窜也让军心民心尽失,八旗军很快将北方平定建立起了稳固的中原政权。

李自成固守北京只有死路一条,退回陕西本是战略撤退只可惜因为把握不当变成了战略溃败。没想到李自成回到陕西后没想抵抗而是继续溃败逃窜,在这样错误的决策下最终走向了失败也是历史的必然。

李自成山海关溃退北京后死守北京会有什么结果?

李自成的大顺军从山海关溃退以后,很快放弃北京的确是重大失误,因为北京城城墙坚固,易守难攻,之前清军曾经几次围攻崇祯帝坐镇的北京都无功而返就是证明,如果李自成坚守北京,会大大延缓清军入侵中原的进度。

一片石大战李自成的大顺军虽然遭遇惨败,但李自成投入山海关战役的军队总共只有六万多人,对号称拥有百万大军的李自成来说,并不是致命的打击,后来李自成撤退到西安时仍然有六十多万大军,而清军主力加吴三桂军总共不过十几万人。可以说大顺军的兵力仍然占据绝对优势。

对于李自成来说,即使李自成率领大顺军主力从北京撤退到河北甚至山西一带,也不应该完全放弃北京,至少应该留一部分大顺军兵力坚守北京,与外围的源源不断的大顺军对清军形成夹攻之势。

当时李自成手下的头号大将刘宗敏已经在一片石大战受重伤,李自成留守北京的最好人选就是文武全才的李岩,提出“迎闯王,不纳粮”口号的李岩善于安定人心,可以让李岩率领几万大顺军精锐在北京城争取民心,坚守北京,而李自成统帅十几万大顺军主力坐镇河北山西一带,与全国各地源源不断增援北京的大顺军对觊觎北京的清军形成围攻之势。

综上所述,李自成如果留李岩等智勇双全的大将坚守北京,毕竟李自成从北京城获得几千万两白银,与清军打持久战的军费绝对充足,而入关的十几万清军却面临后勤保障困难,如果大顺军坚守北京,打持久战对清军非常不利,只要大顺军坚守北京几个月,多尔衮与吴三桂必然退回山海关。

可以说文武全才的李岩是李自成集团最优秀的人才,如果李自成重用李岩坚守北京,绝对可以拨乱反正挽回人心,克服鼠疫等困难的可能,与李自成的大顺军主力内外夹攻打退清军,取得北京保卫战的胜利。可惜李自成一错再错,轻易放弃北京就是李自成的重大失误,而在从北京撤退以后听信牛金星的诬陷冤杀李岩更是自毁长城的致命失误!

可以说李自成听信牛金星诬陷冤杀李岩,重蹈崇祯帝朱由检听信温体仁诬陷自毁长城冤杀民族英雄袁崇焕的覆辙,朱由检冤杀袁崇焕最终导致大明王朝的灭亡,而李自成冤杀李岩最终导致大顺政权的灭亡!

李自成山海关溃退北京后死守北京会有什么结果?

结果就是一样会失败的。

李自成在东征山海关时,带走了在北京的大部分军队和能征善战的将领,据南明史专家顾诚先生考证,随李自成东征山海关的大顺军精锐当在十万左右,而仅留下丞相牛金星率一万左右的士卒守卫北京,李自成意图一战在山海关击败吴三桂,没有想过战败的情况。

但是,出乎李自成意料的是吴三桂已经联合了清军,吴三桂的四万关宁铁骑加上原山海关总兵高第的一万山海关守军,共五万人。清朝得知北京剧变之后,倾巢而出,“男丁七十以下,十岁以上,无不从军”,总共凑齐了十万兵马,而此时由多尔衮率领的、在山海关的清军有七八万之多。

从双方的力量对比可以看出,大顺军已经落了下风,而后来的事实也证明,虽然大顺军也是能征善战之辈,但是绝不是常年野战的关宁铁骑和清军八旗的对手,更何况人数还不占优,所以李自成的大顺军在山海关大败在所难免。大败之后的大顺军损失惨重,此时如果退守北京,即使加上北京原来的一万大顺军留守部队,也不可能是关宁铁骑和八旗军的对手了。

另外,大顺军刚刚进入北京,随即又在山海关大败,大起大落必定造成士气低落,而吴三桂的关宁铁骑是要为崇祯皇帝复仇的“哀兵”,再加上如狼似虎的八旗军,从士气上来说,大顺军落了下风。

再就是李自成刚进北京以后在北京的所作所为已经失去了民心,北京内部的敌对势力也已经遍布了。北京城内反对的力量已经很强大。

而且,山海关和北京之间无险可守,一马平川,吴三桂和清朝联军以骑兵为主,两天即可抵达北京。而如果李自成固守北京,想要调集河南、山西等地的大顺军前来北京勤王,时间上也来不及了,到时候北京就是孤城一座,李自成恐怕也将重蹈崇祯皇帝的覆辙。所以李自成选择放弃北京无可厚非,毕竟留得青山在,不愁没柴烧。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。