二战之前的德国,面对破败不堪的中国,德国为何要伸出援手?

二战之前的中国破败不堪,可是,在第一次世界大战后的德国,更是比那个时候的中国更加破败不堪。两个同病相怜的国家开展贸易,互惠互利,哪里有德国援助中国一说。

德国这个国家和中国的关系很有趣。如果有人告诉你,德国和中国政府的关系一直很好,你会相信吗?实际上,德国从晚清的时候,尤其是中国兴起洋务运动之后,就已经是和中国关系最好的国家。

当年的李鸿章访问德国的时候,和德国首相俾斯麦惺惺相惜,德国报纸称李鸿章是东方的俾斯麦,俾斯麦是西方的李鸿章。两个人关系密切,在双方的努力下,德国对中国的洋务运动帮助很大,同时也打开了德国军火商在中国的市场。

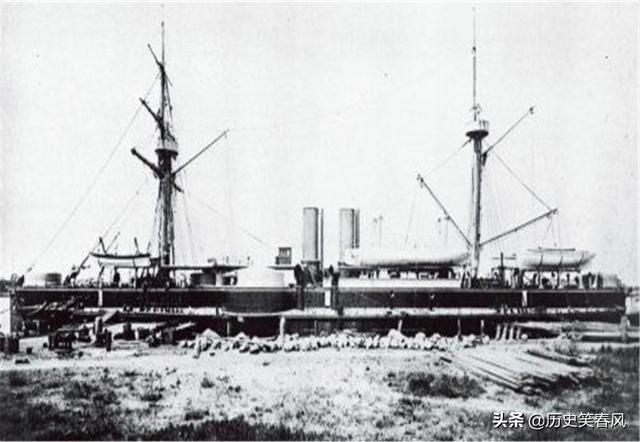

中国北洋舰队的主力舰定远和镇远舰就是德国购置的。而李鸿章军队里装备的也主要是德国枪炮。至今,我们在一些清朝时建造的海岸炮台,还可以随处看见德国克虏伯大炮的身影。

在甲午战争期间,英国站在日本一边,而德国则站在中国一边。不明当时真相的人,有人吹嘘日本军队的武器先进。实际上,在陆军的装备上,淮军装备的武器要比日本陆军强。就拿炮兵来说,日本装备的是青铜炮,而中国装备的是克虏伯的钢炮。

日本企图向德国购买钢炮,德国依照和中国的协议拒绝了日本的要求,只单方面向中国出口。可是,淮军在战场上不堪一击,丢弃了大批的武器。日本马上将炮兵的火炮换成了德国的大炮。

因此,落后就要挨打,是不可违背的公理。后来,德国也加入了瓜分中国的列强的行列,八国联军的统帅也是德国人。那段短暂的友谊就此夭折了。

到了第一次世界大战结束,德国成了战败国,而中国却成了战胜国。为了德国在山东的主权问题,中国还爆发了“五四运动”。中国从德国得到了战争赔款,军阀张作霖还从德国购买了军工厂,成立了远东第一大兵工厂。

德国在这个时候,又想起了老朋友中国。当时的中国和德国同病相怜,都是贫穷的国家。德国为了自己的生存,急需贸易伙伴。而中国政府面对列强,这些国家一直把中国当做殖民地,根本就不给中国平定的地位。中国需要输出原料,换取工业品来发展生产。而德国需要输出工业产品,获取原材料。这样一来,双方一拍即合,开始了贸易合作。

中国和德国的贸易堪称天作之合。德国由于战败,需要支付大笔的战争赔款。因此,德国的外汇十分短缺。而中国也一样,中国的出口大部分是附加值很小的原材料,也换不回多少外汇。这样,双方就开始了以货易货的贸易。

1934年8月23日,由塞克特促成签订的《中德易货协定》则把中德军火贸易推向高潮。该协定的目的在于,以中国的原料与农产品交换德国的工业产品。中国的大批物资,尤其是钨、锰矿石成为对德国的主要出口货物。钨作为制造合金钢的重要原料可以说极为重要,大大提高了德国军工产品的质量。而德国的机器设备,工业产品,军事装备也成为中国进口的大项。

除了贸易方面的合作,中国和德国还在军事领域进行了广泛的合作。德国虽然在一战失败,但是,德国军队的名声依然如旧。当国民政府的主要军阀内战结束后,决定对军队进行整训,而军队的样板就是德国。

国民政府从德国进口了大批的武器装备,蒋介石还亲自向德国政府去信,邀请德国的军事专家来华,成立了德国军事顾问团。这个军事顾问团为中国编练著名的德械师起了决定性的作用。这些军事顾问们为中国军事力量的增长出谋划策,除了编练军队,他们还制订军计划,建造长江防线,为中国对日作战做出了贡献。

在中日战争中,有不少德国的军事顾问参与中国军队的指挥,甚至有的亲自持枪上阵,战死沙场。直到1938年,德国政府命令军事顾问全体回国,但是还是有个别军事顾问留在中国,在中国军队里参与对日作战。

中国和德国的合作首先是各取所需,互惠互利的,这是当时国际形势造成的。中国和德国之间通过贸易和各个领域的合作,都解决了各自的需求,这是难得的双赢模式。

在这种合作中,双方是平等的,没有那种援助的涵义。到了中日战争爆发,德国召回德国军事顾问团,并中断中德贸易也说明了这一点。

我是历史笑春风,欢迎大家关注我,多提宝贵意见,谢谢。

二战之前的德国,面对破败不堪的中国,德国为何要伸出援手?

谢谢邀请,我是岛主说事。二战之前的德国,面对破败不堪的中国,德国为何要伸出援手?这个问题要一分为二地看,不能以偏概全。

一方面,一战后的德国特别希望找到一些合作伙伴。大家知道,一战结束后,德国上下并不认可英法强加给他们的战争赔偿和削减军备,为了恢复德国经济,德国政府广泛加强了外交和提升经济的工作,这一时期到二战爆发,德国基本上都是以一个战败国和受气包的姿态与世界各国交往,包括美国苏联,都在与德国做生意,中国也不例外,由于人口众多和中国当时的内乱状态,给德国输出军火和工业产品提供了很好的市场。

另外,一战以后,由于华尔街经济的影响,世界迅速进入大萧条时期,德国又刚从战火中重生,为了尽早摆脱经济萧条的困局,德国必须尽快找到经济发展所需要能源和原材料,中国是个新生的市场,不仅原材料便宜还常年处于军阀混战状态,客观上使德国看到了双赢的利益。尤其是希特勒上台以后,加强了能源积累和军火出口,以积累财富扩充军备,而当时民国政府也渴望在欧洲找到合作伙伴,两厢情愿一拍即合。

另一方面,中国当时是多个资本主义国家的殖民地,德国是老牌的帝国主义国家,八国联军入侵中国,日本帝国主义发动侵华战争时,德国也在中国有扩张的领地和租界,但在美英帝国帮助下,日本将德国在中国的领地占有了,客观上讲,加强与中国政府的联系就为德国在华建立各种联系,掌握军事情报和试图建立同盟搭建了平台。

二战爆发前,民国政府多次派人与德国接洽,不仅在武器装备上成为德国军火的较大市场,还建立了各种民间和政府间合作,此时,不仅美英苏在拉拢中国,德国同样也在拉拢中国,在或明或暗的较量中,德国一直以发达的工业产品和良好的合作关系得到中国政府的肯定。

当然,这里面还有一个更深层次的原因,那就是蒋介石和希特勒在治理国家的理念上基本上有共同点,这种默契为两国关系加了砝码。对德国来说,中国在二战爆发前已经受到日本关东军的扩张侵略,国民政府需要德国提供支持和帮助。而对中国来说,与日本军国主义的战斗又为德国实施闪击战和对外扩张提供了借鉴和试验场所,因此,这一时期,德国派出了军事顾问团指导中国军队作战,中国军队也从他们身上学到了先进的军事理论和攻防战术。

所以,现在回过头来了解那一段历史,有些人认为是德国帮助了中国。但这个并不完全正确,因为德国也是无力不起早,没有利益吃亏的事他们是不会做的。一是经济上互通有无,就是说德国需要中国的钨锑等战略物资,中国需要德国提供的最好工业产品,包括武器装备。二是军事上相互帮助。由于德国是一战的战败国,中国又屡遭列强凌辱,共同的处境使两国有同病相怜之感。三是德国想让中国选边站队。由于二战前期,美英苏都把中国作为亚洲最大的跳板,都想拉拢中国成其合作伙伴,所以,德国理所当然也不会放过这样一个机会。

二战之前的德国,面对破败不堪的中国,德国为何要伸出援手?

明明是两个撸蛇抱团取暖,干嘛说的那么温情脉脉?吐槽机也懒得吐槽传说中在维也纳无私帮助元首的那对无名中国夫妇,因为大抵上他们属于另一个平行空间。总之那段时间两国的亲密无间只是一场真金白银的交易,最后终归是个利尽而散而已。

这事儿还得从1919年6月28日签订的《凡尔赛条约》说起,这个条约把大约是历史上签约国不满意数量最多的玩意,叫嚣着弱国无外交不止有战败的德国、奥匈帝国,还有战胜的意大利、中国、日本,甚至中国都闹起了五四运动。

但是在德国失去山东殖民权益和中国没拿回山东权益之后,两国之间的直接冲突消失了,被欧洲往死里打压的德国需要中国的市场和原料,满目疮痍的中国也需要一个对殖民没有野心的伙伴。在这种情况下,双方才开始进行接触。

1920年代的初期接触1920年,卜尔熙率魏玛政府代表团来到中国,双方于1921年5月20日签订《中德协约》,这是中国近代少见的平等条约。条约主要内容是德国赔偿中国400万的战争赔款(咱们终于拿到赔款了),换取中国不再查封德国企业,并且同意接纳并善待中国留学生。

这段时间双方的主要合作集中于商业和工业,那阵子德国被限制的特别狠,很多武器都不能本国生产,所以他们是少数愿意输出技术的国家。虽然德国企业对中国的战乱顾虑重重,但他们也没有太多选择。

另外常凯申队长搞完四一二政变后,直接和苏俄断了交,20世纪20年代中期国内又开始对英国很排斥。故此队长搞军事改革能借助也就剩下德国而已,这也正中他们的下怀,两边以顾问团的形式合作就这么开启了。

1930年代的深入合作到了20世纪30年代,中国已经成了德国在远东地区的最大贸易伙伴,单1930年德国与中国的贸易额就达到3.475亿马克,而同日本的贸易额才2.34亿马克。同时德国油脂工业原料几乎完全依赖东北的大豆,工业上对于中国的钨砂、锑、锰、锡、猪鬃和桐油需求量也极大,双方互补关系明显。

但德国也不是完全索取,他们帮助中国建设了不少铁路,还投资修建了17座现代化工厂。到纳粹掌权后,又对中国出口了大量德国武器,并将部分兵工厂升级,让中国可以自行生产一些步枪和机关枪。

另外就是传说中无比精锐的德械师啦,也是德国帮助训练的,在1937年号称训练了30万人,不过真正精锐的只有3个“示范师”而已,其他的只能要德式训练师,在淞沪会战的时候一把折了10-18万,挺可惜的。

1941年的分道扬镳实际上从纳粹上台开始德国就不怎么待见中国,只是元首是个实用主义者,在中国有巨大利益的前提下不会翻脸。但是随着中日战争逐渐推进,鬼子占的地盘越来越大,常队长又以里通毛熊威胁元首调停后,天平已经开始失衡。

到了1938年2月,元首悍然用亲日派的里宾特洛甫担任外交部长,同年4月禁止对华军售,并召回全部在华军事顾问,很多军事顾问直接跑到鬼子或者汪精卫那边干活,带走大量军事情报,差点把常队长给坑死。更缺德的是还扣留了中国订购价值高达2.82亿马克的军火,其中包括急需的鱼类潜艇。

到了6月24日,德国召回驻华大使,里宾特洛甫还对所有在华外交官和顾问宣布,如逾期不归则视同叛国,7月1日德国与汪伪政府建交,两国正式断交。逗逼的是常队长保留了驻德大使,一直维持到那年12月对轴心国宣战才召回,中德20年的亲密合作彻底终止。

那么总结起来吧,所谓二战前中德蜜月期起因就是两个失败国抱团取暖,其内容也只是各取所需,压根没有德国对我们伸出援手一说,所有的帮助都是我们用真金白银,矿石大豆换来的,没啥必要心存感激。况且一旦没了利用价值或者鬼子给的价码更高,人家可没顾及传统友谊,扣钱、断交、卖情报一点都没含糊过......

二战之前的德国,面对破败不堪的中国,德国为何要伸出援手?

说是援助,其实更像是一种交易,德国对华出售军火并不是为了援华抗日,而是为了换取其国防工业发展而不可缺少的钨砂等战略资源。当时世界钨产量的80%集中在亚洲,而中国又是亚洲的产钨大国。1932年至1938年间,中国的钨产量占世界总产量的37%,而世界钨产量的一半都输入了德国,足见德国对于这一战略资源的极度需求。当时中国和德国一样都在大力的扩充军队,一个急需军火,一个继续钨等原材料,两国一拍即合,以以物易物的方式开展大规模的经济贸易,有效的缓解了两国的外汇压力,可以说这是一个建立在经济基础上的合作,而不是政治基础,所以这种合作是极不可靠的,一旦发生重大的政治变动,这种合作也如昙花一现,迅速的凋零了。

在希特勒的全球战略计划中,亚洲占据着重要的位置,他不仅需要一个强大的亚洲国家来从东面牵制苏联,还希望一旦同英美爆发冲突,他亚洲的盟友可以牵制相当数量英美军队,而能够做到这两点的只有日本,而不是中国,所以希特勒一开始就谋求和日本达成某种政治协议,希特勒崇尚强者,从来都没有考虑过和中国的结盟,即便在两国交往最密切的十年中也仅是限于经济上的来往。

之所以德国一直对华出售军火,甚至在中日战争爆发后仍旧没有停止军火的出售,首要因素就是对于钨等战略资源的需求。当然德国也明白为它盟友的敌人提供军火是如此的不合时宜,可能有如下的政治考虑,即希望中日之间的军事冲突能够最终和平的解决,这样德国既可以保住亚洲的这位盟友,也能保住一个重要的经济合作伙伴,德国甚至希望中国能够加入轴心国同盟,一起对抗苏联,但是遭到了日本方面的坚决反对,而随着德国军事援助的不确定性越来越严重,中国也开始主动和苏联接触,谋求新的军事援助。

随着中日之间的冲突已经没有了调停的希望,而中国又和苏联走的越来越近,德国的在亚洲的政治企图最终破灭,加之日本已经占领了许多中国的钨矿产区,希特勒认为中国已经失去了利用的价值,随即下令停止对中国的军事援助。所以我们要客观的看待这段历史,我们要感谢那些为我们提供许多帮助的德国军事顾问和友好人士,但是对于纳粹德国则谈不上感恩,这完全是一种互相利用的利益关系。

二战之前的德国,面对破败不堪的中国,德国为何要伸出援手?

德国在中国也不是不捞好处,在八国联军侵华的时候,德国可一样也没少拿。

只不过一战结束后,德国作为战败国,在中国的利益被收回后,自然也没办法继续欺凌中国了。

况且德国帮中国强军并不是免费的,天下没有免费的午餐。二战之前德国确实给中国带来了源源不断的物资援助,大到像飞机、坦克、大炮。小到手枪手雷等物资都从德国进口,甚至还派遣了众多军官来中国指导。

可是这都是有条件的,不仅中国要花大价钱去买,而且得到的武器装备还是德国淘汰下来的一批,可是这有什么办法呢?全世界只有德国愿意与中国进行军备换物资,虽然明知道会被德国人宰一笔,可是这有什么办法呢!谁让中国实力孱弱,国民政府纵使再不满意,也只能打碎了牙往肚子里咽。

虽然这些军备在德国已经不入流了,可是对于当初的中国来说已经算是顶天的好东西了,有了这些装备的加持,国民党的德械师更是所向披靡。正是因为德军的援助,中国才有了与日本抗衡的资本。

像淞沪抗战时德军资助中国的三个德械师,四万日军的伤亡可以说有一半是他们造成的。要不是因为二战的阵营问题,因为日本不断施压,德国可能还是会一如既往的选择资助中国。但是奈何中国比起日本实在太弱了,在亚洲找盟友做二选一,德国只能选择日本这个强有力的国家作为盟友。

那当初为何德国偏偏要资助中国呢?从国际形势上看,一战失败后,德国在远东的殖民地被日本抢走,而法国和英国在中国的殖民地并没有损失。为了保证自己的利益,同时也考虑在东亚多交一个盟友的战略需求,自然需要援助中国。

当然最主要的还是中国是矿产大国,这些矿产可以帮助德国造出源源不断的飞机坦克,这才是援助的根本,归根到底还是利益驱使。

从国家利益看,一战失败后,德国面临国内战略资源紧缺和物资匮乏的现状。军官无疑成了利益交换点,因为《凡尔赛条约》规定,德国军队数量不得超过10万,所以留下的都是包括军官在内的精英,好为二战积蓄力量。

那这些精英之所以是精英,不能只是训练,不上阵,批量“出口”到中国,不仅可以锻炼他们的军事能力还能赚取一笔不小的外汇,何乐而不为呢?

在资源上,德国除了木材、煤以外可以说并不充裕,像石油、铁矿、铜等稀有金属物品全都是需要依靠进口的,而这些东西恰巧又是德国发起二战的必需品。纵使德国技术再高,可是缺乏资源,那也是巧妇难为无米之炊。

在欧洲,英法对于这个曾经的对手自然也是十分不放心,在金属资源上更是严格把关。像钨矿这种具有战略意义的物资更是丝毫不肯流入给德国。

于是德国只能另寻他路,恰好中国又是钨矿大国,于是合作就不可避免地达成了。我出货,你出钱,各取所需。虽然中国在这场贸易中处于贸易逆差的地位,可是不可否认,德国在那个时代几乎成了中国工业的领路人,帮助中国建造钨厂、钢铁厂、煤炼油厂等等,甚至得益于德国的工业援助,中国有了水冷式机枪,和迫击炮,这都在后来的抗战中成了资本所在。

这援助的背后,则是中国向德国输送源源不断的矿产和桐油为代价的。

而且早在洋务运动时期,两国就有过亲密的合作,最直接的证明就是定远和镇远两艘旗舰,虽然最后甲午海战失败了,可是定远号也是硬抗了日军两百余艘炮弹才沉没的,这质量也是杠杠的。

正因为之前有过精诚合作,所以两国能再次走到一起,这一点也不足为奇。

两国能走到一起,还有很重要的一点是,第一次世界大战之后,中国陷入军阀混战阶段,不符合英美法等大国的利益,从1919年开始,英国、美国、法国、日本、西班牙、葡萄牙、巴西、沙俄八国政府联合发布声明,对中国内战各方实行武器禁运,以利于促进中国国内的“和平统一”。

国民政府统一后,列强才停止了为期十年的武器禁运措施。在这十年中,德国、捷克、意大利这几个不参与禁运的国家,靠着向中国输入武器大发其财,德国武器是其中最为畅销的。

二战之前的德国,面对破败不堪的中国,德国为何要伸出援手?

这个世界所有的发生都是有原因的,没有无缘无故的爱,也没有无缘无故的恨。二战前,德国对于中国提供了很多武器装备,还派来了很多技师做指导,看起来德国真的是个大善人。真的是这样吗?

德国不是免费提供的,是来赚钱的德国在二战前对于中国的支持,不是免费的,而是有偿的。说白了,人家是来赚钱的,不是搞慈善来了。

当时的德国,因为一战中大败,所以不得已低下了高贵的头颅,忍受其它欧洲国家带来的不平等政策。一战后,德国不仅赔款割地,夹起尾巴做人,而且军队的数量不能超过10万人,生产的各种装备,欧洲人不愿意交易,英法等国也不同意德国和中国进行交易,用意非常明显,担心中国崛起后“报那八国联军侵略之仇”。

但是,德国要发展经济,要搞活民生,实在顾不上欧洲其它国家的限制了,开始悄悄的和中国进行交易。关键是,德国人卖给中华民国的装备大多是淘汰了的产品,并不是最新的产品。在德国人看来,他们是赚了。

但是,积贫积弱的民国政府,真有能力全额支付军备物资的钱吗?

有时候,还真的没有那个实力,于是想到了另外一个办法。

德国人愿意和民国政府以物换装备德国人和中华民国的交易,一是为了赚钱,二是为了能购买中国的资源。当时的情况下,中华民国的资源数量还是比较多的,铁矿、钨矿、桐油、猪鬃等还算丰富。除了用钱购买中国的资源,德国人看到了中国人的贫穷,于是同意用资源换军事装备,这点特别让民国政府高兴。

随着德国军事装备的引进,生生地提高了国民军的档次和等级。

德国人做事还是很用心的,卖了装备,就派售后技师来了,手把手教如何使用那些“先进”的军事装备。

日本全面侵华开始后,因为德国和日本是盟友的关系,所以德国中断了和中华民国的交易。

即使如此,那不多的全副武装的精锐德械师,在淞沪会战中还是发挥了非常重要的作用,硬生生抵抗了日军三个多月,粉碎了日本三个月灭亡中国的计划。

如果中华民国全部配备了德国装备,那日本人投降或撤退的时间会大大提前,对中国广大地区的伤害也会大幅度减少。

虽然德国人走了,德国的装备没法子继续购买了,不过还好,1941年后,美国的支援来了,这让民国政府长出一口气,就此有了长期抵抗的资本和信心。

整体上来看,二战前的德国需要发展经济,出口武器和装备是个不错的选择,而中国大地恰好需要那些装备,所以两个国家的交往频繁了起来,贸易多了起来。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。