围而不攻列宁格勒,是希特勒犯下的致命错误吗?

首先要解释一个问题,希特勒不是愿意对列宁格勒围而不攻,他是时刻想攻下列宁格勒,但是心有余而力不足。由于没有足够的力量,所以才只能对列宁格勒进行围困。

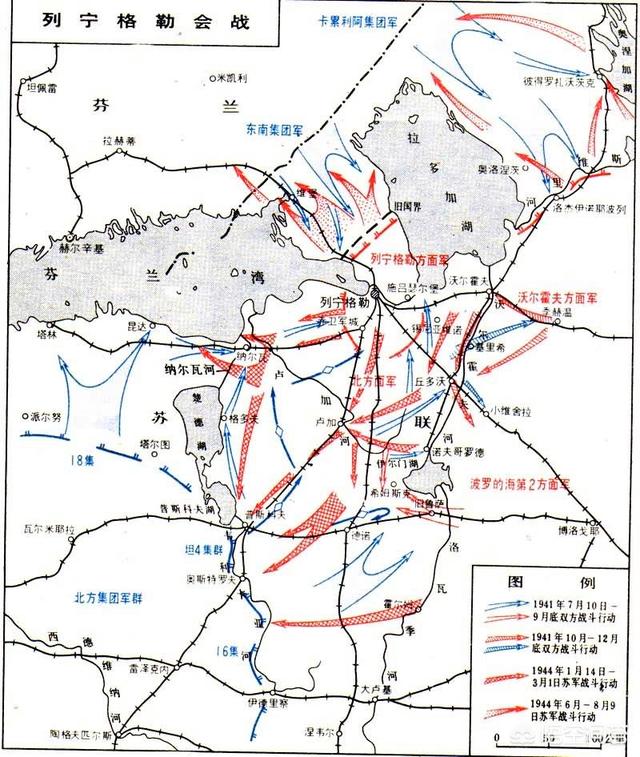

在开始制定“巴巴罗萨”计划的时候,希特勒就把列宁格勒列为北方集团军群的主要目标。相比苏联的首都莫斯科,他更看重列宁格勒。他规定,在中央集团军群占领斯棱摩斯克以后,要将中央集团军群的部分兵力转用北方和南方,保证先拿下列宁格勒和乌克兰。

在实际的作战中,北方集团军群的作战也很凌厉。它们很快就占领了波罗的海三国,进逼列宁格勒城下。而苏联的指挥员是经历过苏联国内战争的老将,他们的指挥方式落后,不是德国军队的对手,丢城失地,损失惨重。

但是,德国军队中也有着守旧势力。在先头的装甲部队深入敌人纵深的时候,不时会收到停止前进,等待后援的命令。这就大大迟滞了德军的进展,给了苏军喘息之机。

但是,德军最后还是一步步逼近了列宁格勒。列宁格勒是俄罗斯的旧都,苏联波罗的海舰队的最后基地。如果列宁格勒被德军攻占,就会结束北方的战事。不但苏联的波罗的海舰队会全军覆没,德军的北方集团军群的主力会调用到其他战场,使苏军的形势变得更加不利。因此,苏联当局下决心要死守列宁格勒。

但是,由于指挥不利,苏军依然在步步败退。在最危急的关头,苏联最高统帅部将朱可夫派到了列宁格勒,指挥列宁格勒保卫战。

这个时候,由于要实施莫斯科战役,德军要将北方集团军群的装甲部队派往莫斯科方向。因此,德军北方集团军群就在最后时刻投入全部的力量,准备在德军调整部署前占领列宁格勒。

朱可夫来到列宁格勒之后,以钢铁的手腕进行指挥。他调集全部力量,包括民兵、海军和舰只的火力,保卫列宁格勒。在投入最后一支预备队后,终于打退了德军的进攻。德军被迫转入防御,将装甲部队主力调往莫斯科。

德军虽然没有能够突入列宁格勒,但是它的军队已经来到列宁格勒的城郊,包围了列宁格勒。列宁格勒和苏联其他地区的陆上联系被德军切断。列宁格勒只得通过拉多加湖和外界联系。

由于列宁格勒的粮库被德军炸毁,列宁格勒储备的粮食严重短缺。饥荒蔓延在列宁格勒,成千上万的人被饿死。但是,列宁格勒人依然在坚持,他们没有让德军前进一步。

列宁格勒牵制了大批德军,成为希特勒的眼中钉肉中刺。他在曼施坦因结束克里木战役后,没有把曼施坦因的军队留在乌克兰,而是不惜将他们从苏德战线的最南方调到最北方,用来夺取列宁格勒。这一举动严重削弱了德军南方的兵力,为将来的斯大林格勒战役的失败留下了隐患。

但是,就在曼施坦因踌躇满志的准备攻占列宁格勒的时候,列宁格勒的苏军抢先发动了进攻。曼施坦因的进攻部队被迫用来抵抗苏军的进攻。虽然苏军没有突破包围,可是德军的兵力也消耗殆尽,曼施坦因的计划破产了。

随后,由于斯大林格勒战役的失败,德军再也没有力量来攻占列宁格勒了。最终,列宁格勒被苏军解围,并将战线移往苏联境外。

因此,对列宁格勒围而不攻,不是希特勒的错误,而是他没有能力攻占列宁格勒。我们可以看到,在整个战争过程中,他无时无刻没有想攻占列宁格勒,并为此做出了最大的努力。但由于力量不足而失败了。

我是历史笑春风,欢迎大家关注我,多提宝贵意见,谢谢。

围而不攻列宁格勒,是希特勒犯下的致命错误吗?

没有占领列宁格勒是希特勒在二战期间犯下的最大战略失误之一,其后果不亚于后来的莫斯科战役和斯大林格勒战役的失败。德军对列宁格勒的围困并没有消除列宁格勒在政治、军事以及经济上的巨大价值,因为德军并没有彻底包围列宁格勒,通过拉多加湖的水上运输线(冬季则是冰上运输线),列宁格勒的军民不仅顽强的生存下来,而且还有能力发起持续不断的反攻,给德军造成了巨大的压力,德军北方集团军群始终被牢牢的牵制在这里,无法加入到关键的其他战场,宝贵的兵力被毫无意义的浪费和消耗了。

在“巴巴罗萨行动”中,列宁格勒原本是德军第一个要占领的战略目标,足见其军事意义之大。北方集团军群的主要任务就是攻占列宁格勒,一旦占领列宁格勒,首先意味着北方战场战斗的结束,那里的战线将大大缩短,从而腾出北方集团军群的主要兵力用于其他方向上的进攻,而不是像现实那样整整2个完整的野战集团军都被牵制在那里,进行着激烈的防御作战。另外由于列宁格勒还是苏军波罗的海舰队的海军基地,使苏军波罗的海舰队得以继续在该海域作战,德国无法充分利用波罗的海来改善东线的运输状况。如果德军占领列宁格勒,那么苏军波罗的海舰队也就宣告全军覆没了,这在军事上意义极大。另外列宁格勒还是重要的工业城市,坦克和火炮源源不断的生产出来,加入到对德军的反攻中,一直未停止过。

从政治上来看,列宁格勒向堡垒一样夹在德国和芬兰战线之间,使得两国始终无法建立地面的联系,苏军在列宁格勒的坚守也动摇了芬兰的参战信心,芬兰军队在夺回原属于自己的领土后便不再继续进攻,德军相当于失去了这个关键的盟友,那可是不少于70万人的强大军队,战斗力比罗马尼亚、意大利军队要强多了。

从军事上来看,对于列宁格勒的围困在1942年初就已经失败了,希特勒也很快意识到了这一错误,他曾试图弥补这一错误,在曼施坦因的第11集团军占领克里木半岛后,希特勒便下令将该集团军调往列宁格勒前线,准备彻底占领列宁格勒。但是苏军先于德军发起了反攻,列宁格勒的德军在击退苏军的反攻后也暂时无力发起对列宁格勒的进攻,之后随着德军在斯大林格勒遭遇严重的危机,希特勒再也无暇顾及列宁格勒了。现在看来,德军唯一占领列宁格勒的机会就是在1941年的9月份,希特勒不应该急于发起“台风行动”而调走北方集团军群绝大部分的装甲部队和空军,而是应该先集中兵力拿下列宁格勒,对于莫斯科的突击应该留在第二年进行。尽管北方集团军群已经完成了对列宁格勒的包围,但是没有第4装甲集群的坦克和空军是不可能发起攻城作战的,希特勒失败的种子在这时候已经埋下了。

围而不攻列宁格勒,是希特勒犯下的致命错误吗?

谢谢邀请,作为军事迷,我来回答。

希特勒在二战中犯下的错误很多,到底哪一个是最致命的?众说纷纭,至今争论未休。

个人认为,未及时攻占列宁格勒,对于德军、希特勒、轴心国联盟来讲,损失和失误是相当巨大的。

首先,“巴巴罗萨”计划,单从军事角度讲,是十分合理的,三个重军集团捏成拳头出招。列宁格勒作为首要目标之一,甚至入冬前稳定战线的必定目标,是合理、正确的。

但为什么没有实现呢?没有实现、围而不占有什么后果?失误在哪里呢?

第一,北方集团军群长期被托在此地,军事价值大打折扣。在红色方案实施不久,北方集团军群进展神速,很快到了列宁格勒的外围和近地带,芬兰军队也把入侵的红军赶出了家门。此时才是1941年8月初。如果此时德军一鼓作气、与芬兰军队联手,彻底占领列宁格勒、围歼苏军北方及波罗的海军队,完全有能力、有机会实现。可此时基辅包围战、斯摩棱斯克等战役,都需要大量机动兵力,不得不抽调各战线的部队,所以才放弃了到手的胜利。

没有占领列宁格勒,德军与芬兰的陆上联系打不通。德芬联军、波罗的海三国志愿军、北欧志愿兵等近百万对苏联、对斯大林有着刻骨仇恨的虎狼之师未能释放、组织起来。反而消耗在长期的围困当中。这是折己之长。

第二,政治影响力减弱。德军打来时,深受苏联迫害的三国,如同中国人民欢迎解放军一样祈盼王师欢迎解放者,无数青年踊跃协助、参加德军。但战争托入持久战、消耗战之后,德国加紧了对占领区人民的搜刮、压迫,并且人民已经见不到德军胜利、得到解放的期望,随着苏联的不断推进,三国民心不得不倒向苏联。

第三,经济没有保障。瑞典的铁矿石,一直是德国的钢铁血脉。列宁格勒不占领、波罗的海舰队不消灭,这条经济命脉一直处于严重威胁状态。

最后说一点,德军北方集团军群的战斗力、战斗意志是毫不逊色的。直到二战结束、德军投降,北方集团军群也没有受到大规模的围歼,几乎边打边撤地回到了库尔兰半岛,在此爆发出更惊人的战斗力。以致最后走投无路投降,受到了就地释放、遣散回家的礼遇。

围而不攻列宁格勒,是希特勒犯下的致命错误吗?

如果说德国分三路突然入侵苏联,从实际效果来看,其主攻方向一定是博克元帅领导的中央集团军群;如果说从相持时间最久,意志的较量最深刻的,那一定是北方集团军群对列宁格勒长达900余天的围困。

苏联军民的顽强意志和付出巨大的代价,让人们对战争的残酷唏嘘不已。然而,有好奇的朋友会问,为什么对这座城市的围困要这么久?双方为什么要这样干耗?其实,这其中战略、战术的博弈更让人觉得这座城市的伟大。

德方的战略意图。希特勒发动对苏联的进攻,其根本原因是东西方意识形态上的矛盾,而该城是其政党发展的摇篮,占领它就意味着东方势力的瓦解,对提高德国及其盟国军民的士气,保持对“巴巴罗萨计划”的信心,有着重要的意义。

同时,与北方的芬兰军队合力攻占后形成会合态势,彻底解决强大的波罗的海舰队,并合并一处对莫斯科形成两大方向上的突击,可以加快战争的进程。也就是说,苏德战争爆发,列宁格勒是德方攻击的首要目标。

德国北方集团军群与芬兰军队从两个方向对这座城市发起了攻击,猝不及防的苏军不断地撤退、被包围、分割,尤其是曼施泰因的第56装甲军更是甩开左右两翼掩护,长驱直入,4天突击 320公里。很快,她成为了一座孤城。

然而,让希特勒恼怒不已的事情发生了。芬军进攻到城郊不再进攻了,这是怎么回事呢?原来,苏联为了扩大自己的势力范围,悍然发动了对芬兰的进攻,并将卡累利阿地区占为己有。对此,耿耿于怀的芬兰终于在入侵前加入到德方阵营。

在芬兰人看来,“敌人的敌人就是朋友”。他们并不打算与德国“同流合污”,只想拿回自己的土地。于是,颇具戏剧的情景发生了,芬军攻占到自己曾经的领土后就停滞不前了,这让危机中的列宁格勒看到了一丝生机。

这个突然的结果,再加上苏军的顽强抵抗,让德国迅速攻占这座城市的梦想破灭了。而善变的希特勒又看到了中央集团军群的进展更快,他又将目光转向了莫斯科,并从北方战线抽调更多的部队加强莫斯科方向的攻击。

对列宁格勒改为长期包围,在希特勒看来,他必须这么做:一是围点打援。对于城市攻防战,坦克、飞机的优势将化为乌有,巷战并不是机械化德军的强项,将对手引向郊外歼灭是最好的办法;

二是不能撤围。对于三个方向的同向攻击,一旦撤围,就将在攻击线上或者防御线上出现缺口,将会动摇整个战局的态势。

当然,在希特勒看来,他更希望看到是这座城市缴械投降,即可以减少部队损失,又可以在意识形态上大做文章,从而打击苏方抵抗的意志,并获得盟友以及更多西方国家的支持。因此,他决定长期围困。

苏联的战略意图。列宁格勒在斯拉夫人的心里有着举足轻重的意义,她不仅是政治的象征,更是战略要地。失去她,德、芬两军就有可能合并一处,威胁莫斯科。那个时候,他们将不得不抽调保卫首都的战略预备队,在北面建立一个新的战线。

这不但会增加莫斯科方向的压力,同时,在各方面都会使战争形势严重复杂化,以及不可避免的失去波罗的海舰队。因此,保卫这座城市是苏方上下的共识,并为此进行了艰苦卓绝的抵抗和坚持。

首先,加强城市的防御。“消防员”朱可夫从西线接替指挥。他整顿军纪、收拢并整合部队,不断反冲锋和袭扰,使用空军和波罗的海舰队的舰炮构筑火力防御,阻止对手突破防御。

同时强调纵深防御,动员城市的所有的人力、物力,包括所剩无几的部队、拿起武器的市民,以及失去战舰的海军官兵,组成预备队加强防御纵深。在朱可夫的指挥下,局面得到了控制,原先德方每天推进5公里,现在一个月不到2公里。

其次,围困与反围困。德国以武力占领的企图失败后,又决定通过围困、封锁和野蛮的轰炸,切断城市与外界的联系,试图将全城军民困死。而守军虽说把对手挡在了城外,但这座城市及其保卫者们的命运仍前途未卜。

于是,一场反围困的行动开始了。此时,陆上交通都被封死,只有其身后的拉多加湖是通往城市的唯一道路,但是德机很快就发现了这个“生命之路”,于是加紧封锁,往往刚离岸的补给船就被炸沉,这座城市很快就发生了饥荒。

幸运的是,冬季的严寒让湖面结上了厚厚的一层冰,船只过不去,但汽车运输的效果更好。大量的部队、物资弹药运到该城,50万的老人、儿童撤离了城市,但是也付出了60多万被饿死的代价。

当然,更为重要的还是战术牵制。在与对手的争夺战中,苏军最高统帅部很快发现了维持现状的最大优势,就是牵制了大量德军不能动弹,并以不断的局部反击,大量的消耗对手的实力。

同时,在稳定西北战线和减轻各个方向的战场压力起了关键作用。在莫斯科会战结束后,苏军可以更加专心的对待其他方向的战役。直到1942年底斯大林格勒近郊取得了决定性的胜利后,他们在列宁格勒近郊实施了大反攻。

但这样的进攻更多的是牵制和分散德军注意力。使得他们不但要提防战线被突破,而且要防止“多米诺骨牌”式的溃败。因此,在列宁格勒的兵力,德方不敢有丝毫的调动。也就是说,到了战争结束的3年里,北方集团军群没有什么建树。

围困战与反围困战,很难说清楚到底是谁利用了谁,但是作为双方战略博弈的焦点,胜负更多的还是以谁能够坚持到最后,并取得胜利来界定。然而,就算是苏联最终在这场博弈中取得的胜利,但几十万平民的伤亡,也让这场博弈披上了“惨胜”的外衣。

也就是战争,没有谁是完全的胜利。最终,是民众为这场战争来买单。大家认为呢?欢迎留言和讨论。

参考文献:《二战全史》、《第二次世界大战》

欢迎搜索关注“白杨树下谈历史”//学习历史,传播文化正能量//未经授权,请勿转载!

围而不攻列宁格勒,是希特勒犯下的致命错误吗?

不是希特勒犯下致命错误。德军远离本土作战,后勤远远跟不上作战部队,致使作战部队饿着肚子和敌人作战,枪支弹药和重武器严重缺乏,兵员严重不足,无力支持大规模战争大的消耗。苏军占尽天时地利人和,人越打越多,战力越打越强。可德军,人越打越少,战力越打越弱。德军围而不攻,是撒走大量装甲车和大量空军,去支援其他战场。德军无法集中优势兵力去和苏军大血战,大决战。列宁格勒不是围而不攻,是因为围不了,攻不动。

围而不攻列宁格勒,是希特勒犯下的致命错误吗?

希特勒攻下列宁格勒?简直是做梦!

苏军为保卫列宁格勒,敢于付出300多万人的伤亡(以及100万平民的饿死),德军却根本拿不出相匹敌的兵力。

列宁格勒围攻战初期,苏德双方兵力对比如下:

德国北方集团军群,下辖第18集团军(2个军含5个步兵师),第16集团军(5个军含12个步兵师、1个装甲师),第4装甲集群(3个军含3个步兵师、2个摩托化师、3个装甲师),大约20个步兵师、2个摩托化师和4个装甲师,另外还要加上打酱油的芬兰3个军团共8个步兵师,合计72万人。

苏联北方方面军,下辖6个集团军和若干独立部队,大约40个师和10多个独立旅、团,再加上陆战队、城防部队等,合计93万人。

要看出来,芬兰十多万部队是打酱油的,基本没有展开像样的攻势,所以德军在初期实际只有50-60万部队,来攻击苏军90万人。这种兵力对比,德军是根本不可能完成围歼战的。此外,苏军不断投入大量援军展开反击,尤其是在列宁格勒外围实施的破围战从未停止过。

实际上在1941年9月-1944年1月,德军多数时间都是和苏军展开对峙,或者迎战苏军的破围战,德军主动发起的大规模攻势反而不多。因为多数情况下,德军都是兵力劣势的一方,甚至有被反包围的危险。

在两年多的围城战中,苏军付出了数倍于德军的伤亡,加上平民饥饿伤亡的数字令人震惊。据统计,苏军在列宁格勒战役中(包括周边战线)共阵亡被俘101.8万,受伤生病241.8万,合计超过343万。平民死亡超过104万。

德军方面自称,在此期间的伤亡一共是58万。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。