项羽为何痛失江山?

谢谢悟空小秘书的邀请。一般你邀请的问题阅读量都难上三位数,我还是认真的去答每一道题。因为我感觉这是对一种信任的回报。

项羽为什么会痛失江山?这是因为他就没有得到过江山。他虽然曾经叱咤风云,掌握了天下的权柄,可是他根本就没有当回事,轻易的就丢掉了。

他只是个分蛋糕的人,最后,他盘子里虽然还剩下点。剩下的这块蛋糕项羽自以为不错,可实际上却是不怎么样好的一块。结果最后这一块也没有保住,被刘邦给抢走了。

项羽是一个优秀的军事统帅,可他不是一个优秀的君主。他的政治能力极为低下。这从他分封天下就能够看出来。项羽是个贵族出身,他所受的教育十分糟糕。在秦国已经建立两世,郡县制已经发展成熟的情况下,项羽却采取了几百年前的分封制。

而就算是采取分封制,他也没有采取正确的分封制。周朝分封天下,自己居天下要害,先关中,后洛邑。分封亲族、勋臣大国,夹辅王室。而项羽分封,可谓随心所欲,任意而为。

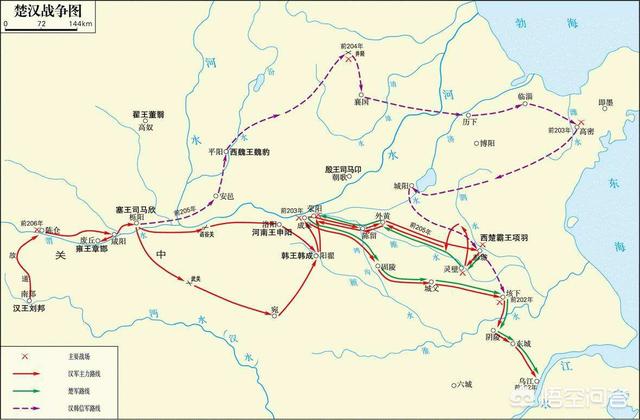

自己说什么富贵不还乡,如衣锦夜行。放弃关中、洛阳形胜之地,去长江下游建国。虽然说是西楚霸王,可是却在四战之地,根本没有地利可以利用。在后来的楚汉战争中,被彭越和汉军骑兵烧杀得没有招架之力,吃尽了大亏。

而分封天下,项羽分散了自己力量。都是王,为什么要听从你项羽的指挥?最后连他最得力的手下英布都背叛了他。项羽分封又不公平,在他分封之日起,天下就陷入战乱。他为了个霸王的虚名,四处征战,疲于奔命,最后被刘邦捡了个便宜,收取了关中,与之为敌。

在这一点上我们可以对比刘邦。当年刘邦处于劣势,有人对他建议,分封六国后人为王,多给项羽树敌。可是经过张良的解释,刘邦连饭都没有吃完就让人赶快把刻好的王印销毁。

后来的石勒也是听到这个故事前半段时,大惊说,如此大势去矣,刘邦怎么得的天下。后来听了张良劝阻,才点头说,原来如此。就仅仅从这一点来看,项羽的政治水平连一个没有文化的胡人石勒都不如,他能不失败吗?

正是项羽脑子里的没落贵族的腐朽思想,使得他如同当年的宋襄公一样不合时宜。他虽然军事能力很强,但是,投靠他的只是个别的贵族子弟。绝大多数的平民将相,都去投奔了刘邦。得道多助失道寡助,在这一方面,项羽也落了下风。

因此说,项羽失去天下,是和他的政治思想理念有着直接的关系的。正是他落伍的政治理念,想开历史的倒车,最终被历史所淘汰。虽然他的军事能力强,但是挡不住时代的大潮,最终落得个身死国灭的下场。

我是历史笑春风,欢迎大家关注我,多提宝贵意见,谢谢。

项羽为何痛失江山?

严格来说,项羽痛失的不是江山,而是身为“天下共主”的名分!

分封制——既定的游戏规则早在亡秦之战正式打响之前,以楚怀王为首的故楚贵族和部分势力薄弱的六国诸侯就确立了要在亡秦之后,重新恢复原有的七雄并峙的天下形势的基本方针。

只可惜计划赶不上变化,因为宋义对大政方针执行的不彻底而导致的项羽反制,迫使楚怀王不得不对既定的政治规划略作调整。但随着项羽在“巨鹿之战”中的英勇表现,使在项梁战死之后刚刚攫取部分政治权利的楚怀王被再次架空,宰割天下的大权转移到了项羽手中。

公元前207年,沛公刘邦率先攻入关内,按照怀王之约,刘邦毫无疑问的应当成为取秦而代之的秦王,与现有的六国诸侯一同重返七雄并峙的战国时代。但由于项羽的猝然崛起,已经被完全打乱的“怀王之约”亦因此而失去约束义军的效力。六国遗族坐享其成的美梦被无情击碎。

同时,随同项羽一起参加亡秦之战的诸侯部将们,亦因在战争中的出色表现而产生来裂土分茅、为一方诸侯的野心和欲望。而在最初的战略规划中,这泱泱天下并没有他们伸手置喙的机会,如此一来,无情的现实和澎湃的欲望促使手握实权的将领们纷纷投效于项羽帐下,希望目前已然我有宰割之权的项羽能够挺身而出,打破格局、重新划分利益的归属。而这也就是为何在项羽听说刘邦“拒关而守、无纳诸侯”敢于勃然大怒,放出“旦日飨士卒,为击破沛公军”的狂言的原因。

但话虽如此,彼时聚集在项羽帐下的亡秦大军中,亦并非全部都是项羽的拥立者和支持者,而沛公刘邦帐下的十万大军却都是其一手锤炼、百战成军的嫡系。再说,在项羽和刘邦背后,还有阴恻恻的楚怀王正虎视眈眈的看着他们。故此,无论如何,项羽都应该是不希望与刘邦兵戎相见的。毕竟,一旦开战,那就是“鹬蚌相争渔翁得利”的局面。而这是刘邦和项羽都不希望看到。同年,在充分考量过利弊得失之后,刘邦亲率数十骑前往鸿门来向项羽低头,而这就是为何项羽在《鸿门宴》上不愿动手诛杀刘邦的原因。因为相对于杀掉刘邦而背负骂名而言,令刘邦屈从自己以显示对怀王之约的背弃,显然更加安全而合算。

戏下相王,分封天下,为诸侯共主公元前206年,在得到刘邦承诺之后的项羽开始有计划的分封天下,当初在亡秦之战中颇有战功、且愿誓死追随自己的诸侯部将大抵都实现来“裂地分茅”的愿望。而出于破局的需要,项羽针对并未亲自参与亡秦之战的六国诸侯进行来大面积的打压——或剥削他们已经实际据有的土地城郭;或迁徙身无尺寸之功的诸侯王;或因其地理之险要与否而中分之,甚至三分之。总之,他这样做的唯一目的就是最大限度的挤占旧有的六国贵族的实际权力,为新兴的以自己为代表的新诸侯谋求更为广阔的生存空间。以此来避免天下重回战国乱世。

只可惜,天算不如人算,手无寸兵而野心勃勃的楚怀王固然不能将他怎么样,但奄有三齐之地,雄强有力的齐国王室岂能就此坐以待毙?再加上早在项梁在世之际就已结下的梁子,以及后来伙同宋义图谋项羽的新仇。本着“先下手为强,后下手遭殃”的原则,在项羽遣归诸侯、罢兵戏下之际,齐国的田荣即竖起来反楚大旗,连接同样对项羽心怀怨愤的六国遗族和未享受到亡秦福利的“义军首领”。再一次的新旧势力之间的残酷角逐开始来。

鹬蚌相争,刘邦成了得利的渔翁公元前206年,刚刚前往汉中不久的刘邦,在韩信的襄助之下,趁着项羽深陷齐国战争泥淖之中的契机。“明修栈道暗度陈仓”的一举攻占了三秦之地,当此之际,已被威猛善战的项羽折腾的够呛的六国贵族为了能够继续苟延残喘,不得不投效到刘邦帐下,希望通过刘邦来实现“歼灭项羽”进而继续保有既得利益的目标。

天下战局亦因此而发生了极为诡异的转变,形式上的楚汉之争再度演变成刘邦所代表的旧贵族和项羽所代表的新贵族之间的利益之争。而随着战争的不断深入,以及项羽在战略规划上的错误和新兴力量尚且不够强大等主客观因素,以项羽为首的新贵族阶级最终以失败告终。项羽所分封的十八路诸侯亦只剩下长沙王吴芮和淮南王英布。

但“人算不如天算”如意算盘打的噼啪作响的六国贵族至死都想不到,刘邦和项羽一样,并不甘心只做某个集团或者派系的代表者。他的人生导师恰恰是屠灭六国的千古一帝——秦始皇。楚汉相争之际,迫于战斗需要而不得不施行的权宜之计——与诸侯王合作。在其登基称帝之后,为了刘氏江山的稳固,他终究还是举起来屠刀,将这些背信弃义的诸侯杀了个一干二净。

所谓“鹬蚌相争渔翁得利”,怕是任谁也想不到。亡秦之战的最终受益者会是草莽出身的刘邦吧。

我是狐笔春秋,欢迎大家批评指教,谢谢~

项羽为何痛失江山?

要做乱世的开国君王,非一代雄主不可为,要有高超的政治智慧,要有宽广的胸怀,要有非凡的手段。而反观项羽一生,充其量只是一个伟大的军事家,离一个真正的政治家还差的很远。

性格残暴,尽失民心三国时期郭嘉评价项羽,“昔项籍七十余战,未尝败北,一朝失势而身死国亡者,恃勇无谋故也”。而反观刘邦,简直是项羽的反面,是有名的常败将军,屡战屡败,但却能不断组织力量,屡败屡战,直至夺取天下。

因为刘邦打造了一个仁义之主的人设,身后是成千上万的民心,而项羽的威望是建立在残暴的基础之上的,人们顺从他,是因为害怕他,有朝一日,如果他的威慑力消失了,他就会成为孤家寡人,这就是为什么项羽七十多战未尝败绩,一战败北便身死国亡。

我们来看一下项羽残暴的历史事实,在新安城南,坑杀二十万秦军降卒。在咸阳宫杀秦王子婴,纵容士兵疯狂烧杀淫掠,焚阿方宫,挖骊山墓。在彭城,杀害天下共主,义帝。在齐国实行三光政策,杀光,抢光,烧光,天怒人怨!

实际上,项羽在一步步依靠残暴建立自己统治威望的同时,也在给自己一步步的挖掘坟墓!

没有识人之明,更没有用人之能刘邦曾说:“运筹帷幄之中,决胜千里之外,吾不如张良;镇守国家,安抚百姓,不断供给军粮,吾不如萧何;率百万之众,战必胜,攻必取,吾不如韩信。三位皆人杰,吾能用之,此吾所以取天下者也。”

而一代战神韩信,最初恰恰是项羽帐下的郎中,也就是参谋,屡次建议得不到采纳,最终离楚归汉。还有后来成为西汉丞相的大谋士陈平,起初也是项羽帐下谋士,因司马卯背楚降汉,项羽迁怒于陈平,陈平害怕项羽随时杀了自己,尤其是他已看清了项羽是个鲁莽武夫,最终不可能取得胜利,所以也叛楚降汉了。

就连项羽最信任,尊称为亚父的范增,最终也被项羽所不容,只得出走,郁郁而终。这和刘邦能识人,敢用人形成了鲜明的对比。

目光短浅,没有政治智慧项羽灭亡秦国后,将咸阳宫室焚烧殆尽,欲意返回故乡,定都彭城。这时候,一个无名儒生,力劝项羽定都关中,认为关中四塞之地,天府之国,秦国经营几百年,以此为根基统一天下,应当定都关中,而彭城,自古四战之地,无险可守,不可作为国都。

但项羽认为,衣锦不还乡,如锦衣夜行,谁人知之?决定定都楚地。而这个无名儒生,叹息了一声,说楚人沐猴而冠,便被项羽活活煮死了!最终被刘邦取关中之地,以此为根基,赢得了楚汉战争的胜利。

另外,秦统一六国后,虽然二世而亡,但天下已经纷争动乱几百年,建立一个统一的集权制国家已经是历史的大势,天下民心所愿。项羽却从没有洞察到历史的趋势,还沉浸在春秋战国诸侯争霸的时代里,所以他一直以恢复楚国,做一个霸王为己任。所谓,天下大势,顺之者昌,逆之者亡,就是这个道理。

因此,项羽是一个豪气干云的英雄,侠肝义胆,意气风发,他该带着虞姬笑傲江湖,而不是去争天下,做君王!

项羽为何痛失江山?

看待项羽的失败,不能仅仅看项羽自身的缺点和不足,还要看他的对手是谁?对手的优点是什么?

对手很明显是刘邦,楚汉战争中刘邦由弱到强而项羽由强到弱,刘邦是屡战屡败,但人是越打越多,地盘越打越大,项羽是屡战屡胜,但人是越打越少,地盘越来越小。

将项羽刘邦两人做一个对比,你就能明白为何刘邦能战胜项羽。

一、两人志向及政治制度

刘邦的志向,或者叫野心,是夺取天下,模仿秦始皇称皇帝,汉承秦治,刘邦治下实行郡县制,如大后方关中及巴蜀,因为郡县制在关中及巴蜀已有秦朝的经验,民众已接受且后方稳定。在面对强敌项羽时不断拉扰各方势力,舍得分封,刘邦是郡县制+分封制,懂得团结各方势力为我所用,建立统一战线,在楚汉战争中大肆分封异姓王,联合异姓王战胜项羽。

项羽的志向也是夺取天下,很多人说项羽无视天下,只知衣锦还乡,这是不对的。项羽对秦有国仇家恨,他不愿选择皇帝制度,转而寻求春秋霸主地位,只是与刘邦选择的政治制度不同,并非不要天下。项羽在灭秦后分封天下18路诸侯,此后再也没有分封过异姓王,楚汉战争中这18路诸侯依次被刘邦诛灭及劝降,项羽没有分封田荣,导致田荣叛乱,项羽深陷齐地,刘邦还定三秦时项羽顾不上,到最后项羽盟友越打越少,以致于被垓下合围,失败自杀。

刘邦后方稳固,舍得分封,共享天下,所以不断有人加入。项羽后院失火,啬于分封,独享天下,所以不断有人叛逃。

二、用人识人对比

刘邦无为而治,手下人才济济,什么样的人才都有,安抚百姓镇守后方有萧何,运筹帷幄决胜千里有张良,战无不胜攻无不克有韩信。韩信原是项羽手下,项羽不重用,韩信投奔刘邦。陈平原是项羽手下,看出项羽不能成大事,也投奔刘邦,项羽中了陈平离间计,赶走手下唯一的谋士范增,人才合理的流动,由项羽处流到刘邦处,就能看出谁强谁弱了。

刘邦不仅能用人识人,也能容人。娄敬建议刘邦迁都,刘邦接受了。娄敬建议刘邦不要轻进,刘邦不听,并把娄敬关起来,结果导致白登之围,刘邦回来后立马放了娄敬并道歉。有人劝项羽定都咸阳,项羽不听,那人说了几句牢骚话,结果被项羽杀了,这样一来,没人敢给项羽献策。

刘邦海纳百川,有用人之道、识人之明、容人之量,故而天下人皆投而献策。项羽刚愎自用,无用人之处、无识人之眼、无容人之雅,故天下人皆叛而远之。

三、民心

刘邦和项羽都干过屠城的事,毕竞人都有脾气,但显然刘邦更能控制住自已,刘邦明白要想得天,必先得民心,但显然项羽不明白。

刘邦进秦都咸阳,约法三章:杀人者死,伤人及盗抵罪。刘邦对于秦王子婴及秦降将,只是收押,并未杀人,财宝封存。反观项羽,入关前已坑杀20万降卒,那可是20万关中子弟,入关后杀秦王,搜财宝、烧秦宫,与强盗何异,这哪是争夺天下的行为,尽失关中民心,这也是不敢定都咸阳的原因之一。

项羽杀楚怀王,又失去楚国民心,政治上得不偿失。田荣作乱,项羽到齐国平叛,屠城激起齐国民变,身陷齐国无法脱身,这也是项羽未能阻止刘邦入关的原因。只要除去首恶安抚民心,齐国早就不会是问题,可项羽偏不。

刘邦还定三秦,围章邯近三个月,项羽由于在齐国平叛无法救援,导致章邯外无援兵,三秦陷落,导致的结果是今后谁还给项羽卖命,让项羽的同盟心凉,结果是人越打越少。

项羽失关中民心、楚国民心、诸侯民心,焉能不败?

项羽为何痛失江山?

项羽,西楚霸王,曾经是多么不可一世的名字,可惜终究如流星般迅速陨落,那么项羽是怎么落得如此田地,失去了大好江山的?笔者以为有以下几个原因,具体的原因不妨一起分析下。

尽失民心怀王约入秦无暴掠,项羽烧秦宫室,掘始皇帝冢,私收其财物在楚怀王定下先入关中为王的规则后,迟到的项羽反而用鸿门宴问责刘邦,之后入得咸阳城,放纵手下烧杀抢掠,秦人大失望,然恐,不敢不服耳。这就是秦帝都百姓对项羽最为直接的表现,臣服不代表心服。

不顾道义又彊杀秦降王子婴,罪五。诈阬秦子弟新安二十万,王其将,罪六。这是刘邦指出项羽不仁不义的其中两条罪名,简单的说其实就两个字:杀降!这里的杀降不仅有秦军子弟二十万,而且还有秦王子婴,给人的感觉是他项羽谁都敢杀,包括投降的人,显然在道义的记事簿上添上了一段黑历史。

狂妄不羁项羽出逐义帝彭城,自都之,夺韩王地,并王梁楚,多自予,罪八。项羽使人阴弑义帝江南,罪九。项羽的叔叔为了光复楚国,扶植了一位楚怀王,这是一面旗帜,有他在反秦的精神领袖就会发挥作用,可是项羽却将他先送走,在路上将义帝杀害,怀王者,吾家项梁所立耳,非有功伐,何以得主约!当着其他诸侯的面为了自己家的功劳,贬低楚怀王,项羽说的是事实吗?是事实,但是借着抬升楚怀王为义帝后,便直接发号施令,项羽自立为西楚霸王,王梁、楚地九郡,都彭城。想做什么,想要什么称号,人家项羽自己封,这份狂妄也就他能做得出来。

过于自信项羽有一范增而不能用,此其所以为我擒也这是刘邦称帝时,总结的其中很重要的一点原因,就是项羽刚愎自用,舍弃谋士范增的诸多谏言,最后导致项羽失去这位谋士,而范增自己也落得客死异乡(未到彭城就死了),他的自负的一面表现的地方有很多,如在鸿门宴之时,范增的诸多劝言及项庄的神补刀,原以为可以就此了结刘邦,项羽呢,觉得刘邦表现出来的就是贪生怕死,极尽无赖本色,翻不起什么大浪。再有,范增建议大封诸侯之后,要把刘邦死死盯在关中,最后在张良与陈平的配合下,项羽不仅放走了刘邦,还在其叔叔项伯的劝说下,加了封地范围,典型的自我感觉良好,觉得刘邦无关轻重。

总结:项羽妒贤嫉能,有功者害之,贤者疑之,战胜而不予人功,得地而不予人利,此所以失天下也。这是刘邦昔日的老大哥王陵所分析项羽失败的原因,其实回顾以上几点,也都在这句话中,嫉贤妒能,分封诸侯是按自己的喜好而定,不是按战功的多少而来,这样势必在其内部形成坏的循坏,那就是会说的会比会做的混的好,这样的情况下,谁还想着替他好好做事?攻城拔寨之后,不是安抚统治,而是用粗暴的方式来决定城池百姓的命运,天下的民心没了,谁还愿意臣服于他?在乌江自刎,很大程度上也是项羽知道,大势已去,即使过得江东,想卷土重来,时间和空间都不具备,与其被俘,倒不如用英雄的方式了结自己,至少可以映衬得上他的霸王之名。

项羽为何痛失江山?

公元前221年,秦王政一扫六合,秦军虎狼之师横扫华夏大地,诛灭六国,南定百越,北破匈奴,一个空前辽阔的庞大帝国横空出世。然而不过短短十几年,公元前209年,大泽乡戍卒陈胜吴广斩木为兵、揭竿而起,引来天下英雄响应,秦帝国毁于一旦,最终形成了以西楚霸王项羽为领袖的分封体系。然而这个体系同样迅速崩溃,最终又回到了帝国制度。那么西楚霸王项羽为何会失去天下呢?

韩信像

项羽一生的成败得失引来了后人的无数思考和批评,然而众说纷纭,没有定论。其实与项羽同时代,曾经做过项羽执戟郎,后又投靠刘邦,决定整个楚汉相争根本走向的兵神韩信对项羽的看法最为全面和深刻。彼时的韩信被刘邦拜为大将军,刘邦向他请教平定天下的大计。

韩信直率地问刘邦:如果要争夺天下,你的主要对手是不是项羽?如果要和项羽争夺,你自以为是不是对手?刘邦坦率地认为确实不是对手。

韩信认为刘邦武力远远不如项羽,但项羽此人有三大根本缺陷,第一是匹夫之勇,刚愎自用,不善于任用人才;第二是妇人之仁,体恤将士,却没有裂土封侯,招募天下人才的胆魄;第三是狭隘短视,只知道衣锦还乡,却没有意识到天下一统的根本趋向,只知道衣锦还乡,报复秦人,结果丢弃了关中帝王之地,丧失了民心。

韩信指出的这三点确确实实是项羽的致命伤。

在任用人才上,项羽一生所任用的谋士将领不外乎是项氏亲贵故交,往往还不能予以充分信任,以至于误中陈平反间之计,导致谋士范增悲愤去世。刘邦却真正有海纳百川的眼光和胆魄,不仅在天下大乱中人用了相才萧何、兵神韩信和谋圣张良这三杰,还广泛团结了梁王彭越、九江王英布、赵王张耳等其他诸侯王,更是因为秋毫无犯、约法三章而得到了秦地百姓的广泛支持和认可,有力支撑了他与项羽的长期鏖战。

项羽陵墓

在分封问题上项羽也固执而迂腐,他没能看出分封已经落后于历史潮流,而是坚持要重建分封制度,结果因为分封不均,引来了齐国田荣、汉王刘邦、九江王英布和梁王彭越的集体不满,前后夹击围攻项羽,导致项羽首尾不能兼顾,被围困垓下。相比而言,刘邦只把分封当做手段,他早就确定了天下方略,决定拿出函谷关以东的半壁江山以吸引天下人才,才获得了众诸侯的支持。

项羽一生的根本转折点和最大的错误莫过于坑杀秦军降卒、杀秦王子婴、烧秦国宫殿陵寝和丢弃关中帝王之基,这导致项羽从根本上失去了关中民心,丧失了帝王之业的基础。项羽出身楚国贵族,对秦国灭楚有着刻骨的仇恨,故而他起兵伐秦的目的只有复仇和恢复先秦的分封秩序。相比之下刘邦的眼界更为宽广,他以分封为手段,吸引天下人心,心心念念无不是帝国功业。

参考文献

《史记》

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。