历史上有哪些人是多活几年可以改变中华的历史的?

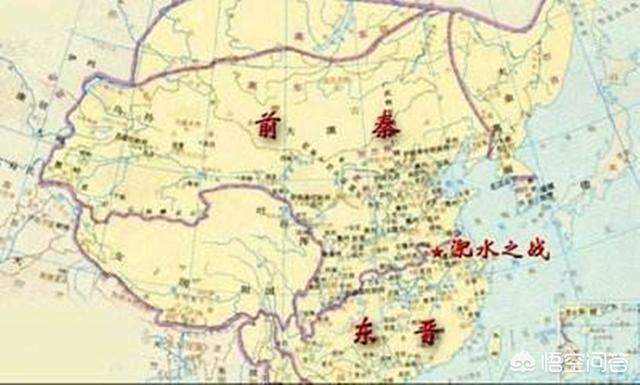

能担得起这个的,历史上有一个人毫无争议,这个人就是王猛。先看一下着的地图,看看王猛把苻坚的前秦发展到何种程度?这还只是其一,关键是王猛死后,有了一个历史大转折,蒸蒸日上的前秦淝水之战一溃千里,王梦辛辛苦苦创建的强大王朝迅速崩溃,最为可惜的是,王猛在临死时预料到了这个可能,专门嘱咐了苻坚,而苻坚头脑一热,没有遵从王猛的遗嘱。导致东晋在淝水之战中以少胜多,实现惊天大逆转。

苻坚的成绩绝大部分来自王猛,这个几乎是无可争议的,可惜王蒙死的早了几年,苻坚在王猛的辅佐下平定李俨、击破桓温、灭前燕; 富国强兵,辅佐苻坚统一北方。而这一切仅用了不到二十年的时间,在魏晋南北朝的纷乱中,群雄并起,局势动荡,想要一统北方,难度不是一般的大,王蒙不但做到了,而且做得很好。

《晋书·王猛传》:“猛曰:‘晋虽僻陋吴越,乃正朔相承。亲仁善邻,国之宝也。臣没之后,愿不以晋为图。鲜卑、羌虏,我之仇也,终为人患,宜渐除之,以便社稷。

这是王猛在公元375年临死前嘱咐苻坚的话。但在公元383年,不顾王猛遗嘱,与东晋在在肥水展开大战,结果全线溃败,弄得风声鹤唳、草木皆兵。强大的前秦迅速涂本瓦解。历史上的重要人物不少,能够重要到这么的明显就不多了。

历史上太多的人是被后人吹捧夸大的,岳飞死后近百年都没有成为英雄的代表,知道宋理宗联合蒙古灭金,把岳飞的地位抬得很高,但仍未到达战神一样的高度。真正把岳飞抬到无线高度的是明朝,秦桧的遭遇也伴着岳飞的起伏变化,韩侂胄伐金,抬高岳飞,贬低秦桧,伐金失败,岳飞又被遗忘,秦桧竟然又恢复名誉,重新追加了申王的爵位和忠献的谥号,直到宋理宗联盟灭金,秦桧才彻底被夺封号。跪在岳飞坟前也是明朝才有的事。岳飞不死,或者可以改变历史,但后果难以预料,因为南宋尚无势力灭掉金国,结果可能是把两国拖入战争的深渊,继续多对峙几十年。

诸葛亮虽然才能突出,但也不一定就能在第七次北伐成功,后果难以预料,不过蜀国不会灭亡的那么早几乎是可以肯定的。是否改变大局那就难说了。

如果再勉强吃增加以为,我认为是宋教仁,如果宋教仁不死,以他的影响力,很可能和袁世凯达成协议,由袁世凯称帝,国民党组阁执政,袁世凯和国民党联合实行君主立宪。中国政体可能会是另一个样子。

历史上有哪些人是多活几年可以改变中华的历史的?

高澄,南北朝后期东魏高官。

那个东魏专权的大丞相高欢是他父亲,北齐开国的文宣帝高洋是他弟弟,号称战神、容颜绝世的兰陵王高长恭是他儿子。他的谥号是“世宗文襄”皇帝。

其实高澄真的是一天皇帝也没当过。尽管他辅政当国的时候把东魏孝静帝元善见欺负得不要不要的。他的嫡夫人是孝静帝元善见的妹妹冯翊长公主。那一年高澄十二岁,《北史》和《北齐书》都说他“神情俊爽,便若成人”。他的父亲高欢以时事问其得失,他都能辨析得头头是道。于是从此以后高欢每遇军国大政总要预先和这个嫡长子商量。高澄彼时的身份是“渤海王世子”,他的父亲高欢是“渤海王”。

高澄十三岁的时候在东魏任尚书令、大行台、并州刺史,加使持节。东魏的尚书令是权倾一朝的高官,加“使持节”是权上加权。两年后十五岁的高澄正式入朝辅政,俨然少年宰相。他的表现是“机略严明,事无凝滞”,于是朝野为之振肃。高澄选优长之才为国所用,不能录以高职显位者则皆致门下为宾客。张榜于街市,论经世治国之道,开直言之路。上书言事者凡有切中都格外宽容地对待。

父亲高欢去世以后,高澄接替了父亲的职权。停年格、制律法,周旋于魏、梁。二十九岁时的高澄进位相国、封齐王,赞拜不名,剑履上殿,入朝不趋,马上要受魏禅立新朝,这时候他的生命戛然而止。梁朝降将兰京被贬为膳奴出入高澄左右,寻机杀死高澄。据说高澄之前做梦说“昨夜梦此奴斫我,宜杀却。”他预言了接下来要发生的事,却并没有急于去杀兰京。于是兰京纠结同伙在高澄的办公室东柏堂作案。史载,当时高澄伤一足,躲在大床下。大床是当时多人共坐的坐具。兰京等把床抬起来让高澄无处可躲,剁了高澄。

之前曾在南响堂看一联,其中一句曰,“一代高齐终汗马”,从此以后北齐也没出过一个英明神武之明主。倒是北齐的对手,同出北魏的关中政权北周出了武帝宇文邕这样的英明之主。如果可以避免当日的杀身之祸,不知道高澄会演绎出怎么样的王朝历史。

历史上有哪些人是多活几年可以改变中华的历史的?

纵观上下五千年,无数风流人物,有的人物活的太长,成为人间一大祸害,而有的人物活的又太短,导致未来历史走向歧途,让人感叹。

今天,就说说两个人物,他们如果能够多活几年,十几年,甚至几十年,中国的古代史会发生彻头彻尾,惊天动地的变化。

↑扶苏自杀是极其不负责任的行为↑

1、扶苏

作为中国历史上第一个皇太子,扶苏与嬴政的历史交接,意义深远!

然而扶苏丝毫没有嬴政身上那种历史使命感,过于重感情,以及性格脆弱,导致早早自杀了断的悲剧结局,从此改写了历史上第一个统一大帝国——秦帝国的命运。

秦始皇三十七年(公元前210年),嬴政突然暴毙在沙丘,临终遗嘱是把兵权交给蒙恬,让蒙恬来主持葬礼,这道遗嘱的政治含义就是让扶苏继位,当时扶苏正在蒙恬军中担任监军,嬴政的意图很明确,就是让蒙恬以武力保护扶苏顺利继位。

然而,赵高与李斯篡改了秦始皇遗诏,改立秦始皇最小的儿子嬴胡亥(时年21岁),这两人的目的很明显,为了继续掌握大权,选择一个容易掌控的年轻人。

↑蒙恬到死都不肯接受命运↑

很快,赐死蒙恬和扶苏的敕书送到了蒙恬军中,这实际上是非常不合理的,更合理的做法是把蒙恬扶苏招进咸阳再行诛杀,但赵高李斯并没有这样做,他们怕秦始皇暴毙的消息被蒙恬知道,于是他们想用最快的方法诛杀蒙恬扶苏。

扶苏(时年31岁)接到敕书后,马上准备自杀,他并不知道秦始皇已死,蒙恬力劝扶苏不可鲁莽,他对这道敕书非常怀疑:“目前皇帝在外巡视,没有立太子,又派你我带领三十万大军守卫边疆,这可是担负天下兴亡的重任,现在随便来了一个使者,拿一道敕书,就让你我二人自杀,怎么知道这是不是有诈?”

扶苏问该怎么办。

蒙恬说:“我们应该反复请示,询问罪名和原因”。其实蒙恬没完全说出他的打算,他肯定也会利用他的眼线和朝堂盟友打探情况底细。

↑扶苏拥有蒙恬等军方实力派的绝对支持↑

然而扶苏却还是自杀了。蒙恬没有自杀,而是被解除兵权后关押在上郡,军队交给了副将王离指挥。再后来,赵高派人处死了蒙恬和蒙毅兄弟,秦军半壁江山式的人物死去了。

假如扶苏听从蒙恬的意见,那么会发生什么呢?

蒙恬以扶苏为挡箭牌,拒绝被解除兵权——扶苏打探到秦始皇已死的消息——敕书必然是伪造——扶苏和蒙恬率领大军,以“清君侧”的名义,对咸阳兴师问罪——赵高李斯联盟破裂,两人死亡——扶苏登上皇位。

扶苏登上皇位后呢,按照他一贯的政治理念,会采取安定天下的措施——大工程全部停工——取缔严苛的法律,解放苦力民工——全国性的土地改革,分配土地,继而解决户籍和征税问题——因为苛刻的法律取消,陈胜吴广不会有死亡危险,回家老实务农——刘邦也就只是做做白日梦,幻想一下自己有秦始皇那样威风——张良被全国通缉,因嬴政已死,民心渐定,他也无用武之地,只得隐姓埋名,当个道士——韩信清高,不屑凡俗,可能会饿死,绝对没有出头之日——项羽则会参军秦国部队,混个一官半职。

↑扶苏不死,就不会有楚汉争霸↑

不会有楚汉争霸,不会有汉朝,不会有汉族,我们可能会被称为秦民,秦族。秦朝当然也会衰落,作为第一个统一大帝国,如果扶苏顺利继位,绝不会二世而亡。整个中华民族历史将全部改写!

2、王猛

王猛如果多活几年,苻坚就不会远征东晋,就不会有淝水之战的惨败,而是先融合了北方各民族,待统一基础夯实后,挥师南下,灭掉东晋,统一全国。

如此发展,就不会有北方重新先后分裂成北朝五国,也没有南朝四国的先后存在,更不会有隋朝唐朝的出现,整个中华文明的历史会彻底成为另外一番模样。

↑王猛的才华绝不逊于诸葛亮↑

王猛真的有这么厉害吗?答案是肯定的,此人才能绝不低于被神话了的诸葛亮。

更重要的是,苻坚和王猛的君臣配合,也堪称历史上最优秀的君臣组合之一了。王猛一心为国,苻坚用人不疑。

苻坚这个人,心肠很软,温柔到过分,王猛在任始平县令的时候,采用严刑峻法管理,曾经鞭杀一名官僚,被人告发后进了监狱,苻坚亲自问王猛,为什么不以德服人,王猛答曰:“宰宁国以礼,治乱邦以法”,说服了苻坚,苻坚免掉王猛的罪过,更加信任王猛了。

尤其难得的是,王猛担任咸阳内史之后,常受到氐族勋贵的责难,苻坚为了给王猛树威,和王猛演了一场戏,砍掉了樊世的脑袋,镇服了氐族勋贵。

↑前秦大帝苻坚是被历史低估了的一位豪杰↑

王猛官越做越大,做到了中书令兼京兆尹位置以后,直接向权贵动手,数十天内,处死,罢免以及判刑的权贵豪族,皇亲国戚多达二十多人,其中包括强太后的弟弟强德。苻坚对此不但支持,还在见到治安转好,老百姓路不拾遗的现象之后,感慨“这才是法治啊!”

王猛不但处理政事了得,上马带兵,战略筹谋,无所不能。

在王猛临死前,他最担心的是苻坚的政治策略出现偏差,他对前来探望他的苻坚说道:“我死后,您千万别对东晋有所图谋,鲜卑,羌族都是我们的大患,应该先把他们除去,再考虑对外谋略”,可惜苻坚虽然对王猛感情真挚,但却没有把这番劝诫听进去。

↑王猛不早逝,绝不会有淝水之战的惨败↑

王猛的“攘外必先安内”战略是非常正确的,也戳中了前秦的隐忧所在,他死的时候才51岁,如果他能再活十几年,前秦必定已经把内部民族矛盾处理完毕,消除内在隐患,然后慢慢图谋打败东晋,一统天下。

而以苻坚的素质来看,他取得的成就不会比李世民差,他胸怀大志,精进图强,胸襟宽广,颇有千古帝王之风,可惜王猛早逝,再无人能够给苻坚正确的建议,这才有了淝水之败,前秦帝国也迅速垮台,而分裂前秦的,正是鲜卑人慕容垂以及羌族人姚苌!

苻坚的性命,也丢在姚苌之手,真乃英雄悲歌。

历史上有哪些人是多活几年可以改变中华的历史的?

纵观历史长河有很多人物的死令人扼腕叹息,如果他们能多活几年真的能改变历史走向,现在列举几个。

秦始皇和公子扶苏,秦朝的历史可谓是波澜壮阔的。秦始皇奋六世之于烈,统一六国,建立了中国历史上第一个大一统的王朝。统一文字,度量衡,车同轨……创造了无数的第一,也为中华民族大一统的思想奠定了基础。

然而秦朝却是一个短命的王朝,只有短短15年的寿命,实在令人扼腕叹息。秦帝国的灭亡固然跟他的掌舵人秦始皇有着很大的关系,但秦始皇若是多活几年秦帝国的命运真的不会停在15年的时间。西周建立800多年,六国贵族的势力并没有被秦始皇消灭,虽然各国也有过变法经历,却没有真正伤到贵族的利益。秦过统一六国后各国贵族势力的复辟之风层出不穷,也都没有适应现有的政治制度,社会还需要时间稳定。而恰恰在这关键时刻,秦始皇在没有交代好继承人的情况下突然去世了。把本就不稳定的秦帝国送长了不归路。

扶苏在司马迁的《史记》多处记载了他的宽仁,就连陈胜吴广的起义也打的是公子扶苏的旗号。假如扶苏在接到胡亥发出的假遗诏,不是选择自杀而是和蒙恬一起,夺回政权,秦国又何止灭亡。

司马遹(yù)

晋武帝司马炎之孙,晋惠帝司马衷长子,晋惠帝司马衷即位后就立司马遹司为皇太子。据记载他天生聪颖,一生下来就受到晋武帝司马炎的喜爱,司马炎曾经多次提到他的这位孙儿很像自己。甚至有很多学者认为,晋武帝之所以把皇位传给白痴儿子司马衷,是因为他把希望寄托在了孙子身上,只可惜最终被贾南风害死。最终导致了五胡乱华,差点让中华文明毁于一旦。

周世宗柴荣,五代十国后,周世宗以卓越的文韬武略统一中国,建立了周朝。在位短短的5年间,柴荣清吏治,选人才,修订刑律和历法,做出了许许多多超越前人、启迪后世的非凡之举。然而他却在北伐辽国时染病,不久病史。后来赵匡胤黄袍加身夺取了北周的政权建立了宋朝,也在没有收复过燕云十六州。

朱祐樘

朱佑樘明孝宗,为人宽厚仁慈,躬行节俭,不近声色,勤于政事,重视司法,大开言路,努力扭转朝政腐败状况,驱逐奸佞,勤于政事,励精图治,任用王恕、刘大夏等为人正直的大臣,史称“弘治中兴”。

朱佑樘也许是历史上唯一一个实行一夫一妻制的皇帝,35岁就驾崩了。儿子朱厚照,却一点也没有继承他父亲的基因,他荒淫暴戾,怪诞无耻,涉猎房,养男宠,是历史上有名的昏君。如果朱佑樘能够多活几年,大明朝的也许就不会那么早的被满清取代。

但历史不可逆转,一切都是定数。

更多见解,敬请留言,期待您的关注和转发。

历史上有哪些人是多活几年可以改变中华的历史的?

谢谢邀请

刚看到这个问题,脑海里浮现出太多人了,自出现人类至今,涌现出太多值得后人敬仰的历史人物,可惜他们角逐天下的野心,随着去世,被深埋于黄土之中

小编喜欢秦国历史,所以这个问题,小编就讲两位小编自己认为秦国最可惜的两个人物

第一,秦惠文王嬴驷(富大龙的秦惠文王精湛不已)

秦孝公之子,秦国第一个君王,其在位期间,任用张仪,数次在“合纵攻秦”中取得胜利,赞同司马错攻取巴蜀,使秦国土地扩大数倍,且有了东征六国的物质基础

外交、战争同时进行,为秦国统一六国打下坚实基,于公元前311年去世,时年四十六岁

其去世前,张仪已经先后说服,魏、楚、韩、齐、赵、燕,六国“事秦”,可在张仪回来的路上,秦惠文王去世了,直接导致张仪努力多年的成果毁于一旦

虽然在战国时期,什么合约、盟友,没有任何可信度,但如果秦惠文王还活着,张仪还在掌权,利用这个大好的局面,最起码会让秦国再次迈进一大步

而且,秦惠文王去世后,秦武王嬴荡在位四年,之后,秦昭襄王嬴稷上位,秦国短短几年之内两次易主,这不仅仅是换个人做皇帝,而是整个政局及国家策略的变化,这些策略所耗费的时间、人力、物力、精力,不可估算,仅仅是没有这两次易主,秦国的实力就会上升的更快,更别提秦惠文王卓越的个人能力了

第二,天下第一太子扶苏扶苏,秦始皇长子,说天下第一太子,是因为秦始皇是第一个皇帝,他自然就成了天下第一太子。其人刚毅勇武,信人而奋士,且为人宽仁,有政治远见。因公然反对秦始皇“活埋术士”被贬至上郡监督蒙恬修筑长城

公元前210年,秦始皇突发重病去世,本来是要扶苏继位,结果被赵高、李斯篡改遗诏,下旨命令他自杀

如果当时他没有自杀,而是回咸阳登基,首先,秦始皇时期的各种暴政将会废止,其次实施自己的政策,虽然不知道会是什么政策,但废除暴政,最起码不会太过压迫老百姓,也就不会有“大泽乡起义”。而且扶苏有蒙恬的支持,军队方面不存在顾虑,他只需要怀疑一下,就可以顺利得到天下。以扶苏的性格能力,秦朝怎么也得有个三四世吧?

总结一下:几千年的历史,留下了太多遗憾,可惜,没有如果

如果觉得小编说的挺对,就关注转发一下呗!

如果觉得小编说的不对,就留言讨论一下呗!

历史上有哪些人是多活几年可以改变中华的历史的?

中国的历史长河中哪一个有业绩的名人多活几年都会改变历史,联想这个没有意义,不提名人诸葛亮多活几年如何,就是颜良,文丑不遇到关羽,而多活几年,曹操兵马无人能挡他俩,袁绍会胜利的,。郭嘉活到赤壁之战,曹操输不了,。这种猜想无意义。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。