国内史学家和国外汉学家,哪方对中国历史的认知更透彻?

中国有句古话,当局之谜,旁观者清。为什么会这样?是因为去哪个干的投入,人带着爱憎和目的去解读历史,不可避免的会出现理解上的巨大差异,打个比方说,某个人被定义为坏人,那他所做的一切都是坏得,哪怕是对人们有利的事情也会被理解成装腔作势,收买人心。而被定义成伟人后,即便是错误也是局势所限。明君对外作战叫做开疆扩土,昏君对外作战叫做穷兵黩武。意识形态严重影响了人们对历史的客观解读。

国外研究中国历史,在史实部分肯定没有我们了解得多更细,但他们会去除形态意识的干扰,把自己放在傍观者的角度上去分析,两国作战,就不先定义谁是正义的,谁是龌龊的,平等地去看待,所以在一些特殊情况下,国外的汉学家更能发现历史背后的很多东西。举个比较简单的例子,杨广时期,很多史书描写杨广对外扩展,战争频繁,民不聊生,各地起义接连不断。人们对此也深信不疑。但国外汉学家发现,这里边是有出入的,起义不断是真实的情况,但与那些王朝末期的被迫起义有着较大的区别,隋末的起义多不是因为真的没法活了,杨广时期,国家富有,粮食储备充足,一直到大唐时储备地粮食还没用完。起义的根本原因是隋朝建立时间太短,人们的归属感不强,此前五胡十六国战乱中人人可能为王的意识还太强烈,人们投机心理很强才是主要原因。比如汉武帝时期,对匈奴作战规模更大,时间更长,而且造成严重的经济衰退,各地饥荒肆虐,饿殍遍野,人口凋零。根本与杨广时期无法相比,但汉武帝时期几乎没有发生起义,这与汉武帝以前文景之治,人们生活富足,对大汉政权产生强烈认同感和归属感有直接关系。

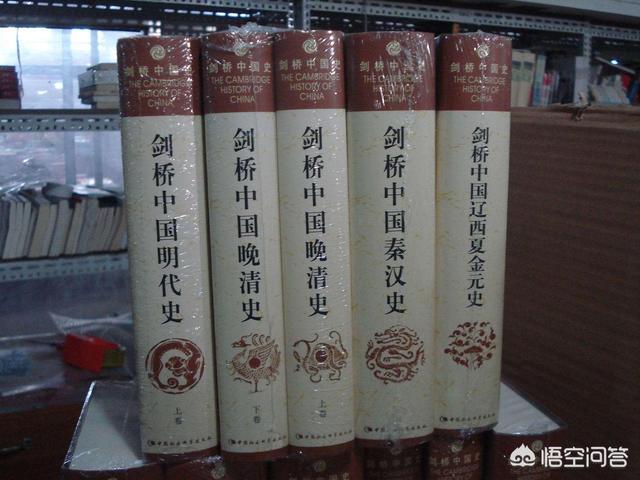

我读了一下《剑桥中国史》在有些问题上有茅塞顿开的感觉,再回头看史书,会发现以前忽略的东西原来暗藏玄机,稍加分析才发现古人的春秋笔法非常厉害。他们并没有隐藏真相,只是进行了一些巧妙的修饰,是我们自动寻找重点,或略应该忽略的东西,只要细心去读,不崇拜某些人的说法,用换位思考去尝试理解古人,你会发现不一样的世界。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。