古代工匠刻碑时,怎样保证碑上的字划和写手的笔迹完全吻合?

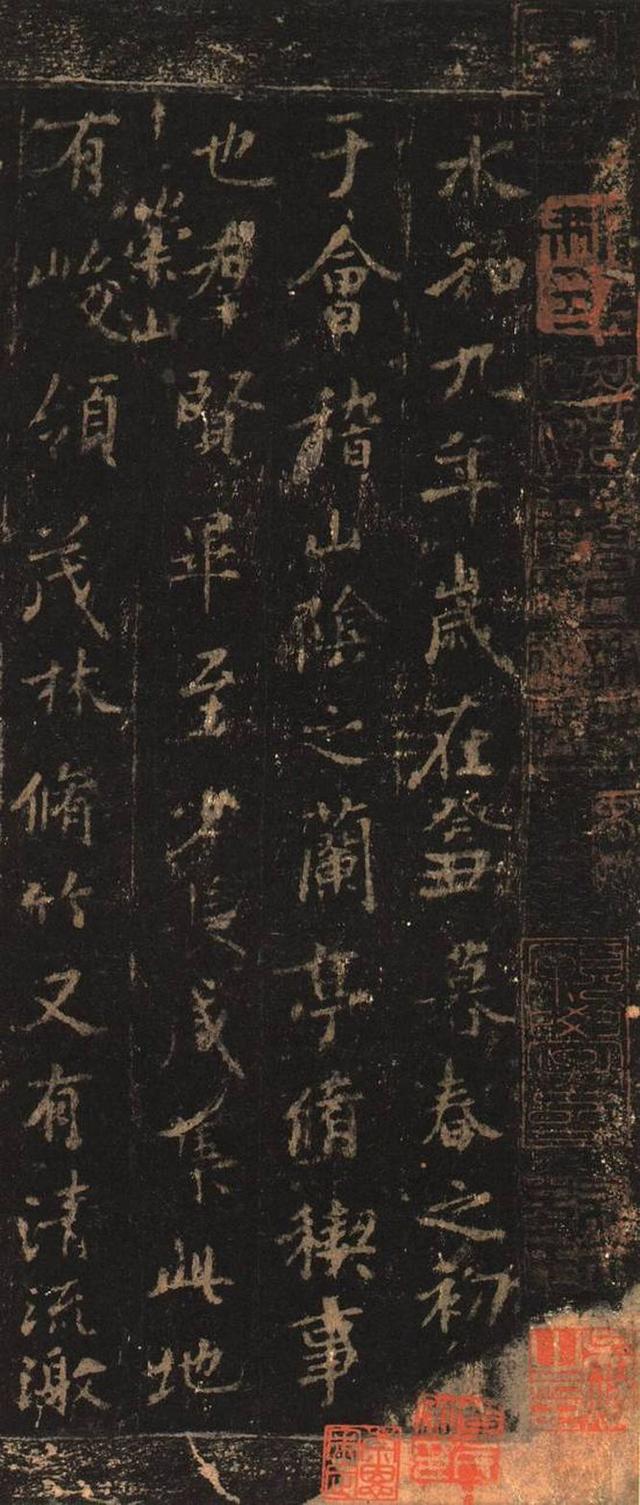

碑刻多为楷书和隶书,草书和行书也有,但比较少见,这个就和失真问题有关,特别是行书和草书还经常出现的枯笔,大字还凑活,小字就很难表现了。不要小看工匠,他们的创作水平或许差一点,但摹刻完全可以达到以假乱真的程度,用朱砂直接写在石碑表面行话叫【书丹】写完后剩下的事就有工匠来完成了,完成作品也看等级,大书法家重要碑刻要用巧匠细作,一般的纪念性碑刻可能粗糙一点。失真与否与工匠的认真不认真有直接关系。很多重要作品在流传中都用石板印刷,拿到作品以后共建通过反面透摹成稿,然后贴在石板上雕刻,刻出来的字是反的,经过印刷后可以以假乱真,现在有很多古人的书法作品都是用这种方法流传下来的,比如最著名《兰亭序》据说原件在唐昭陵里边,我们看到的是临摹本,神龙本为描摹,定武本为石板,欧阳询临摹后刻板。

石刻会不会失真,关键看工匠的手艺和操作的精细度,拿出雕刻拓版的精细度,基本不会有多大的失真,如果是应景,比如说一些修庙修桥的碑记,一般也会找一些乡邻中书法好的人书丹,但对于此类作品,工匠不会按照拓版雕刻的技法雕刻,失真就在所难免了。

古代工匠刻碑时,怎样保证碑上的字划和写手的笔迹完全吻合?

这个问题提的非常的好。但是在某种程度上来说,古代工匠在刻碑的时候,他是没有办法保证碑上的字和手写的书法是完全吻合的。

我们今天所看到的大部分的字帖都是从碑刻上拓印下来的。他们的书法都是由专门的书法家来书写的,而刻碑的人则是由另外的工匠来完成的,那这样就存在一个问题,就是书法的失真问题,这在刻碑的过程中,是无法避免的。

所以古代的书法家认为,如果我们学习书法的话,最好的方式是去写墨迹本,而不是选择碑刻拓本,因为碑刻本在刻的过程中肯定是有失真的,墨迹本就没有碑刻这样的失真的问题。

这样讲可能会有一些抽象,那么我们就举一个例子吧,欧阳询的《九成宫碑》,史料记载欧阳询再写的时候,先是用毛笔蘸着朱砂,然后直接写在石头上的,然后这样的话。工匠就直接按照他写的朱砂字来进行凿刻,就是我们今天看到的这些书法字了。

当然刻碑的方法,还有另外一种,就是用毛笔写在纸上,然后。如果想保留原作的话,我们又用另外一张纸,把它的原作给描下来,然后再把这张描下来的纸铺到石头上,然后再想办法弄出轮廓在石头上,然后我们再请石匠在进行凿刻。

这样的话,你会看到我们在进行刻碑的过程中是有很多地方,它是会失真的,比方说在书法家写完之后,我们再用纸来把它给描下来,这个过程就会有失真。然后我们再把它描到石头上,这样又是一个失真的过程,然后我们再请工匠在进行凿刻,这样的话,也是一个失真的过程。

所以如果书法家想要自己书法尽可能不失真的话,经历的程序越少越好。

另外一个减少失真的办法,那就是让工匠自己也懂一些书法,比方说当时唐朝御用的刻匠,他们都是懂一些书法的,这样的话他们在凿刻的过程中,就能够体会到书法家用笔的意图。然后在凿刻的过程中也会尽可能的避免失真。

碑刻有时候是我们唯一的,能够了解古代书法家面貌的的方法,比方说欧阳询的书法有很多是墨迹本,但是他的楷书就没有墨迹本流传,只有石碑,那么我们想要了解到他的书法就只能靠石碑了。

中国著名的书法家启功先生曾经说过这样的一段话:透过刀痕见笔痕。就是这个道理。这一点也提示我们在学习书法的过程中不能够迷信碑刻。不能够完全的迷信碑帖的写法,要有自己的思考和见解,才能够慢慢的参透书法家的本来的意图。毕竟刻刀并不能代表书法家的毛笔,我们在临摹碑帖的过程中也不是要让自己的毛笔变成一个刻刀,我们是拿着笔在纸上写字。

这里还有另外一个小问题,就是牵扯到北魏时期,很多魏碑,他们的书法有没有失真的问题,那么北魏时期的魏碑,他们是不存在失真的问题的,因为他们在凿刻之前压根儿就没有草稿,他们直接是拿着刻刀直接在石头上进行的,所以不存在时针这个问题,只有凿刻的刻刀能不能表现书法家本来意图的问题。

以上就是我对这个问题的解答,希望对你们有所帮助。

古代工匠刻碑时,怎样保证碑上的字划和写手的笔迹完全吻合?

古代刻碑,有两种方法。

一是书丹,即书法家直接将字写在石上,工匠按字形来刻制。

二是双钩。即工匠按书法家写在纸上的字形状,将之描于石上,再去刻制。

这里需要说明的是,刻碑工匠并不是书法家,有些甚至不识字,所以并不能保证每通碑均能与书家原件一样。

我想,这也是碑刻以正书居多的原因,毕竟,行书和草书中的飞白、枯笔等更难在碑上反应出来。

所以,临碑是件值得讲究的事,一是要选择经典碑刻,不要轻易学习未经专家肯定的碑刻。

二是学碑一定要以墨迹作参考。毕竟经过刀斧后笔意已失,而墨迹更能见笔法。

更多文章,敬请关注千年兰亭。

古代工匠刻碑时,怎样保证碑上的字划和写手的笔迹完全吻合?

关于古代碑刻的刻字方式,其实不同时期有不同的方法。

1.书丹上石

古人在石头上写字的时间,要远远早于在纸上写字的时间。早在秦朝之前的春秋战国时期,在石碑上刻字的技术就很成熟了。当然,那时没有纸,人们也不可能先在纸上书写,再刻到石头上。当时的人们习惯在竹简木简上书写,要在石头上刻字时,直接将字写在石头上,然后根据轮廓刻下来就行。当然,这时一般是用红色染料(一般是朱砂)来书写,所以叫“书丹”。

曹操的观沧海中有一句“东临碣石以观沧海”,诗中的碣石,其实就是当时用来刻字的大石头,比后世的石碑更粗糙简陋,一般是一块圆形或椭圆形的大石墩。

这种直接写在石头上刻的方法叫“书丹上石”,好处是在刻字的时候能够最大程度保留书写的真迹。在后世也经常被一些人采用,例如欧阳询就用过这种方法。

2.蓝本拓刻

东汉之后的书法家们,喜欢在宣纸上书写,但是纸毕竟不适合长久保存,也不能宣示众人。人们还是需要将经典作品刻于石碑上。加上当时一些圣旨以及名人写序也都需要刻于石碑。于是,蓝本拓刻的技术就产生了。

这种方法说起来其实也挺简单,就是费些功夫。因为经典作品的原件需要保存,一般是先在原件上蒙一张透明度高的纸,拿细小的毛笔描出原作轮廓制作一张复印件,之后将复印件贴在石头上,按照轮廓刻出字。

由于经过了两道中间工序,这种方法很难与原作保持百分之百的一致。不过,好的工匠95%以上的相似度肯定能保证。

3.无本直刻

我们会在一些景区,看到古代留下的摩崖石刻。像这些石刻,有一部分是不事先书写,直接在心里打腹稿,然后用刻刀刻出来的。这种方式,只有高手才能做到。

还有一种高手,在刻字时虽然也用到蓝本,但是他不需要把复印件贴在石头上,也不需要事先写在石头上。而是在每个字的位置画上九宫格,然后采用九宫格和拆分法,把真迹刻到石头上。这也是一种很高明的方法。

我是凡尘往事,喜欢我的回答请点击关注,每日奉献更多精彩原创!

古代工匠刻碑时,怎样保证碑上的字划和写手的笔迹完全吻合?

碑刻是古代保存文献最好的方式之一。一个好的碑刻,要求非常高,一般要计算字数,安排章法,然后打上格子,最后才是书写,这些工作都由书法家来做。然后,交给工匠镌刻。

一般书法家用朱砂写字,所以叫“书丹”。这样在白色或黑色的石碑上,字迹就会非常显眼,工匠镌刻的时候,会看到清楚的提示,这就保证了把字能够刻的得非常精确,也就是跟笔迹一模一样。

工匠能不能做到刻字与书丹一模一样呢?当然能啊?为什么?第一,工匠的手艺都是家传,一个家族祖祖辈辈都是干这活的,所以,他们非常在意自己能不能把书法家的作品刻的栩栩如生。如果刻的走样没有精神,那是会影响他们的声誉的。同时,他们也应该既有书法素养也有书法家的指导。

再说呢?书法家对镌刻自己的书法作品那是非常重视的,因此,他们与工匠的合作关系也是密切的。

工匠能够把字刻的跟书写墨迹一模一样,我们还可以从篆刻来证明,是能够达到的。例如,吴昌硕就提出一个篆刻的美学标准,他说,好的篆刻,一定要“篆如书”好的书法要“书如篆”当然,他说的书如篆是指篆书,但是,我们说,篆刻能够做到的,碑刻也一定能够做到。

但是,我们说的主要是规范性强的那种书法,如果是草书行书,虽然笔画的轮廓没有问题,但是细末毫稍,那是根本刻不出来的。

甘肃天水市玉泉观有赵孟頫书写的石碑,刻工非常好,但是可惜赵孟頫行书的一些飞白处无法体现墨迹的笔法生动,这也是碑刻的局限性。

但是,碑刻能够体现出书法笔迹之美,我们应该有信心。

当然,古代工匠的镌刻艺术也是参差不齐的。我们如果学习的是经典碑刻,那一定是非常传真的书法。对一些粗糙的碑刻,我们也要做具体的分析。有些也自有一种镌刻的刀笔之美,这反而对学习书法也是一种启发和丰富。

笔法和刀法本质是一样的。唯一的区别,就是刀法没有也不可能体现出墨迹里面墨色的干湿不同的美感来。

古代工匠刻碑时,怎样保证碑上的字划和写手的笔迹完全吻合?

谢邀。

这个我知道答案。因为我见过现代的篆刻家是如何还原古代工匠篆刻名人题字的石碑木匾的。

我是看现场哦!不是视频,当时是为了拍视频做得还原。

首先,把名人的原字帖(因为是拍视频,字帖是认识的书法家朋友现场挥毫泼墨写的)铺平在平整的桌面。

第二步,拿尺子和笔,把整个作品全部按比例和尺寸画格。

第三步,根据比例尺寸转换,放大数倍在石块或者木匾上面同样画格。

第四部,把格里的笔画(其实更像图画感)按格比例,一点点腾挪过去。

然后,开始篆刻!

说起来不难的样子,但是做起来太辛苦了。考量耐心和对手上功夫的把控。

希望可以帮到题主。因为我看到的是“复原现场”,所以简化了很多细节。

也没有照片或者视频,因为有版权问题。我不能发的。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。